核心素养融入的中国研学旅行课程标准探讨

2020-08-03李艳陈虹宇陈新亚

李艳 陈虹宇 陈新亚

[摘要]研学旅行是教育和旅游相融合的产物,作为一门课程,将被纳入中国中小学课程体系中。近两年全国各地越来越多的学校和校外研学机构开始尝试因地制宜地设计研学旅行课程,并组织学生开展相关的实践活动,然而该领域的课程建设仍处于起步的摸索阶段,实践者大多根据自己的理解和偏好进行课程设计,缺乏统一的标准指导课程研发。鉴于此,拟在调研国外研学旅行发展经验以及国内已有研学旅行课程研究的基础上,尝试提出核心素养融入的中国研学旅行课程标准,内容包括研学旅行课程的定位、原则、目标设计、内容框架、活动建议、课程设计与实施建议等,以期为我国接下来大规模的中小学生研学旅行课程建设与应用提供借鉴。

[关键词]研学旅行;核心素养;课程标准

[中图分类号]G622[文献标识码]A[文章编号]10054634(2020)03007610

2013年2月,国务院办公厅印发了《国民旅游休闲纲要(20132020年)》,其中提到要逐步推行中小学生研学旅行,此后“研学旅行”一词便开始进入国内大众的视野。这一概念在国外其实由来已久,术语表达和定义略有不同而已。例如,在日本,研学旅行又称为修学旅行,指的是由教师带队,儿童、学生到文化、产业等重要基地参观,加深对知识的理解,陶冶情操的旅行[1]。在英國,与研学旅行意思相近且使用频率较高的有“Educational Tourism”(教育旅游)、“Outdoor Education”(户外教育) 和“Experiential Learning”(体验式教育)[2]。2003年,英国学者里奇(Ritchie)等人提出教育旅游这一概念,将其解释为旅游者(包括过夜游客和远足游客) 将“学”作为主要或次要的旅游活动[3]。卡瑞(Cara M D)和尼克尔(Nicole M)则认为,户外教育能为学生提供独一无二的体验环境,是学生在导师的指导下结合课程相关理论与现场考察以获取新知识的有效途径[4]。在美国,与研学旅行意思相近的概念是营地教育,营地教育课程是在美国营地协会主导下,协同各营地发展,以跨学科、多维度为指导理念,通过开展户外团队活动,为青少年提供集创造性、娱乐性、教育性、学术性于一体的多维课程[5],在美国青少年教育中起到不可或缺的作用。

考虑到研学旅行对青少年成长的重要性以及国外该领域实践产生的积极影响,2016年12月2日,教育部等11部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》(以下简称《意见》)出台,《意见》中将研学旅行定义为通过集体旅行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动,它是学校教育和校外教育衔接的创新形式,也是教育教学的重要内容,是综合实践育人的有效途径。《意见》建议中小学把研学旅行与综合实践活动课程统筹考虑,促进二者和学校课程有机融合[6]。

为更好地助推我国研学旅行课程的建设与应用,本研究尝试在相关文件的指导下,在借鉴国外有代表性的国家研学旅行已有经验和国内研学旅行实践研究的基础上,探讨核心素养融入的中国研学旅行课程标准的必要性和可能性,并从课程定位、原则、目标设计、内容框架、活动建议、课程设计与实施等维度提出中国研学旅行课程标准的核心内容,以期为广大中小学校和研学旅行行业后续开展课程设计提供一些参考。

1国内外已有研学旅行实践与研究简介

1.1国外有代表性的国家研学旅行课程或活动概况

纵观国外研学旅行实践,英国、美国和日本的经验尤为值得参考。英国自20世纪初就开始倡导中小学生教育旅行。2006年,英国教育发表了《课外教育宣言》(Learning Outside the Classroom Manifesto),最终目标在于促进学校为每一个学生提供高质量且安全的教育旅行活动[7]。2010年,英国国会建议将户外教育正式纳入国家课程,教育旅行成为其国家教育体系的重要组成部分。根据不同的旅行空间和学习内容,英国教育旅行大致可以概括为体验式教育、社区教育、航海旅行3种模式[2]。同时英国研学旅行课程规划遵循沉浸式的模式,包括依靠英国深厚的文化底蕴,将访问名人故居和英国顶尖的大学作为重点项目,以博物馆教育和名人名校文化为载体,潜移默化地使学生接受本国文化的熏陶,同时积极发展海外教育旅行,使学生感受不同国家之间文化差异的文化沉浸式体验和依托当地自然环境,发展户外教育,培养学生的动手能力、实践能力和生存能力的自然沉浸式体验[8]。

美国的营地教育是相对于学校教育和家庭教育而言的一种社会教育模式,至今已有150多年的历史[9]。美国营地教育的课程更多地倾向冒险模式的课程,随着参与学生数量不断增加,对于营地教育的安全要求越来越高,形成了多方位的风险管控体系,并以较高的平均师生比和工作人员营员比为标准实施设施和人员的双重保险,在保证安全的基础上,依托自然环境,以体验式的教学和充分的试错空间来实现对知识的获取和经验的提升[5]。同时,美国的博物馆凭借其资源和文化价值在营地教育中起着重要作用,结合城市优势计划、科学课程计划、自然科学辅导计划,帮助青少年建立信心、培养人格、提升领导力。

日本的修学旅行在世界上独树一帜,是日本中小学生教育环节中重要的一环,其学校渗透率已达到98%。1946年,修学旅行纳入学校教育体系并在日本全国范围内实施[10],随后修订一系列政策确保修学旅行的安全。日本修学旅行的模式主要有两种,一种是参观历史遗迹、文化遗产和寺院等地,参观传统街道及建筑物保护区域,或者开展与和平相关主题活动的参观型模式,如广岛盈进学园友好城市互访、大阪府清教学园姊妹学校交流;另一种是以海洋运动和滑雪运动为主的运动类主题,也有以职业体验和生活体验为主题的体验型模式,这种模式更多地给学生动手动脑以及锻炼口头表达能力的机会[11]。

国外研学旅行实践大致分为4类:(1)依靠自然优势开展野外教育探险、自然历史古迹游学、自然中的动植物观察和景观观赏等活动来实现对学生的自然教育,通过自然教育使学生受教于自然,尊重自然,发展关键技能、知识和个人素质;(2)生活体验类,不同于学校的课堂教学实践,学生在真实的环境中实践学习,满足学生动手动脑、学会生存的需要,使学生在真实的情景中学习知识获得经验;(3)文化考察类研学旅行实践主张多元文化的交互教育,让学生亲身接触历史文化遗迹、名人故居、顶尖历史名校,近距离感受文化的渲染,培养文化自信心;(4)交换学习类,交换学习类研学旅行实践可以使学生实现城市互访和学校交流,增进地区间语言、自然、人文沟通和学术交流[12]。

综上所述,研学旅行在上述国家存在多年,已成为其教育体系的重要组成部分。这样的校外实践有相关政策和标准作为支撑和依据,而且研学主题丰富,形式多样。主要目的为拓展学生学习机会,进一步激发学生对各学科领域知识学习的兴趣,培养青少年积极主动学习的习惯并提供创新实践的机会,使其有机会较早地接触社会行业和职业,尽早形成社会责任感与担当意识。这样的内容有助于“全人”培养目标的实现。

1.2国内研学旅行课程的实践研究概况

相对而言,国内中小学有组织、有计划的研学旅行实践起步较晚,2016年《意见》出台之后才被逐渐熟悉。学者殷世东从活态文化视角高度肯定了中小学研学旅行课程的价值,指出研学旅行课程可以让学习者获得直觉体验、整体陶冶与具身认知[13]。不过,研学旅行作为一门新兴的综合实践活动类课程,目前尚缺乏统一的课程设计标准或依据,国内学者的研学旅行课程设计主要根据已有的一些教育理论,同时挖掘研学目的地的各种资源,将其尽可能和中小学某个学科的内容相关联,以此达到促进学科核心素养培养的目的。

在已有的实践研究中,研学旅行课程与地理学科相结合的研究最多,丁运超在《地理核心素养与研学旅行》中主要阐明了研学旅行课程与地理课程核心素养中的实践能力、区域认知能力、综合思维相结合,在研学旅行课程中培养学生人地协调观的理论依据[14]。蒋谊芳基于体验学习理论将地理研学课程分为自然风景类、名胜古迹类、民俗风情类、知名高校类和科技类,并阐明了各类研学旅行的特点和采取的研学方法[15]。梁美盈和周玉琴基于具身学习视角设计了“走读长江水,品悟三峡情”的研学旅行课程,并尝试开发了相关的活动评价内容[16]。姜严在STEAM教育原理指导下设计了以三峡为主题的研学旅行课程,研学内容包含地质地貌、水文、植被、土壤、气候,重点围绕土壤进行了STEAM教育内容的设计[17]。

研学旅行也可以和其他课程相结合。例如,李丽阐述了研学旅行课程培养语文核心素养的理论依据,指出语文核心素养的综合性与整体性、基础性与持续性、人文性与终身性等特点在研学旅行的活动过程中可以得到体现,之后还以《苏州园林》一课为例进行了研学的教学目标和教学过程设计[18]。周慧琳探究了研学旅行视角下初中语文核心素养的培养路径,通过研学旅行的体验感受语言魅力来培养语言素养,通过畅想来提升思维素养,通过亲历文化感受内涵来培养文化内涵,通过品鉴提升审美素养[19]。

此外,国内关于乡土的研學旅行课程日趋增多。例如,苏旖璇以福建武夷山朱子遗迹为例,分析了该地在乡土研学旅行中培养人文精神和科学精神的优势[20]。徐军根据苏州“灵天线”这一乡土资源设计研学旅行课程,以地理视角出发,课程包括自然特征和人文特征的学习,并设计了相对完善的评价体系[21]。刘健玲根据广州南沙区滨海特色设计了龙穴岛和南沙滨海湿地两个地点的研学方案,培养学生用地理的眼光看待世界,学会观察与思考,善于发现与提出问题,能够分析并解决问题[22]。沙汕汕基于山东博物馆对历史学科与研学旅行相融合进行了研究。文中指出研学旅行倡导学生的主体地位,将历史学科与研学旅行相结合,学生能够自主地通过观察、访谈、操作、验证和体悟等方法来感知历史,更有助于培养学生立体地审视历史、把握历史发展脉络的历史核心素养[23]。

目前,国内现有研学旅行课程开发存在主题不清、主体模糊、规划随意、评价单一片面等问题[24]。研学旅行如果要纳入学校的正规课程体系,亟需通过课程标准来规范研学旅行课程的研发与实施。华东师范大学地理科学学院段玉山、郭锋涛和周维国老师以及福建师范大学地理科学学院的袁书琪老师于2019年在《地理教学》杂志上发表了研学旅行课程标准相关的成果,其中将研学旅行课程内容划分为地理类、自然类、历史类、科技类、人文类、体验类等6个方面,并对每个类别的内容设置了内容标准以及活动建议[25]。 此分类虽然比较全面,但也有不足。比如,各类之间有重叠的部分,科技类的概念严格意义上会包含自然和地理的内容,体验类的内容可以和其他各类重叠等。在国内已有的研究中,各类与学科相结合的研学旅行课程在培养学生核心素养方面都起着一定的作用,甚至在乡土研学旅行课程设计中也有潜移默化促进学生核心素养养成的内容,以适应社会发展的需要。这些研究也反映出学者们认识到研学旅行课程应该融入核心素养培养相关的目标和内容。

2核心素养融入研学旅行课程标准的必要性与可能性

2.1核心素养融入研学旅行课程标准的必要性

2016 年,教育部发布了《中国学生发展核心素养》,将核心素养界定为学生应该具备的,能够适应终身发展和社会发展需要的关键能力和必备品格,以培养“全面发展的人”为核心,分为3个方面(文化基础、自主发展和社会参与)和6大核心素养(人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当和实践创新)[26]。将核心素养融入研学旅行课程标准的必要性体现在以下两方面。

1)核心素养是当前国内中小学教育教学改革和实践的重要目标,作为国家基础教育课程的新增内容,研学旅行课程的设计与开发需要符合国家课程改革和实践的方向和目标,即培养学生的核心素养,引导学生全面发展。课程标准作为指导课程建设的大纲,是一门课程设计、开发、实施、评价和管理的准绳。研学旅行课程标准需要具有明确的方向性和目的性,以确保研学课程的最佳效果和秩序。因此,标准的研制必须将青少年核心素养培养的目标和内容融入其中,以保证课程标准和之后的课程内容研发符合国家人才培养需求。核心素养融入是研学旅行课程标准具有一定科学性、时代性和民族性的保障。

2)研学旅行课程作为一门综合实践活动类型的课程,相对于校内其他课程,具有很强的实践性,是弥补学校教育诸多不足(教学空间有限、教学情境缺失、交流互动不深入等)的绝佳手段。在研学旅行中,青少年可以接触到丰富多彩的自然资源和社会资源。在与自然以及社会的亲密接触之中,中小学生能真切感受人与自然、人与社会的关系,感受各地历史与文化,切实了解真实世界中的现象与问题,理解可持续发展议题。实践不仅可以使学生学习和运用新知识,而且促进其各方面能力综合发展。课程最终目的并不是简单地教会学生知识,而是培养其自主学习和发展的能力,学会社会责任担当,知晓如何才能成为社会发展所需要的综合性人才。因此,该课程是实现中小学生全面发展和培养核心素养的重要载体。

2.2核心素养融入研学旅行课程标准的可能性

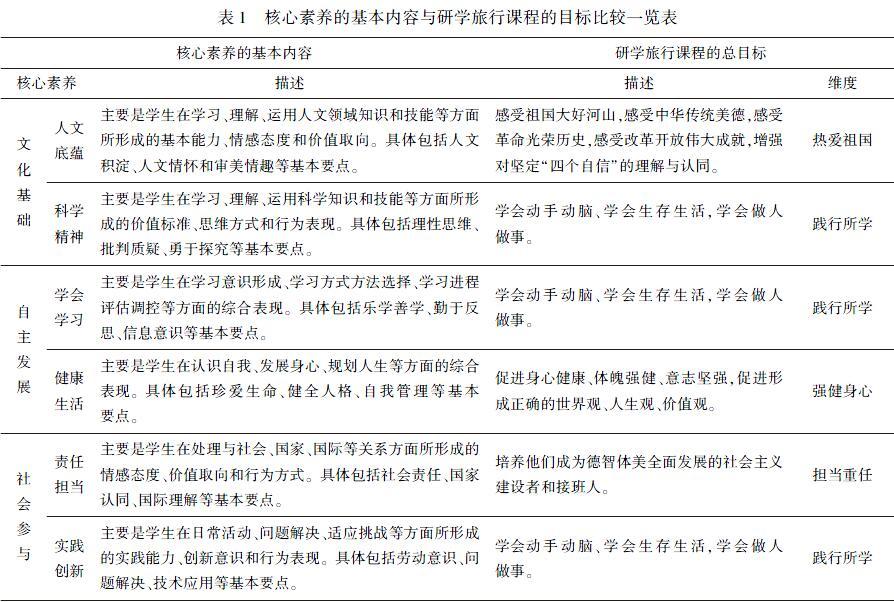

《意见》指出,中小学研学旅行的总目标是让广大中小学生在研学旅行中感受祖国大好河山,感受中华传统美德,感受革命光荣历史,感受改革开放伟大成就,增强对坚定“四个自信”的理解与认同;同时,学会动手动脑,学会生存生活,学会做人做事,促进身心健康、体魄强健、意志坚强,促进形成正确的世界观、人生观、价值观,培养他们成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。该目标和中国学生发展的6大核心素养基本符合(表1),体现出核心素养融入研学旅行课程标准具有天然的可能性。

总目标中“感受祖国大好河山,感受中华传统美德,感受革命光荣历史,感受改革开放伟大成就,增强对坚定‘四个自信的理解与认同”的内容可以概括为“热爱祖国”维度,对应“人文底蕴”核心素养的情感态度和价值取向相关要点。

总目标中“学会动手动脑、学会生存生活,学会做人做事”的内容可以概括为“践行所学”维度,对应“科学精神”“学会学习”“实践创新”3个核心素养中的理性思维、批判质疑、勇于探究、乐学善学、勤于反思、劳动意识、问题解决、技术应用等要点。

总目标中“促进身心健康、体魄强健、意志坚强,促进形成正确的世界观、人生观、价值观”的内容可以概括为“强健身心”维度,对应核心素养的珍爱生命、健全人格、自我管理等要点。

总目标中 “培养他们成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人” 的内容可以概括为“担当重任”维度,对应“责任担当”核心素养中的社会责任、国家认同、国际理解等要点。

3研学旅行课程的定位、原则与核心素养融入的课程目标设计

3.1研学旅行课程的定位

《意见》中明确指出,研学旅行是中小学综合实践活动课程的重要方式,是各个学段课程方案中的必修课程。研学旅行是学科课程内容的延伸、综合、重组与提升,既是学科课程基础知识、基本原理的应用,也是对学生各学科核心素养养成的实践检验、各学科领域学习成果的拓展和加深。

2017年,教育部发布的最新版《中小学综合实践活动课程指导纲要》指出,中小学综合实践活动课程的总目标是让学生从个体生活、社会生活及与大自然接触中获得丰富的实践经验,形成并逐步提升对自然、社会和自我之内在联系的整体认识,具有价值体认、责任担当、问题解决、创意物化等方面的意识和能力。课程依托的主要活动方式包括考察探究、社会服务、设计制作、职业体验等。其中,考察探究是指学生基于自身兴趣,在教师的指导下,从自然、社会和学生自身生活中选择和确定研究主题,开展研究性学习,在观察、记录和思考中,主动获取知识,分析并解决问题的过程,如野外考察、社会调查、研学旅行等,它注重运用实地观察、访谈、实验等方法,获取材料,形成理性思维、批判质疑和勇于探究的精神。考察探究的关键要素包括发现并提出问题,提出假设,选择方法,研制工具,获取证据,提出解释或观念,交流、评价探究成果,反思和改进。由此可知,研学旅行属于中小学综合实践活动课程中“考察探究”类的活动,因此它要符合“考察探究”类活动的基本步骤和要求,并包含“考察探究”类活动所需的关键要素内容。

3.2研学旅行课程的原则

《意见》中明确指出研学旅行要遵守4方面原则,即教育性原则、实践性原则、安全性原则以及公益性原则。

教育性原则指的是研学旅行要结合学生身心特点、接受能力和实际需要,注重系统性、知识性、科学性和趣味性,为学生全面发展提供良好成长空间。该原则突出研学旅行中内容的系统性、知识性和科学性,是研学旅行区别于一般旅游活动的重要特征。

实践性原则指研学旅行要因地制宜,呈现地域特色,引导学生走出校园,在与日常生活不同的环境中拓展视野、丰富知识、了解社会、亲近自然、参与体验。该原则突出研学旅行要走出校园,走进社会和自然,这是研学旅行区别于学校常规教育活动的重要特征。

安全性原则指的是研学旅行要坚持安全第一,建立安全保障机制,明确安全保障责任,落实安全保障措施,确保学生安全。该原则的提出是由于研学旅行在校外发生,存在很多自然的和人为的不确定因素,而中小学教育活动中最重要、最首要的就是保证学生人身安全。

公益性原则指的是研学旅行不得开展营利目的的经营性创收,要对贫困学生减免费用。该原则突出研学旅行是国家规定的中小学课程的重要组成部分,在义务教育阶段具有义务性和普惠性,因此要确保所有中小学生都能参加,对贫困学生要有财政补贴。

3.3核心素养融入的研学旅行课程目标设计

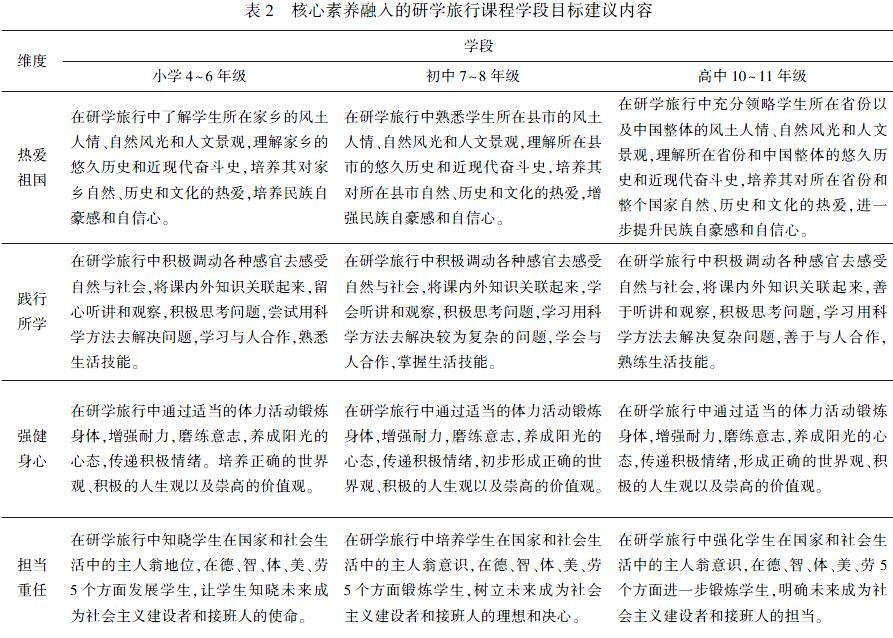

基于研學旅行课程总目标与中国学生发展核心素养的比较分析以及《意见》中对研学旅行课程三学段的实施要求,本研究尝试提出核心素养融入的研学旅行课程学段目标建议内容(如表2所示)。该分学段的目标设计综合考虑了不同学段的身心发育特征,例如,小学高段学生自我概念正在形成中,亲子关系整体良好,但主体参与意识以及主动学习积极性可能还不强,需要教师进行引导[27]。初中生能有目的、有系统、自觉地去知觉和观察事物,其选择性知觉水平和观察的持久性都有了较大的提高;意义记忆在学习中逐渐成为主要记忆形式,抽象记忆能力得到进一步发展;抽象逻辑思维日益占据主导地位,对思维的自我意识和监控能力明显提高,辩证思维迅速发展,思维的创造性提高;有意想象逐渐占主要地位,想象日趋现实化,创造想象日益发展[28]。高中生的抽象思维开始由经验型向理性型发展,思维的独立性和批判性得到更高发展,对别人的想法和观点一般不轻信和盲从,能从本质上分析问题,力求有说服力和逻辑论证,常常能提出一些新的设想和见解,有独创性的思维活动,并对自己的观点也经常反复思考;高中生由于人生观已基本形成,因此与人生观相联系的情感占主要地位;高中生自我意识进一步发展,能够独立自主地按照一定的目标和准则来评价自己的品质和能力,从道德意识和道德行为的发展上看,高中生的道德意识在其道德行为中作用日益增强[29]。根据这些特征,小学4~6年级、初中7~8年级、高中10~11年级3个学段在热爱祖国、践行所学、强健身心、担当责任4个维度上依次呈现出不同程度的目标内容。

4核心素养融入的研学旅行课程内容框架与活动建议

4.1核心素养融入的研学旅行课程内容框架

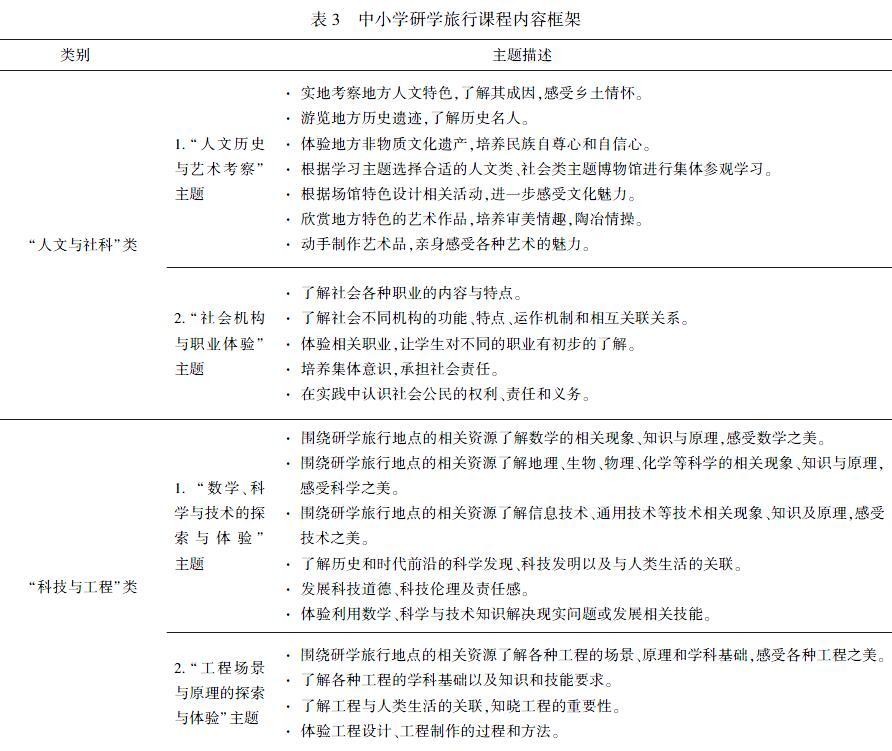

青少年研学旅行课程的内容框架既要与课程核心素养及课程目标保持一致,也要考虑该课程的定位、所匹配的教学资源(人力、物力和时间等的投入)以及可操作性。基于国内外研学旅行课程实践经验和研究成果,以及目前各学科核心素养的要求,本研究建议基础教育领域的研学旅行课程内容框架按照两大类进行设计,即“人文与社科”类和“科技与工程”类(见表3),每大类下面又可以分为两大主题。

“人文与社科”类研学旅行课程可大致分为“人文历史与艺术考察”和“社会机构与职业体验”两大主题。“人文历史与艺术考察”主题主要和中小学的语文、英语、历史、思想道德、美术、音乐学科关系紧密,“社会机构与职业体验”主题主要和中小学的政治社会和社会实践等学科关系紧密,课程设计者可以根据研学目的地的“人文与社科”相关资源设计不同主题的课程内容与活动,以开拓学生视野,丰富学生生活经历,使其形成文化意识,增强爱国主义精神,发展创新能力,形成良好的品格和正确的人生观与价值观。

“科技与工程”类研学旅行课程可大致分为“数学、科学与技术的探索与体验”和“工程场景与原理的探索与体验”两大主题。这两大主题都与中小学的数学、科学、信息技术、通用技术等学科关系紧密,不过侧重点不一致。前者侧重数学、科学与技术的知识与原理,后者侧重数学、科学与技术知识在工程中的应用。课程设计者可以根据研学目的地的“科技与工程”相关资源设计不同主题的课程内容与活动,以培养学生敢于发表自己的想法、勇于质疑的能力,养成认真勤奋、独立思考合作交流等学习习惯,形成实事求是的科学态度。

4.2核心素养融入的研学旅行课程活动建议

基于对地方旅游资源以及中小学学科标准的分析,本研究对研学旅行课程的活动给出一些建议,如表4所示,“人文历史与艺术考察”主题的研学旅行课程活动可以围绕研学旅行地点的人文、历史、艺术相关资源(场所、人物或活动)来展开各式各样的考察活动设计,在考察活动中给学生教导各种人文知识和技能,熏陶人文情怀,以达到让学生增加人文积淀、加深人文情怀、提升审美情趣等核心素养培养要求;“社会机构与职业体验”主题的研学旅行课程活动可以围绕研学旅行地点有代表性的企业或事业机构、社区、综合实践活动基地来展开行业和职业体验活动设计,在实践中培养学生的社会认同、法治意识、健康生活和公共参与意识等,以达到鼓励学生参与社会活动和担当社会责任,学会学习和健康生活等核心素养培养要求;“数学、科学与技术的探索与体验”主题的研学旅行课程活动可以围绕研学旅行地点的数学、科学与技术相关资源(场所、人物、活动)来展开探索与体验活动设计,培养学生联系实践的习惯、良好的学习和思维品质、严谨的科学探究态度,同时也培养学生不怕困难、勇于挑战和创新的精神,以达到培养学生乐学善学、勤于反思、勇于探索等核心素养培养要求;“工程场景与原理的探索与体验”主题的研学旅行课程活动可以围绕研学旅行地点的各种工程场景开展工程场景与原理点探索和体验活动设计,培养学工程思维、创新设计、动手能力、技术应用能力,以实现学生劳动意识、问题解决和技术应用等核心素养培养要求。

5核心素养融入的研学旅行课程设计与实施建议

5.1针对研学旅行课程设计的建议

1)研学旅行课程设计阶段要做好前端学习者和学习内容分析。设计者要熟悉特定学段的研学对象身心发展特点及规律,同时考虑到中国区域差异巨大,各地中小学生情况千差万别,在具体的研学课程设计时还需特别考虑研学学生群体的具体特征和需求。此外,设计者还需要对研学旅行课程进行学习内容分析。因为研学旅行课程具有极强的实践性,故要求设计者们实地考察,以便更好地挖掘可利用的研学目的地课程资源,结合中小学校内相关课程的标准和教学内容,设计出整个研学旅行课程的蓝图。设计者也要思考一些重要问题的答案,如不同学段的学习者适合什么样的教学或学习方式,什么知识能被该阶段的学习者接受,什么样的活动能够吸引学习者等。

2)根据分析阶段得到的结果,设计者需要确定具体的课程目标,并设计研学旅行课程的内容框架和可能的活动方案。课程目标要体现核心素养以及国家研学旅行课程总目标的核心内容,即热爱祖国、践行所学、强健身心以及担当重任。课程的内容框架可以根据研学旅行地点的具体资源确定是“人文与社科”大类还是“科技与工程”大类。课程中活动的主题也可以根据当地的实际资源确定,本研究中建议的4大主题(“人文历史与艺术考察” “社会机构与职业体验”“数学、科学与技术的探索与体验”和“工程场景与原理的探索与体验”)在具体课程设计中既可以单独使用,也可以组合使用,尤其在一个时间和地域跨度都比较大的研学旅行课程设计中,既可以包含人文与社科主题的活动内容,也可以包含科技与工程主题的活动内容。因此,设计者需要因地制宜地确定课程内容框架和可能的活动方案。设计好的课程内容框架需要有一定的包容性,即课程可以对随时可能变化的学习对象、学习环境以及学习个体差异有相应的包容和应对措施,让学习者以自己偏好的方式去感悟研学内容。研学旅行课程的设计可以考虑多门学科知识和技能的融合,同时要考虑教育性、实践性、安全性和公益性这4大原则。

3)基于设计阶段的内容框架和可能的活动方案,设计者需要研制具体的研学实施计划,并开发研学课程所需的所有材料和资源。在这个过程中,设计者最好基于研制好的研学实施计划设计一份教师研学指导手册和学生研学手册。教师研学指导手册便于教师引导学生边游边学边记录。学生研学手册方便学生了解研學旅行的内容安排和学习目标,可以引导学生更好地记录研学过程和研学所得。研学手册的形式不能古板呆滞,应根据不同学生的年龄段和研学内容的特征设计不同形式的研学手册,以此明确学习任务,引导学生自我反思和提升。

5.2针对研学旅行课程实施的建议

[21] 徐军.基于乡土地理的研学旅行课程开发初探——以苏州“灵天线”研学旅行课程开发为例[J].中学地理教学参考, 2019(22):6872.

[22] 刘健玲.基于乡土地理资源培养“地理眼”——以“广州市南沙区滨海研学旅行”为例[J].地理教育, 2019(8):5760.

[23] 沙汕汕.初中历史教学中研学旅行之探讨[D]. 曲阜:曲阜师范大学, 2018.

[24] 于书娟,王媛,毋慧君.我国研学旅行问题的成因及对策[J].教学与管理, 2017(19):1113.

[25] 郭锋涛,段玉山,周维国,等.研学旅行课程标准(二)——课程结构、课程内容[J]. 地理教學, 2019(6):47.

[26] 李锋,柳瑞雪,任友群.确立核心素养、培养关键能力——高中信息技术学科课程标准修订的再思考[J].全球教育展望, 2018,47(1):4655.

[27] 周璇.小学46年级研学旅行课程开展的困境与对策研究[D].南京:南京师范大学,2018.

[28] 钟海姣.基于初中生心理发展特点的地理教材活动系统分析[D].长沙:湖南师范大学,2014.

[29] 张彦宏.从高中生心理特点看高中生的阅读需求[J].中小学图书情报世界, 2007(11):4546.

Discussion on curriculum standard of educational tour

LI Yan, CHEN Hongyu, CHEN Xinya

(College of Education, Zhejiang University, Hangzhou,Zhejiang310028, China)

AbstractEducational tour is the combination of education and tourism. As a curriculum, it will be involved in Chinese K12 educational system. In recent years, more and more Chinese K12 schools and educational tourrelated organizations tried to design and implement educational tour curriculum based on local resources. However, curriculum development in educational tour arena is just at its beginning stage and practitioners mainly design and develop courses depending on personal understanding and preferences, lacking guidance of curriculum standard. Considering such background, this paper aims to study the core contents of educational tour curriculum standard based on the experience of foreign countries in educational tour activities and literature review of Chinese educational tour curriculum practice, together with the consideration of the core literacy of Chinese K12 students. The main contents include curriculum orientation, principles, objective design, content framework, recommended activities, and suggestions for curriculum design and implementation. The purpose of the study is to promote and improve construction and application of Chinese educational tour curriculum in future.

Keywordseducational tour;core literacy;curriculum standard

[责任编辑孙菊]

[收稿日期]20200304[基金项目]世界休闲卓越中心(World Leisure Organization, WLO)国际合作专项课题(WLO SPGs 2019)

[作者简介]*李艳(1977—),女,浙江义乌人。博士,教授,博士生导师,主要研究方向为数字化学习、远程教育、信息技术教育、科技教育、研学旅行、教育创新传播等。