小剂量地塞米松治疗登革热的效果观察

2020-08-03萧正升王建华

萧正升 王建华

广东省佛山市禅城区中心医院感染科,广东佛山 528000

登革热为一种自限性疾病,但重症登革热死亡率比较高,初期感染该病毒的患者,临床表现为骨关节、肌肉剧烈酸痛,头痛,高热等,部分患者可出现血小板减少、白细胞计数减少、淋巴结肿大、出现皮疹等,但不会发生出血倾向和休克等[1]。再次感染该病毒后,血液中原有的抗体与病毒结合,出现免疫复合物,使补体被激活,诱发组织免疫病理损伤发生,进而诱发出血反应甚至休克,对患者的生命安全造成极大威胁。其感染与流行极大程度上受到气候变化的影响,在全球的热带及亚热带地区广泛流行,在我国,主要流行于南方沿海地区。目前临床上对于登革热的治疗并无特效抗病毒药物,主要进行对症支持治疗[2]。本研究旨在观察小剂量地塞米松治疗登革热的效果观察,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年5月~2018年11月我院收治的登革热患者98例,其中男58例,女40例;年龄16~49岁,平均(32.1±13.3)岁。临床特征中心肌酶脏损害42例(42.86%)、肝肾损害10例(10.20%),白细胞减少97例(98.98%),血小板减少96例(97.96%),皮下出血1例 (1.02%),皮疹94例(95.92%),肌痛乏力61例 (62.24%),头痛59例(60.20%),骨痛 60例(61.22%),发热 97例(98.98%)。

纳入标准[3]:(1)所有患者均确诊为登革热,诊断均符合《登革热诊疗指南》(国家卫生和计划生育委员会)诊断标准;(2)伴有白细胞和(或)血小板计数减少;(3)所有患者及其家属均签署了知情同意书;(4)所有患者均伴有不同程度的发热及头痛情况,多数患者伴有剧骨关节、肌肉剧烈酸痛,全身乏力;部分患者存在胃肠道不适症状,如腹泻、恶心呕吐、腹痛等。

排除标准[4]:(1)有明显心、肝、脏功能障碍者;(2)患有中枢神经系统疾病者;(3)糖尿病患者;(4)处于妊娠或哺乳期妇女;(5)不能配合治疗者。

1.2 方法

传统治疗方法为止血、发热患者冰敷并口服乙酰氨基酚片和中药。

结合流行病学特征、临床症状体征,对所有患者进行登革热抗原NSIG测定后确诊为该疾病。患者早期有抗原NSIG阳性出现,随着疾病的发展,逐渐出现抗体IgM以及抗体IgG阳性。伴有皮疹的患者数超过90%。根据《登革热诊疗指南》给予对照组防蚊隔离、卧床休息、改善饮食结构等一般处理并采取对症支持治疗,包括止血、护肝、纠正水电解质紊乱、补液及退热等,同时做好并发症的防治工作。

再给予患者静脉滴注小剂量(5~10mg)地塞米松[天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司;H42020019;注射剂(注射液)化学药品,规格为1mL∶5mg]进行治疗,1次/d,治疗5d。

1.3 观察指标[5]

(1)治疗后,比较患者临床症状、体征消失时间,包括皮疹,骨关节、肌肉酸痛,头痛,发热等主要症状体征的改善情况。(2)比较患者临床疗效,经过治疗后,临床症状体征无改善,甚至出现恶化情况为无效;临床症状体征有所改善,但仍存在部分不足为有效;临床症状体征有明显改善为显效。总体有效率=(有效+显效) 例数/总例数×100%。(3)不良反应:胸痛、呼吸困难、心律不齐以及胃肠道刺激等。

1.4 统计学方法

应用SPSS20.0统计学软件包进行分析,计量资料用()表示,计数资料用百分率(%)表示,组间计量资料比较采用t检验,组间计数资料的比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

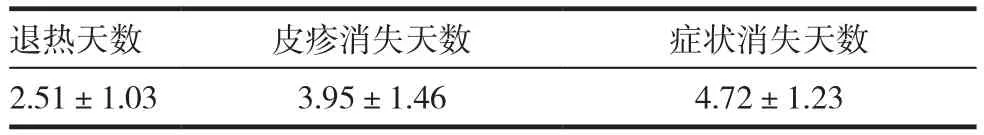

2.1 临床症状、体征消失时间情况

经过治疗后,患者的各临床症状均在短时间内消退。见表1。

表1 患者临床症状、体征消失时间情况(±s,n=98,d)

表1 患者临床症状、体征消失时间情况(±s,n=98,d)

退热天数 皮疹消失天数 症状消失天数2.51±1.03 3.95±1.46 4.72±1.23

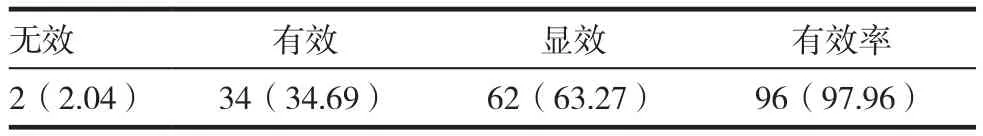

2.2 临床疗效情况

经过治疗后,有效率为97.96%。见表2。

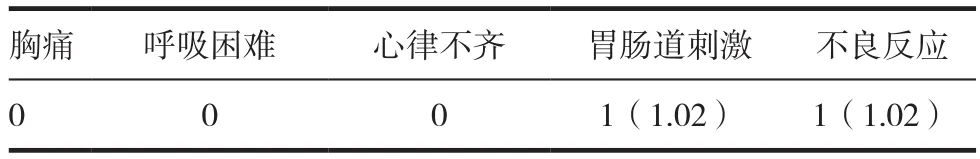

2.3 不良反应比较

经过治疗后,不良反应发生率为1.02%。见表3。

表2 临床疗效情况[n(%),n=98]

表3 不良反应情况[n(%),n=98]

3 讨论

登革热是近年来临床高发的一种急性传染病,是由登革热病毒感染所致,主要传播途径为蚊子叮咬,传播蚊子种类以白纹伊蚊以及埃及伊蚊为主,多是在白天叮咬人,被其叮咬后,内脏会发生大出血[6]。该疾病的发源地为热带地区,随着全球气候变暖,该疾病的传染和爆发逐年加重,以雨季为高发季节[7]。患者感染初期会出现骨关节痛、剧烈肌肉疼痛以及发热等临床症状,随着疾病的加剧,会出现广泛出血,甚至发生休克,对患者的生命安全造成严重威胁[8]。该疾病的高发群体为青壮年和儿童,第一次感染该病毒者,临床症状典型,但不会出现休克、出血[9]。但若患者再次感染,原有的抗体会与二次感染的病毒结合,形成免疫复合物,将补体激活,诱发病理免疫损伤,直接威胁患者的生命安全[10]。故及时、有效的治疗方案尤为重要。

本研究表明,经过治疗后,患者的退热天数(2.51±1.03)d、皮疹消失天数(3.95±1.46)d及症状消失天数(4.72±1.23)d,总体有效率为97.96%,不良反应发生率为1.02%。提示给予登革热患者行小剂量地塞米松治疗效果显著。究其原因,该病毒属于有包膜病毒,病毒大小约为50nm,结构呈足球状、多层次,与其他病毒不同的是缺少长尖凸出,相同的是在蛋白质外壳中包被者基因组,且有一层脂膜在外周环绕,特别的是,其包被基因组的蛋白质外壳是由90张盔甲状的依次组成。从理论上而言,在此类外壳的包被下,该病毒感染细胞的难度极大,但其可以轻松将这个屏障跨越,在细胞中增殖[11]。该病毒可在短时间内被紫外线灭活,但其结构可用冰冻干燥法保存数年,在 4℃冰箱中可保存数星期[12]。血清学研究表明,该病毒表面有型/群特异性决定簇,可强化感染,中和异形病毒。再次感染后,如血清中中和抗体活性强,增强性抗体活性弱,可将入侵病毒中和,消除病毒血症;反之,病毒与增强性抗体结合形成免疫复合物,利用巨噬细胞或单核细胞膜上的 Fc 受体,使病毒复制、增殖,即该病毒感染细胞后,主要致病因素为诱发免疫反应[13]。故应从此角度着手进行治疗。地塞米松属于临床应用率较高的治疗变态反应、各类炎症以及急救用药,属于糖皮质激素类药物,又名德沙美松、氟甲强地松龙、氟美松。该药物的衍生物较多,包括临床常见的泼尼松、氢化可的松等,主要药理作用为抗风湿、抗过敏、抗病毒以及抗炎。其中抗炎作用机理为,对组织对炎症生成的反应出现缓解和防止效果,使炎症表现得以缓解。炎症细胞(包括白细胞以及巨噬细胞)被激素抑制后,可抑制炎症化学中介物的合成、释放以及抑制溶酶体酶的释放以及吞噬作用。经静脉滴注给药后,分别在1h以及8h处达到最大的血药浓度。且经临床药理学研究发现,0.75mg的该药物能与5mg泼尼松龙起到的抗炎活性相当,且水钠潴留副作用小。故小剂量地塞米松可对抗原抗体反应起到有效抑制作用,进而使临床症状缓解,且该药物有提高体内白细胞含量,使免疫反应被抑制[14]。而传统的抗病毒治疗,对免疫反应无抑制作用,如单纯给予提高免疫力,会导致肝功能受累。地塞米松给药剂量较低,偶见胃肠道不良反应,总体治疗安全性较高[15]。但本文所研究的样本量有限,研究具有一定的局限性。

综上所述,给予登革热患者行小剂量地塞米松治疗具有较佳的临床应用价值,抗病毒效果显著,治疗安全性更好。