回访中国建筑史学的来路

2020-08-01编撰阿潘图片来自网络

编撰_阿潘(图片来自网络)

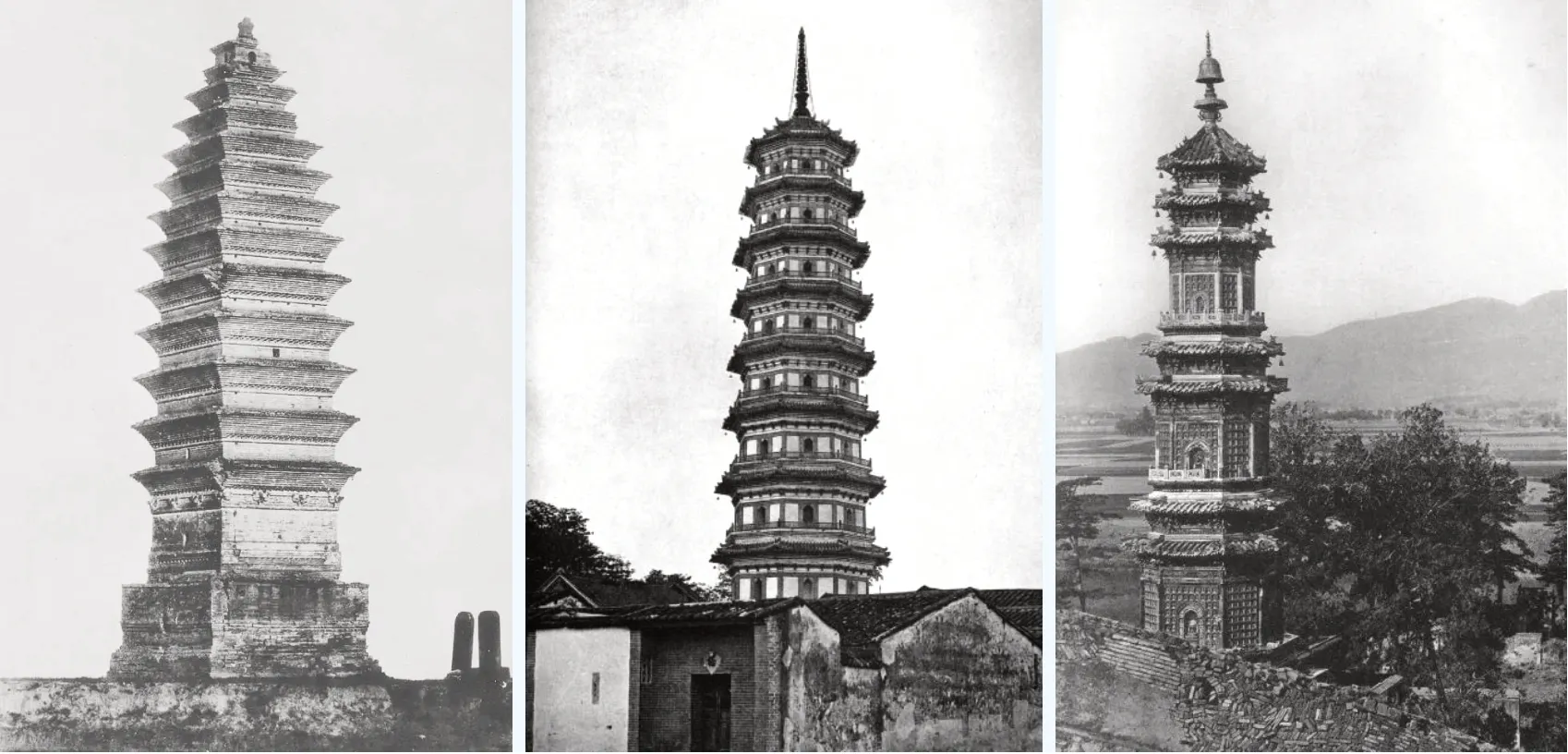

西方和东亚学者拍摄的上世纪初中国古建筑

近代以来,中国建筑史学的研究,即现代性,既受到西方建筑学术和历史观念的影响,也继承了中国传统学术的研究。

从清末以来,中国被迫打开国门,各种身份各怀目的的外来者大量进入中国,那是一个复杂动荡的时代。外来者对中国的考察也混杂着多种动机,但在这之中,学者们留下的研究中国的学术成果却是宝贵的,因此这样的历史局面便成为了一种现实,中国建筑史话语的形成不是中国近代几位建筑史先驱乐嘉藻、朱启钤、梁思成、刘敦桢和林徽因等孤立研究的结果,它更包含着他们和国外学者的交流和对话。这种关联性不仅有助了解他人,也有助认识自己。

如今回头看去,这些先驱者们,无论中外学者,他们的分析和研究已是学界的常识,但在那个草创的时代,这些“常识”却是“创见”。

德国建筑师鲍希曼拍摄的北京牌楼

四川自流井山西会馆里的戏台

来自西方学者的研究

最早将中国古建筑放在文化范畴考察的是西方的汉学家。比如法国人沙畹是世界上最早整理研究敦煌和新疆文物的学者之一,此后的法国汉学家伯希和与马伯乐都出自他门下。

沙畹将中国的史学名著《史记》和《后汉书》有关西域的部分翻译成了法文。1909年出版的《北支那考古图谱》记录了泰山、岱庙、曲阜、西安大雁塔、山东嘉祥武梁祠、昭陵六骏等,还研究了古代中国对泰山的崇拜,结合考据学和田野调查,开启了欧洲现代汉学的先河。(编按:本文中“支那”皆为原书称谓。该词语义原无褒贬,后来被日本用以蔑称中国,请读者分辨。)

德国人恩斯特・鲍希曼则是第一位全面考察中国古建筑的德国建筑师,也是第一位在中国进行古建筑测绘的西方人。鲍希曼在1906—1909年(光绪三十二年—宣统元年)间探访了中国的十四个省,行程数万里,拍下了数千张古代皇家建筑、宗教建筑和代表各地风情的民居等照片。回国后,鲍希曼根据这次考察的资料,连续出版了至少六部论述中国建筑的专著。经过历史变迁,鲍希曼的这些论著已经成为中国古代建筑史领域的重要作品。

恩斯特•鲍希曼1891年在柏林夏洛滕堡高等学校(今柏林理工学院)攻读房屋建筑专业。1896至1901年在东普鲁士房屋建筑和军队管理处工作。1902至1904年,鲍希曼在当时的德国海外殖民地——中国的青岛担任建筑官员。1906年8月,他又以德国驻北京公使馆官方科学顾问的身份来华,开展长达3年的中国建筑调查,由德国政府资助的这次全面考察,应该和当时德国的殖民计划有很大关系。

到1909年,鲍希曼探访了中国当时18个省份中的14个,收集和拍摄了大量照片,还对一些古代建筑进行了实测。他所著的《中国建筑》正文162页,照片566幅,103版测绘图,速写8幅,地图2幅。全书共分20章,分别为:1、城墙;2、门;3、中式殿堂;4、砖石建筑;5、亭;6、阁;7、中心阁;8、梁架及柱;9、屋顶装饰;10、房屋正面雕刻;11、栏杆;12、基座;13、墙;14、琉璃构件;15、浮雕;16、郊祠;17、坟墓;18、纪念碑石;19、牌楼;20、塔。

鲍希曼考察途中的骡队

日本建筑史学家关野贞拍摄的孔子庙大成殿石栏及龙柱

雁门关民居

《中国的建筑与风景》也有288页摄影图版。这些照片和测绘图不仅反映出中国建筑在地域风格、功能和造型类型上的多样性,而且从细节上显示出中国建筑的工艺特点,以及和宗教与文化的关联。

鲍希曼的著作是20世纪初期少数对中国建筑进行全面介绍的重要专著中的两本。最初只有德文版,因此读者有限,但书中大量精美的照片和测绘图无疑可以为当时的建筑人士了解中国建筑提供参考。因为上世纪初,大多数建筑家对中国建筑没有系统了解而且又无力亲自实地考察。

从中获益最多的应该是美国建筑师茂飞和中国学者乐嘉藻。茂飞的设计清楚反映出了鲍希曼著作的影响,他为南京阵亡将士公墓所作的六柱五楼大牌楼设计,除了比例缩小1/3和斗栱攒数有所减少之外,整体造型和多数局部完全参考鲍希曼“清西陵石牌楼”的测绘图,其他作品亦可找到其来源。(关于茂飞上世纪初在中国所做的建筑设计,本栏目曾有过专门介绍。)

中国学者乐嘉藻也是鲍希曼作品的获益者。这位在中年就立志研究中国建筑的学者在晚年曾对自己的研究不无感慨:“其初预定之计划,本以实物观察为主要,而室家累人,游历之费无出。故除旧京之外,各省调查,直付梦想。”所幸的是出版物在一定程度上为他提供了方便,主要就是鲍希曼的著作。

鲍希曼通过自己的调查,服务了20世纪20和30年代“中国风格”建筑的创作,或“20世纪中国新建筑官制化的历史”。不仅如此,鲍希曼还通过这些资料和自己的见解,对中国近代以营造学社为主导的中国建筑史研究产生了一定影响。

来自东亚学者的研究

上世纪进入20年代后,西方汉学家对中国的研究进入了成果丰富和集中的阶段。法国学者伯希和于1920年出版《敦煌石窟图录》。谢阁兰于1923—1924年出版《考古图谱》。瑞典学者喜龙仁于1930年发表《中国早期艺术史•建筑卷》,1945年发表《中国园林》。

这些重要的研究文献构成了西方汉学家对于中国研究的重要积累,也为后续东亚学者的进一步研究奠定了基础。明治维新之后的日本学界,在有关东亚的历史和文化领域,始终有跟欧洲东方学争胜的心理。

十九世纪欧洲的东方学家和探险家对中国的深入考察,无论在建筑学、历史学、语言学和文献学方面,还是在人类学与文化学方面,都对日本学界产生绝大刺激。日本学者对进入世界东方学的学术潮流从来都很自信,他们觉得日本人比中国人懂得西洋新方法,又比西洋人更善于阅读东洋文献,所以日本才应当是“东洋学”的执牛耳者。

因此,西方学者对中国的考察,对他们来说很震撼。为了证明“究竟谁更了解亚洲”,也为了“重新绘制东亚版图”,日本学界也不仅仅局限在“经史”之类文献,而是像欧洲学者一样进行实地考察。

1901年,建筑史学家伊东忠太受日本内阁派遣,在八国联军占领北京之际,对北京紫禁城进行拍摄和测绘,成为在紫禁城进行测绘的第一人,第一个向世界介绍了云冈石窟的艺术价值,他的研究带有探寻日本古建筑源头的目的,足迹遍及大江南北。1928—1932年,伊东忠太与关野贞、塚本靖合著了《支那建筑》图集。他的《支那建筑史》一书,虽仅写到南北朝为止,并不是完整的通史,但已具有相当的史料价值。

紧随伊东忠太之后,他的学弟关野贞也于1906年开始了中国古建筑考察。他曾先后十次考察中国,足迹同样广阔,并且发现了鲜为人知的太原天龙山石窟,并对辽金建筑进行了专门研究,甚至去了梁思成、刘敦桢等都未能考察的义县奉国寺,著有《辽金时代的建筑与其佛像》一书。关野贞著述颇丰,最具代表性的是《支那佛教史迹》和《支那文化史迹》,后者堪称日本学者编纂的中国建筑大全。

作为建筑史专家,关野贞当时摄影留下的很多照片,至今还留存在东京大学(当时的东京帝国大学)工学部。1906年他考察陕西汉唐陵墓,对唐代的昭陵、乾陵和崇陵做了详细调查,并且绘制了《唐太宗昭陵陪塚配置图》,这也许是最早的昭陵图,

在关野贞的视野中,中国古建筑是与日本对比的绝佳资料。他也指出,中国古建筑的保护相当不理想,“日本现存的千年以上古建筑尚有三四十栋,五百年以上者也有三四百栋,但是中国这样一个大国,在我的调查范围内,千年以上的建筑一无所有,而五百年以上的也非常罕见”。

关野贞是建筑史家,他在中国和朝鲜的考察,主要集中在建筑方面,除了佛寺道观之外,皇宫、殿堂、陵墓、民居也都在他的关注视野之内。和关野贞不同,另一位日本建筑史家常盘大定也是佛教史专家,因此对中国的宗教遗迹格外关注。在五次中国之行中,常盘大定主要是考察佛教和道教遗迹,遍及中国南北十几个省市,这使得他留下来的照片和文字,成了1920年代中国文化遗存最全面的证据。

常盘大定和关野贞在编撰的《支那文化史迹》一书中刊登了山西五台山佛光寺大殿远景及内部塑像、寺内经幢的数张照片,但没能辨认出大殿是珍贵的唐代木构遗物。以至日本建筑史学者最终得出中国没有唐代木构建筑的错误结论。

这些考察,使得“原来‘自在’的中国古迹,开始成为‘自觉’的艺术、历史与文物”,而且也刺激了中国学者,促使他们开始了自觉的艺术、建筑、陵墓、寺观的田野考察。

中国营造学社和西方学者

1924年至1927年,梁思成和林徽因还在费城的宾夕法尼亚大学学习,鲍希曼所著的《中国的建筑与景观》的英文版以及《中国建筑》先后出版。但梁思成对它们并不满意,包括其他一些同时期西方学者的中国建筑研究著作,梁思成曾在1947年评论说:“他们没有一个了解中国建筑的文法,对中国建筑的描述一知半解。”然而这种批判态度并不意味着他拒绝参考这些西方学者的研究。

梁思成在后来的著作中转用了鲍希曼的一些调查材料,如《图像中国建筑史》中的图版“北京西山无梁殿”即引自鲍希曼书,而且正如梁思成已注明的,这本书的图版“北平西山碧云寺金刚宝座塔”也描自鲍希曼的图版。

但梁思成所描的金刚宝座塔删除了原图中的雕刻,这表明他研究中国建筑的视角和鲍希曼不同。对鲍希曼来说,建筑物是一种意义的载体,他不能忽视其含义;对于梁思成来说,传统建筑的造型和结构更重要,因为只有它们才值得为现代建筑所借鉴。

1932年,鲍希曼通过中国驻柏林代办公使致函中国营造学社,并附赠他的著作《中国宝塔》,表示愿意成为中国营造学社通讯研究员。

1919年,北洋政府内务总长、实业家和建筑史家朱启钤赴上海出席“南北议和会议”,途经南京,在江南图书馆发现宋《营造法式》抄本。随后,朱启钤请藏书家、版本目录学家陶湘等人利用文渊、文溯、文津三阁《四库全书》本汇校,于1925年由商务印书馆出版《仿宋重刊本李明仲营造法式》,即“陶本”,此版刊行引起了国内外学术界对中国古代建筑的重视。朱启钤私人出资成立营造学会开始系统研究中国建筑。

1928年3月,营造学会在北平中央公园(今中山公园)举办中国古代建筑展览会,展示了学会历年收藏的古代建筑图书、图纸和模型等,引起轰动,“中华教育文化基金会”决定对古代建筑研究给予资助,这就直接促成了中国营造学社的成立。1930年1月,中国营造学社在北平东城宝珠子胡同7号朱启钤寓所内成立,为区别此前朱启钤私人资助的营造学会,起名为营造学社。

梁思成、刘敦桢先后于1930、1931年加入学社,分别担任法式部主任、文献部主任,成为学社研究骨干。此后,单士元、邵力工、莫宗江、陈明达、刘致平等陆续加入学社,组成了强有力的、效率极高的研究团队。

与外国同行的交流使中国学者们获得了对比和超越的目标。1937年6月营造学社社员鲍鼎发表论文“唐宋塔之初步分析”,探讨中国古塔的类型特点和时代特征。他在文章前言中提及鲍希曼的研究并称赞说:“东西人士对于中国佛塔之调查研究颇不乏人……德人鲍希曼教授所著之佛塔尤见精彩。”

但他随即指出了他们在编辑和研究方法上的不足以及自己的方向:“然均皇皇大著,未便初阅。且对于佛塔均只作个别的记述,未尝作断代的分析,于初学尤为不便。因不自惴谫陋,将我国佛塔精华所萃唐宋时代之式样作初步分析。”

这种在与国外研究进行“对话”的过程中提出自己观点的做法尤见于梁思成和林徽因的写作。关于梁、林的中国建筑史写作,本栏目有过专门介绍。林徽因撰写的关于中国建筑反曲屋顶起源的解释,就包含了对包括鲍希曼在内的一些西方学者的批判。

比如英国学者叶慈在1930年刊于《中国营造学社汇刊》的文章中写道,关于中国的反曲屋顶,西方有人认为它是中国古代游牧先人帐幕居室的遗痕,也有人认为它模仿了杉树的树枝,而那些吻兽就代表了栖息于树枝上的松鼠。

鲍希曼说:“中国人采用这些曲线的冲动来自他们表达生命律动的愿望。通过曲面屋顶,建筑得以尽可能地接近自然的形态,诸如岩石和树木的外廓。”

但梁思成与林徽因都相信中国建筑的结构不仅合理而且尤其符合功能需要,屋顶造型也不例外。“梁思成试图根据西方学院派的体系寻找中国民族建筑的一种新表述,而鲍希曼则以一种整体性的方法去涵盖一个依然活生生的文化。”

茂飞参考鲍希曼书中中国古建筑图样,设计的国民革命军阵亡将士公墓入口牌坊,南京,1931年

杨廷宝设计,中央研究院社会科学研究所,南京,1947年

乐嘉藻著《中国建筑史》中的手绘图,“四川的不同形制的墓”

梁思成在充分运用学社成员们的调查研究成果的基础上,撰写完成的《中国建筑史》,第一次由中国人自己清晰完整地梳理出了中国古建筑的发展脉络

梁思成虽然批评喜龙仁和鲍希曼不懂中国建筑的“文法”,但这种颇为深刻的批评,也恰恰是在熟读西方学者著作的基础上形成的,也是在东亚学者的调查行为刺激下开始的。

中国营造学社与日本学者

伊东忠太1930年在中国营造学社做学术报告说,研究中国古建筑“在支那方面,以调查文献为主,日本方面,以研究遗物为主,不知适当否?”在《支那建筑史》(1931)一书中,他又说:“研究广大之中国,不论艺术,不论历史,以日本人当之皆较适当。”应该说,这些言论对于梁思成、刘敦桢、林徽因这些刚刚加入学社的青年研究者来说是一个极大的刺激与挑战。

学社之后十余年的考察与研究,很大程度上都是在和已经取得成果的日本学人进行的赛跑。在与日本学者的学术赛跑中,学社能够实现反超,一个重要法宝就是对《营造法式》的研究。学贯中西的学术背景,使得梁思成敏感地指出《营造法式》的斗栱“材分制”与西方古典建筑中的Order(现在一般译作“柱式”)的高度相似性,这是此前中外学者均未发现的。

梁思成在《蓟县独乐寺观音阁山门考》中指出:“斗栱者,中国建筑所特有之结构制度也。其功用在梁枋等与柱间之过渡及联络,盖以结构部分而富有装饰性者。其在中国建筑上所占之地位,犹order之于希腊罗马建筑;斗栱之变化,谓为中国建筑制度之变化,亦未尝不可,犹order之影响欧洲建筑,至为重大。”

古罗马维特鲁威的《建筑十书》中有著名的关于希腊—罗马柱式(Order)的记载:希腊—罗马神庙通常用神庙立柱的“柱径”作为基本模数,而面阔、进深以及各类细部尺寸皆以此为本,为柱径的倍数或分数,一如中国古代木结构建筑中的斗栱“材分制”。

在《中国建筑之两部“文法课本”》一文中梁思成进一步总结:“所谓‘斗栱’者是在两书中解释得最详尽的。它是了解中国建筑的钥匙……斗栱与‘材’及‘分’在中国建筑研究中实最重要者。”

“不知道一种语言的文法而研究那种语言的文学,当然此路不通。不知道中国建筑的‘文法’而研究中国建筑,也是一样的不可能。”梁思成进一步将宋《营造法式》和清工部《工程做法》称作中国建筑的“文法课本”。

1944年,四川李庄,梁思成在充分运用学社成员们的调查研究成果的基础上,撰写完成《中国建筑史》,终于第一次由中国人自己清晰完整地梳理出了中国古建筑的发展脉络。

如果回到中国学术史重新观察,从晚清到民初也就是二十世纪的头二三十年,我们不能不承认,当时中国很多新的学术领域,除了西方,过去曾是传统中国的优等学生的日本,也成为现代中国的先生。他们的各种学术著作,都从正反两面影响和刺激了中国学术的现代转型。

同时他们留下的照片和文字,无形中记录了那个时代中国文化遗迹保存与变化的实况。当年衰落的中国,并无如今这样遍地的大规模建设,传统的地形地貌以及文物遗存尚处在自在的状态。由于缺乏保护,这些文化遗存在风雨摧残与人为破坏下日渐颓坏和消失。

近百年前是什么模样?由于被损坏之前留下了照片,就给后人保留了可供参考的旧貌。

如今回头看去,这些先驱者们,无论中外学者,他们的分析和研究已是学界的常识,但在那个草创的时代,这些“常识”却是“创见”。