新冠肺炎疫情期间医废收处人员防护措施及暴露风险调查研究

2020-08-01郑方圆徐翔宇曹素珍段小丽赵晓丽吴丰昌

郑方圆, 徐翔宇, 曹素珍, 段小丽*, 马 瑾, 赵晓丽, 徐 建, 吴丰昌

1.北京科技大学能源与环境工程学院, 北京 100083

2.中国环境科学研究院, 环境基准与风险评估国家重点实验室, 北京 100012

医疗废物是指医院、卫生院等医疗机构在诊治、化验、处置、预防、保健及其他相关活动中产生的具有感染性、毒性和其他危害性的废物[1],国家卫生健康委员会出台的《医疗废物分类目录》将其划分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物共五类[2]. 医疗废物中可能存在具有传染性的病菌等有害物质,如果处置不当,不仅存在病原体大肆传播危害人体健康的风险,还会污染大气、水体、土壤等自然环境,因此医疗废物的收运及处置过程对于环境与人体健康保护具有重要意义[3-5]. 目前,关于医疗废物的研究主要集中在发展中国家医疗废物的评估管理和处置技术方面,包括医疗机构对医疗废物的管理评估[6-10]和医护人员的职业暴露及防护措施等[11-14].

自新型冠状病毒肺炎(COVID-19,简称“新冠肺炎”)疫情暴发以来,随着医院收治患者数量的不断增加,医疗废物的日产生量也随之上升,为保障全国医疗废物、医疗废水的平稳正常处理,生态环境部采取了积极的应对措施,于2020年1月29日印发了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南(试行)》[15]. 但是,此次新冠肺炎疫情也暴露出我国缺少关于医疗废物收运及处置各环节相关人员防护措施研究的现状,以及在医疗废物处置方面存在的不足,因此,该文对医疗废物处理人员(MWHs)的暴露环境和防护措施进行调查,对医疗废物的收运、暂时贮存、处置、固化填埋等节点进行风险分析,评估各节点工作人员的防护措施,并提出针对性的意见,以期为我国新冠肺炎疫情的抗战贡献力量.

浙江省是除湖北省以外新冠肺炎疫情最为严重的省份之一,因此浙江省医疗废物的收运及处置工作尤为重要,安全高效地收运和处置可以避免医疗废物的二次污染[16-17],保障人们的身体健康和医疗机构的正常运转;同时,浙江省作为我国的经济强省,医疗废物的处置技术也较为先进,通过对浙江省的调查在一定程度上能够反映我国其他地区的医疗废物收运及处置等相关工作人员的现状.

1 调查对象与方法

1.1 调查对象

此次研究选取浙江省某医疗废物处理处置中心为研究地点,该中心是一家具备焚烧、物化、固化及填埋的综合性危险废物处置单位,处置规模可达 29 950.5 ta,其中医疗废物焚烧规模为 4 950.5 ta.

研究对象共90人,包括83名男性、7名女性,年龄主要分布在20~54岁,覆盖的具体工作有医疗废物收运及转运、进厂接收及暂时贮存、医疗废物进料及处置、医疗废物处置效果的检测评价、处置设备的检测维修、医疗废物焚烧后固化填埋和清洁消毒后污水处理等.

1.2 调查方法与内容

1.2.1问卷调查

前期主要通过参考我国发布的《医疗废物集中处置技术规范(试行)》[18]、《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》[1]等相关文件以及国内外文献,设计电子问卷并发放. 调查内容主要包括个人在医疗废物处置过程中从事的具体工作、工作过程中个人防护设备(PPE)佩戴情况、医疗废物接收及暂时贮存情况、处置过程中的进料方式和采用的处置技术、车间及厂房的清洁消毒情况、可能存在风险暴露的位置节点、工作时间以及工作结束后的个人防护措施(如是否会洗手洗澡、用什么洗手、洗手时间以及回家后采取的消毒措施)等. 问卷调查时间为2020年3月4日—17日.

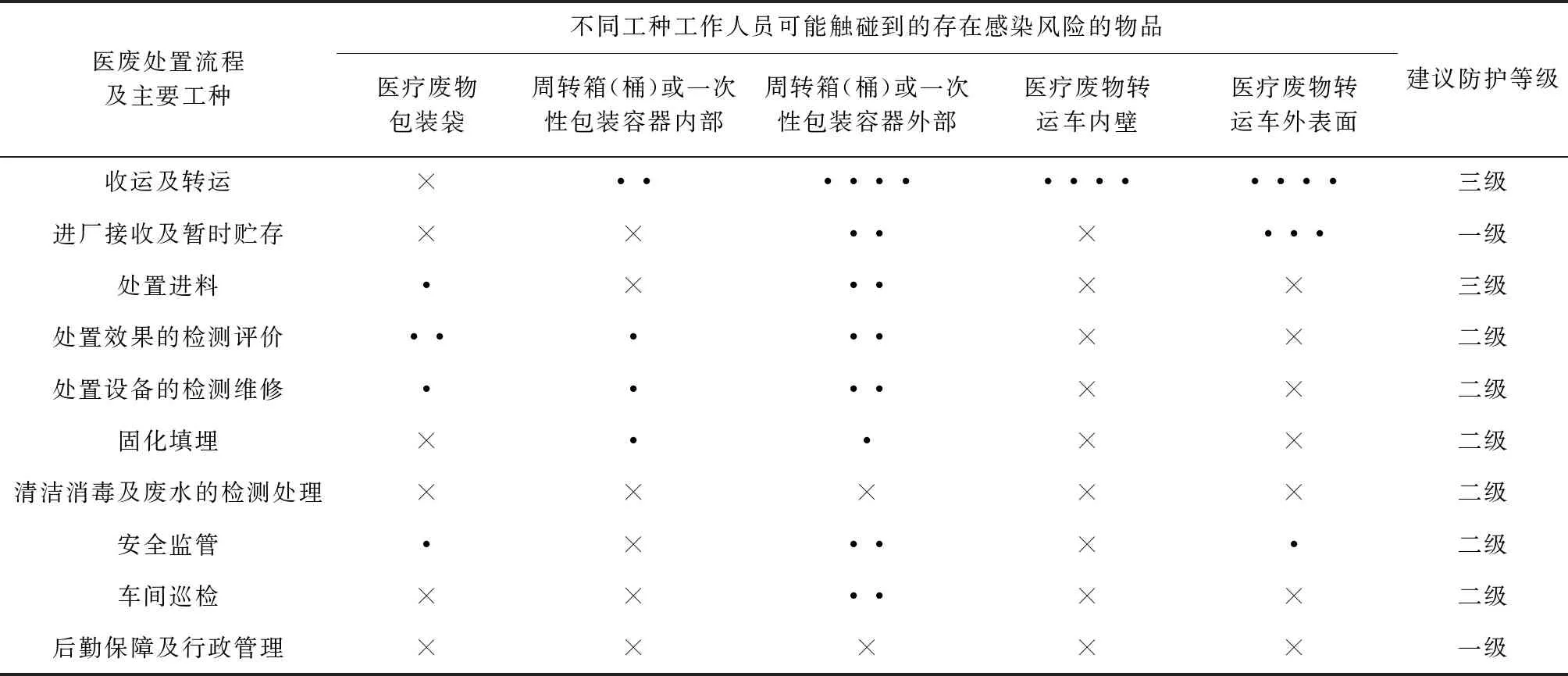

1.2.2防护措施的评定

工作人员应根据不同的暴露风险采取不同等级的防护措施,目前我国出台的《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》[19]中虽规定了空气中化学有害因素、粉尘和生物因素的职业接触限值,但只有部分适用于固化填埋、清洁消毒及废水检测处理等工作人员,缺少对于医疗废物相关工作人员的更加具体详尽的职业暴露风险和健康标准,因此该研究主要通过情景假设、风险量化[20-22]的方法,并参考我国《医疗废物集中处置技术规范(试行)》[18]中对医疗废物收运、处置人员防护措施的要求以及《传染性非典型肺炎医院感染控制指导原则(试行)》[23]中对医务人员的分级防护,对医疗废物收运及处置相关人员的防护措施进行等级划分. 该研究中风险量化的主要步骤:①对工作人员可能接触到的存在感染风险的物品进行赋值,若工人接触到该物品则得分,未接触到该物品得0分. 根据不同位置可能存在的风险大小,给“医疗废物包装袋赋5分”“周转箱(桶)或一次性包装容器内部赋4分”“周转箱(桶)或一次性包装容器外部赋3分”“医疗废物转运车内壁赋2分”“医疗废物转运车外表面赋1分”. ②按照不同工种计算工人触碰到某物品的风险值的平均数及其得分占比,并根据得分占比进行风险等级的评估.

1.3 数据处理

统计分析主要使用SPSS 25软件对数据进行录入和整理,使用SPSS描述性统计分析模块对防护措施的合格率进行多个独立样本的Kruskal-Wallis H检验,选取P<0.05具有统计学差异,并采用Origin 2017软件进行图形的绘制.

1.4 质量控制与质量保证

此次调查采取严格的质量控制措施,在进行数据清理结算时,对于出现逻辑错误、数据格式错误的问卷进行质量控制. 此次调查共回收到问卷90份,其中有效问卷88份,问卷回收率为100%,主要问题的有效应答率为97.8%.

2 结果与讨论

2.1 问卷调查基本情况

调查结果中男性与女性的人数比例为81∶7;被调查者的年龄分布在20~54岁之间,其中20~30岁人群占39.8%,31~44岁人群占53.4%,45~54岁人群占6.8%. 被调查者的文化程度主要分布在初中(13.6%),普高、职高、中专(20.5%),本科或专科(64.8%)及研究生(1.1%). 另外,被调查者从事的具体工作主要包括医疗废物的收运及转运(11人,12.5%),进厂接收及暂时贮存(5人,5.7%),医疗废物的处置及进料(22人,25%),处置效果的检测及评价(9人,10.2%),处置设备的检测维修(9人,10.2%),焚烧飞灰、残渣的固化填埋(5人,5.7%),车间厂房的清洁消毒及清洁消毒后废水的检测及处理(9人,10.2%),安全监管(4人,4.6%),车间巡检(2人,2.3%)以及后勤保障和行政管理(12人,13.6%).

2.2 医疗废物处置等相关工作人员的个人防护水平

调查结果显示,绝大多数被调查者在工作期间均会佩戴医用防护口罩或全面罩和半面罩(87人,98.9%),大多数被调查者在工作中会穿戴工作服(77人,87.5%)和工作帽(70人,79.6%),部分工作人员还会选择穿戴橡胶手套、防护靴(57人,64.8%)来避免直接触碰周转箱(桶)等可能存在感染风险的物品或位置,如果在工作中会近距离接触医疗废物,工作人员还会采取戴护目镜(49人,55.7%)、穿防护服(29人,33.0%)等防护措施. 在单次工作任务结束后,所有被调查者均会选择用流水、肥皂、快速消毒剂或0.3%~0.5%的碘伏消毒液来清洗双手或进行洗澡清洁,83人在工作结束后会对个人工作物品进行消毒,回到家中后也会采取洗手、消毒、衣物通风晾晒等防护措施. 不同工种的医疗废物处理人员具体防护用品佩戴情况及防护措施见表1.

表1 不同工种的医疗废物处理人员个人防护设备佩戴情况及个人防护措施执行占比

2.3 不同工种工作人员的防护措施的评定

在医疗废物的收运、接收及暂时贮存、处置、固化填埋等过程中,不同的工种存在着不同的暴露风险,且医疗废物处理人员面对的风险往往较高[24]. 该研究中,笔者根据各处置环节可能存在的暴露风险对其进行风险量化评级. 医疗废物的收运和转运以及处置进料等过程均会近距离接触周转箱(桶)、一次性专用包装容器、利器盒等物品的内外部,存在与病原体直接接触或被针头等锐器刺伤的可能性[25],因此属于高风险工种. 医疗废物的接收及暂时贮存工作人员主要负责医疗废物的交接登记、管理工作,风险较低. 消毒废水物化处置过程以及飞灰、残渣的固化填埋过程中,主要是与消毒废水或填埋物等的接触,很少会触碰到有感染风险的物体,因此暴露风险较低.

该研究采用情景假设与风险量化相结合的方法,通过对可能存在感染风险的物品进行赋值来计算得出医疗废物处理人员的风险等级,同时结合不同类型工作的具体流程进而确定不同工种工作人员的防护等级. 该调查地点的医疗废物处置的主要流程包括医疗废物的收运及转运、医疗废物的进厂接收及暂时贮存、医疗废物的焚烧处置以及焚烧后飞灰、残渣的固化填埋,表2为不同节点的风险等级评估结果. 根据情景假设和风险量化相结合的方法,将医疗废物收运及处置等相关人员的防护措施分为一级防护、二级防护和三级防护,其中,一级防护包括佩戴医用防护口罩、半面罩或全面罩,穿戴工作服、工作帽;二级防护包括佩戴医用防护口罩、半面罩或全面罩,穿戴工作服、工作帽、橡胶手套和防护靴,必要时佩戴护目镜;三级防护是最高级别的防护,包括佩戴医用防护口罩、半面罩或全面罩,穿戴工作服、工作帽、防护服,橡胶手套和防护靴,佩戴护目镜. 收运、转运人员和处置进料人员每天需要接触大量的医疗废物,因此采取三级防护;固化填埋人员和清洁消毒及废水的检测处理人员工作时分别会接触到可能含有毒有害物质的飞灰[26-27]和废水,因此选择二级防护措施.

表2 医疗废物收运、处置的主要流程及各节点风险量化评估结果

图1 不同工种的工作人员佩戴防护用品的合格率

据调查数据显示,虽然该处置中心按照我国《医疗废物集中处置技术规范(试行)》[18]相关规定向医疗废物收运及转运人员和处置进料人员发放了医用防护口罩、工作服、工作帽、防护服、护目镜、橡胶手套、防护靴等防护用品,但工作人员仍存在防护不当的情况. 90.91%的收运及转运人员(N=11)均能达到三级防护的要求,仅有1人未选择穿戴工作服和工作帽;主要负责医疗废物处置进料的22名工作人员中,只有3人(13.6%)达到了三级防护的要求,19人(86.4%)未穿防护服,13人(59.1%)未佩戴护目镜,9人(40.9%)未穿戴橡胶手套、防护靴,4人(18.2%)未戴工作帽. 收运及转运人员和处置进料人员在工作过程中与周转箱(桶)或一次性包装容器等物品接触的可能性较大,属于高风险人群,按照我国《医疗废物集中处置技术规范(试行)》[18]相关规定应采取最高的防护措施,但处置进料人员的防护合格率只有13.6%,这可能与工人的认知程度有关[28-31];同时,医疗废物接收及暂时贮存人员、固化填埋人员和后勤保障及行政管理人员因工作中较少接触高风险的物品,可能容易忽视对个人的防范,防护合格率较低. 不同工种的工作人员佩戴防护用品的合格率见图1,对其进行多个独立样本比较的Kruskal-Wallis H检验,检验结果存在显著性差异(P<0.05).

3 结论

a) 对浙江省某典型医疗废物处置中心90名工作人员的调查结果显示,大多数医疗废物处理人员工作过程中会根据国家《医疗废物集中处置技术规范(试行)》相关规定和处置中心的规定选择一定的防护措施,其中医用防护口罩或全面罩和半面罩的佩戴率为98.9%. 所有被调查者在单次工作任务结束后均会进行双手消毒或洗澡清洁,回到家中后也能够采取洗手、消毒、衣物通风晾晒等有效的防护措施.

b) 通过风险量化评级,确定不同工种工作人员的防护等级. 医疗废物收运及转运人员和处置进料人员属于高风险人群,应采取三级防护;处置效果的检测、评价人员,处置设备检测维修人员等属于中等风险人群,采取二级防护;医疗废物接收及暂时贮存人员和后勤保障及行政管理人员属于低风险人群,采取一级防护即可.

c) 该处置中心要求并向工作人员发放了医用防护口罩、防护服、护目镜、橡胶手套、防护靴等防护用品,但不同工种工作人员个人防护措施的合格率仍存在显著性差异. 收运及转运人员近距离接触医疗废物的可能性最大,对安全防护的认知和重视程度最高;医疗废物接收及暂时贮存人员、固化填埋人员和后勤保障及行政管理人员因工作中风险较低,容易忽视对个人的防范,防护合格率较低. 处置进料人员作为与医疗废物近距离接触的高风险人群,此次调查中的防护合格率仅为13.6%,这极大可能与工人的认知程度不够、防范意识不足有关.

d) 目前我国出台的《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》中虽部分适用于固化填埋、清洁消毒及废水检测处理人员,但关于医疗废物收运、接收贮存、处置、效果评测、设备维修、安全监管等相关工作人员的职业安全与健康标准还需进一步规范,因此未来需要制定更加详尽具体的政策规范,各医疗废物处置单位也要加强对医疗废物收运及处置相关人员的管理和培训,增强从业人员的防范意识,降低职业暴露的风险.

e) 该调查对象为浙江省某典型医疗废物处置中的90名工作人员,样本量相对较少,同时缺少对工作人员风险程度认知情况的详细调查,因此研究结果在一定程度上存在局限性.