我国医疗废物应急处置体系构建思路

2020-08-01王夏晖魏长河

张 筝, 程 亮, 王夏晖, 卢 然, 魏长河, 雷 梅*

1.生态环境部环境规划院, 北京 100012

2.中国科学院地理科学与资源研究所, 北京 100101

3.中国科学院大学, 北京 100049

根据世界卫生组织(WHO)及我国《医疗废物管理条例》的定义,医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物[1],主要包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物五大类[2]. 较之常态下,疫情期间的医疗废物产生量大、感染性强、成分复杂,需要医疗废物处置体系具备充足能力及快速响应.

2003年“非典”疫情后,我国颁布了《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》(简称“《设施建设规划》”),以地级市为单位逐步建立了医疗废物的集中处置模式,同时也为医疗废物应急处置构建了坚实防线[3],覆盖全国范围的处置体系在汶川地震[4]、H1N1疫情、新型冠状病毒肺炎(COVID-19,简称“新冠肺炎”)疫情期间为医疗废物风险防控做出了决定性贡献. 近年来,《“十三五”生态环境保护规划》和《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》(环固体〔2019〕92号)(简称“《危险废物“三个能力”建设》”)均要求建立医疗废物协同与应急处置机制,保障突发疫情、处置设施检修等期间医疗废物的应急处置能力. 新冠肺炎疫情加速了我国医疗废物应急处置体系的建立进程,2020年4月29日审议通过的修订后的《固体废物污染环境防治法》明确了突发疫情状况下的医疗废物应急处置职责,4月30日印发的《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》(发改环资〔2020〕696号)要求推进大城市医疗废物集中处置设施应急备用能力建设. 新冠肺炎疫情期间,“临时抱佛脚”式的应急处置方式暴露了我国对于突发公共卫生事件产生的医疗废物应急管理及处置能力的缺失. 当前国际和国内社会发展正面临诸多不确定性,生物安全已升至国家战略高度,作为治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,医疗废物应急处置体系的构建迫在眉睫.

1 医疗废物环境应急处置现状

1.1 相关管理技术文件出台情况

“非典”疫情、汶川地震、H1N1疫情及新冠肺炎疫情期间国家相关部门出台了一系列医疗废物处置相关管理及技术文件(见表1),用于指导医疗废物的应急处置,新冠肺炎疫情期间出台的《医疗机构废弃物综合治理工作方案》和《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》提出了提升医疗废物应急处置能力的目标:在2020年底前每个地级以上城市至少建成1个医疗废物集中处置设施,2022年6月底前每个县(市)建成医疗废物收集转运处置体系. 同时,我国部分地区也于新冠肺炎疫情期间密集出台了多部具有可操作性的指导文件(见表2). 例如,山东省出台了我国第一部省级层面医疗废物管理地方性法规《山东省医疗废物管理办法》,主要围绕医疗废物收集、运送、贮存、处置以及监督管理等活动进行制度设计;浙江省印发了《进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置工作的通知》,明确医疗废物处置单位负荷率超过60%时,应开展应急处置各项前期准备工作. 各地出台的相关文件推动了医疗废物应急处置工作的顺利开展,同时对国家层面管理体系的构建和完善具有重要的参考作用.

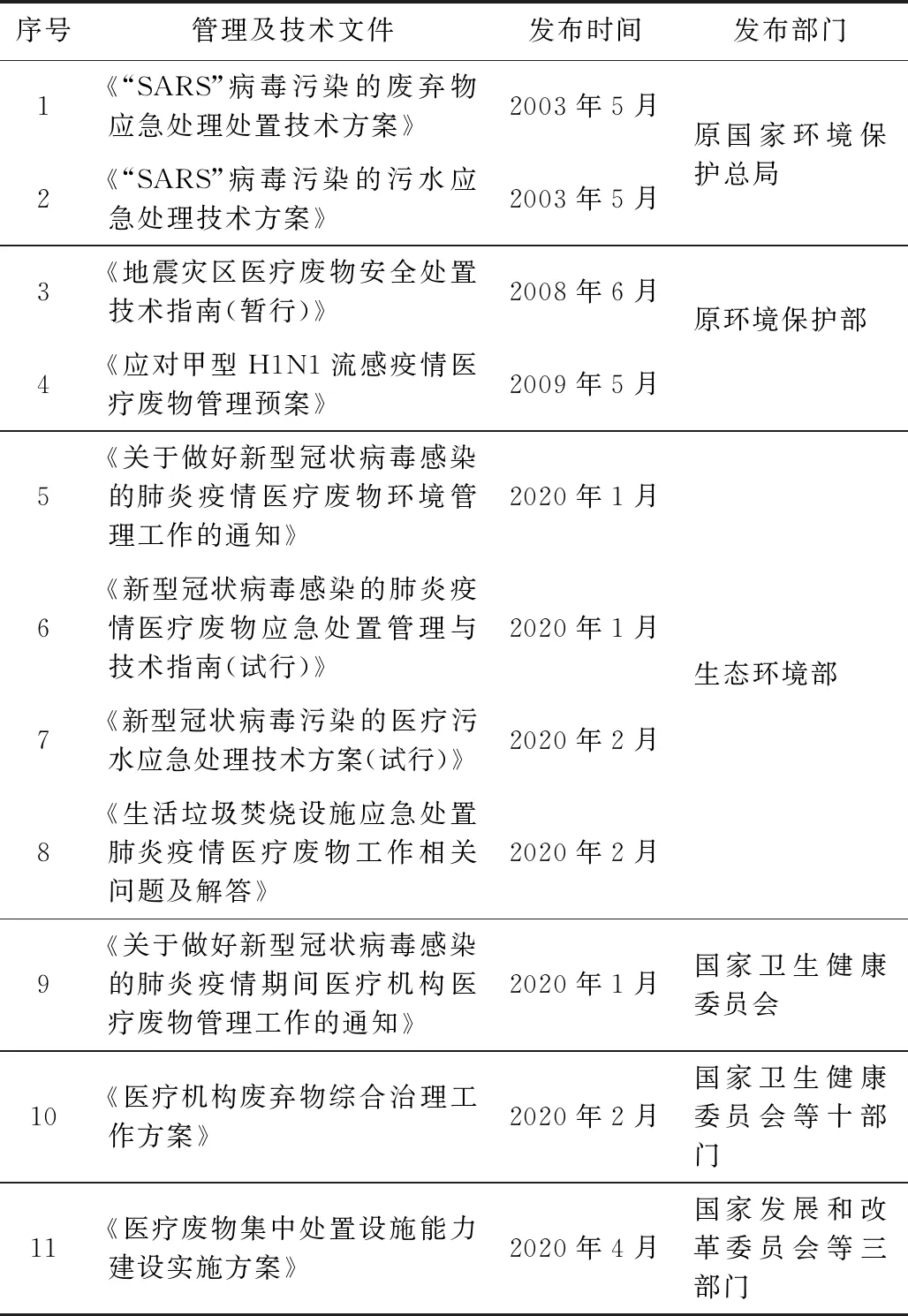

表1 “非典”以来国家层面医疗废物处置相关管理及技术文件

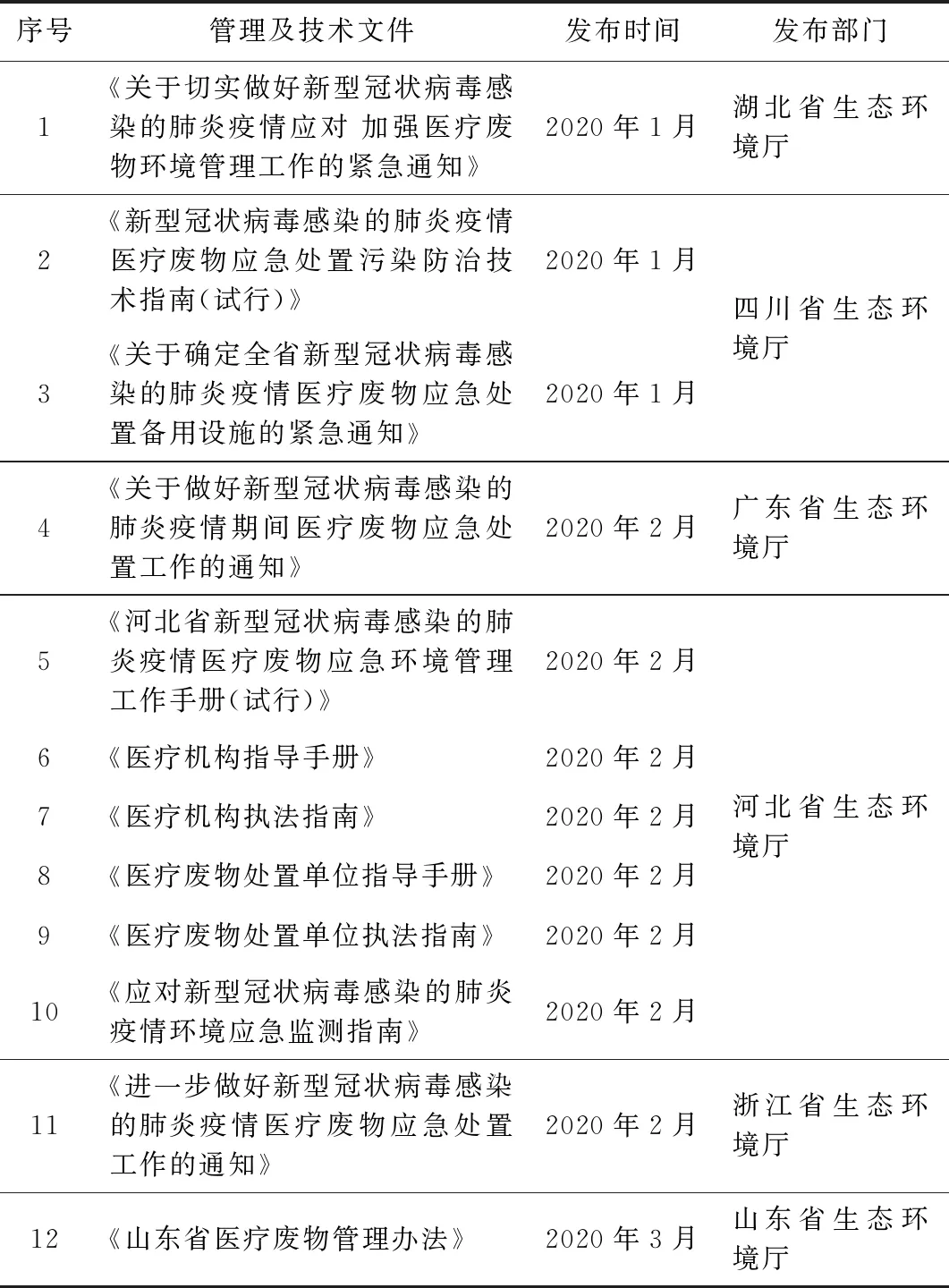

表2 新冠肺炎疫情期间我国地方政府出台的医疗废物处置相关管理及技术文件

1.2 医疗废物应急处置能力情况

新冠肺炎疫情发生后,我国部分城市的医疗废物产生量快速攀升,疫情最为严重的武汉市高峰时期医疗废物的日产生量达到247.3 t[5],为常态下的5~6倍,孝感、黄冈等周边地市医疗废物的产生量也迅速增至疫情发生前的4~5倍. 由于医疗废物应急处置能力较为薄弱,武汉、孝感、黄冈等地一度出现较大缺口.

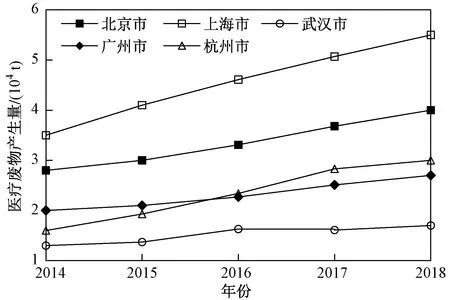

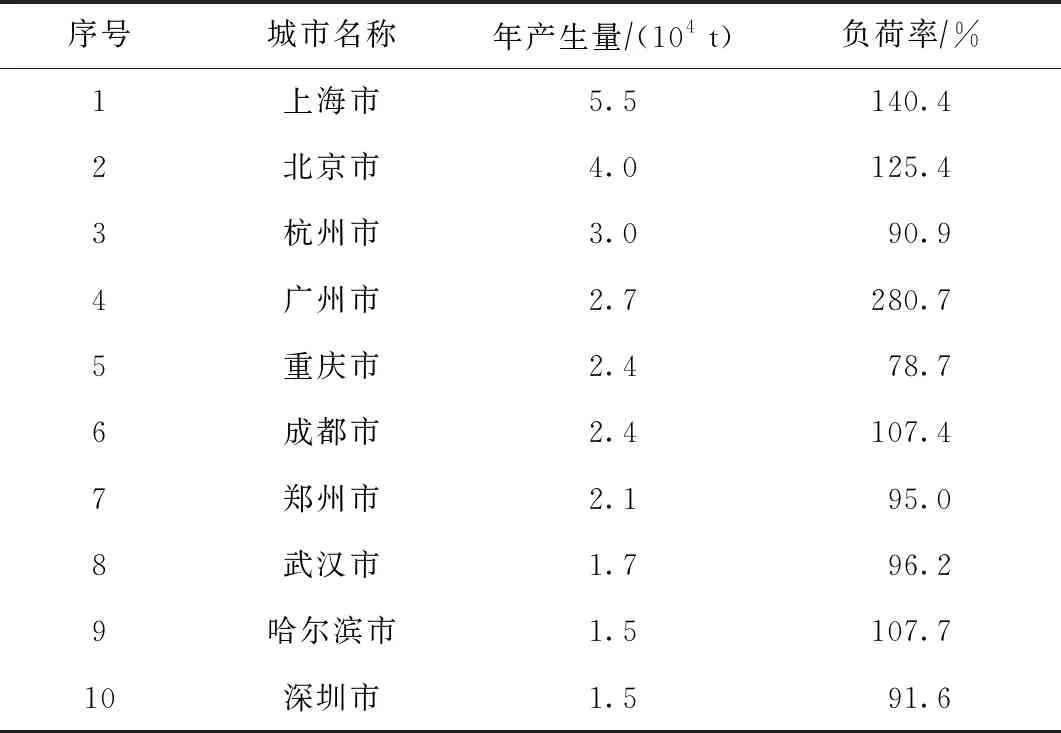

在医疗废物集中处置设施方面,医疗废物集中处置设施应急处置能力储备并不充足. 我国现役医疗废物处置设施主要为《设施建设规划》项目,大多于2010年前建成投产. 然而,近年来我国医疗废物产生量增长迅速,从2010年的33.6×104t[6]增至2018年的98.0×104t,年均增长率达14.3%,其中上海、北京、广州、杭州、武汉等特大、超大城市增长也较为显著[7](见图1). 相比于医疗废物产生量的快速增加,医疗废物处置能力的提升则相对较为滞后,2018年我国医疗废物核准经营规模为129×104ta,整体负荷率高达76.0%,超过13的城市负荷率在90%以上,15的医疗废物处置设施处于满负荷或超负荷运行状态,医疗废物产生量排名前10位的城市基本都处于满负荷或超负荷状态[7](见表3),铁岭、营口、汕尾、三沙、儋州、克拉玛依等地级市均尚未建成医疗废物处置设施. 此外,部分集中处置设施运行状况不佳,面临更新换代,可能无法达到核准经营规模.

图1 2014—2018年我国部分城市历年医疗废物产生量变化情况

表3 2018年我国医疗废物产生量排名前10位的城市及其负荷率

在医疗废物应急处置设施方面,可直接调配的医疗废物应急处置能力极为有限. 全国现有24座可协同处置医疗废物的危险废物处置设施[7],这些设施可通过调节废物投加比例对所在区域的医疗废物应急处置能力进行补充;同时,短期可调配的48台移动式医疗废物处置设施可提供122 td的应急处置能力[8]. 其他危险废物焚烧、生活垃圾焚烧、水泥窑等处置设施基本不具备医疗废物处置的专用卸料区、上料设备、清洗消毒设备等配套条件,不可直接用于医疗废物协同处置.

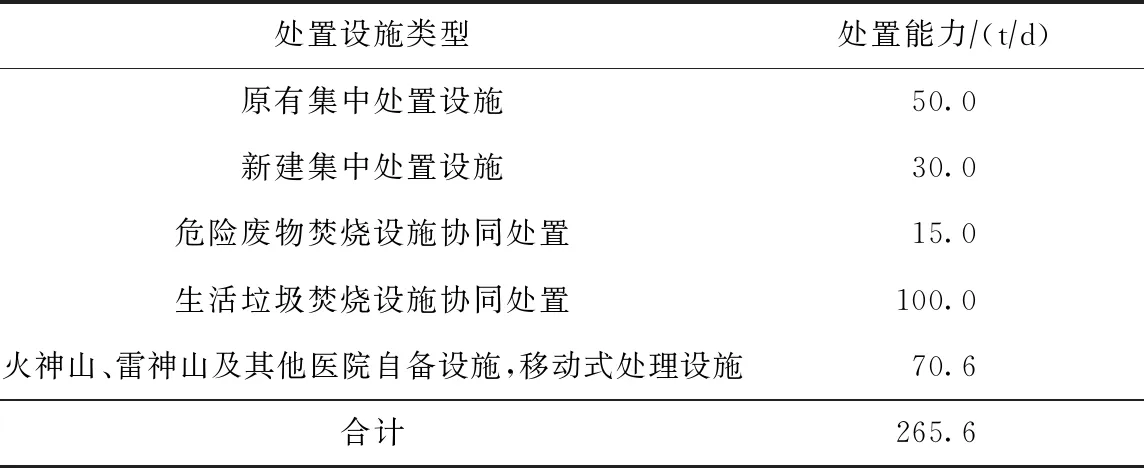

新冠肺炎疫情发生后的2个多月内,全国医疗废物处置能力从疫情前的 4 902.8 td快速增至2020年4月10日的 6 074.0 td,增长率达23.9%,其中湖北省的处置能力从疫情前的180 td增至667.4 td,武汉市的处置能力从疫情前的50 td增至265.6 td[9]. 全国医疗废物应急处置能力已能够匹配处置需求,医疗废物基本实现“日产日清”.

2 疫情期间医疗废物应急处置设施类型

新冠肺炎疫情期间,我国开展了医疗废物应急处置的大规模探索,为建立医疗废物应急处置体系积累了丰富的经验. 以武汉市为例,根据公开信息统计,在新冠肺炎疫情发生后至2020年4月10日这段时期新增的215.6 td处置能力中,仅有30 td来自新建集中处置设施,其他均来自新增应急处置设施[3](见表4),利用其他固体废物处置设施进行协同处置是实现医疗废物应急处置能力快速提升的主要形式[3].

表4 新冠肺炎疫情期间武汉市医疗废物处置能力的构成

2.1 医疗废物集中处置设施

利用集中处置设施进行医疗废物应急处置是响应最快且风险最低的方式[10],通过延长设施运行时间或启用备用生产线、备用设施等形式可快速实现医疗废物应急处置能力供给,同时,邻近城市的集中处置设施可互为应急能力补充. 以美国为例,普遍应用的高温蒸汽处理设施通常按照日单班8 h的计算处理能力,应急情况下可快速实现原有处置能力2倍左右的应急能力,即使面临更为严峻的新冠肺炎疫情,纽约等城市的医疗废物处置系统仍然井然有序[11]. 新冠肺炎疫情期间,我国各地充分挖掘集中处置设施的处置能力,多个城市通过增加收运频次、延长设施运行时间的方式来提高医疗废物应急处置能力,亦有部分应急处置能力不足的城市将医疗废物送至邻近城市的集中处置设施进行处置.

2.2 危险废物焚烧协同处置设施

利用危险废物焚烧设施协同处置医疗废物在国内外已有多年实践,由于危险废物焚烧设施运行管理要求与医疗废物焚烧设施有一定相似之处,适宜作为医疗废物协同处置的优先备选设施[12]. 新冠肺炎疫情期间,武汉北湖云峰环保科技有限公司、惠州东江威立雅环境服务有限公司、南充嘉源环保科技有限责任公司、中节能清洁技术发展有限公司等危险废物处置设施均紧急配置了医疗废物应急处置能力[13],在一定程度上缓解了医疗废物应急处置压力.

2.3 生活垃圾焚烧协同处置设施

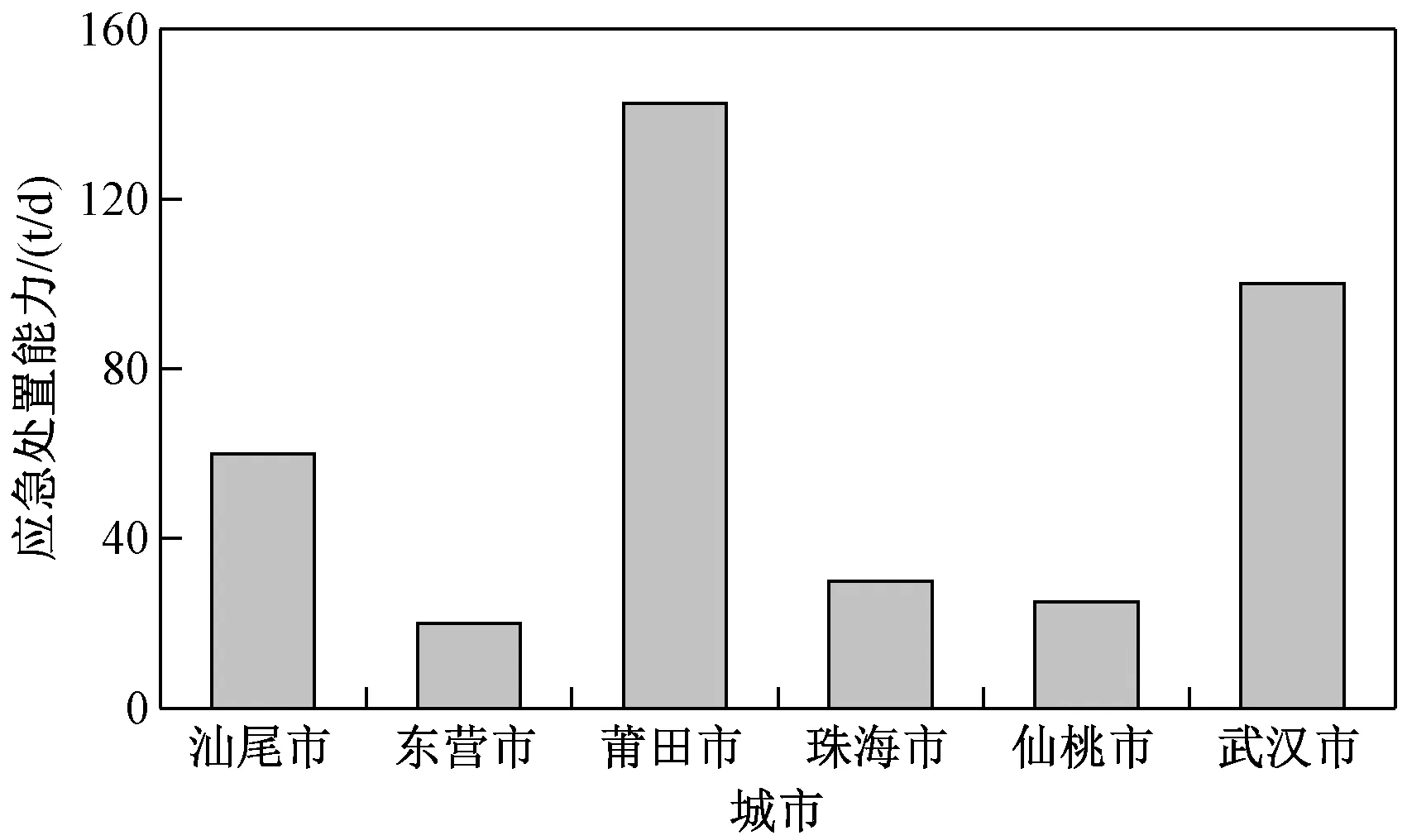

《巴塞尔公约生物医疗和卫生保健废物环境无害化管理技术准则》指出,感染性废物消毒处理后,可按照与生活垃圾处理相同的方法进行处置. 新冠肺炎疫情之前,机械炉排式垃圾焚烧炉用于处置感染性医疗废物的方法已在挪威、日本等国家以及我国上海市开展了应用实践[12],相关经验表明医疗废物掺烧比不宜超过生活垃圾的5%. 2013年,上海市发布DB 31768—2013《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》,规定了应急情况下生活垃圾焚烧设施协同处置医疗废物的入炉要求,2014年初,上海市完成了医疗废物卸料场所、医疗废物进料装置等配套设施建设,2014—2019年应急处置医疗废物累计3.88×104t. 新冠肺炎疫情期间,汕尾、东营、莆田、珠海、仙桃五地自2020年1月底2月初开始采用生活垃圾焚烧设施处置医疗废物[14](见图2),2月中旬,武汉市动态开放两座炉排式垃圾焚烧设施用于医疗废物协同处置,提供了颇具规模的医疗废物处置能力[15].

图2 2020年1—2月我国部分城市生活垃圾焚烧设施医疗废物应急处置能力

2.4 水泥窑协同处置设施

2014年,WHO发布的修订版《医疗废物无害化管理手册》(Safe Management of Wastes from Health-Care Activities)指出,医疗废物的应急处置在保证安全转运的情况下可利用高温工业窑炉进行焚烧处置[16]. 医疗废物具有高热值、高含氯量的特点[17],投加比例不当将对水泥生产的稳定运行造成不利影响,新冠肺炎疫情之前,国内外鲜有水泥窑等工业窑炉协同处置医疗废物的探索. 新冠肺炎疫情期间,华新水泥集团、海螺集团和北京金隅集团的多家水泥企业初次尝试水泥窑协同处置医疗废物,截至2月24日共处置143.7 t医疗废物[18].

2.5 移动式医疗废物处置设施

在针对新冠肺炎疫情的相关个人及公共卫生防护以及医疗废物管理指导文件(《Water, Sanitation, Hygiene and Waste Management for the COVID-19 Virus》)中,WHO提出在确保安全收集分类的前提下,推荐对涉疫情医疗废物进行就地(on-site)处置[19]. 移动式医疗废物处置设施单台处理规模一般不大于2 td,主要采用高温蒸汽处理技术,较为适宜小规模就地处理,在德国、法国等欧洲国家均有多年应用[10,20],也曾在我国雅安地震灾区的医疗废物应急处理中发挥了重要作用[21]. 新冠肺炎疫情发生后,生态环境部紧急调配了46台移动设备送往武汉应急处理医疗废物,对黄陂区、江夏区和新洲区等多家新冠肺炎确诊患者集中收治定点医院产生的医疗废物进行就地处理[22],有效缓解了医疗废物的运输和处置压力.

2.6 医疗机构自备处置设施

利用医疗机构自备处置设施对医疗废物进行就地处置曾在欧美国家较为常见[23]. 在《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》等国际公约履约外部压力和环境质量改善内部压力共同作用下,2000年以来各国和地区纷纷出台了更为严格的焚烧设施大气污染物排放标准[24-27],原有的小型焚烧设施基本被非焚烧设施取代,新建设施也主要采用无有毒有害物质排放的非焚烧技术[25,27]. 而我国由于采取医疗废物集中处置模式,“非典”疫情发生后的10多年来基本未新建此类设施,仅保留了极少数的原有设施. 新冠肺炎疫情期间,武汉新建的火神山、雷神山医院建设过程同步配置了共计24 td的医疗废物焚烧设施,其他定点医院配置了10.9 td医疗废物处置能力[28],确保了部分涉疫情医疗废物的安全处置.

3 存在的突出问题

3.1 医疗废物应急处置缺乏顶层设计

目前国家层面均未将突发公共卫生事件涉及的医疗废物应急处置纳入环境应急制度设计,疫情期间医疗废物的应急处置主要通过临时发文的方式进行指导. 2014年国务院办公厅印发的《国家突发环境事件应急预案》规定了突发环境事件的应急操作流程,然而未见针对医疗废物应急处置的相关描述,相关条款也不适用于医疗废物的应急处置. 现行《医疗废物管理条例》等医疗废物法规亦未明确医疗废物环境应急管理及处置的相关要求. 生态环境部发布的《“十三五”生态环境保护规划》《危险废物“三个能力”建设》等文件中对建立医疗废物协同与应急处置机制的要求也较为笼统,缺乏可操作性.

3.2 医疗废物应急处置能力严重不足

相当一部分特大、超大城市仅有1座医疗废物集中处置设施,常规状态已是满负荷或超负荷运行,并且危险废物焚烧、生活垃圾焚烧、水泥窑等协同处置设施基本不具备直接开展应急处置的配套条件,集中处置设施的应急能力储备和可直接调配的应急处置能力均不乐观,直接导致新冠肺炎疫情期间武汉等地的医疗废物处置能力一度严重不足[22]. 较之应急状态下的处置能力,医疗废物运输能力的短缺更为突出,部分地区处置能力尚能满足需求,但却无足够的车辆和人员对医疗废物进行及时收集,临时改造的转运车辆大多不能满足技术要求. 此外,医疗废物收集袋、转运桶等存在较大缺口,防护用品、消杀用品也非常匮乏,导致疫情医疗废物的及时、安全处置面临诸多难题.

3.3 医疗废物应急处置技术力量短缺

疫情期间,一方面医疗废物组成成分、感染特性等发生较大变化[3],医疗废物集中处置设施需要及时在预处理、处理等环节做出技术参数调整;另一方面,医疗废物的应急处置与常态处置的技术要求差异较大,相应的专家团队、专业化运营团队等技术力量支撑尤为重要. 新冠肺炎疫情期间大量新增的临时性、突击性处置能力的技术储备极为缺乏,二次污染控制及次生环境风险防范更是底气不足. 由于涉疫情医疗废物包含大量被感染者产生的生活垃圾,部分集中焚烧设施在疫情初期难以正常运行;大多危险废物焚烧设施和生活垃圾焚烧设施疫情期间紧急改造后用于协同处置,贮存、投加环节存在一定风险;火神山和雷神山医院紧急配套建设的焚烧设施总体污染控制水平不高;水泥窑用于医疗废物协同处置的废物投加比例、投加方式等相关经验基本空白.

3.4 应急处置监管能力亟待强化

我国医疗废物全过程监管体系尚不完善,远程监控、实时定位、电子转移联单等现代科技手段在医疗废物监管中的应用尚处于起步阶段. 疫情期间,除常规监管任务外,还会新增大量的医疗机构废水监测、医疗废物焚烧废气监测、医疗废水处理污泥监管、水源地水质安全监控等应急任务,同时,医疗废物的大量临时性、分散性应急处置也给环境监管、执法带来较大压力. 环境监管能力不足的状况在新冠肺炎疫情中进一步凸显,人员配置及监管手段均有待进一步加强.

4 医疗废物应急处置体系构建相关建议

4.1 构建医疗废物应急处置管理体系

衔接突发公共卫生事件应急管理体系,在国家层面开展不同事件等级下医疗废物环境风险评估,明确相应医疗废物应急预案制定主体及内容. 落实《固体废物污染环境防治法》要求,将医疗废物应急管理相关内容纳入政府责任清单,明确国家、省级、地市各级政府以及卫生健康、生态环境、环境卫生、交通运输等主管部门责任. 加快完善医疗废物法规标准体系,《医疗废物管理条例》修订版本增加医疗废物应急处置的相关要求,正在制定和修订的医疗废物相关标准对突发疫情状况下的医疗废物集中处置设施的运行参数、污染物排放指标等提出针对性要求,并且确保相关要求的衔接统一. 推动长三角、粤港澳大湾区、京津冀等城市群建立突发疫情医疗废物区域联防联治机制.

4.2 提升医疗废物应急处置能力储备

在集中处置设施方面,可由生态环境部门联合相关部门出台医疗废物处置设施建设规划,统筹考虑应急处置能力的储备,提出技术路线、能力配置等方面的原则性要求[29]:每个地级以上城市医疗废物集中处置设施的设计规模应至少保留20%的裕量,特大、超大城市的集中处置设施宜采用自动化程度较高的生产线;针对农村及偏远地区医疗废物采取的“小箱进大箱”逐级收集后集中处置、自行建设处置设施、配置移动式处置设施等医疗废物处置模式[30],相应提出应急处置能力储备要求;各地可根据实际需求在突发公共卫生事件集中救治定点医院等医院内部设置小型医疗废物处理设施或移动式处置设施,作为应急状态下的能力补充. 在应急处置设施方面,可以地级市为单位建立医疗废物应急处置资源清单,列入清单的协同应急处置设施应设置专用卸料区,并配置专用上料设备、清洗消毒设备等. 医疗废物处置设施应与后续处置设施及应急处置设施协同布局,发挥最大效用[31-32].

4.3 推行安全经济应急处置技术路线

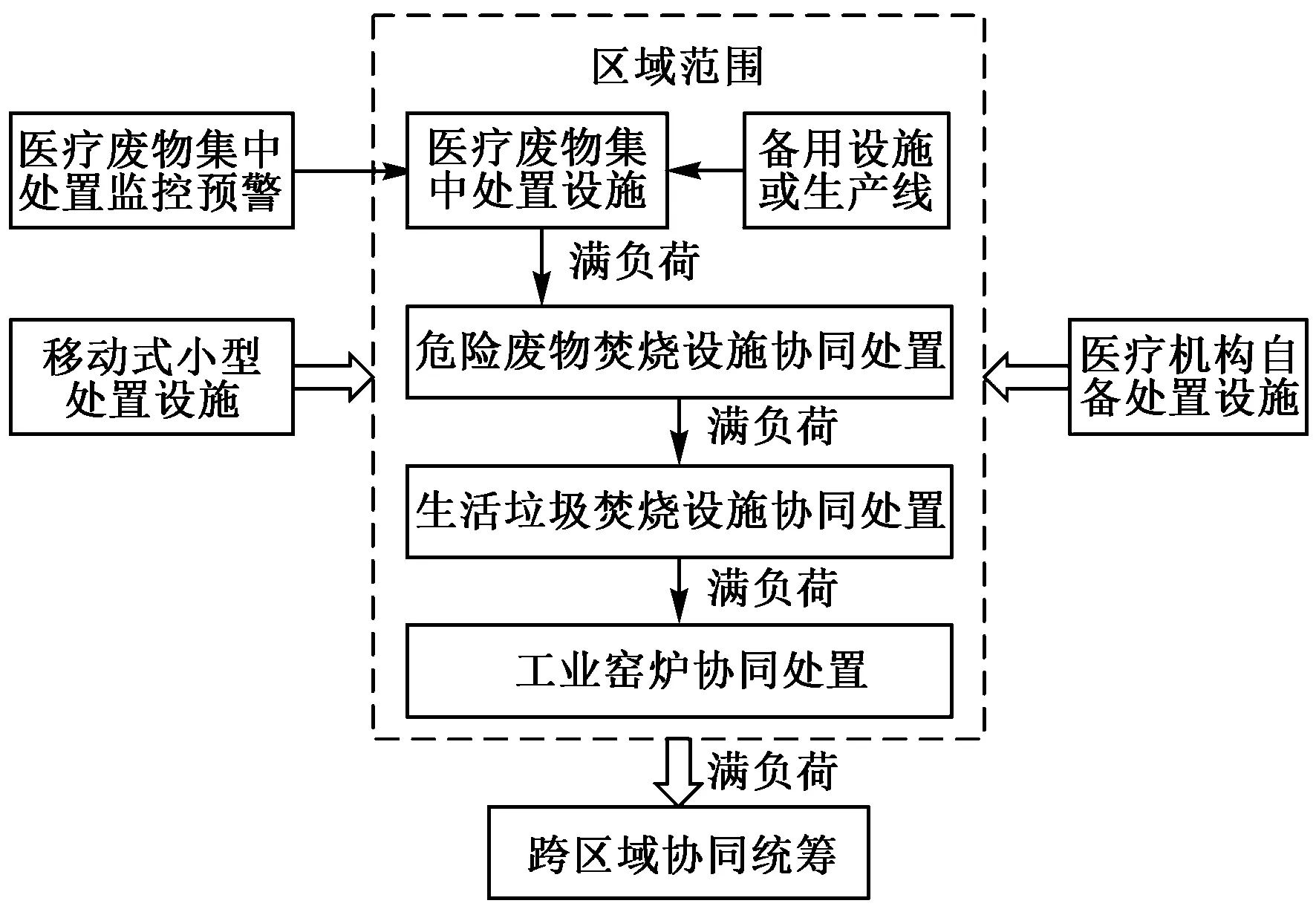

图3 医疗废物应急处置技术路线

突发疫情期间医疗废物应急处置技术路线见图3. 医疗废物集中处置设施满负荷运行后可启用备用生产线或备用设施,并可同步启用移动式医疗废物处置设施或医院自备处置设施对涉疫情废物进行就地消毒,再进行后续处置. 在医疗废物集中处置能力不足的情况下,集中处置设施应优先保障涉疫情医疗废物的处置. 应急处置医疗废物应尽可能采用市域内及周边区域的设施,优先考虑区域内工艺相近的危险废物焚烧设施,其次采用生活垃圾焚烧设施(炉排型),若仍不能满足需求则可启用水泥窑等工业窑炉设施进行协同应急处置. 生态环境部应尽快组织开展新冠肺炎疫情期间医疗废物应急处置技术的全面评估及快速响应技术的征集遴选,为后续医疗废物应急处置体系的构建提供适用技术、设备方面的参考[10].

4.4 完善医疗废物应急处置配套措施

建立应对疫情或者灾情的医疗废物应急处置能力及物资储备体系,将其纳入地方应急保障体系统筹规划与建设. 组建由医疗废物处置行业龙头企业、区域危险废物集中处置设施等组成的区域医疗废物应急处置队伍,以及由环境管理专家、处置技术专家、处置设施运营专家等组成的专家队伍. 依托国家、省级、市级固体废物管理信息系统,加快推进医疗废物信息监管平台建设,覆盖医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位及医疗废物应急处置单位,实现信息互通共享,充分利用物联网、大数据、云计算等现代化手段,建立集中处置设施处置负荷预警机制,指导突发疫情情况下的应急响应调度[33].

5 结论与建议

a) 新冠肺炎疫情推动我国医疗废物管理体系加速完善,疫情期间审议通过的《固体废物污染环境防治法》以及国家、省级层面出台的一系列医疗废物应急管理及技术文件,为医疗废物应急处置体系建立打下了坚实基础.

b) 新冠肺炎疫情初期我国医疗废物应急处置处于“用而无备”的局面,疫情期间医疗废物的应急处置主要依赖临时性设施,虽然实现了安全处置,但距规范处置仍然存在一定差距.

c) 医疗废物的应急处置应主要依托集中处置设施,应急状态的协同处置依次考虑危险废物焚烧设施、生活垃圾焚烧设施、水泥窑设施,移动式医疗废物处置设施和医疗机构自备处置设施可用于小规模就地处置.

d) 新冠肺炎疫情期间国家和各地出台的相关文件对医疗废物应急处置体系的构建提出了要求,应从制度设计、能力建设、技术路线等方面入手,提升医疗废物应急响应和处置能力.