历史传染病疫情的环境与气候特征初探及对新冠肺炎疫情的思考

2020-08-01梁丁元张浩文范文宏吴丰昌

王 颖, 梁丁元, 李 垚, 张浩文, 范文宏, 吴丰昌

1.北京航空航天大学空间与环境学院, 北京 100191

2.北京航空航天大学大数据精准医疗高精尖创新中心, 北京 100191

3.中国环境科学研究院, 环境基准与风险评估国家重点实验室, 北京 100012

2020年3月30日东京奥组委与国际奥委会正式宣布因新型冠状病毒肺炎(COVID-19,简称“新冠肺炎”)疫情,2020年东京奥运会延期至2021年7月23日开幕,东京残奥会延期至2021年8月24日开幕. 截至2020年5月20日,全球共215个国家暴发了新冠肺炎疫情,除中国外,其他国家累计确诊超过489.5×104人,累计死亡超过32.4×104人. 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯认为,目前这场新冠肺炎疫情可能是二战以来世界面临的最大挑战. 除新冠肺炎疫情外,近年来发生的全球性传染病,如严重急性呼吸综合征(SARS)、高致病性禽流感(H5N1、H7N9)、甲型流感(H1N1)、中东呼吸系统综合征(MERS)、埃博拉病毒疫情和寨卡病毒疫情等,存在传播速度快、传播范围广、致死率高等特点,对人类社会安全造成严重危害,同时也考验着世界各国公共卫生系统应对大型突发性传染病的防控能力. 2003年全世界死亡 5 700×104人,其中超过 14 是感染传染病死亡,而在传染病导致的死亡中,呼吸道疾病的死亡人数居首(400×104人),第二位是艾滋病[1]. 为了更好地预防和控制传染病的暴发和传播,对历史传染病追踪溯源的系统研究迫在眉睫.

环境与气候变化会对生态系统产生重要影响,其中对传染病的发生、传播和变化的影响是其产生的最重要的健康效应之一[2]. 目前普遍认为,传染病主要包括3种要素,即病原体、宿主和传播途径[3],因此气候或天气条件的变化可能通过影响病原体、病媒、宿主及其存在环境而影响传染病[3]. 气候条件限制了传染病的地理和季节性分布,而环境和气象因子则可能影响了疾病暴发的时间和强度[2]. 据统计,历史上发生的多起大型呼吸道传染病都具有明显的季节性特征,学者们通过试验或模型证明了气温高低或气象要素突变是诱发流感等呼吸道传染病的关键因子,这说明特定的气象条件对呼吸道疾病有一定的诱发作用. 例如,在对新加坡实验室病毒分离株的回顾性调查中,Chew等[4]发现B型流感分离株与每日降雨量呈正相关;RAO等[5]对印度1978—1990年的流感监测的季节性分析发现,降雨量与流感监测呈显著正相关;LIU等[6]通过对北半球中纬度人口密集地区2017—2018年全球冬季流感的研究发现,前期秋季快速的天气变化与大规模流感暴发有密切关系. 因此,研究历史传染病暴发的环境与气候背景,分析气候环境要素、全球极端天气等对病毒及其宿主的影响,对了解和防控传染病疫情的暴发与传播具有极其重要的意义,也对新冠肺炎疫情的防控具有借鉴意义.

该文拟筛选历史上影响比较大的传染病疫情,通过分析气候环境要素、全球极端天气等对其病毒及宿主的影响,总结历史传染病暴发的环境与气候特征,探讨其对新冠肺炎疫情的启示,以期为新冠肺炎疫情的防控和未来传染病疫情的预测及阻断提供参考和借鉴.

1 历史传染病的环境与气候特征分析

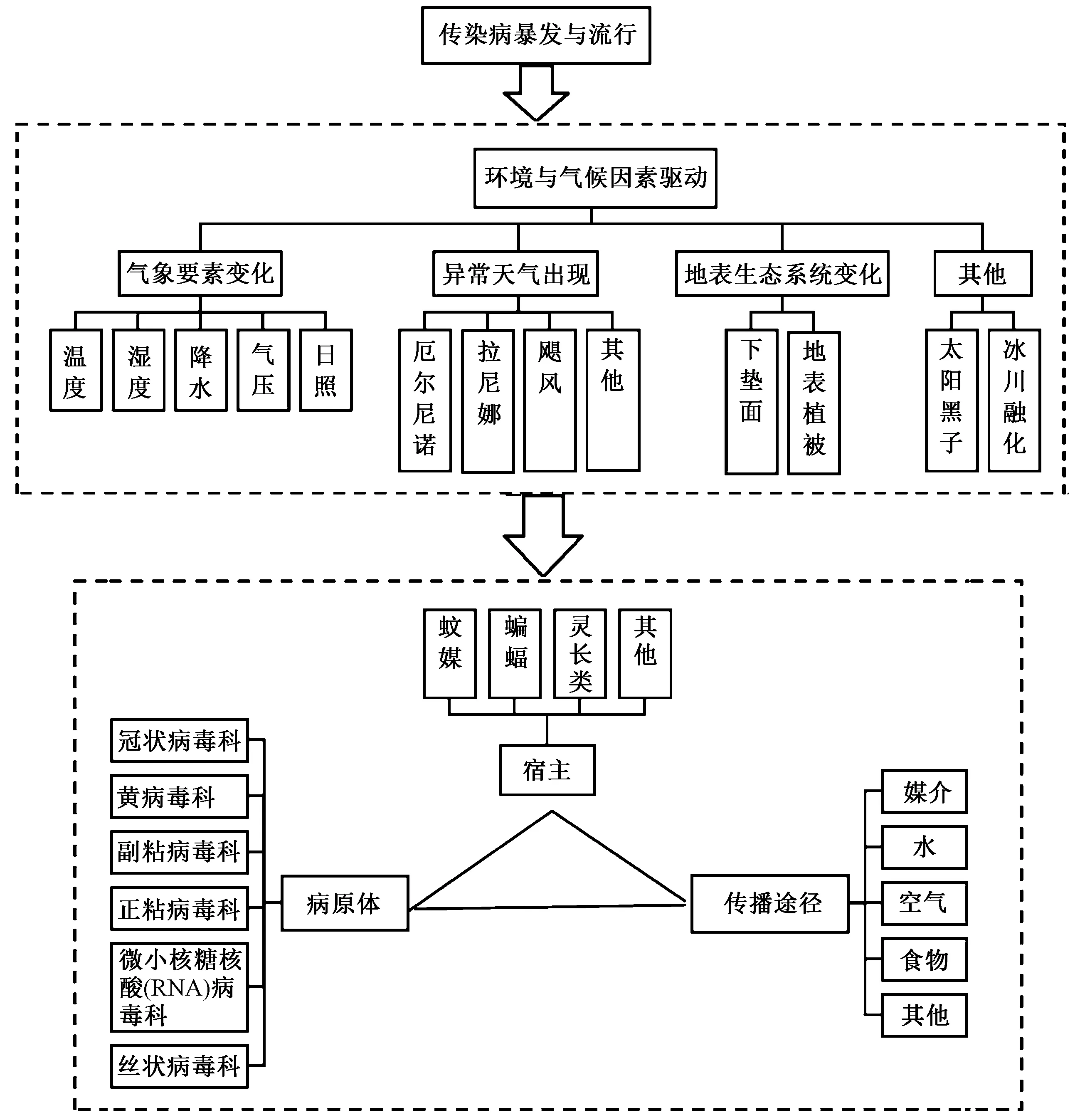

2019年《全球风险报告》对全球风险形势进行了全面调查,按照全球风险发生的可能性和发生后产生的巨大影响排序发现,在“可能性”排名中环境风险在前五位中占了3个,在“发生后产生的巨大影响”排名中环境风险在前五位中占了4个[7],那么其中如生物多样性丧失和极端天气等环境风险发生后将引发全球威胁,也对传染病暴发和传播的可能性及其影响有正向的相关作用. 近年来全球气候变化形势加剧,如气温升高和降雨模式改变,各种传染病特别是虫媒和水源性传染病的传播会受到很大影响. 研究[8]表明,气候变暖、异常天气的出现,对传染病的发病和死亡的影响不容忽视. 因此总结来看,传染病暴发与传播的生态环境因素驱动力主要包括气象变化、异常天气、地表生态系统变化以及包括太阳黑子、冰川融化等在内的其他因素. 这些生态环境因素不同程度地影响了传染病的3种要素(即病原体、宿主和传播途径),从而影响了传染病的暴发与流行(见图1).

1.1 传染病疫情暴发的气候带分布特征

2005年WHO确定了流感、疟疾、登革热等9种传染病为公共卫生领域的气候敏感性疾病,并且初步提出了集脆弱性评价、早期预警与检测、控制响应和流行后评估为一体的气候敏感性疾病早期预警系统框架[9]. 笔者统计了历史上多起大型传染病疫情的情况,其中包括WHO根据2007年正式生效的新版《国际卫生条例》先后宣布的5起国际公共卫生紧急事件(除新冠肺炎疫情外),发现引起大型传染病疫情的主要病毒科包括冠状病毒科、正粘病毒科、副粘病毒科和黄病毒科等,暴发地点遍布全球(见表1).

表1 历史上主要病毒科传染病疫情的主要发生地气候

综合来看,历史上冠状病毒科以人际传播为主要传播方式的SARS、MERS冠状病毒疫情在亚热带季风气候地区先暴发(2003年SARS在中国广东省,2015年MERS在韩国),MERS发生在中东(沙特、阿联酋等10国)时,由于气候干旱,水源缺乏,人口密度较低,则多表现为相对独立的动物接触性感染. 1957年、1968年亚洲流感和多起人类感染甲型H5N1、H7N9禽流感病毒也先暴发自亚热带季风气候地区,之后全球其他地区也有暴发. 黄病毒科病毒属于蚊媒病毒病,包括黄热病毒、登革热病毒、寨卡病毒等. 黄热病、登革热和寨卡病毒曾多次暴发,主要流行于南美洲、中美洲和非洲等热带地区,亚洲的热带国家也有分布,受降雨量、温度和无序快速城市化的影响,各地面临的风险程度存有差异. Olival等[10]的研究也发现,不同宿主的病毒疫情暴发的地理模式并不相同,但他们的研究主要讨论宿主在各大洲的分布与人畜共患病毒暴发的关系,没有再结合气候分布的因素进行讨论.

图1 环境与气候因素对传染病暴发与流行的影响

1.2 传染病疫情暴发与流行的季节特征

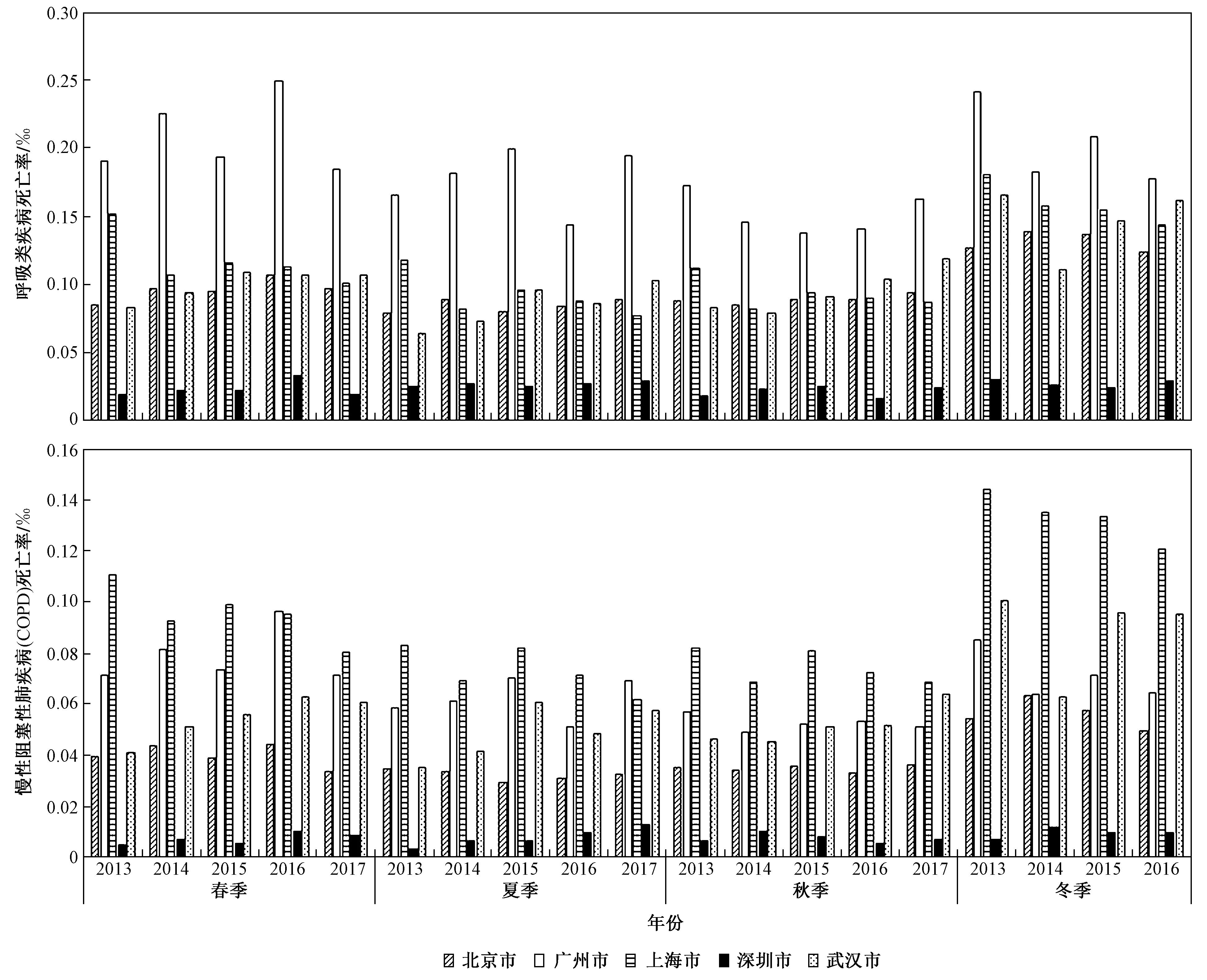

不同传染病病毒的暴发与流行存在不同的季节性特征. 据统计,黄病毒科病毒由于依赖蚊媒传播,传染病发病大多集中在蚊子繁殖最旺盛的高温多雨的夏秋季节,而流感病毒和冠状病毒科病毒的暴发与流行多在冬春季的较低温度下发生,例如,SARS病毒在低温低湿环境中的稳定性较好,但在较高的温度和相对湿度(如38 ℃,相对湿度>95%)下,病毒活力会迅速丧失[11]. 基于全国疾病监测系统-死因监测数据库,笔者统计了2013—2017年北京市、上海市、广州市、深圳市和武汉市各季节呼吸类疾病的死亡率(‰)和慢性阻塞性肺疾病(COPD)的死亡率(‰)(见图2),发现冬季是呼吸类疾病死亡率的高峰,这可能是因为较低温度可能会增加人群易感性. 另外,广州市呼吸类疾病的死亡率远大于上海市、武汉市、北京市,这可能是因为广州市常年平均温度为22.5 ℃[12],进入秋冬季后体感温度变幅较大,导致人群抵抗力下降,增加易感性.

图2 2013—2017年北京市、上海市、广州市、深圳市和武汉市各季节呼吸类疾病和慢性阻塞性肺疾病(COPD)的死亡率

1.3 全球变化与极端天气的影响

近几十年来,大量的证据证明地球正在变暖,导致冰融化和热膨胀,使得海平面升高;同时,气候变化还引起春季时间提前、动植物向高海拔和高纬度迁移、沿海栖息地和淡水资源盐化以及生态系统中藻类和浮游动物范围的扩大,直接破坏生态系统的极端天气事件(热浪、干旱、洪水、少雪)越来越频繁[13]. 全球变暖导致生活在低纬度地区的病媒生物可能将其栖息地迁移到中纬度或高纬度,引起传染病疫情的地理扩增. 例如,作为媒介的钉螺在血吸虫病的传播中起着至关重要的作用,由于冬季气温的不断升高,湖北钉螺的活动范围逐渐扩大,分布愈加广泛,致使血吸虫病在中国北方地区传播开来[14]. 而疟疾在尼泊尔传播时曾局限于特莱(Terai)的森林和附近地区,但喜马拉雅山的升温速率(0.06 ℃a)远高于全球平均水平,使得尼泊尔的疟疾传播从原低地山区扩展到覆盖约65个地区的山区[15-16]. 周晓农等[17]研究也发现,随着全球气候变暖,中国血吸虫病的流行区分布范围将逐渐扩大,并在原分布区域向北扩散形成敏感区域. 美国疾病控制和预防中心的统计[18]显示,2004—2018年美国境内一共发现了9种由虫媒传播的新型病原体,可能恰是由于平均气温升高、冬天变短等气候变化的原因,导致蚊虫传播疾病数量增加和携带病原体的蚊子、蜱虫等生物种群数量增加,从而增加了感染疾病种类和感染人数. 因此可见,全球气候变化对传染病疫情的暴发具有重要影响. 极端天气事件同样会通过影响病媒生物、病原体和病毒传播途径导致疾病的大规模传播. 学者们对极端降水事件与疟疾、流感、水传播疾病等暴发的关联开展了广泛研究[19-20],但目前尚未得到一般性规律. 1940以来,全球共发现超过300种感染性疾病. 随着全球气候异常变化程度的加剧、极端天气气候事件的增加,新病毒(细菌)的发现确实呈增加趋势[21]. 自20世纪70年代以来,全球共出现新发传染病40多种,并以约每年新发1种的态势发展[22]. 研究[23]表明,1997—1998年厄尔尼诺现象导致的强降雨和干旱地区与新发传染病暴发的密集区高度重合,说明了厄尔尼诺年导致的洪水泛滥和极端干旱均会导致流行病激增. 而且有研究[24]发现,主要暴发在澳大利亚东海岸的亨德拉病毒,当长期的干旱气候突然转为雨季,使得桉树等植物不再开花繁殖后,食果蝙蝠由于失去食物供应会飞向牲畜和人类聚集的地区觅食,并通过排便释放病毒. 对照亨德拉病毒,2018—2019年恰逢的厄尔尼诺年,2019年9月起长达6个月的澳大利亚丛林大火等极端天气事件势必会影响部分病毒可能的自然宿主及中间宿主的食物供给,食物短缺可能会使携带病毒的动物聚集在稀缺资源周围或转向牲畜和人类聚集的地区觅食,增加病毒基因重组、“物种换乘”的机会或进入人类聚集区的可能性. 因此,加强研究不断变化的生态环境因素对可能的自然宿主及中间宿主的行为规律,对预测和阻断未来传染病疫情的暴发具有实际意义.

1.4 其他环境风险的影响

随着城市化进程的加快、人口和经济的快速发展以及对自然环境的无节制开发利用,人类不断挤占其他生物的生态资源,剧烈的人类活动打破了生态系统平衡,造成众多环境风险,迫使病毒宿主栖息地迁移,增加病毒变异概率和传染病暴发风险. 如蝙蝠等高危病毒宿主栖息地被迫迁移至人为形成的如矿山、墓穴、建筑物和桥梁等地方,使得它们与人类、伴侣动物和家畜的接触机会更加频繁,由此增加了蝙蝠中的病原体跨物种传播给人和家畜的可能性. 人类侵占蝙蝠和森林的栖息地被认为是埃博拉病毒传播重要的中介因素[25],尼帕病毒疫情就是因为马来西亚尼帕村附近的一个养猪场距离蝙蝠栖息地过近,蝙蝠携带的病毒感染了猪(中间宿主)而暴发的高致死性传染病(死亡率高达70%)[26].

同时,栖息地迁移后不同病毒宿主的聚集也大大增加了病毒的变异概率和传染病新发风险. 研究[27]认为,降水量低和食物短缺可能会使动物聚集在稀缺资源周围,增加蝙蝠之间的接触和亨德拉病毒传播. 研究[28]发现,2013年3月我国暴发的人感染甲型H7N9禽流感疫情,病死率高达39%,其HA基因可能来源于浙江鸭子所携带的禽流感H7N3病毒,NA基因可能来自于韩国野鸟的H7N9病毒,而且韩国野鸟携带H7亚型流感病毒的H7基因与新发H7N9病毒的H7基因不同;新发H7N9流感病毒的全部6个内部基因片段则很可能来自于长江三角洲附近的禽流感H9N2病毒,也就是说2013年新发禽流感H7N9可能是由H7N3、H7N9、H9N2三种病毒的宿主聚集导致的病毒“抗原转变(antigenic shift)”而产生. 事实上,野生水禽被认为是甲型流感病毒的保藏宿主和其他宿主中流感的源头,已发现甲型流感的H1~H16与N1~N9的所有亚型以各种不同的组合(超过100种)均被保藏在野生水禽中[29]. 在过去的100年内,流感病毒因重配而产生的“抗原转变”造成了4次全球范围的流感大流行,给人类健康带来严重威胁,而人类活动不断影响和改变野生水禽栖息地和迁徙路线将会增加动物源性流感病毒“重配”感染人类的概率和风险,不排除在将来产生新的大型流感传染病疫情的可能.

2 对新冠肺炎疫情的思考

2.1 对新冠肺炎疫情暴发和流行的思考

冠状病毒科病毒多暴发在较低温度下,近期科学研究发现新型冠状病毒也具有喜低温的特点,如WANG等[30]通过统计全球429个城市和地区的确诊人数与温度数据,提出其在8.72 ℃时传播达到峰值;Sajadi等[31]发现,新冠肺炎疫情暴发与传播的最佳温度在4~11 ℃之间,相对湿度在47%~79%之间. 笔者收集的2019年12月—2020年2月湖北省的气温数据显示,这期间湖北省(特别是武汉市)正处于冬末春初季节,日均温度范围在1~18 ℃之间,12月武汉市的平均温度仅为6 ℃,恰好处于冠状病毒传播的最佳温度区间. 气温偏低、昼夜温差大也会导致人体免疫力下降,易于感染病毒,利于新冠肺炎疫情的暴发与流行.

2.2 对全球新冠肺炎疫情暴发和流行的思考

目前新冠肺炎疫情已经在全球范围内暴发和流行,气候、环境条件及生态因素对新冠肺炎疫情暴发和流行影响的研究主要集中在温度、湿度的影响方面[30-31],但是,除集中在30°N~60°N(即美国东北部、西欧和东亚)外,截至5月20日位于5°N~35°S的巴西已累计报告确诊超过29.3×104例新冠肺炎病例. 随着疫情在热带国家的流行,气候、环境条件及生态因素对新型冠状病毒的影响可能要被重新审视.

另外,新冠肺炎疫情的暴发与流行除受环境气候因素影响外,还受到各地区易感人群不同的生活习惯、各国家或地区政策法规及管控措施等影响. TIAN等[32]根据中国的新冠肺炎疫情数据(包括病例报告、人员流动和公共卫生干预措施)定量评估了武汉市“封城”措施对我国其他地区的疾病扩散和传播的延迟与限制结果,指出正是紧急干预措施的施行避免了全国范围内数十万例病例的发生. 因此,未来进一步对全球疫情传播动力学的影响机制和病毒国际溯源的研究中,除了考虑气候、环境条件及生态因素外,社会、经济、政治因素也是影响疫情暴发与流行的重要原因,需要进行更加科学、系统的综合研究.

3 结论

a) 历史上冠状病毒科(人际传播的)、正粘病毒科传染病多暴发于北半球亚热带季风气候地区及冬春季节,而蚊媒病毒传染病多暴发在热带地区及蚊子繁殖最旺盛的高温多雨的夏秋季节.

b) 剧烈的人类活动打破了生态系统平衡,迫使高危病毒宿主栖息地迁移和不同病毒宿主聚集,增加了病毒变异概率和传染病暴发风险.

c) 全球变暖已导致部分病媒生物的栖息地和种群数量发生重大变化,催生传染病广泛传播,而全球极端天气和生态系统失衡也影响了传染病的暴发.

d) 纵观历史传染病暴发的情况,气候、环境条件及生态因素的变化确实影响着疫情的发生和发展,但量化的内在关系仍不明确. 对于当前的全球新冠肺炎疫情,气候、环境条件及生态因素对新型冠状病毒的影响需要从疾病史、全球变化生态学、遥感或地理信息系统等多方面开展交叉研究. 另外,饥饿、贫穷、人口密集、社会动荡等社会问题以及其他人类生态的各种变化(如城市化、空中旅行、远距离贸易、技术发展、土地利用和对外来野生动物的消费需求不断增加),也都增加了传染性疾病发生和传播的新风险.

e) 为了预测、阻断和防控今后可能发生的传染病疫情,亟需持续开展环境病毒学、动物学、生态流行病学、疾病史、GIS等多学科交叉研究,应用多源数据和跨学科方法深度挖掘气候、环境条件及生态因素对传染病疫情暴发、传播之间的关系,保护人类健康.

致谢:感谢中国环境科学研究院霍守亮研究员及北京航空航天大学空间与环境学院董兆敏副研究员提供的数据支持.