特低渗透油藏产量变化规律及影响因素分析

——以鄂尔多斯盆地定1780长1油藏为例

2020-08-01温佳霖韩迎鸽

张 刚,温佳霖,韩迎鸽,贺 洋,赵 逸.

(延长油田股份有限公司定边釆油厂,陕西榆林 718600)

产量的高低是衡量油田开发水平的重要标志,决定着油田的最终采收率,对影响产量变化因素的分析和研究,为油田的整体开发和全面部署具有十分重要的意义[1-3]。定边东仁沟1780井区为岩性—构造油气藏,主要含油层位为长1油层组,2004年9月投入开发,截至目前,注水井有35口,月注入量为12 837 m3,油井有115口,月产液为20 024.735 m3,日产油为5 086.78 t,注采比为0.78,采出程度为5.90%。由于该区块油藏整体受构造控制,目前产量与含水率既受油层展布影响,又受开发技术政策及制度的影响。为了搞清该区块产量变化规律,为相应注水配套措施提供依据,需要对该区块进行产量规律研究,找出影响产量变化的主控因素。

1 研究区开发现状

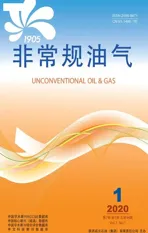

该区油层整体发育于区块东部,区块产能与油层展布存在良好的正相关,即油层越厚,初期产能越高,含水率越低;长1油藏初期及目前油层分布情况与日产油量的关系见表1。

表1 长1油藏单井初期及目前油层分布情况与日产油量的关系Table 1 Classification of initial production and current production of single well in Chang-1 reservoir

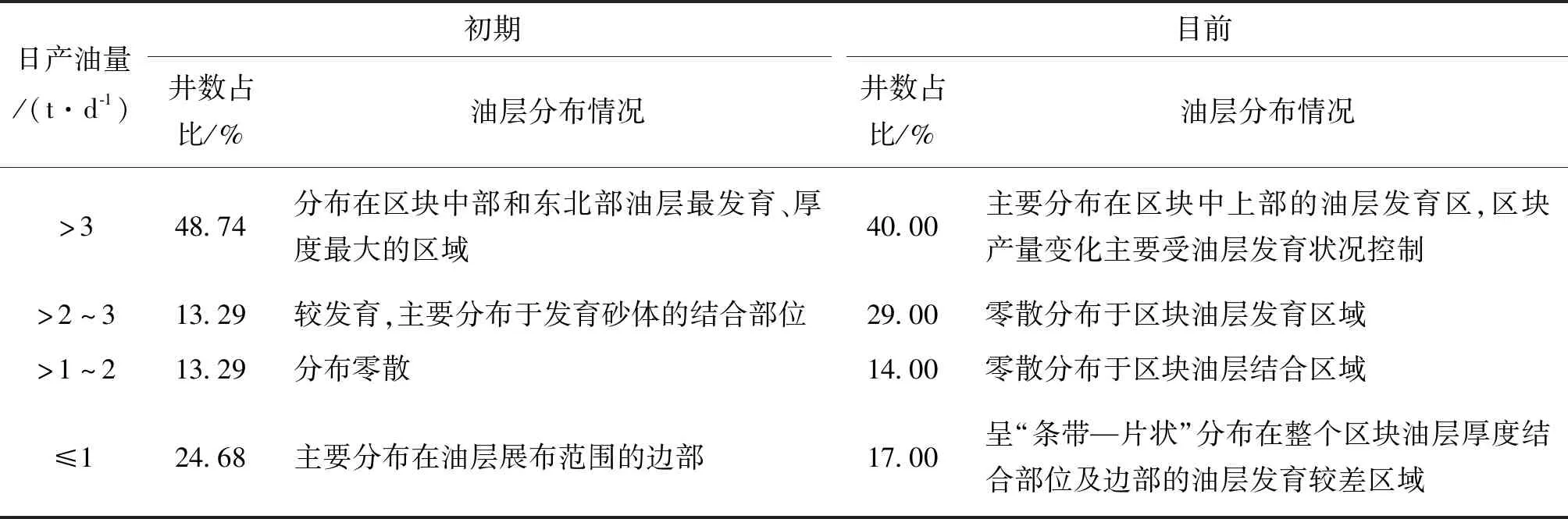

区块目前综合含水率为69%,区块单井含水率的变化受注水工作制度及油层发育状况的双重控制。长1油藏初期及目前油层分布情况与综合含水率的关系见表2。

表2 长1油藏单井初期及目前油层分布情况与综合含水率的关系Table 2 Classification of initial water cut and current water cut of single well in Chang-1 reservoir

定1780井区历年产量综合递减率及含水上升率(图1、图2)变化显示,前期(2005—2007)由于大规模建产及注水规模较小,区块综合递减大,后期随着注水规模逐步扩大,区块综合递减得到控制且一直保持低递减;由于区块一直保持温和注水,含水上升得到有效控制,但供液不足致使单井递减出现增大趋势,后期有必要适当加强注水,保持地层能量,减缓液量递减。

2 产量分类标准研究

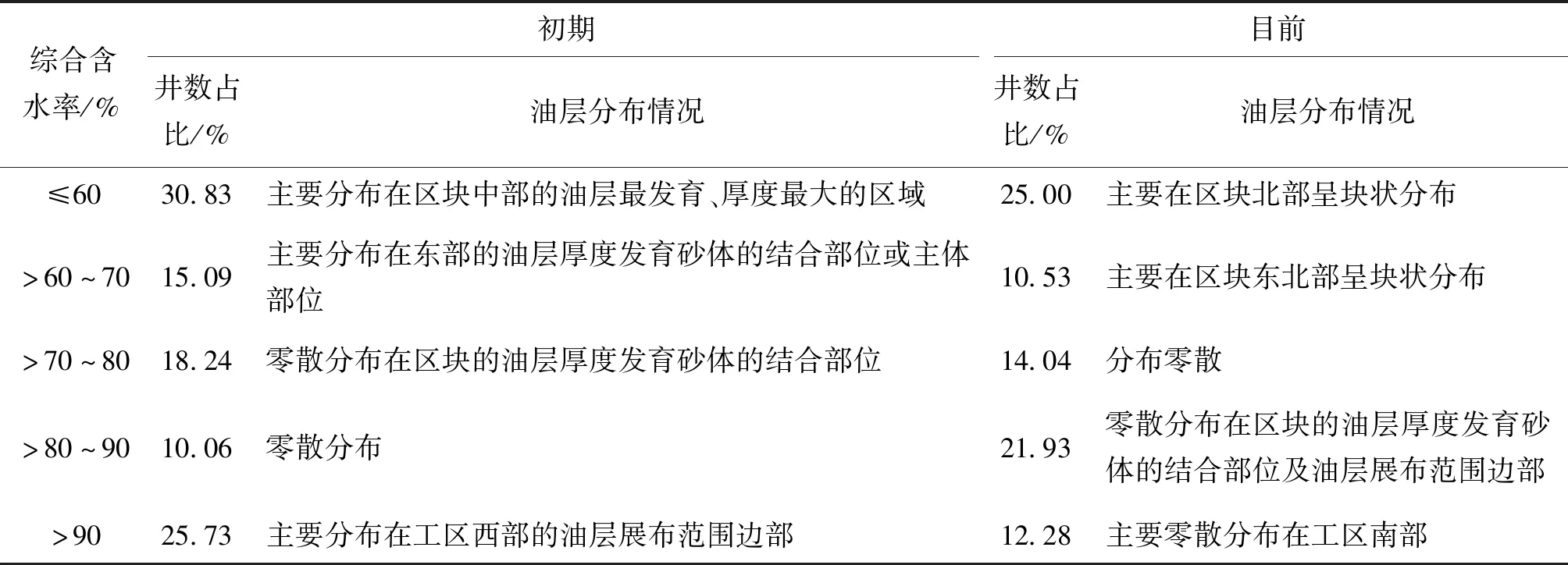

本次影响因素分析是基于动静态两方面开展,以注采井组为单位,建立井组动态与产量变化的相关性,稳产时间以注采井组井网完善时间为起始点,依据井区注采井组产量变化情况,制定产量变化特征分类划分标准,结果见表3。

表3 产量变化特征分类划分标准Table 3 Classification standard of production change characteristics

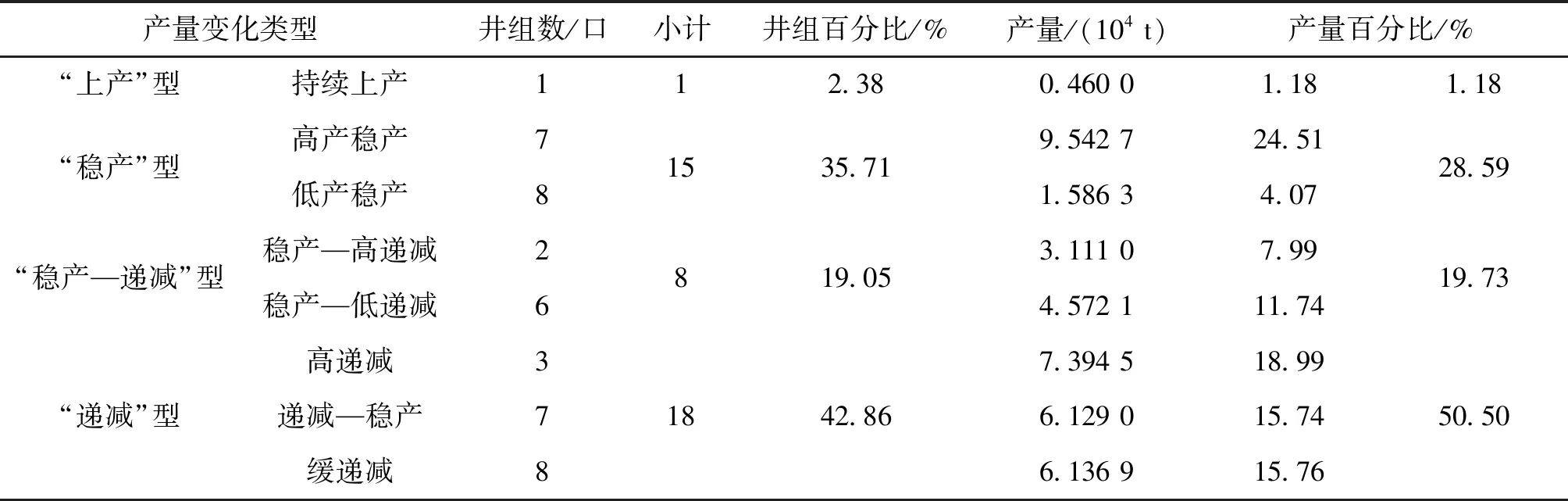

定边东仁沟1780井区长1油藏注采井组产量变化以“递减”型为主,该类型井组数占总井组数的42.86%,累计产量占井区总产量的50.50%(表4)。

表4 井组产量变化分类统计Table 4 Classified statistics of production variation of well group

3 含水率上升规律

水驱油田的主要特征就是含水与采出程度的关系曲线,这一曲线综合反映了地层及油水性质、开发工艺及工艺措施的水平[4-8]。通过对典型井组含油面积及地质储量的确定,结合动态生产数据对各个井组的水驱特征曲线进行分析,得到含水率与采出程度的变化规律,从而对油田开发指标进行预测。通过对定边东仁沟1780井区长1油藏典型井组含水上升规律进行分析,得出含水与采出程度变化主要以近“S”形为主,产油量主要在中—高含水阶段产出,典型井组含水变化规律曲线如图3所示。

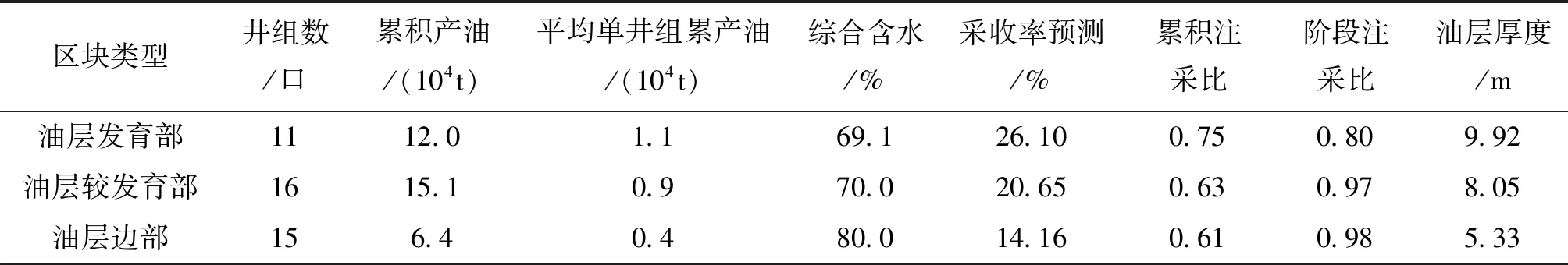

根据储层物性及油层发育状况,将定1780井区划分为油层发育好、油层发育较好、油层边部3个类型,并分别进行含水变化规律研究,得出含水与采出程度变化主要以近“S”形为主(图4),主要计算参数见表5。

表5 不同类型油层发育情况开发指标对比Table 5 Development indexes of different types of reservoirs were compared

该区块含水与采出程度关系曲线为近“S”形特征,当含水为98%时进行拟合段选取,相关系数都接近于1,预测最终采收率为22.58%。根据甲型水驱特征曲线推导出井组动态含水上升率公式,即

lgWp=a+bNp

(1)

(2)

F=2.303b·10(a+bNp)

(3)

lgF=2.303b+a+bNp

(4)

令2.303b+a=c,b=d,可得lgF=c+dNp,即

(5)

(6)

(7)

(8)

因此可得,

=2.303dNfw(1-fw)

(9)

即得甲型水驱特征曲线含水上升率推导公式:

(10)

式中N——水驱地质储量,104t;

F——水油比,无量纲;

fw——含水率,小数;

R——采出程度,小数;

a、b——回归系数。

将井组的动态地质储量和甲型水驱特征曲线直线段回归系数b带入公式,可求得含水上升率图版,通过将实际含水上升率与标准图版的相对偏移幅度来定量表征含水上升状况,评价注水开发效果[9-10](图5)。当实际值大于理论值时,说明油藏含水上升速度过快,注水效果变差,且二者差值越大说明效果越差;当实际值小于理论值时,说明油藏含水上升速度得到控制,注水效果好,且二者差值越小说明效果越好。

含水上升率的变化受多种因素影响,十分复杂,主要影响因素为地质及开发。其中地质因素主要为岩石润湿性、储层性质、原油性质、油藏构造等,开发因素主要为注采井网和注采条件变化等[11-15]。通过对各个井组水驱曲线研究得到不同含水率情况下每采出1.0%地质储量的含水上升率变化规律(图6),可以看出,在地质因素一定的情况下,不同井网不同注采条件对含水上升率的影响明显,含水上升率主要在含水率为60%~80%区间变化,在理论偏差范围之内,说明含水整体控制较好。对于一些含水上升率较大的井组,在注水强度方面更要进行合理配注,同时注重调整注水剖面。

4 产量变化规律主控因素分析

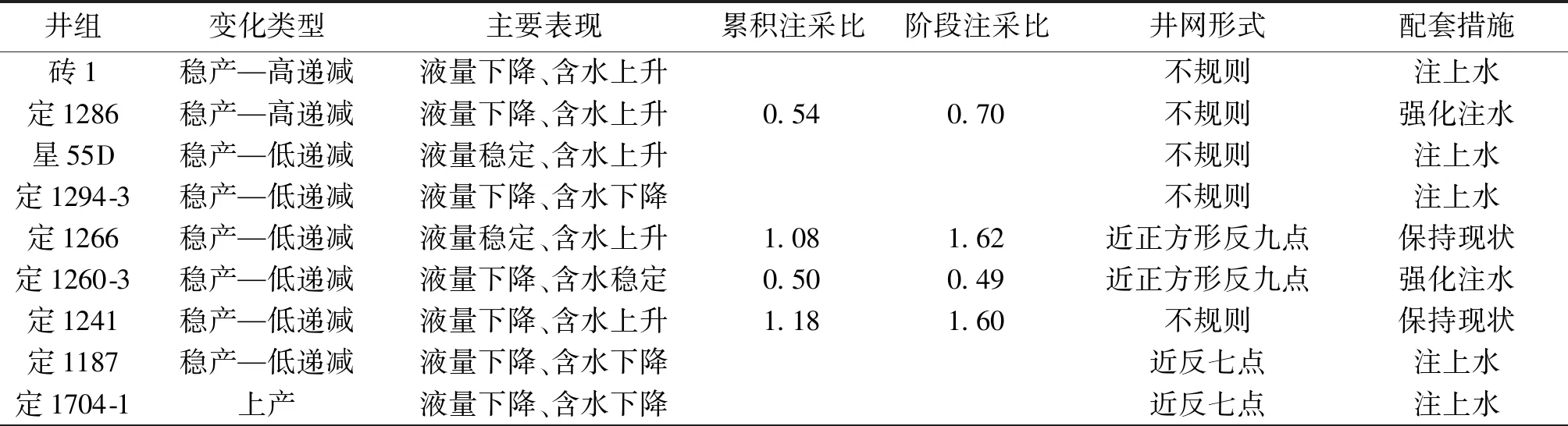

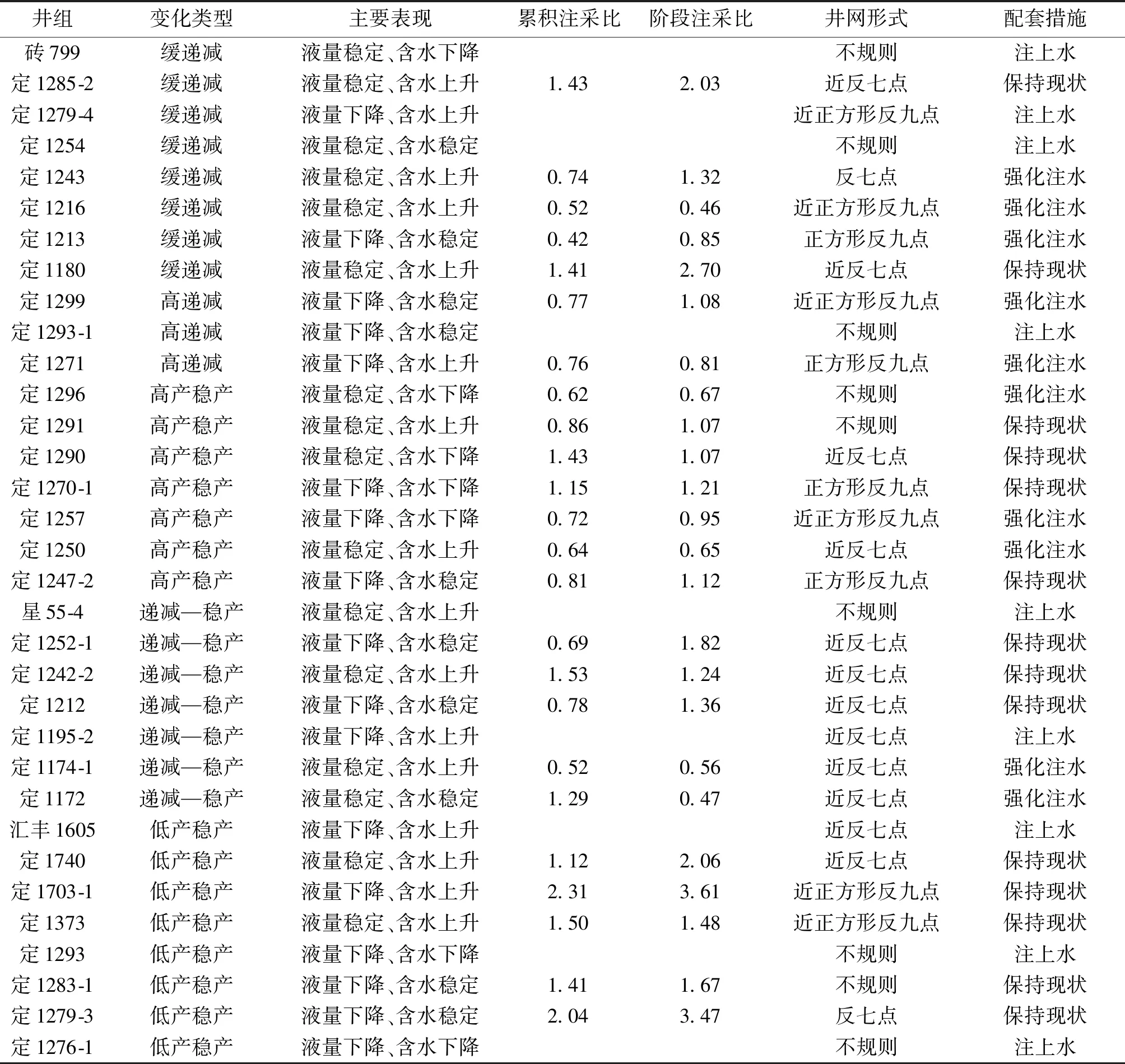

定1780井区产量变化主要有稳产—高递减、稳产—低递减、缓递减、高产稳产、递减稳产及低产稳定等变化类型。为了更好地研究引起产量变化的关键因素,分别从油层厚度、注采井数比(井网形式)、注水状况等3方面进行分析。

4.1 油层厚度因素分析

由于井区注采井网不规则,井组间注采井数比差别大,如果用井组总产量与井组油层厚度等静态数据进行相关性分析,将带来较大误差。为了消除注采井数比的影响,采取平均单井产能与油层厚度、油层发育部位及沉积微相开展相关性分析。研究结果(图7)表明,平均单井产能与油层厚度呈现正相关态势,即从油层边部到油层结合(较发育)部、从油层结合(较发育)部到油层发育部,随着厚度增加,平均单井产能增加,在同属分流河道沉积微相的情况下,油层厚度与平均单井累产油呈正相关趋势(图8)。因此,定1780井区井组产能的主控因素之一是油层厚度发育状况。

4.2 注采井数比(井网形式)影响因素研究

由于定1780井区各井组间井网形式及井网完善程度不同,为了更好地分析各井组产量动态变化原因,采用井组平均单井组月产量、累产油与注采井数比、井网形式开展相关性分析。分析结果(图9、图10)显示,平均单井组阶段月产油、累产油与注采井数比呈现较好的正相关趋势,即从不规则井网到近反七点井网、从近反七点井网到正方形反九点,随着注采井数比的增加,平均单井组阶段月产油、累产油相应增加,井网形式对井组产能的影响起着重要作用,是主控因素之一,因此,合理的井网型式是高效开发的关键。

4.3 注水状况影响因素研究

注水状况的变化对油井产量的影响很大,在此对定1780井区典型注水井组的阶段注采比、累积注采比、含水上升率与注水状况相关性进行分析。

由图11、图12可知:①井组在非正常注水时,累积注采比、阶段注采比保持在较低水平(<1),注水比较稳定的井组累积注采比、阶段注采比整体保持在较高水平(>1);②稳定注水井组的平均单井产量递减幅度小于非稳定注水井组,并且产量递减幅度由稳定注水到非稳定注水逐渐增大;③稳定注水井组较非稳定注水井组含水上升率变化幅度较小,在理论偏差范围之内,说明稳定注水含水整体控制较好。主要是由于注水井不合理的配注量造成井底注水压力的不断扰动,使地层微裂缝开启,形成优势通道,致使油井含水上升较快,产量下降严重,因此合理的配注量和注水方式是产量变化的主控因素。

根据各井组产量变化类型,从沉积微相、油层发育部位、油层厚度、井网形式、累积注采比、阶段注采比、注水状况、含水上升率等动静态深入分析,得出影响各井组产量变化的主要因素,并在此基础上有针对性地提出技术政策或配套措施,为改善开发效果提供重要的技术参考,具体情况见表6。

表6 单井组产量变化及配套措施Table 6 Variation of production parameters of well group and corresponding measures

续表

5 结论

(1)该区块初期产能及含水率与油层展布存在良好的正相关,即油层越厚,初期产能越高,含水率越低;目前产量与含水率受油层展布、井网形式及开发技术政策及制度双重控制。油层发育部位、油层厚度、注采比是影响产量变化的主要因素,稳定的注水制度、合理的井网是影响含水上升率的重要因素。

(2)该区块长1油藏注采井组产量变化以“递减”型为主,该类型井组数占总井组数的42.86%,累计产量占井区总产量的50.50%,是主要的产能贡献区域和后期措施调整的方向。