养生杂说

2020-07-31宗争

文_宗争

疫情之下,中西医争论再次白热化。尽管在现实中,人们大可采取实用主义态度,谁有效谁就是好医学。但到了网络中,总不免最终变成一种意识形态的诉求,包含着复杂的政治经济学动机。在这篇文章中,我们不妨先抛开那些是是非非的成见,回到医学的本源上——养生。无论何种医学,最终是“治人”,而非简单的“治病”,进而是对待生命的态度(所谓“天地之大德曰生”)。生命是简单用肉体去衡量吗?还是心身统一体?生命是简单用结构功能去衡量吗?还是人与自然的和谐?这最终是文化和教育问题。

小时候,受了电视剧的蛊惑,老盼着得病,以为得了病,便能卧病在床,得到家人的悉心照顾,能过上几天衣来伸手饭来张口的舒心日子。但万万没想到,真得了病,生活也没发生什么改变,病痛缠身,还要落一身埋怨,遂又变得不太敢得病了,或者得了病也不敢声张,自己吃两粒药丸就罢了。

人吃五谷杂粮,怎能不得病呢?谁又没得过病呢?在中国人的古老观念里,或者至少在我的父辈的观念里,生老病死是自然规律,生病是件极普通又普遍的事,不值得大惊小怪,也不值得特殊对待。

西方医学的逻辑则完全不同,健康与不健康,有显著的指标上的区别。病人便是“反常”之人,需要被特殊对待,病患之人应当收治,残障之人应当扶持,疯癫之人应当拘禁,传染之人应当隔离。法国人福柯的《疯癫与文明》,便是谈这医疗隔离其中的权力结构。

各项指标,则有个明显的阈值,是经验科学测定的结果。所以,“进医院,先化验”,检测结果不在正常阈值之内,便一定是病了,只是当事人倒还未必有病痛的感觉。因此总有这种真实的笑话,做医生的,反倒常常对病人感到惊奇,“某某指标如此之高,你应该早就昏倒了!”亦有这种奇事,某人偶去查体,突得噩耗,心理上承受不了,上午进来还活蹦乱跳,下午就奄奄一息了。亦有拿错了化验单的,知道真相后,悲欣交集,那是真能令人怀疑人生的。

但偏偏这中国人“开眼看世界”的一百多年,各种话语杂糅,真伪莫辨,不求甚解,又极善变通的中国人,当然就选择性记忆,成就了“中不中,洋不洋,科不科,俗不俗”的样态。于是,“莫喝生水”被偷换为“只喝热水”,中国人被井水、泉水灌溉了几千年的强壮脾胃忽然在这一百年内变得脆弱起来,一喝凉水便要闹肚子,但吃火锅等刺激性食物倒是全无禁忌。

“治病”被等同于“打针吃药”,以至于人们面对“吃药七天好,不吃药一周好”的感冒也诚惶诚恐,抗生素滥用,导致了中国人抵抗力的普遍性紊乱。

按中医的观点,药食同源,一切草木禽兽物什皆可入药。物与药的区别在哪儿呢?其实就是制作的方法

“养生”被降格为“养身”,各色更为通俗的“食疗”“药膳”“形补”“色补”大行其道,更有甚者,觅珍禽异兽大快朵颐,与秦皇汉武寻丹访药以求长生,又有何异?

如今谈养生的,多是“养身”“保命”之说。“身”当然是“生”的前提和基础,安身立命才可言生,但身命只是手段,不是目的。身体虽健康,心情却抑郁,终日悲苦愁叹,倒不如庄子笔下那些鼓腹击壤的病患畸人。所以在“养身”之外,“养生”还包含着精神上的诉求。

何谓“养生”?那先得明白什么是“生”。《周易·系辞》有言:“天地之大德曰生,圣人之大宝曰位。何以守位?曰仁。”天地之大德,便是将养万物,生生不息的德性。“养生”,说白了,便是顺应天道而已,是养天地之生,并非个人身体,故孔子曰:“大德必得其寿”。但这种德性又不能用人的理智去思考,“天地不仁,以万物为刍狗”,天地化育之道,无私无亲,不能用人类的价值观念去评判。让人去持守这种自己都无法理解的大道,自然颇为不易。况且,即便明白了道理,效法起来又往往不能抛开私心杂念。人生天地之间,偏偏是唯一的智慧生物,偏偏又禁不住总想世事洞明,偏偏又禁不住要施为于天地,以至改天换地,乾坤逆转。只是这一切只是幻象,又会令自大的人类反受其害。

《道德经》言:“天道无亲,常与善人。”养天地之生太过虚幻,圣人提示我们,既然我们也是天地化育的一份子,另一法门便是向内寻——养生便是养心,养气,乐活,至于饮食、汤药、功法,皆在其次。

但是,问题又来了。仅仅一个“乐”字,意义已然变动了。今人对诸多词语,皆不求甚解。

高兴,乃是兴致高昂,不见得一定要欢喜;

开心,乃是心胸开阔不郁塞,倒不见得要多么喜悦;

快乐,则是乐得快,既然来得快,去得也就快。

养生便是养心,养气,乐活,至于饮食、汤药、功法,皆在其次

荀子说:“有德则乐,乐则能久。”快乐不好,久乐才好。珍馐美味,声色犬马,自然是令人快乐的,但不能持久。持久的快乐在哪里呢?《论语》开篇说,“学而时习之,不亦说乎!有朋自远方来,不亦乐乎!”这便是持久之乐。但这种“乐”终究太过高级,普通人很难理解,所以才有了“人不堪其忧,回也不改其乐”的巨大差距。

到了孟子那里,生怕我们不懂,说得就更简单粗暴一点了。孟子曰:“养心莫善于寡欲。”亚圣或许是猜到,即便他如此说,也没有几人会真的执行,索性说得严重一点。历史上倒真有一人有心了,清雍正帝取典孟子,将乾清宫西侧的一处偏殿命名为“养心殿”,正中央悬挂的,就是雍正御笔的“中正仁和”匾额。以中正仁和阐述“养心”,恰当合理。

寡欲以养心,是不是就要做不吃不喝无情无欲的“活死人”呢?大谬!朱熹的天理人欲之说总被人误解,但其实他说得简单明白:“饮食,天理也;要求美味,人欲也。”

也许是认为单讲养心太过晦涩,孟子又讲养气,人人皆知那一句“我善养吾浩然之气。”但养气说并不是孟子的创见,《礼记·月令》本就有“季夏之月……毋举大事,以摇养气。”养气的最终效果,简单来说就是从小人成为了君子、大人。《易经》上讲“大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神同其吉凶。”其实是个综合效应,不完全是个精神或道德境界问题。这事到了东汉都还没发生什么歧义,所以王充也说“养气自守,适时则酒。闭目塞聪,爱精自保。”

然而,因为今人的误解,养气之说也分裂成两个极端了,一端是服气辟谷的导引之法,另一端则是浩然正气的精神升华,民间派执前者,学院派执后者,各以对方为异端。其实,二者本就是相辅相成的,所以庄子说“平易恬,则忧患不能入,邪气不能袭”,管子言:“人能正静,皮肤裕宽,耳目聪明,筋信而骨强”,精神修养自然对身体有极大的作用,自修身以至于身教,都是知行合一的。不仅学者,医者也是这么讲的,唐代大医孙思邈就说“德行不克,纵服玉液金丹,未能延年”,“道德日全,不祈善而有福,不求寿而自延,此养生之大旨也”。所以去中医馆看病,大夫总是会先问一句,最近心情如何?

能养的不仅有气,病也得养着。

病来如山倒,病去如抽丝。生病不舒服,而且是个漫长的过程,即便对症下药,药到病除,恢复元气也需要时间和策略。养孩子是越养越大,养病则是把病慢慢送走。这里面包含着伟大的智慧,病不像敌人,必须严阵以待,针锋相对,倒是有点像不招人待见的远房穷亲戚,偶尔来一次,出于礼仪也好,碍于情面也好,都得伺候好,若是真赖着不走了,还得有海纳百川的涵养,琢磨个和谐共处的方法。

所以中医开药,历来都是“对症”,而不是“对病”。这说起来似乎有点矫情,但不难理解,比如,同样一个“感冒”,病是一样的,但每个人的体质情况不同,症状就不同。西医的逻辑是针对“感冒”,什么能够克制这个病就用什么药(当然,实际上西医在用药上也有自己的准则和克制),大约只有儿童减半、孕妇慎用的说法,其他人则是统一标准;中医则经常在用药上增增减减,显得不是那么“科学”“专业”,其实无非是根据病人的情况来调整用药,同样是感冒,还有风寒风热之分,是不是流鼻涕,用的药都有所不同,对林黛玉这样杨柳扶风的身子,就不能滥用“虎狼之药”。但中西医结合,中医走上标准化路线之后,是不是还有这种辨证施治的大夫,就不得而知了。

用药自然是为了治病。为何要说“治病”?如果是针对“病”,用“制病”似乎更恰当些。“治”与“制”的区别,曾在“依法治国”的讨论中提及过,甚至有个更通俗的说法,是“水”治还是“刀”制的区别,其实颇有些道理,“治”字本是从治水来的,治水是筑台修堤,因势利导,“制”则取以刀断木之形,制度一旦建立,不可破废,不可变更,有斩钉截铁之力。病虽不是好事,但却是作用于人身,与其针锋相对,最终的结果往往是伤敌一千,自损八百,譬如以放疗、化疗的方法杀灭癌细胞,病患身体也受到几乎不可逆的恶性影响。治病则应如治水般疏导,祛除送走就好,不求赶尽杀绝(当然这里也有个问题,洪水来势凶猛,怎么疏导都不管用了,只能等死了,仿如急病来了,大夫却让你听天由命,虽然话糙理不糙,但必然落埋怨)。若病毒、细菌等,与人类共存数千年,消灭他们几无可能,谋求个共存之法,或许还有活路。

况且,治病也不一定要用药。《周易》“无妄”卦中,就有“九五:无妄之疾,勿药有喜。”这句话当然有很多现代汉语的译法,有人说是“不药而愈”。但古语中亦有与此相关的祝福语“早占勿药”:易经本是占卜书,早占就是提前知道,预防在前,当然也就“勿药”了。是药三分毒,用药自然要谨慎,能不吃药自然最好,这大概和今天所说的“依靠人体自身免疫力抵抗继而痊愈”的境况类似。当然,若能提前预知给药,则能防患于未然,王阳明《传习录》里也写“若必待疟发而后服药调理,则既晚矣。”

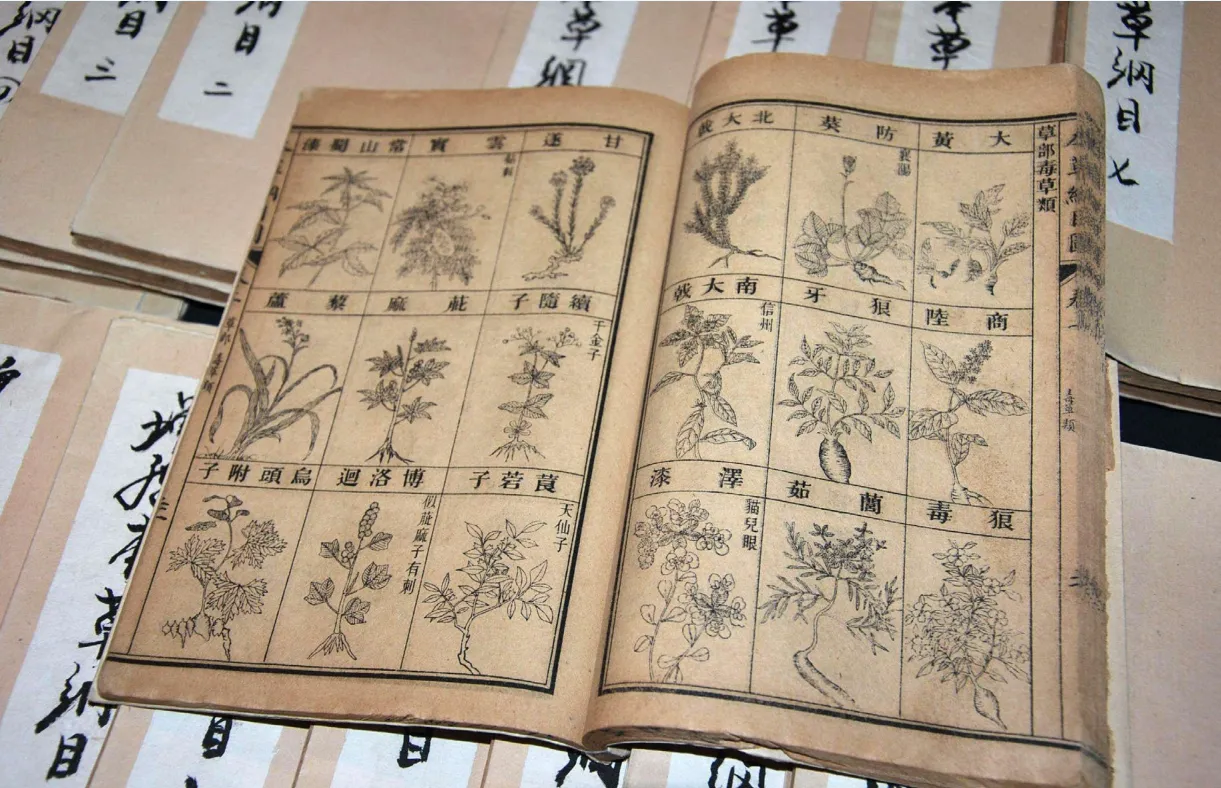

《本草纲目》与其说是一本医书药书,不如说是一本博物志,各种事物,甚至屎溺皆在其中

按中医的观点,药食同源,一切草木禽兽物什皆可入药。物与药的区别在哪儿呢?其实就是制作的方法。食物可以充饥果腹,其实也是在治饥饿病,吃熟食比吃生食效果自然更好。药物要发挥最大的功用,需要特殊的选材和制作方法。南橘北枳,同一种植物,在北方可食,在南方恐就有毒,所以药材生意往往跨越天南地北,在古代商贸中是最大宗的生意。

药材只是制药的材料,如同烹饪的材料也只能叫“食材”,需要经由水火之力,特殊的程序,才能转化为治病的汤药,甚至材料对了,程序不对的,也只能弃了重制。煎药是门学问,故而,古代抓药的地方只能称“药材铺”,负责煎药熬药的才能叫“中医馆”。

而西医的萃取法,其实无非也是从动植物中提炼出药物的精华,再予以合成罢了。准确地讲,屠呦呦并不是发现了“青蒿素”,而是成功提取了“青蒿素”,参照的还是葛洪的《肘后备急方》。所以,《本草纲目》与其说是一本医书药书,不如说是一本博物志,各种事物,甚至屎溺皆在其中,作为医书,看起来自然不是那么“科学”,但你倘若把它看成一部药材辑录,那么有些稀奇古怪的内容在里面,也就非常合理了。

养生正是养心,治病而非制病。善待他人,看淡生死。心灵鸡汤不可多喝,病的时候来一碗,多少能管点用。