种植制度对水稻籽粒铅、镉含量的影响

2020-07-31张玉盛张小毅敖和军

罗 芬,张玉盛,周 亮,田 伟,肖 峰,张小毅,敖和军*

(1.湖南农业大学农学院,长沙410128;2.南方粮油协同创新中心,长沙410128;3.华南农业大学资源环境学院,广州510642)

镉和铅均是最具生物毒性的重金属元素[1]。在受重金属污染的农田,水稻籽粒会富集较多的铅、镉,并通过生物链严重危害人体健康[2]。近年,我国的耕地重金属污染超过2.0×107km2,由此引发了稻米铅、镉含量超标问题[3]。为了保障粮食的食用安全,探究水稻籽粒中重金属铅、镉含量的降低途径意义重大。现有研究主要从水稻根系对重金属的吸收和重金属向水稻籽粒的转运两个方面入手[4]。淹水灌溉、施用碱性物质和基施有机肥均可改变土壤中重金属的赋存形态,从而降低水稻根系对重金属的吸收积累[5-8]。喷施含有二价阳离子的叶面阻控剂能够与镉离子竞争转运蛋白,从而阻碍镉离子向水稻籽粒中的转运[9-10]。种植制度是一种长期影响土壤理化性质的农艺措施,但从种植制度角度开展对水稻重金属积累的研究较少。在理论上,种植制度中的不同作物类型会在生长过程中潜移默化地改变土壤结构,进而通过影响氧化还原电位来改变土壤中重金属的赋存形态[11]。种植后的还田秸秆也会通过影响土壤pH、有机质含量和微生物群落组成,来促使不同形态间重金属的相互转变[12-13]。王腾飞[14]通过盆栽试验发现,稻-稻-紫云英和稻-稻-油菜的种植制度能够提高土壤pH,并降低土壤中有效态镉和有效态铅的含量。然而迄今为止,在田间关于种植制度的长期实施对水稻籽粒铅、镉含量及变化的影响,国内还未见相关文献报道。故本试验通过在衡阳和岳阳两个地区,连续大田定位3 a 实施不同的种植制度,比较不同种植制度对水稻籽粒中铅、镉含量的影响差异,探讨其差异的来源,为重金属污染地区的种植制度选择提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验点概况

本试验在湖南省衡阳市农业科学研究所试验基地和岳阳市农业科学研究所试验基地开展。衡阳市农业科学研究所试验基地(26°53′N,112°29′E)海拔73 m,气候类型为亚热带季风性湿润气候,土壤类型为水稻土。表层土壤(0~20 cm)中土壤有机碳含量18.41 g·kg-1、全氮2.66 g·kg-1、全磷0.73 g·kg-1、全钾6.55 g·kg-1、全铅406.3 mg·kg-1、全镉0.65 mg·kg-1、pH 5.38。岳阳市农业科学研究所试验基地(28°57′N,112°44′E)海拔40 m,气候类型为亚热带季风性湿润气候。土壤为洞庭湖沉积物发育的潮土,土壤质地为黏壤。表层土壤(0~20 cm)中土壤有机碳含量19.55 g·kg-1、全氮2.61 g·kg-1、全磷0.76 g·kg-1、全钾7.16 g·kg-1、全铅319.3 mg·kg-1、全镉0.42 mg·kg-1、pH 5.94。

1.2 试验设计与田间管理

试验从2016 年开始,在衡阳和岳阳两个地区,同时开展大田长期定位种植制度试验。种植制度设3 种处理:(1)稻-稻-紫云英(简称稻-稻-肥);(2)稻-稻-冬闲(稻-稻-闲);(3)稻-稻-油菜(稻-稻-油);随机区组排列,重复3 次,共计9 个小区,衡阳和岳阳的试验小区面积分别为45.4 m2和35.5 m2。各个小区用田埂隔离,单独排灌,每季的小区位置固定不变。

试验采用水稻季(早稻和晚稻)翻耕后机械插秧、冬季作物(紫云英和油菜)免耕直接播种的种植方式。早、晚稻品种均为籼型常规水稻品种中早39。冬季油菜品种为湘油104,用种量为9.0 kg·hm-2。紫云英用种量为97.5 kg·hm-2。水稻秧苗采用硬盘育秧,移栽时的株行距为11 cm×25 cm,每穴7~8 苗。早稻在当年4 月12 日播种,23 d 后移栽;晚稻于当年7 月10日播种,19 d后移栽。油菜和紫云英在晚稻收获前一周直播。

冬闲时期和紫云英生长时期不施肥,其他每季作物施肥量均一致。氮肥每季用量120 kg·hm-2,分水稻或油菜基施50%、水稻分蘖期或油菜苗期20%、水稻穗期或油菜抽苔期30% 3 次施用。磷肥每季用量67.5 kg·hm-2,一次性基施。钾肥每季用量120 kg·hm-2,分水稻或油菜基施50%、水稻穗期或油菜抽苔期50% 2 次施用。供试氮肥为尿素(N 46.4%),磷肥用钙镁磷肥(P2O517%),钾肥用氯化钾(K2O 60%)。稻草和油菜秸秆、紫云英全部用于翻耕还田。试验日常管理参考当地的种植习惯,严格防治病虫害。

1.3 测定项目与方法

水稻籽粒铅、镉含量:在水稻成熟后,每小区取10 穴,人工脱粒。待到谷粒晒干后,用小型糙米机脱去谷壳得到水稻籽粒,再用不锈钢粉碎机将水稻籽粒打成细粉,供消化使用。每份样品称取0.200 0 g,采用10 mL 混酸(HNO3∶HClO4=4∶1)湿法消解;消化至消化液约为1 mL,冷却后用2%的稀硝酸定容至50 mL 的容量瓶中,过滤后用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS,Agilent7700x,USA)测定溶液中镉和铅浓度,标准溶液采用ICP混合标准溶液。

土壤pH:早稻移栽前期,采用五点法取稻田土壤,自然风干后,过100 目尼龙筛备用,用pH 计(哈希H160NP 便携式pH 计)测定,水采用烧沸冷却后的无CO2超纯水,水土比5∶1。

土壤有效态铅、镉含量:早稻移栽前期,采用五点法取稻田土壤,自然风干后,过100 目尼龙筛备用。土壤有效态铅、镉用DTPA 试剂提取,振荡提取后过滤,滤液用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS,Agilent7700x,USA)测定溶液中镉和铅浓度,标准溶液采用ICP混合标准溶液。

1.4 数据处理

采用Excel 2016软件作图,利用SPSS 22.0软件进行方差分析,不同处理间利用Duncan 新复极差法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 种植制度对水稻籽粒镉含量的影响

2.1.1 种植制度对早稻籽粒镉含量的影响

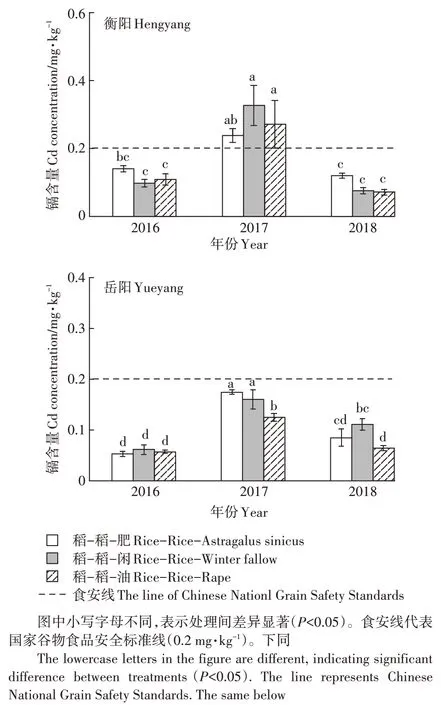

由图1 可知,在岳阳和衡阳地区,不同种植制度的早稻籽粒镉含量,随种植年限的变化呈现出相同的变化趋势。在2016—2018年期间,稻-稻-油、稻-稻-肥和稻-稻-闲处理的早稻籽粒镉含量都表现出先升高后降低的规律,即相比于2016年,2017年的早稻籽粒镉含量显著提高后,2018 年的早稻籽粒镉含量又迅速回落,这可能与不同种植制度的还田秸秆在稻田里的腐解年限有关。无论是在衡阳地区,还是在岳阳地区,连续3 a 实施稻-稻-油种植制度后的早稻籽粒镉含量都低于其他处理,这说明稻-稻-油是一种有效降低早稻籽粒镉含量的种植制度。从地区看,在种植的第二年,衡阳地区的各个处理早稻籽粒镉含量都超出了《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017),超出范围在19.5%~64.0%,而岳阳各处理的早稻籽粒镉含量在3 a 里均符合国家标准。整体来看,衡阳3 种种植制度的早稻籽粒,其3 a 的镉平均含量为0.16 mg·kg-1,高出岳阳早稻籽粒镉含量的60%。

2.1.2 不同种植制度对晚稻籽粒镉含量的影响

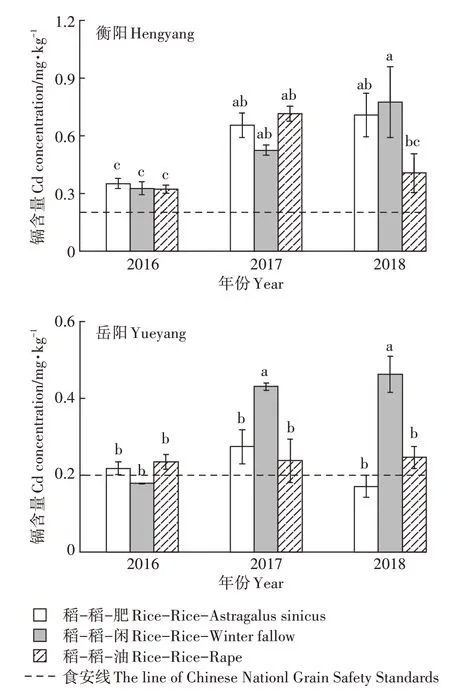

由图2 可知,在延续种植制度的第二年,衡阳地区各处理的晚稻籽粒镉含量都显著升高,变化范围在60.92%~122.82%。第三年,稻-稻-油处理的晚稻籽粒镉含量相比于上一年出现较大的降幅(-43.43%),而稻-稻-闲的晚稻籽粒镉含量却提高了47.82%,高于稻-稻-油(P<0.05)和稻-稻-肥。最终各处理的晚稻籽粒镉含量高低表现为稻-稻-闲>稻-稻-肥>稻-稻-油。

图1 种植制度对早稻籽粒镉含量的影响Figure 1 Effect of cropping system on cadmium content in grain of early rice

在岳阳地区,实施不同种植制度的3 a中,稻-稻-闲的晚稻籽粒镉含量表现出先显著增高,后保持不变的规律,而稻-稻-油和稻-稻-肥的晚稻籽粒镉含量没有出现显著的变化,一直围绕着食安线上下浮动。在种植3 a 后,稻-稻-闲的晚稻籽粒镉含量为0.46 mg·kg-1,分别是稻-稻-肥和稻-稻-油的2.71倍和1.88倍,稻-稻-肥和稻-稻-油处理之间没有显著差异。

2016—2018 年,衡阳和岳阳地区的晚稻籽粒平均镉含量分别为0.53 mg·kg-1和0.27 mg·kg-1,超出国家谷物食品安全标准的165%和35%。

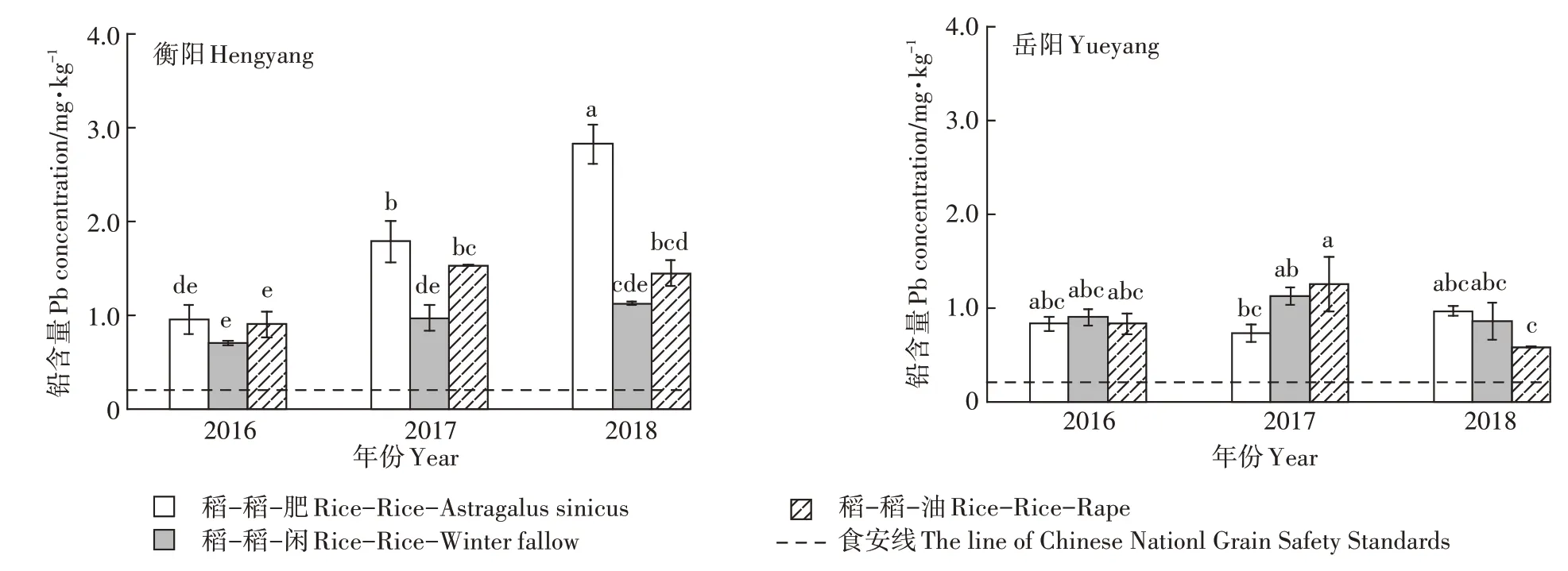

2.2 种植制度对水稻籽粒铅含量的影响

2.2.1 种植制度对早稻籽粒铅含量的影响

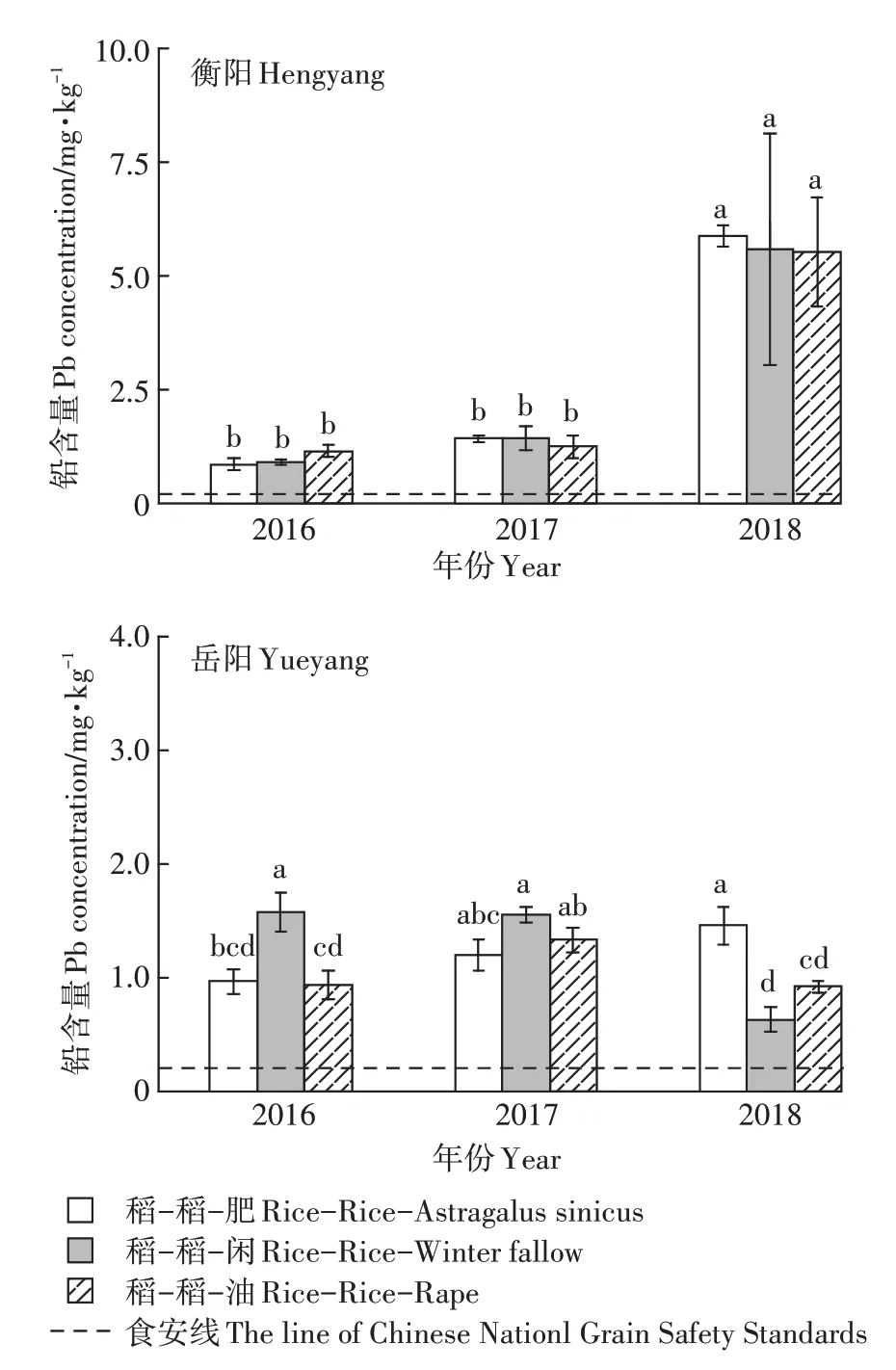

由图3 可知,在2016 年和2017 年里,衡阳地区的稻-稻-肥、稻-稻-闲和稻-稻-油处理的早稻籽粒铅含量有所上升,但幅度不大,没有显著差异。然而,在2018 年,各处理的早稻籽粒铅含量迅速提高到上一年的3.88~4.40 倍,稻-稻-肥、稻-稻-闲和稻-稻-油3个处理之间的早稻籽粒铅含量没有显著差异。

在岳阳地区,稻-稻-肥处理的早稻籽粒铅含量逐年递增,第三年早稻籽粒铅含量显著高于第一年(高出51.09%)。在种植的前两年,稻-稻-闲处理的早稻籽粒铅含量没有出现显著变化。但在种植的第三年,稻-稻-闲的早稻籽粒铅含量相比于上一年显著降低,降幅达到了59.44%。稻-稻-油处理的早稻籽粒铅含量变化与早稻籽粒镉含量变化一致,都呈现出先升高后下降的规律。在连续种植3 a 后,稻-稻-肥处理的早稻籽粒铅含量最高,达到了1.46 mg·kg-1,分别高于稻-稻-油和稻-稻-闲处理58.34% 和56.80%,稻-稻-油和稻-稻-闲之间没有显著差异。

2016—2018 年,岳阳的早稻籽粒铅平均含量为1.17 mg·kg-1,是国家谷物食品安全标准的5.85 倍,但远低于衡阳的早稻籽粒铅平均含量(2.68 mg·kg-1)。

图2 种植制度对晚稻籽粒镉含量的影响Figure 2 Effect of cropping system on cadmium content in grain of late rice

图3 种植制度对早稻籽粒铅含量的影响Figure 3 Effect of cropping system on lead content in grain of early rice

2.2.2 种植制度对晚稻籽粒铅含量的影响

图4 表明,在衡阳地区,随着种植年限的增加,稻-稻-肥处理的晚稻籽粒铅含量也不断提高,相比于第一年,第三年的晚稻籽粒铅含量提高了1.95 倍,存在显著差异。但稻-稻-闲种植制度对晚稻籽粒铅含量的变化影响不大,而稻-稻-油对晚稻籽粒铅含量的影响则表现为先升高后降低。在种植的第三年,晚稻籽粒铅含量表现为稻-稻-肥>稻-稻-油>稻-稻-闲,稻-稻-油、稻-稻-闲相比于稻-稻-肥分别降低了60.09%和48.60%,且差异显著,稻-稻-油和稻-稻-闲处理之间差异不显著。

在岳阳地区,稻-稻-肥处理的晚稻籽粒铅含量在前两年基本不变,第三年上升32.16%。稻-稻-闲和稻-稻-油处理的晚稻籽粒铅含量变化都呈现出:前期升高,后期降低。在种植3 a后,各处理的晚稻籽粒铅含量表现为稻-稻-肥>稻-稻-闲>稻-稻-油,稻-稻-油相比于稻-稻-闲和稻-稻-肥,分别降低了32.21%和39.38%。

2016—2018 年,衡阳地区的晚稻铅平均含量为1.37 mg·kg-1,是国家谷物食品安全标准的6.85 倍,比岳阳地区高出0.47 mg·kg-1。

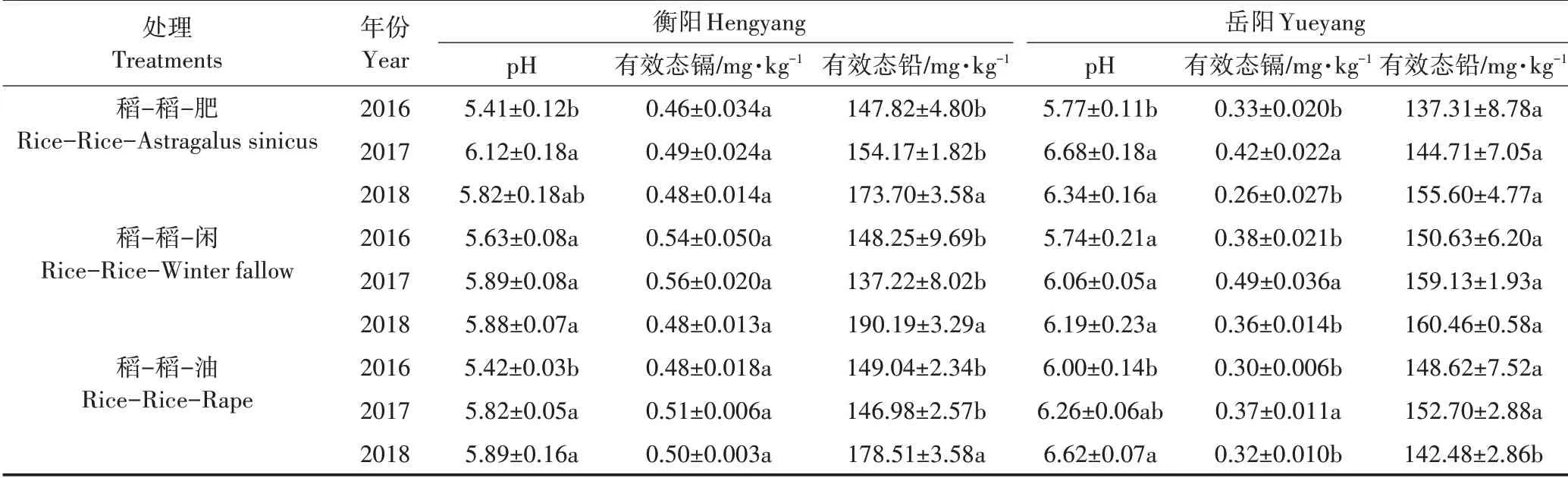

2.3 种植制度对土壤pH和有效态重金属含量的影响

由表1 可知,在衡阳和岳阳地区,种植第三年的稻-稻-油处理土壤pH 相比第一年均显著提高,上升幅度分别为8.67%和10.33%。稻-稻-肥处理的土壤pH 同样有所提高,但其提高幅度要低于稻-稻-油。而稻-稻-闲处理的土壤pH,虽随着种植年限的增加有小幅上扬的趋势,但并没有出现显著差异。

图4 种植制度对晚稻籽粒铅含量的影响Figure 4 Effect of cropping system on lead content in grain of late rice

表1 种植制度对土壤pH、有效态镉和有效态铅的影响Table 1 Effect of planting system on soil pH,available Cd and available Pb

各处理对土壤有效态镉含量均表现为先上升后下降的规律,其中岳阳地区土壤有效态镉含量的上升和下降幅度均达到显著水平,即岳阳地区各处理的有效态镉含量在种植的第二年表现为显著上升(22.05%~28.16%),而在第三年显著降低(15.56%~38.12%)。在衡阳地区,各处理土壤的有效态铅含量在前两年没有显著差异,而在第三年各处理的有效态铅含量一致表现为显著升高,这有可能是遭遇了未知的外源铅污染。在岳阳地区,不同处理间土壤有效态铅含量的变化规律表现不一致。稻-稻-油处理的土壤有效态铅含量表现出先上升后显著降低的规律。而稻-稻-肥和稻-稻-闲都会促进土壤中有效态铅含量的提高,尤其以稻-稻-肥处理对土壤有效态铅含量的促进作用最大,相比于实施稻-稻-肥种植制度的第一年,第三年土壤的有效态铅含量提高了13.32%。

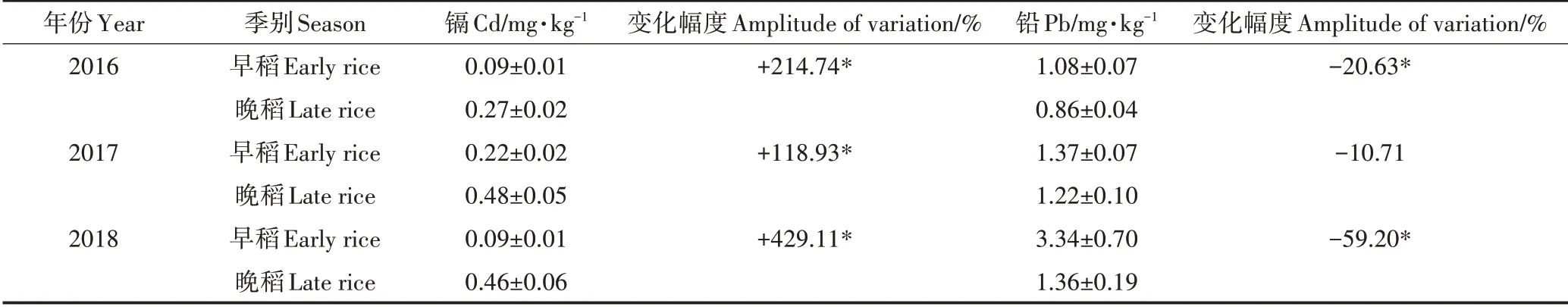

2.4 季别对水稻籽粒铅、镉含量的影响

由表2 可知,季别对水稻籽粒铅、镉含量具有显著的影响。在2016—2018 年,晚稻籽粒中镉的含量都显著高于早稻,高出118.93%~429.11%,这说明在晚稻季,水稻对重金属镉的吸收积累能力更强。然而,在水稻籽粒的铅含量上却表现出相反的规律,连续3 a 晚稻籽粒中铅含量要低于早稻,减少了10.71%~59.20%,且在2016 年和2018 年表现出显著差异。这一结果表明,处于早稻季的水稻籽粒积累重金属铅的能力要强于晚稻生育期内的水稻。

3 讨论

3.1 种植制度影响水稻籽粒重金属含量的途径

“源-库-流”模型常用来描述事物之间的相互关系,揭示供应者、接受者、流通途径三者之间的内在规律,在各个领域得到广泛应用[15]。本研究首次将“源-库-流”模型用于水稻籽粒重金属累积过程的描述,以期系统阐明水稻籽粒重金属污染的治理方向和探讨种植制度对水稻籽粒重金属含量影响的途径。在“源-库-流”模型中:“源”代表稻田土壤里的有效态重金属库容,“库”是指水稻中能贮藏重金属的器官,“流”包括水稻根系对土壤重金属的吸收和水稻各器官将重金属转运到籽粒的过程。这三者相互作用,相互制衡,共同决定水稻籽粒的重金属含量。

“源”的大小受到土壤pH、氧化还原电位和有机质含量的影响[3]。不同种植制度之间对水稻籽粒重金属含量影响的差异,主要来自于不同的还田秸秆类型和还田时间对稻田有机质含量和土壤pH 的影响[14]。因此,种植制度是通过秸秆还田来影响“源”的大小,从而改变水稻籽粒中重金属的含量。秸秆还田对“源”的作用,不是抑制或促进的“二元对立论”,而是此消彼长的动态平衡。一方面,秸秆本身能原位钝化重金属,在还田后能提高土壤pH[16],以及形成多络合位点的复杂有机物来抑制“源”的大小[12];另一方面,秸秆还田后溶出的可溶性有机碳(DOC)会促进重金属的溶出,使“源”增大[17]。秸秆还田后,究竟是表现出对“源”的抑制作用,还是促进作用,需要根据具体条件来判断。这就很好地解释了长期以来存在的争议:一部分学者的研究结果表明秸秆分解后会增加土壤中有效态重金属水平,提高水稻籽粒中的重金属积累[18];而另一部分学者则认为秸秆还田有利于钝化土壤中重金属,降低水稻籽粒中的重金属含量[19]。

本试验结果表明,在实施稻-稻-肥、稻-稻-闲和稻-稻-油的种植制度3 a 后,水稻籽粒铅和镉的含量总体表现出先升后降的规律,这可能是由于各种植制度的还田秸秆的腐解过程使土壤有效态重金属含量和pH 不断发生动态变化,进而影响水稻籽粒对铅和镉的吸收积累。在秸秆还田前期,秸秆中易分解的糖类等物质在微生物的作用下生成大量的DOC 和有机酸[20-21],从而促进了土壤中铅和镉的活化,使第二年种植的水稻对重金属的吸收积累有所提高;而在秸秆还田后期,秸秆中难分解的半纤维素、纤维素和木质素部分经过漫长的腐殖化过程[21],逐渐形成并累积了大量的腐殖质,腐殖质与重金属离子结合成稳定的盐类,并且土壤pH 不断升高[22],这两者共同作用降低了土壤有效态铅和有效态镉含量。此时,秸秆还田对“源”的抑制作用要大于促进作用,从而导致了种植第三年水稻籽粒铅和镉含量下降的现象。在种植的第三年,稻-稻-油处理的镉含量一般要低于稻-稻-肥和稻-稻-闲,这是因为稻-稻-油处理的还田秸秆为油菜秸秆,而油菜秸秆中富含巯基化合物,其能与镉螯合,且矿质化后形成的硫离子可以与镉共沉淀[23-25],显著降低土壤有效态镉含量,减少水稻籽粒对镉的累积。稻-稻-肥处理的水稻籽粒铅含量在种植3 a 后最高,这可能是因为还田的紫云英富集铅的能力大,且其茎秆柔韧多汁,纤维素和木质素等含量较少,经微生物分解后形成的腐殖质少,螯合铅的能力弱[26-27],反而提高了土壤中有效态铅的含量,促进水稻籽粒对铅的吸收。

表2 季别对水稻籽粒铅、镉含量的影响Table 2 Effects of different seasons on the contents of Pb and Cd in rice grains

总之,种植制度对水稻籽粒镉和铅的影响,主要是通过秸秆还田的时间长短和还田秸秆的类型所实现的。

3.2 季别与地区对水稻籽粒铅、镉含量的影响

连续3 a,在衡阳地区和岳阳地区,季别间水稻籽粒镉含量都表现出晚稻高于早稻的特征。这可能与种植过程的气象因子相关,湖南地处亚热带季风气候区,大部分的降雨量集中在3—7 月,这个阶段正值早稻季,充沛的雨水会将水稻根周的土壤沉降到深层土壤中,减少了水稻根系与镉的接触;加之田间空气湿度高,水稻蒸腾作用弱,将土壤溶液中的镉转移到水稻籽粒的蒸腾拉力不足[9]。而晚稻季为6—10 月,此时田间气温较高,一方面会加快水稻的蒸腾作用,促进水稻根系对水分的吸收和转运,在此过程中,土壤溶液中的养分和有效态镉也会随着水分,共同进入水稻体内参与新陈代谢过程[28];另一方面,高温会促进水稻根系释放植物铁螯合物(Phytosiderophore,PS)[29],植物铁螯合物会结合土壤中的铁以螯合物的形式进入水稻体内。而镉与铁共用一套螯合转运系统[30],因此它会伴随着铁从土壤中迁移到水稻体内,并逐渐累积。早稻籽粒的铅含量连续3 a 都高于晚稻,这与季别对水稻籽粒中镉积累的影响恰恰相反,表现出一定程度的拮抗作用。这有可能是因为镉和铅在水稻体内的转运需要竞争结合相同的转运蛋白,因此当水稻体内镉含量较高时,会阻碍铅向水稻籽粒转运和积累,但也有可能是温度、水分和光照影响土壤中铅的空间分布以及水稻体内相关铅转运蛋白的基因表达。在铅、镉复合污染地区,铅和镉在气象因子的影响下会产生怎样的环境化学行为,以及与水稻体内的相关基因表达的交互关系,值得进一步研究探明。

衡阳地区的水稻籽粒铅、镉含量一般要远高于岳阳地区,而且衡阳地区的铅污染在种植的第三年有进一步扩大的趋势。这可能是因为,一方面衡阳地区藏有较多的有色金属矿产[31],土壤铅、镉的背景值高;另一方面在开采矿物的过程中没有严格控制污染物的排放,导致铅、镉以灌溉水和大气沉降的形式进入稻田生态系统,加重了稻田重金属污染。故在有色金属矿产资源丰富的地区,需要提高矿产开采时产生的废弃物排放标准,以及建立完善的稻田重金属实时监测体系,从根源上防范重金属污染风险。

4 结论

(1)2016—2018 年间,稻-稻-紫云英、稻-稻-油菜和稻-稻-冬闲种植制度下,水稻籽粒铅、镉含量变化总体呈现先升高后下降的趋势。

(2)从总体来看,相比于稻-稻-紫云英和稻-稻-冬闲,稻-稻-油菜的种植制度能显著降低水稻籽粒铅、镉含量,这是由于稻-稻-油菜的种植制度能显著提高土壤pH,并降低土壤中有效态铅和有效态镉的含量。稻-稻-紫云英的种植制度会促进土壤有效态铅含量的提高,显著增加水稻籽粒对铅的积累,有增大稻米铅含量超标的风险。

(3)湖南地区早稻品种中早39,在晚稻季的籽粒镉累积能力显著强于早稻季,而铅累积能力显著低于早稻季。