群体性事件的效应分析

2020-07-27肖唐镖

肖唐镖

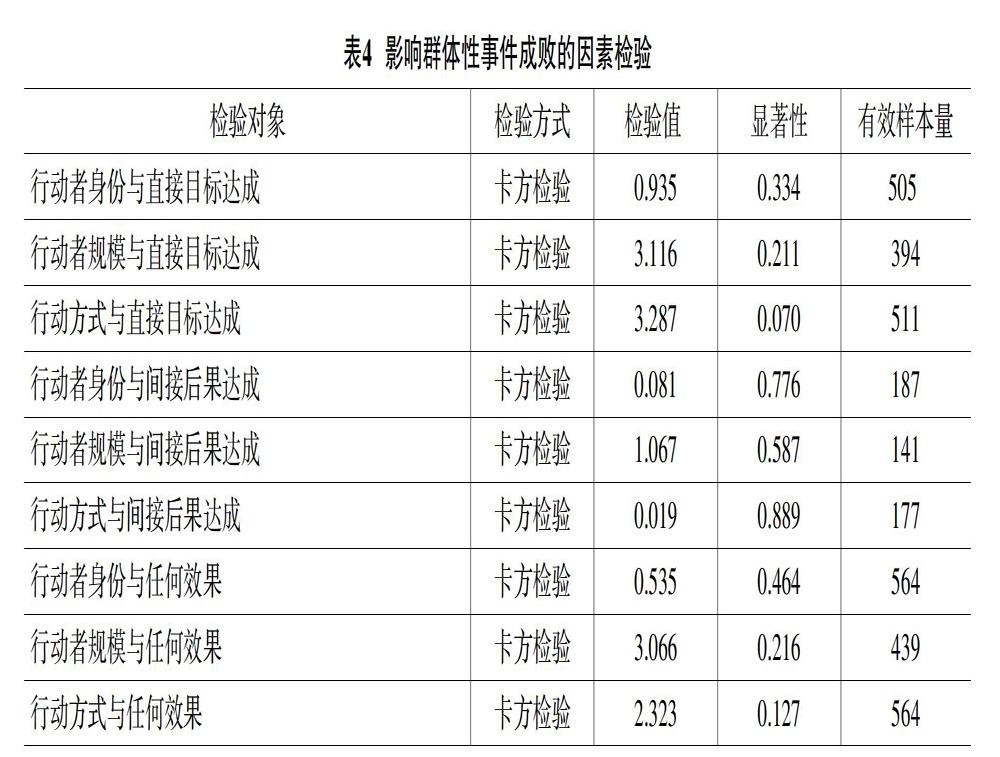

摘 要: 借助群体性事件大样本数据库的分析,系统地测量了其后果与效应。在有明确信息的群体性事件案例中,完全达成与部分达成直接目标的案例比例近6成,造成人财物伤亡和损失的案例占总数的37.43%,小部分案例导致当地政府官员受处理。还有小部分群体性事件产生了政策调整与体制创新、政法管理体制改革、民众处境改善、以及促进经济发展与社会秩序等溢出效应。回归分析表明,维权行动的成败并不取决于行动者的身份差异与规模,但行动方式会影响到行动直接目标的达成,暴力的使用无助于维权行动的成功。民众“闹”得越大、越激烈和暴力化,或许给与政府限制、打击并否定其诉求以合法性。

关键词: 群体性事件;直接后果;溢出效应;维权方式

我国群体性事件的效应或后果,多是基于个别案例或少量案例的研究,缺失系统而全面的大样本研究。就更大面积的维权事件而言,它们究竟产生了哪些后果或效应,人们尚缺乏必要的宏观认知。少有的既有研究,多是着眼于解释维权事件的成功或失败,其间也仍然充满争议,值得深入而科学的研究。本文拟以群体性事件为中心,较为系统地分析它们的具体后果与效应,并解释影响其成功或失败的相关因素。我们将首先叙述对“定州事件”的跟踪调查,描述效应研究的策略及其困难;其次,建构群体性事件后果的测量方式,并以此描述我国群体性事件的直接后果与间接后果;然后,再依据群体性事件数据库的统计分析,检验解释模型;最后,总结全文研究,讨论本研究的价值与局限。

一、效应研究之难:以定州事件为例

在近些年对本领域的研究中,围绕1992-1993年仁寿事件、2005年定州事件、2000年前后持续多年的衡阳群发维权事件与2011年乌坎事件等事件,笔者先后对其始发地或当事人展开跟踪调查,了解当年事件的后续效应。这些调查均显示,要准确把握和研究群体性事件的后果,不仅有学界常指认的变量测量及其相互因果关系的难以把握问题[1],更需要耗费较大的时间与人力成本。然而,不借助必要的后续跟踪调查,就难以开展科学的效应研究。這里,以定州事件的后续调查为例,详加说明。

2005年6月中旬,发生在河北的“定州事件”曾经影响很大。事发后,笔者指导的一位研究生,有机会得到事件的全套资料,借此而完成了硕士学位论文的研究。在其研究期间,该同学曾多次希望能找到机会和条件,进村实地观察、访问,以更为深入而准确地了解事件的后果。然而,多次努力,均无果而终。10余年后,笔者想努力一试,希望能了却此憾,验证当年的研究是否有遗漏或补正之处,并重点了解事发多年后当地的变化,分析事件的后续效应。

事件的发生地为定州市开元镇管辖下的绳油村,位于定州市南部,靠近朔黄铁路、107国道定州段西侧,距定州市市区20公里,交通便利。2005年事发时,全村共526户,人口总数达2300多人,人均耕地只有0.8亩。由于1990年代村里的地早已分完,按照国家现有30年不变的土地政策,此后从外地嫁过来的媳妇或者新出生的孩子大多数都没有土地,很多村民家实际上只有一个人有地。由此,土地更是被村民视为“命根子”。2001年,国家“十五”某重点建设项目落户定州。该项目征用了定州市1747.908亩土地,其中灰场占地381.147亩位于绳油村的地界之内。由于对征地程序与补偿款的异议,自2003年10月始,村民一直抗议不断,在使用多种方法皆无效后,便群体性地拦截、阻止进场施工队的作业,灰场施工由此而中断,但项目方要求于2005年6月底建成灰场并验收。在此压力下,时任定州市委书记联系当地商人,委请后者帮助解决。2005年6月11日凌晨1时,后者组织社会人士200多人,持械驱赶驻守抗争的村民,引发多人伤亡的重大恶性事件。2006年,涉案的市委书记等一批干部及社会人士以故意伤害罪均被判刑,最重的被判无期徒刑与死刑。[2]事件的“效应”状况,如有人反映,当地政府在事后宣布灰场征地是违规行为,灰场另行选址,抛荒两年的土地由政府组织复耕,并为每户建造沼气池、安装有线电视,为村里的公路进行路面硬化云云,一直未得到切实的验证。

2017年3月8日,笔者同两位博士研究生专程来到绳油村进行实地调查。在事发后,绳油村被更名为新油村。接受访问的一户村民,因2个孩子正在本地上学,他们夫妻均未外出务工。该村民及其妻子从村民的视角向我们讲述了2005年定州事件(即6·11事件)及随后8·28事件的相关情形。他的母亲也是定州事件的受伤村民,我们便再访问了他的父母。访问时长约1小时,与事件相关的信息主要如下。

2005年8·28事件的发生,主要因在医院就诊的村民中又有人死亡,以致有村民就将死者连同6·11事件被打死并已下葬的村民尸体挖出来,一起放至村部。闹得比较厉害的村民又被抓了几十人,最后被判刑者八九人、被劳教者六七人,判刑最重的在2015年前后被刑满释放。

定州事件后,企业放弃了对该村的征地。有户口但没地的村民,从村集体原来的预留地中每人新分了半亩地。在事件中有人亡故的人家,被补偿或赔偿的金额各不相同,具体标准没有公布。受伤的100多位村民,除了由政府承担医疗费用外,还获得了补偿。

事件对当地干部的影响较大。村里的三任书记均被开除党籍并撤职,时任镇党委书记也被撤职。

随后我们再访问一位老书记,希望了解村干部视角的变化。老书记现年68岁,参军退伍回村,自上世纪70年代开始就任村副支书,1984-1997年任村支书,2004年再次任村支书直至事发时。与村民将自己视作受害方不同,老书记认为定州事件中村民只顾眼前利益、只看着眼前的一点地和利益。在6·11事件中打伤村民的那伙人是企业方的“施工队”及其所雇“驱赶队”。

事件对本地的市镇村三级干部都有很大影响。时任的村书记、村主任和镇党委书记,已退任的前两任村书记都被劳教了,退休后的待遇也被取消了,并被开除党籍。镇党委书记也被判刑,时任市委书记被判无期徒刑。

对于本人因此而受的处分,老书记表示冤枉。当地本有规定,任职十年以上的村“两委”正职干部在退任后有相应的退休待遇,但被劳教两年半、开除党籍后,就被取消了。交谈间,可以明显感受到他内心的深深委屈。

3月9日,我们前往定州市政府,希望访谈市委政法委或其它部门的工作人员,以便从政府角度了解定州事件及其后续情况。接受我们访问的该部门负责人是河北大学的一位毕业生,2005年611事件后曾作为工作组成员进村开展整治工作。按他的介绍,6·11事件主要是由村干部日常工作的不公平造成的。在8·28事件后,市里重点抓村班子建设。现在,全市有112个优秀的基层村社支部书记享受公务员待遇,每月有3000多元的薪水,虽然身份不变。优秀村支书的条件主要有:任职时间长(10年以上,书记与主任的任职时间可累计),急难险重的任务完成得好,也就是达到“一好双强(政治素质好,致富能力强、协调能力强)”的标准。村“两委”的其他干部也都已享受医保和养老保险等待遇。现在村支书和其他干部的工作积极性很高。此外,每年市财政会拨给村里的办公运转经费5到10萬元。

该部门负责人表示,6·11事件对当地干部的影响确实较大。当然,事件的影响主要是在镇里,尽管它在外面的反响很大,但对全市影响不大。

本次调查达到了预期目的。一是验证了当年我们案例研究所了解的信息无误,且观察到当地在维稳工作方面的新变化。二是了解到事件的后续变化、尤其是其后续影响。当年我们的即时研究未能讨论其实际后果,随后因多种因素也难以研究此问题,本次调查完成了此次任务,了解到其复杂而多元的后果与影响。当年了解到的人财物损失,涉案干部与村民的受到党纪政纪处罚或依法处理,以及征地未果等信息,并不存在出入。此外,还发现事件有如下“后续影响”:一是对村民经济活动的影响。村内耕地被抛荒数年,养猪业也被停数年,村民收入锐减;二是对村民社会活动与心理的影响。村民在当地社会的形象被一定程度的“污名化”,数年内村民去政府办事常常不太顺利;三是对当地基层组织建设的影响。即强调组织激励策略,更大力度激励与约束基层干部,如对村干部队伍实施高福利,进行“准体制化”管理;四是对当地维稳体制与政策的影响。强化细密的维稳网络,更加强调对不稳定事件“抓早抓小抓苗头”。总之,本次调查说明,不借助延后“时间之窗”的跟踪调查,就难以厘清事件本身的真正后果,进而开展科学的群体性事件效应研究。这也正是学者们往往避开此题、群起研究事件起源和动因的重要原因。

二、群体性事件的后果测量

科学界定和测量群体性事件的影响或后果,乃是本主题研究的首要难题。我们以为,群体性事件的后果大体可分为两大类:一是直接后果;二是间接性后果与外溢性后果。所谓“直接后果”,就行动者而言,一般以其诉求的直接“事了”为目标;对事关的政府方而言,则往往以民众“群散”为目标。能做到“事了群散”,就是对事关各方的“共赢”。

所谓“间接后果”,乃指行动者不仅希望直接的诉求“事了”,更希望更高的公共性目标,期望有政策、法律与制度层面的调整或改革,如当年孙志刚事件中几位法学博士的法治建设呼吁。就事件中的政府方而言,在满足或解决群众的直接诉求的同时,也可能会“举一反三”,反思事件之缘由,希望做相应的政策或法律层面的调整、改革,以更好地预防事件的蔓延或再发。与此有意识的目标导向不同,所谓“外溢性后果”即指超出行动者诉求或意料的后果。不过,在实践中,间接后果与外溢性后果往往难以界分,常被“打包”分析。如1992年初“仁寿事件”后,在四川省政府解决当地农民直接诉求的同时,中央派出10余个调查组分赴多省,了解和督查农民负担及相关政策的落实情况,推动相关政策的完善。2000年江西省“丰城事件”后,当地政府在解决农民负担问题的同时,还全面检查农民负担及其政策的落实情况,并引发省政府和中央层面对于减轻农民负担政策的反思与调整。再如,“万州事件”与“汉源事件”爆发后,引发中央政府对水库移民政策的调查、反思与调整。

对于民众维权行为的后果与效应,还可细化出若干评估维度。大卫·S·迈耶曾指出,我们能够在3个不同而相互独立的领域看到抗议运动的影响,即对于公共政策、文化和参与者的影响[3]。前节定州事件的跟踪调查显示,当年的定州事件除了对人财物方面的损失与破坏外,也在这3个方面发生了后续效应,如对原征地政策与村民土地承包政策的调整,对乡村基层建设尤其是村干部管理与激励新政策的实施;事件及其处置对当地社会、尤其是村民文化、心理的影响,甚至导致村庄名称的更换;事件对行动者村民和基层干部生活或政治境遇的直接影响。当然,定州事件的实际影响或许还不限于此。在对国内民众维权事件的质性研究中,应星则从公共政策、社会稳定、政治发展与政治机会主义、维权者与其他民众的观念与行为等方面,分析维权行为的影响[4]。

我们对中国民众维权行为的后果的文献分析曾显示,至今所见的多是基于个案或小样本的讨论,或仅有粗疏化的结论[5]。美国著名的中国问题研究专家黎安友曾提出猜测性洞见。他认为包括上访在内的民众集体行动尽管会对我国各级官员带来挑战,但对于政权并不是威胁而是巩固,因为它们为社会冲突提供了一种安全阀的功能,有时,它们还有助于提升政权的正当性。{1}后续有数位学者基于扎实、系统的研究得出极具见地的见解,如裴宜理认为中国民众的维权抗争“有助于维护政权合法性”[6],蔡晓莉也提出它们乃是“建设性抗命”[7],李尧则认为“容纳性非正式规则下的博弈(抗争)有助于中国政权稳定性”[8]。不过,这些研究皆是从政治和政权稳定的角度论述民众维权行为的实际影响,但并未能告诉我们:民众维权行动的不同效应及其分布状况究竟如何。为此,本文试图通过对直接效应与间接效应的系统测量,集中评估群体性事件后果的基本状况。应当说明的是,“后果”与“效应”的指向尽管相同,但在中文表述中的词性却有差异,与“后果”带有一定的贬义性和负面评价不同,“效应”则更为中性。为此,后文我们统一使用“效应”的表述。