罗素与中国

2020-07-27张峰

张峰

1922年秋,徐志摩从英国留学回国,发表了一篇《徐志摩离婚通告》,一时间震惊全国,造成了近代史头一桩西式离婚事件。

当时徐志摩写下了一段文字:“我将在茫茫人海中寻访我唯一之灵魂伴侣。得之,我幸;不得,我命。”

而除了追求“灵魂伴侣”,很少有人知道,他还曾追求过“灵魂导师”而不得。徐志摩的爱情观、价值观也有不少是追随这位令他远渡重洋,魂牵梦萦的一代大家。

他就是伯特兰·罗素。

中国迷弟一箩筐

徐志摩当年浪漫倜傥,一手好诗引得民国迷妹无数,但要说起追星,徐志摩也算是饭圈排的上号的。他为了见罗素,放弃了读博深造的机会。

1920年,原本在美国哥伦比亚大学读经济学硕士的徐志摩,在读了罗素的著作之后,被罗素的人格魅力所折服,毅然放弃读博深造的机会,决定去英国追随罗素。可等他到了英国,罗素正好踏上访华旅程。

徐志摩大失所望,转而进入伦敦大学政治经济学院,此时他的兴趣转向了文学,迷上了新诗,但依旧在思想上深受罗素影响。

如果徐志摩当年没有错过罗素,或许也不会因飞机失事不幸罹难,而是成为一代哲学大家了。

不过要说“中国罗素研究第一人”,当属中国共产党主要创始人之一,也是周恩来、朱德的入党介绍人张申府。曾经还当过毛泽东一段时间顶头上司的他,也是著名的哲学家、数学家,“罗素”这个中文译名就是由他翻译而来。

当年罗素访华,张申府各处搜集罗素的文章和著作,并译成中文发表在报刊杂志上。他依据自己掌握的材料还编了一个“罗素著作目录”,收罗了当时所知的罗素的全部著作。

连罗素都感慨:“他对我的所有作品知道得比我还清楚得多。”

而在曾写下《黄金时代》、《白银时代》、《一只特立独行的猪》的王小波那里,罗素成了他接受的最主要的“西方资源”之一。

王小波吸收了罗素的哲学、数学、逻辑等观点,以自由思想贯彻文学创作,抨击非理性和思想束缚,并且对引用罗素的话着了迷,甚至有人说“王小波离了罗素就很难张口。”

“罗老师”的名言“参差多态乃是幸福的本源”,更是在王小波的杂文集里隔一两篇就要出现一次。

实际上,罗素是中国新文化运动时期青年人共同的偶像。罗素的头像上了《新青年》的封面,《新青年》专门用一整期刊发罗素的文章。

当时北大有一次民意测验,让学生们选出国外最伟大的思想家,结果罗素名列第三。

于是,罗素来了。

今年,正是罗素访华100周年,也是他逝世50周年。

1920年,罗素在中国

罗素,何许人也?

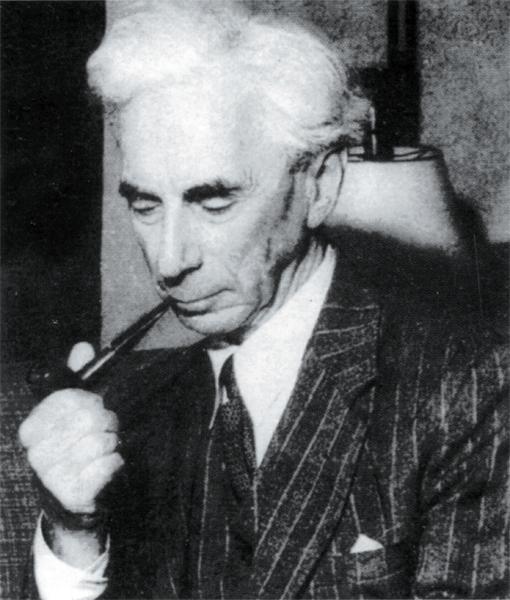

伯特兰·罗素(Bertrand Russell,1872-1970),20世纪英国哲学家、数理逻辑学家、历史学家,也是上世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家之一。

他哲学、数学、历史学、逻辑学、社会学无所不通,闲暇时写了《婚姻与道德》,顺便拿个诺贝尔文学奖。

20岁出头的时候,小罗就曾立下宏愿,要写两个系列的“大书”:一个涵盖所有的科学领域,另一个涵盖所有的社会领域。

他甚至畅想:一个系列将从抽象出发,逐渐向应用靠拢,另一个系列则从应用出发,逐渐向抽象靠拢,最终交融成一个巨无霸系列。

换句话说,这就是要拿下文理科双料状元的节奏,结果罗素还真的基本都做到了。

不过,罗素的中国行,更像是两个失恋者相互钦慕下的网恋奔现。

彼时第一次世界大战使罗素对西方文明倍感失望,其中国行之前的苏俄之旅,也让他对新兴社会主义的幻想破灭;而中国正是疾贫交迫、百废待兴之时,知识分子迫切需要当时最有名望的大思想家告诉他们,社会主义道路能不能走?以及中国怎么強大的问题。

于是,以梁启超和蔡元培为主要发起人的中方邀请函,飘然而至罗素的巴特西公寓,希望他到北京大学担任访问讲师,为期一年。罗素收到邀请后携妻子欣然前往,名曰“寻求新的希望”。

平心而论,这场“奔现”并非完美。

罗素抵达上海时,接待团搞错了时间,完美错过。而在欢迎晚宴上,罗素的演讲又被《申报》以关于《罗博士言中国宜保存固有国粹》刊登,引起正在激荡的中国知识界不满。之后的“关于布尔什维克和世界政治”的演讲,又引发了著名的关于“社会主义的论战”。

总而言之,罗素对当时中国实行社会主义的态度并不明确,但是对中国文化、中国人民大加赞赏,在想象中的中国和真实的中国间的差异里看到了无限可能,曾说“我愿为中国人竭尽微诚”,并在访华后不久就写出了《中国问题》。

在《中国问题》里,罗素分析了当时中国与西方列强的关系,以及警惕与日本的关系,在日后看来都一一应验;在文化上,罗素从中国人的性格、中国的高等教育以及中国的工业等三个内部条件分析,建议中国:一、建立有序的政府;二、独立发展工业;三、发展教育。

当时的罗素对中国是乐观的,信心来源于“Young China”的崛起,他认为这些在国内或国外接受过现代教育的新青年,是中国最有希望的未来。

29年后,曾在罗素长沙四次“布尔什维克与世界政治”的演讲上担任记录员的毛泽东,领导中国共产党建立了新中国。

更富有远见的预言在于,罗素在1930年写道:“我不能确定……美国的问题是否比中国的更大,然而,在未来的一两个世纪里,美国会变得更重要,但随后主导作用将转到中国。我认为,这是美国非常担心的。”

他是自然主义的,在森林中成长,懂得万世万物的联系,个族群之间的隔阂,了解不同族群之间的文化

此外,这趟中国行,罗素顺便推动了中国现代哲学的发展。在20世纪20年代末至40年代流行的“清华学派”身上,金岳霖、冯友兰、张申府、张岱年等哲学家,都曾明确提到了他们同罗素哲学之间的理论渊源。

“我为什么而活着”

更多人对罗素的记忆存在于入选中学语文课本的《罗素自传》序言“我为什么而活着”。文中提到,他“对爱情的渴望、对知识的追求、对人类苦难不可遏制的同情心”这三种简单但无比强烈的感情,支配着自己的一生。

其实无论是数学也好,哲学也罢,还是生命最后的20年一直追求的反战活动,罗素都在“寻找幸福”上获得了内在的统一。

2020年的今天,和100年前的人们相比,我们的烦恼不减反增。罗素的思想,依然能够跨越时空,带给我们以启发。

“学会接受平静,日复一日单调的生活是幸福人生不可或缺的必要条件。”

“嗜好和一时的爱好不是基本的快乐之源,而是逃避现实的一种手段,是把不堪正视的痛苦暂时忘记的一条途径。”

“人活在世上,主要是在做两件事:一、改变物体的位置和形状,二、支使别人这样干。”

“不用盲目地崇拜任何权威,因为你总能找到相反的权威。”

和罗素曲高和寡的逻辑哲学、数理哲学相比,他对幸福的见解简单而深邃。

罗素幼年失去父母,两次入狱,几次大病死里逃生,遇过车祸和飞机失事,结过四次婚,一起参与调查肯尼迪被刺杀的案子,又组织民间法庭揭露美军在越南战场上的罪行。在1962年中印边界冲突问题上,他还主动居间调停、化解争端。

在近一个世纪的生命旅程中,罗素过得不可谓不精彩。他仿佛各项数据拉满的六边形战士,哲学、数学、文学、反战,几近活跃在20世纪人类历史进程中的各个角落。