整体护理在危重症患者MRI 检查中的应用

2020-07-27刘露

刘 露

(绵阳市中心医院 四川 绵阳 621000)

1 引言

磁共振成像(MRI)在危重症患者的检查中占据十分重要的地位,由于其具有较高的组织分辨率,能够清晰的将解剖结构成像,在检查过程中不会对患者造成二次伤害、也无辐射光线、具有多参数、多方位以及高对比的明显优势,而在临床推广中具备广泛价值。MRI 检查持续时间较长且检查过程中产生噪音,而患者需要保持固定体位,这让患者在检查过程中会出现不良情绪,严重影响检查结果和质量。对于危重症患者而言,进行检查时,要警惕患者的病情发展情况,减少相应过程中风险事件的发生。现阶段,医生较为关注患者的个人化需求,对于有效的展开身心整体护理干预,能有效的使患者获得安全感与满足感,促进医患关系的和谐。本次研究针对我院2018 年2 月到2019年1 月进行MRI 检查的50 例危重症患者随机分组,对比两种不同的护理模式对MRI 检查效果的影响,研究内容如下。

2 资料与方法

2.1 一般资料

遴选2018 年2 月到2019 年1 月在我院进行MRI 检查的50 例危重症患者,其中对患病人群的基本资料进行调查:对照组25 例,存在男性患者11 例,女性患者14 例,平均年龄经过计算为(44.17±10)岁;一般组患者25例,男性患者17 例,女性患者8 例,平均年龄经过计算为(46.47±8.74)岁,以上人群资料的收集比较具有明显差异,符合统计学意义(P>0.05)。

2.2 研究方法

对照组一般临床护理模式:检查前对患者展开既往史以及现病史的调查,对于其适应症以及禁忌症有一定的掌握,排除体内有金属异物的患者;积极与负责医师沟通,全面了解患者的病情;在检查过程中注意患者的大小便情况以及取下相应的金属饰品或者金属物件;与患者和其家属签订知情同意书,并上报医院伦理会备案[1]。

一般组患者采取整体护理干预:在进行一般临床护理干预后,对危重症患者进行更进一步的了解,对其病情、生命体征、心态、检查的认知程度和可能出现的并发症,制定好相关的护理学规划;积极与患者及其家属沟通检查的必要性和注意事项,减少最后的医疗纠纷以及稳定好医患关系;保持微笑服务,获取病人的信任,温柔大方地与患者和家属维持交流,做好不良情绪疏导工作,增加患者的依从性,配合后续治疗[2]。

2.3 进行MRI 检查时的护理

在进行检查的时候要对患者体位有所纠正,按照临床规范对呼吸进行调整。检查过程中要严密监测患者的各项身体指标,若出现不适症状,及时实施预案防范。

2.4 MRI 后的护理

对于检查完毕的患者要及时安排休息,并在患者休息期间进行病情观察,在患者各项临床体征趋于平稳后,送回病房护理[3]。

2.5 观察标准

对比两组患者的心理状态、检查的认知程度、图像质量以及患者满意度。

2.6 统计学方法

运用统计学软件SPSS20.0 对患者的基础资料进行统计学比较,用平均数±标准差表示计数资料即(±s),用χ2检验对其进行检验,P<0.05 视为差异的有效性。

3 结果

3.1 对比两组患者心理状态以及MRI 检查的认知程度和图像质量

本次研究的结果为一般组患者的心理状态(不良情绪如焦虑抑郁)发生率显著低于对照组,一般组中对于MRI检查的认知程度以及图像质量也高于对照组,上述数据的比较具有统计学差异(P<0.05)。

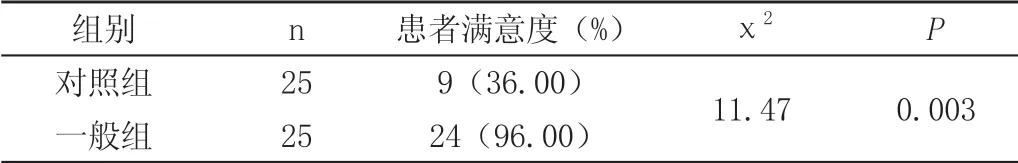

3.2 对比两组患者的满意度

本次研究结果显示,一般组中患者的满意度(96%)显著高于对照组的患者满意度(24%),差异具有明显的统计学意义(P<0.01),见表1。

表1 对比两组患者的满意度

4 讨论

磁共振成像(MRI)在临床检测中常常因为患者以及家属对其认知有限,而对检查过程中存在的噪音、检查时间长以及需要固定体位有许多不理解,尤其对危重症这类身体机能以及心理素质相对较差的患者,既要保证检查质量,也要对病情做到密切掌控,警惕出现不良事件。对此情况,我院采取整体护理干预,针对患者个体化需求,制定全面关爱患者身心健康的医疗护理干预手段,从根本上使患者获得相应的安全感与满足感,增强本身对于疾病治疗的依从性,有利于后续治疗进程的展开。

常规意义上来说,患者在遭遇危重症时,往往心理和身体状态极差,这时做到整体护理和个性化护理相结合能够显著改善这一情况的发生,只有充分的做好各项护理准备,积极了解患者和家属的治病需求才能在相关工作的开展中取得良好的效果,这就要增强护理人员的综合素质、语言表达能力以及对于患者的同理心。

综上所述,开展MRI 检查时对患者实施整体护理干预与个体化护理模式相结合,有助于提升护理人员的责任心,增加医患沟通程度,降低风险事故的发生,显著提高检查质量,保障患者在检查过程中的安全,此举有极大效果,值得被临床推广。