装配化盒子建筑的发展思考

2020-07-27ZHOUKuanYANGLiSARAhSalahZHANGShuai

■ 周 宽 ZHOU Kuan 杨 丽 YANG Li SARAh A.Salah 张 帅 ZHANG Shuai

0 引言

盒子建筑是具有高度工业化特点的装配式建筑。该建筑由工厂预制的盒子状建筑构件组装而成。当下,在建筑能耗占到我们所获取的自然原材料50%的背景下[1],盒子建筑的出现和发展无疑为建筑节能研究提供了新的方向。不同于仅限的建筑使用中所需能量狭义的建筑能耗概念,广义的建筑能耗则涵盖了建筑材料、建筑施工乃至于城市环境等多方面的能量损耗[2]。装配式盒子建筑正是在这些方面有着其独特的优势,从而成为新时代建筑业关注的重点。

1 盒子建筑概念的提出与发展

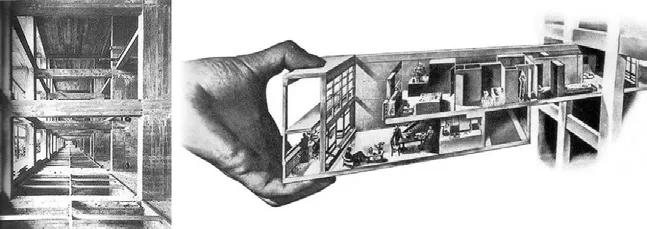

盒子建筑的原型最早可以追溯到1901 年,当时,俄国在世界上率先尝试用木头建造盒子状的房屋[3]。伴随着20 世纪建筑思想以及工业技术的巨大突破,盒子建筑的材料、结构、建筑类型都有了一定程度的发展和变化。第二次世界大战以后,由于战争的破坏,许多城市迫切地需要重建大批住宅,大大推动了建筑工业化以及装配式盒子结构建筑的发展。到20 世纪50 年代,瑞士也较早地形成了盒子建筑的结构体系。1952 年,柯布西耶设计的马赛公寓落成,这栋建筑也是体现他建筑工业化思想的代表作品。在他的“功能性插入”草图中,对马赛公寓的设想已经与盒子建筑的内涵十分接近(图1)。1959 年,苏联纳霍德卡地区建成了第一栋4 层的盒子结构房屋。随后,这种新型的多层盒子结构的建筑工艺在苏联各地区得到广泛应用,索契、莫斯科、罗斯托夫等地都相继建造了很多多层盒子住宅、公寓等民用建筑[4]。但整体而言,盒子建筑尚未在世界范围内引起足够重视。

图1 马赛公寓结构插入草图

变化出现在1967 年,在当时的蒙特利尔世博会上,建筑师莫瑟·萨夫迪的作品“67 号栖息地”,以其奇特的外观轰动一时(图2)。在这栋建筑作品中,所有的住宅单元都被建筑师设定为统一的盒子模块,提前进行预制建造,随后参差错落地堆叠,形成独特的整体造型。建筑充分表现了“盒子”这一单元结构形式和造型作用。自此,特别是在随后的20 世纪70 年代,盒子结构建筑得到了更为迅速地发展,除了早有基础的欧洲,美国、日本都有相关的建筑实例出现。总体上看,当时生产盒子建筑构件最多的要属美国、苏联、德国等国,其产量约占到世界总产量的90%。

图2 67 号栖息地

最早出现盒子建筑的苏联,更是着重发挥其工业化特点,研制和生产高层盒子建筑体系。1969 年,首先在克莱斯诺达尔建成了一栋9 层高的盒子住宅。随后在索契的此类结构体系中,结合混凝土的部分现浇,又建成了一栋足有24 层高的公寓。同时,盒子结构在建筑类型上也逐渐有所突破,陆续出现了应用该技术的疗养院、商店、办公楼等公共建筑。在1981年—1990年的国民经济发展计划中,前苏联甚至将盒子建筑的发展作为要点纳入其中。

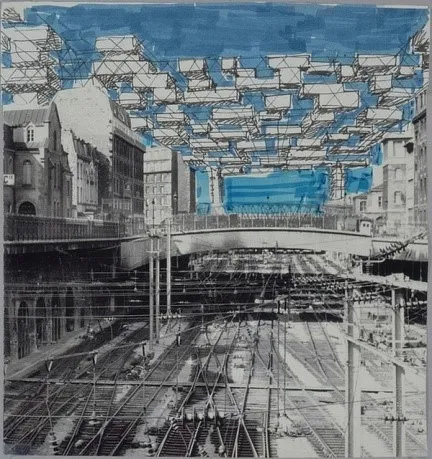

但关于盒子建筑的相关建筑理论则主要出现在法国、美国、日本等资本主义阵营国家。最早在20 世纪50年代,法国先锋建筑师尤纳·弗莱德曼就提出了“移动建筑”“空中城市”等一系列理论和构想(图3)。在他的理论中,十分强调建筑使用者的参与性和可变性,认为居民应当是建筑的设计师,而建筑应当随社会的改变而改变。在他的很多草图中,盒子建筑的形态多次出现,表明了这一结构形式广泛的应对性和可塑性。此后的60 年代,日本建筑师矶崎新也针对“空中都市”这一主题做出了他的构想。他同样也是运用盒子建筑的形式,对建筑未来的发展做出了探讨(图4)。同时代,在对外来建筑发展进行的构想中,英国的电讯小组也提出了他们的看法。其中,建筑的单元化和可移动性是其理论精华。在他们著名的“插入城市”概念中,每个住宅都成了一个个居住的箱体单元,可以被自由地插入到建筑结构中。同时,箱体本身也是可以被自由运输,且整体安装的。

图3 弗莱德曼的空中城市构想

图4 矶崎新的“空中都市”

1970 年,在大阪国际博览会上,日本建筑师黑川纪章创作出了盒子式的TB 实验性住宅,为其“新陈代谢”的理论张本。其核心思想主要认为建筑不应是静止而一成不变的,而应该具有一定的活力,像生物一样,始终处于新陈代谢的动态过程中。而盒子建筑能充分表现建筑所应具有的发展可能性。由于其预制标准化模块的形式,不改变原本的结构支撑体,只需要适当替换部分构件,或是调整盒子本身的数量或位置,就能实现建筑的生长和代谢。1972 年,在其著名的中银舱体大楼的设计中,同样也是运用了盒子结构的建筑形式,将140 个规则的长方形舱体作为居住单元插在中心两个筒体上(图5)。这些舱体可以随时进行更换、增加或者减少。而这正是利用了盒子结构建筑在模块化、灵活性方面的特点,实现了建筑进行“新陈代谢”的设计初衷[5]。

图5 中银舱体大楼

到1983 年,模数化的集装箱建筑理论体系被美国的John M Di Martino 首次提出,该体系将闲置废旧集装箱的再利用与建筑设计理念巧妙结合,并申请了相关专利,至今仍是很多建筑实践中常用的手段。1991年海湾战争期间,美军为解决战俘和军队临时住宿与办公的问题,投入了大量的集装箱型模块建筑,这也是集装箱建筑首次大规模实践应用[6]。

此后,各国对盒子建筑的研究也逐步深入,相关技术手段也逐步走向成熟,而其市场也逐年扩大。在建筑应用的功能类型上,也逐渐从单一的住宅领域,拓展到文旅、商业、办公、住宅、酒店等功能。

而在我国,关于盒子结构建筑的学习和研究则相对起步较晚。20 世纪70 年代,北京、青岛、天津、南通、西安、杭州等地陆续建造了一批盒子结构体系的建筑,做出了相关的一些实验性探索。1979 年起,我国开始了对钢筋混凝土箱型房屋的有关研究。北京中建建筑科学研究院研发了能进行整体浇筑的盒子建筑[7],模块间采用了有利于抗震的滑动铰安装节点,不仅构造简单,且能有效减震。近年来,清华大学也对可拼装式的钢混盒子建筑进行了研发,该种类型的盒子建筑可调节尺寸,同时在施工上也比传统的现浇式更为便捷。固然我国的盒子建筑在技术结构层面上有所突破,但相对来说,盒子建筑在我国市场所占份额仍然较小,且在现实推广上也并不顺利。

2 盒子建筑的性能特点

盒子结构建筑是建筑工业化的高级形式,其核心在于标准化、模块化的预制装配,因而具有高度的工业化特征。首先,表现在其迅捷的施工建造周期。由于盒子建筑本身的搭建工作大部分已经在工厂中直接完成,在施工现场只需要负责盒子的置入和连接工作,基本上为干作业,因而大大减少了现场工作量,降低了施工建造的时间。而相关部件也能适应现代交通方式,如公路、铁路、水路的迅速运输,但由于构件形体较大,可能需要相关设备的辅助。其次,出于工业化生产的缘故,盒子结构建筑的构件相对而言标准化程度较高,工厂的大机器生产流程减少了人工建造中所容易出现的疏漏和误差,因而更能保证整体的质量。

从结构方面来看,盒子建筑具有整体性强、安全性能高的特点。由于每个盒子都是独立的支撑体,其力学性能高。而盒子的统一浇筑或拼装也保证了单个个体的整体性。即便是作为填充体插入的盒子,也会具有盒子本身和框架体的两重结构保障,确保了总体的稳固,具有很强的抗震、防风性能。

盒子建筑的灵活性尤为值得称道,这也是其成为很多建筑构想乃至实践中主角的原因。无论采用盒子结构的建筑物本身是临时性的还是永久性的,只要需要调整或是改造,都可以方便地更换相应的预制构件或是改变建筑的整体拼插形态。即便受到城市规划建设等要求需整体搬迁时,也可以迅速地化整为零再异地重建,而并非只能不可逆地拆除,从而增强了循环利用,较为经济。

盒子结构建筑在空间塑造上则具有标准化、模块化等特点,这也导致了空间形式重复性较大。因而在实际功能上,对住宅、宿舍、酒店、学校、办公楼等空间要求较统一的建筑类型适应性较强。但是对于大跨度空间,或是对于功能要求较复杂、空间变化多的建筑功能类型而言则较难适应,因而具有一定的局限性。

从经济的角度上看,纳入人工、材料耗费量等因素的建筑安全造价,单就小高层住宅而言,利用传统施工建造方法的建筑约为1 569.77 元/ m2,而采用盒子结构的建筑则约为2 179.21 元/ m2,二者之间的建安造价相差609.44 元/ m2。因而忽略后期相关的维护成本,传统建筑的建造成本更低。但若将后期维护成本一并考虑,传统建筑需要各种构件安装以及墙体浇筑等费用,但盒子建筑只需承担盒子与整体的安装费用。因而总体来讲,盒子建筑建造成本较低[8]。

至于盒子建筑的节能性则是个复杂的话题。从建造能耗上看,同一地块上的建筑采用盒子构建手段,由于受到形状、材料、连接构造方式等多方面的影响,产生的能耗可能会比通过针对性设计的建筑方案为多。但如果从普适性的角度来看,大规模的量化生成模式同样也能减少材料浪费、降低人工资源和成本,并同时能促进建筑用材的回收利用,因而相对来说反而更加节能。但由于这些装配式盒子建筑的建造往往伴随提高施工和设计速度的目的,导致其内部设计不够精细,缺乏详细的考虑,因而在建筑运营维护和节能上还存在很大的空白。而建筑节能研究则是个具有时代性的范畴[9]。随着时代的进步,材料和建造方式的进步都可能带来节能技术的突破,而建筑中可再生清洁能源的应用也愈加突出[10]。如何在盒子建筑逐渐流行的当下,找出适应其特点的节能技术和手段,则是仍需要进一步研究的问题。

此外,盒子结构建筑在实际的应用推广中也受到了一定的阻力。首先,盒子结构的构件制造与其他种类建筑相比花费不菲,预制工厂需要进行大额的资金投入,但实际应用该结构的项目还并不多,容易使工厂面临较大的经济风险,从而使很多企业望而却步;其次,相关构件和材料的运输、安装需要特定大型设备,也导致了总体价格负担的增加。而在建筑空间感受上,由于我国相关的研究和设计工作还处于试验阶段,整体上还不够成熟,再考虑到建筑本身的限制性,使得目前的居住体验和感受都还有待进步一地提高。再加上大众对盒子结构建筑缺乏足够的认识和了解,社会认同度较低,对此普遍抱有保守的观望态度。

3 总结与展望

盒子结构建筑作为建筑工业化的代表,以其独特的工业特点和建造优势,自20 世纪出现后就逐渐被全球所接纳、推广。截至20 世纪60 年代,盒子结构建筑已经被大量地尝试并应用于苏联、美国等国家的住宅建筑中。

随后,盒子建筑以其灵活、可变、模式化的特点被许多建筑师、建筑理论家所重视。尤纳·弗莱德曼借此发展了他的“移动建筑”和“空中城市”构想;英国的“电讯派”建筑师们提出了“插入城市”的概念,将盒子作为建筑的“硬件”自由地插入到巨构的建筑结构中,完美地诠释了城市移动居所的特征。日本的“新陈代谢派”建筑师们也利用盒子建筑宣传他们的主张,希望以此去创造可以自然生长、适应社会变化的建筑。随着工业化水平的提高和科技的进步,盒子建筑的形式也在逐渐发展,近年来流行的集装箱建筑就是其中一例。

从技术发展层面来看,盒子建筑目前还是主要强调其装配化的特点及工业化的施工建造优势。但如何强化其建筑舒适性的特点,如何在进一步保证其舒适性的前提下,发挥它的节能技术潜力[10],并结合其结构特点,减少建筑运营时的能耗,则成为了需要继续研究和挖掘的内容。

4 结语

在我国,刚刚度过了建筑业粗放发展的时期,国家大力推进建筑工业化的发展,但总的来说,对装配式建筑的研究和实践应用还处于起步阶段。随着城市空间、土地资源的日益紧张,高效率、高产业成了追求的目标,因而,建筑产业对集约化、规模化、模式化的要求越来越高。盒子建筑作为装配式建筑的典型代表,其前景会越来越广阔。