论盗窃罪的秘密性要素

2020-07-23杨馥铭

摘要:秘密性是成立盗窃罪的必备要素,也是盗窃罪区别于抢夺罪的关键。将公然以平和手段取得他人财物的行为认定为盗窃罪违反社会的一般观念,不符合我国的立法实际。为克服理论上的缺陷,应将秘密性要素严格限定在盗窃罪的客观要件之内,并运用认识错误理论解决主观认识与客观表现不一致的两种非法占有行为的定性问题。

关键词:盗窃罪;秘密性;认识错误

中图分类号:D924.3

文献标识码:A

文章编号:CN61-1487-(2020)08-0058-04

关于盗窃罪的成立是否以秘密性为要件,刑法学界存在两种截然不同的观点。一是秘密性肯定说(后文称为“肯定说”),该说认为秘密性是成立盗窃罪的必备要素,也是盗窃罪区别于其他犯罪尤其是抢夺罪的关键。二是秘密性否定说(后文称为“否定说”),该说认为盗窃不仅限于秘密窃取,完全可能存在“公然窃取”的情形。对此,本文将在总结各方观点的基础上提出一些浅见。

一、肯定说观点的概括及评析

(一)肯定说对盗窃的定义以及对“秘密性”的理解

肯定说认为,盗窃是指以非法占有为目的,秘密窃取他人占有的公私财物的行为。所谓秘密窃取,是指行为人采用自认为不被财物所有人、保管人发现的方法暗中取走财物。具体而言,秘密窃取包括两方面含义:首先,“秘密”具有相对性,是针对财物控制人而言的,即只要取财行为没有被财物控制人发觉,即使被其他人发觉,也不失其秘密性。其次,“秘密”具有主观性,即只要行为人在取得财物时自以为没有被财物控制人发觉即成立秘密窃取,至于事实上是否被发觉并不影响行为的秘密性。

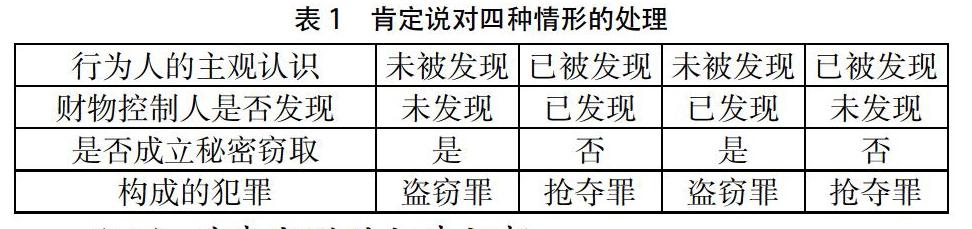

现实中,如果将行为人的主观认识和行为的客观表现结合起来分析,则存在四种情形:一是行为人自以为其行为没有被财物控制人发觉,而事实上财物控制人也确实没有发觉,此类行为无疑成立秘密窃取,构成盗窃罪;二是行为人自以为其行为已经被财物控制人发觉,事实上财物控制人也确实发觉了其行为,此类行为当然不成立秘密窃取,而构成抢夺罪;三是行为人自以为其行为没有被财物控制人发觉,但事实上财物控制人已经发觉;四是行为人自以为其行为已经被财物控制人发觉,而事实上财物控制人并没有发觉。根据肯定说,第三种情形成立秘密窃取,构成盗窃罪;第四种情形不成立秘密窃取,构成抢夺罪。

(二)对肯定说的初步评析

不难看出,肯定说存在一些难以自圆其说的问题,最明显的就是客观要素与主观要素交织混杂、夹缠不清。肯定说主张者无一例外都是在客观方面要件中讨论盗窃罪的秘密性,依此思路,秘密性当属客观要素。但在具体阐述秘密性时,又不知不觉落脚到主观认识上,最后完全以行为人的主观认识作为判断是否成立秘密窃取的标准,至于行为在客观上是否被发现则并不影响秘密性的认定。于是容易引发疑问:秘密性究竟属于客观要素还是主观要素?在这一点上,肯定说有自相矛盾之嫌,当然,肯定说的缺陷远不止此,本文将在第二部分详述。

二、否定说观点的概括及评析

近年来,以张明楷教授为代表的一部分学者向肯定说发起了有力的挑战,力图推翻将秘密性作为盗窃罪成立必备要素的传统观点,同时建立了一套新标准作为认定盗窃罪、区分盗窃罪与其他犯罪的根据,从而形成了秘密性否定说。

(一)对肯定说的批判

否定说论者首先从多方面对肯定说提出了批判,其观点可归纳如下:

其一,肯定说混淆了盗窃罪的主观要素和客观要素,造成了两者之间的矛盾。这一点大致与本文第一部分对肯定说的评析相同,此处不再赘述。

其二,肯定说罔顾行为的客观方面,致使盗窃罪的成立与否完全取决于行为人的主观认识,这是主观主义刑法观的体现。如果行为人以平和手段取得他人财物之时,不知道也无所谓其行为是否被财物控制人发觉,根据肯定说便难以判断行为人是否构成犯罪或者构成何罪。

其三,肯定说不符合主客观相统一原则。据此原则,对于故意犯罪而言,故意的认识因素与意志因素应当与构成要件客观要素的内容相一致。但根据肯定说,一方面盗窃罪的客观方面可以表现为公然取得,另一方面又要求行为人主观上认为其行为处于秘密状态,这就意味着行为人在没有认识到客观事实的情况下成立故意犯罪,与主客观相统一原则相悖。

其四,肯定说将公然取得他人财物的行为一律认定为抢夺,可能导致对某些以平和手段公然取得他人财物的行为处理上的不当。例如,甲在自家二楼阳台上失手将钱包掉落到楼下。甲马上让其妻下楼捡回,自己则在阳台上盯着钱包。此时,携带管制刀具经过的乙不顾楼上甲的强烈抗议,捡起钱包扬长而去(后文称“钱包案”)。乙的行为属于公然取得,根据刑法第267条第2款,构成携带凶器抢夺,从而成立抢劫罪。这未免定罪过重,有失合理性。

(二)否定说对盗窃的定义

否定说论者在质疑肯定说的同时,重新定义了盗窃罪:盗窃,是指以非法占有为目的,违反被害人的意志,采取平和的手段,将他人占有的财物转移为自己或者第三者占有。

根据这一定义,认定盗窃罪的关键由“秘密性”转变为“平和性”,秘密性不再是成立盗窃罪的必要条件,完全可能存在公然盜窃的情形。例如,甲为盗窃财物,于深夜偷偷潜入某孤寡老人乙家中。在甲满屋翻找贵重物品时,乙被声响惊醒,但乙因为惧怕而不敢阻止或呼救,只能苦苦哀求甲不要拿走其财物。甲对乙的哀求置若罔闻,继续翻箱倒柜,最终找到价值数千元的财物翻窗逃走。否定说认为,尽管甲明知其行为已经为被害人发觉,但由于甲自始至终都是以平和手段取得财物,因此,其行为成立盗窃而非抢夺。

(三)盗窃与抢夺的界限

盗窃罪是否以秘密性作为成立条件直接关系到盗窃和抢夺的界限。肯定说以“秘密性”作为划分二罪的界限,而否定说则以“平和性”作为划分二罪的界限。两者最主要的差异就在于,对于公然以平和手段取得他人财物的行为,根据肯定说成立抢夺,依否定说则成立盗窃。

在否定说论者看来,“平和性”意味着盗窃行为本身不可能致人伤亡。反之,如果取财行为具有致人伤亡的危险性,就不能被评价为盗窃,而应当区分隋况认定为抢夺或者抢劫。问题在于,如何判断行为是否具有致人伤亡的危险性呢?否定说论者认为,认定取财行为具有致人伤亡的危险性必须同时满足两个要件:第一,被行为人非法夺取的财物处于他人的紧密占有之下,如放在衣袋、拿在手中、背在背上、挎在肩上等与身体紧密接触的财物。第二,行为人夺取财物时使用了非和平的手段,该手段可以被评价为对物暴力的强夺行为。如突然使用强力夺取他人提在手上或者背在背上的包,突然使用强力摘取他人佩戴的手表、耳坠、戒指等饰物。

对于仅具备上述某一个条件的情形,根据否定说,应认定为盗窃:一是对脱离他人身体的财物实施非法占有。如甲被路边绳索绊倒,手中的钱包飞出其身体五米之外。乙碰巧经过,趁甲伤重不能行走,不顾甲的呼喊咒骂捡起钱包离开。由于此时甲的钱包已脱离其身体,不论乙的动作是多么迅速有力,都不具有致甲伤亡的可能性,因此乙的行为不应认定为抢夺,而应认定为盗窃。二是非法取得他人紧密占有的财物时,如果行为本身和平、平稳,不能被评价为对物暴力的强夺行为,则也应认定为盗窃而非抢夺,典型情形如扒窃。

(四)对否定说的评析

否定说论者在盗窃的认定、盗窃与抢夺的区分上构建了一套全新的理论体系,不得不承认,该观点确有独到之处,但本文并不赞同。本文坚持盗窃必须具有秘密性,不承认公开盗窃。理由如下:

其一,“公开盗窃”不符合我国社会的一般观念。在我国自古以来就普遍存在“明抢暗偷”的观念,“盗”“窃”“偷”往往作相同理解,即“秘密拿取他人之物”,否定盗窃行为的秘密性意味着颠覆国民对“盗窃”的一般认识。诚然,刑法用语的含义不一定完全等同于其通常含义,但完全违背一般国民直觉的解释难以被采纳。对法律用语的解释即使在逻辑上非常严密,理论上非常周全,但如果违背人们的既有共识,让人觉得匪夷所思,就很难说该解释是科学的。顾国民的法感觉,将公开以平和手段取得他人财物的行为认定为盗窃,会导致司法脱离实际,难以被民众接受。

其二,否定盗窃行为的秘密性,承认“公然盗窃”不符合我国立法实际。尽管德日等国刑法理论并不强调盗窃罪的秘密性,但我国与这些国家对财产犯罪的规定不同,不宜照搬其理论。纵观各国立法可知,承认公然盗窃的国家一般没有规定抢夺罪。这些国家将公然取得他人财物的行为区分情况纳入盗窃罪与抢劫罪中处罚,其中公然以平和手段取得他人财物的行为通常被认定为盗窃罪。之所以如此,是为了防止处罚上的漏洞。与这些国家不同,我国规定了抢夺罪,公然平和取得他人财物完全符合抢夺罪的构成要件,不必为了防止处罚上的漏洞对“盗窃”做超出常人理解的解释。

其三,以“平和与暴力”作为区分盗窃与抢夺的标准,其界限并不明确。在否定说论者看来,抢夺因包含一定的“对物暴力”而具有致人伤亡的可能性,盗窃因手段“平和、平稳”而不具有致人伤亡的可能性。但实践中,“平和与暴力”两者并非泾渭分明,是否具有致人伤亡的可能性也并不是那么容易判断。否定说論者无疑也意识到了这一点,因此进一步给出了区分方案,即同时满足“对物暴力”和“紧密占有”两大条件则构成抢夺,否则只能认定为盗窃。但仔细分析就会发现,现实中大量情形如果据此处理就会得出明显不合理的结论。如甲在公共汽车上,趁人多拥挤,用锋利的薄刀片划破被害人的衣服口袋并迅速取出钱包(下文称之“刀片案”)。甲的行为很显然同时满足“对物暴力”与“紧密占有”两个条件,整个过程也无疑具有致人伤亡的危险性,完全符合否定说之下抢夺行为的特征,但实践中却毫无疑义地将其认定为盗窃(扒窃)。

否定说之所以会遇到类似尴尬,主要是因为“对物暴力”本身含义不清。何谓“对物暴力”?为了窃取财物的某部分而将整体毁坏是否属于对物暴力?以损毁此物的方法为窃取彼物制造条件是否属于对物暴力?仅从字面上看,认为这些行为包含“对物暴力”并无不可。但这样一来,许多原本毫无疑义构成盗窃的行为依否定说都应认定为抢夺。如甲头上佩戴一贵重钻石发饰坐在公共汽车上,后座的乙在甲没有发觉的情况下将发饰折断并取走钻石部分;又如后座的乙划破前方甲的背包取走其中的钱包。根据否定说,两例中乙的行为都构成抢夺,但实践中却公认乙的行为属于盗窃。可见,以“和平与暴力”作为认定、区分盗窃罪与抢夺罪标准的否定说并非无懈可击。事实上,从现行刑法对抢夺罪的规定并不能看出“对物暴力”这一构成要素,纵观司法解释也没有类似规定,“对物暴力”仅属于部分学者在理论上的探讨,其论证远未充分。

三、本文的观点

(一)将“秘密性”严格限定为盗窃罪客观方面的要素

本文认为“秘密性”是成立盗窃罪的必备要素,不赞成将公然平和取财的行为认定为盗窃。但不可否认的是,肯定说在理论上确实存在缺陷。如何克服肯定说的弊端,完善盗窃罪的秘密性理论呢?本文认为,只要厘清主观要素与客观要素的关系,问题就会迎刃而解。

在肯定说有关秘密性的两方面含义中,本文赞成秘密性的相对性,即盗窃罪的秘密性是相对于财物控制人而言的。但与肯定说不同的是,本文认为应将“秘密性”要素严格限定在客观要件之内,至于行为人主观上是否认为财物控制人发觉其行为对秘密性不存在影响。换言之,如果非法占有行为客观上没有被财物控制人发觉,则行为具有秘密性,反之则不具有秘密性。

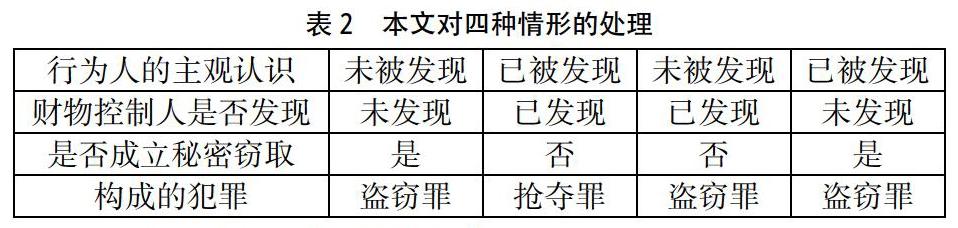

如前所述,综合考虑行为的客观表现与行为人的主观认识,现实中存在四种情形。其中,主客观相一致的两种情形下罪名认定较为明晰,存在争议的是客观表现与主观认识不一致的两种情形:一是不法占有行为客观上已经被财物控制人发现,但行为人主观上以为没有被发现,即客观上表现为公然非法占有,符合抢夺罪的特征,但主观上却具有盗窃罪的故意。二是客观上财物控制人并没有发现行为人的不法占有行为,但行为人自认为其行为已经被财物控制人发现,即客观上表现为秘密窃取,符合盗窃罪的特征,而主观上具有抢夺罪的故意。这两种情形都跨越了盗窃罪和抢夺罪的构成要件,属于抽象事实认识错误,应当运用认识错误理论解决。

处理抽象事实认识错误目前以法定符合说居主流地位。根据法定符合说,对于抽象事实认识错误,应当在客观行为与主观故意内容相一致的范围内认定犯罪。首先,如果重罪的未遂犯处罚比轻罪的既遂犯重,则应认定为重罪的未遂犯。其次,如果重罪的未遂犯不受处罚或其处罚轻于轻罪的既遂犯,且重罪和轻罪具有同质性,则应认定为轻罪的既遂犯。所谓重罪和轻罪具有同质性,是指两罪所保护的法益相同或者具有包容性。据此,盗窃罪与抢夺罪具有同质性当无疑问。问题在于,两罪有无轻重之分?孰为重罪,孰为轻罪?

从刑法规定来看,两罪都有三个完全相同的量刑幅度,分别对应“数额较大”“数额巨大或者有其他严重情节”“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”三种情形。如此看来,两罪似乎并无轻重之分。然而,2013年出台的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》改变了这一局面。根据司法解释,同一量刑幅度下,抢夺罪对数额的要求比盗窃罪低,因此可以认为,相对于盗窃罪而言,抢夺罪是重罪。

从社会一般经验来看,虽然同为取财型犯罪,但与盗窃罪相比,抢夺罪表现出更加严重的主观恶性和社会危害性。一方面,抢夺罪的公然性特征意味着行为人是当着被害人的面明目张胆地实施非法占有行为,反映了行为人对正常社会秩序和财产关系更加恶劣的藐视态度。另一方面,与秘密窃取相比,公然夺取往往会给被害人造成更为严重的伤害。因为在秘密窃取的情况下,被害人是事后才发现财产被窃,遭受的通常只是财产损失。而在公然取财的情况下,被害人直接目睹行为人的犯罪过程,除了遭受财产损失外,往往还有心理压力和精神恐惧。因此,无论是从立法还是从现实考虑,认为抢夺罪重于盗窃罪都不存在障碍。

在客观表现与主观认识不一致的两种情形下,由于抢夺罪(重罪)未遂犯的处罚轻于盗窃罪(轻罪)的既遂犯,而两罪又具有同质性,根据法定符合说,这两种情形都应当认定为盗窃罪。综上所述,本文认为,综合考虑行为的客观表现与行为人的主观认识,对上述四种情形應当处理如下:

(二)回应否定说的批判

如本文第二部分所述,否定说论者指出了肯定说的诸多缺陷,但本文观点完全能够克服这些缺陷,使否定说的质疑无存在余地,从而使盗窃罪的秘密性要素得以坚持。

否定说论者指出:肯定说混淆了盗窃罪的主客观要素,使盗窃罪的成立完全取决于行为人的主观认识,未能坚持主客观相一致的原则。不难发现,根据本文观点就完全不存在这些问题。本文将秘密性要素严格限定在盗窃罪的客观要件之内,是否具有秘密性仅取决于客观行为是否被财物控制人发觉,与行为人的主观认识无关,不存在主客观要素的混淆,也并非仅凭行为人的主观认识定罪,认定犯罪的过程严格贯彻主客观相一致原则。

否定说论者还指出:将公然取得他人财物的行为认定为抢夺罪会导致某些案件处理不当,如“钱包案”。本文认为,“携带凶器抢夺”并非在任何情况下都一定成立抢劫罪。刑法理论公认抢劫罪中的暴力、胁迫须达到足以压制被害人反抗的程度。在“钱包案”中,如果乙当着甲的面捡走钱包时,故意向甲展示、挥舞管制刀具,意图使甲产生恐惧心理,认定为抢劫罪完全合乎情理,不存在处罚过重的问题;如果乙在捡走钱包时,只是碰巧携带了管制刀具,并没有使用的行为和意图,由于不存在“足以压制被害人反抗的暴力、胁迫”,乙的行为只能认定为抢夺罪而非抢劫罪,因而不存在处罚畸重的问题。

四、结语

将公然以平和手段取得他人财物的行为认定为盗窃既违反了社会的一般观念,也不符合我国的立法实际,更会造成理论上的混乱。但肯定说对盗窃罪秘密性要素的理解确实存在诸多缺陷,其症结就在于如何解决主观认识与客观表现不一致的两种非法占有行为的定性问题。本文运用认识错误理论解决了这一难题,克服了肯定说的弊端,为盗窃罪秘密性要素的坚持提供了一种思路。

作者简介:杨馥铭(1989-),女,四川恩阳人,单位为四川民族学院法学院,研究方向为中国刑法。

(责任编辑:御夫)