重大疫情期间“夸大信息”的传播机制与治理手段研究

2020-07-23田琦玮赖红波

田琦玮 赖红波

【摘要】由于中国社交媒体平台用户数量的不断攀升,浏览社交网络、接收以其为传播手段的信息,成为一种“全民”性质的行为,夸大信息传播的危害已不仅限于网络,而是可以对社会及日常生活产生实质性的危害,甚至成为影响恶劣的谣言。特别是发生重大疫情期间,以网络社交媒体为传播平台的夸大事实信息对社会公众的扰乱更为防疫工作雪上加霜。本文通过对重大疫情期间夸大信息的定义,总结出其特点及传播机制,推导出可能的治理手段,在不同类型的夸大信息愈演愈烈之前对其迅速分辨并有效扼制其传播,避免其对社会防疫工作产生不可逆的危害。

【关键词】夸大信息;传播机制;重大疫情

在“后真相时代”的今天,微信、微博等社交媒体平台以强大的信息渗透性成为了中国公众主要的舆论场。重大疫情的背景之下,主流媒体关于疫情的真实报道具有一定时滞,而公众对信息的渴求却没有减少,海量信息借助社交媒体平台被筛选、夸大,产生“滚雪球”效应。且由于重大疫情期间,公众面对着海量相关信息所产生的迷茫、由此爆发的种种公众情绪很容易使事实信息被不同程度地夸大。这些夸大信息对社会防疫工作的影响程度有所不同,因此传播机制也存在差异,针对其治理的手段也不应一概而论。

一、重大疫情期间夸大信息的定义

一般在新的、没有被广泛普及的事实信息的基础上,出于某种心理上的动机或自身利益,对其进行夸张扭曲的行为可以称作对信息的夸大。当发生重大公共事件时,信息被夸大的行为成为一种日常,无论在频次、数量还是所产生的效果上,都呈几何倍数增长。在此种情形下被人为主观处理过的信息就是本文所指的“夸大信息”。

重大疫情期间,夸大信息可以根据其不同影响分为三类:第一类是消费公众情绪的社会负面信息,影响较小;第二类是意图指导公众防疫期间行为的伪科学,具有一定影响;而第三类就是对事实进行严重夸大的谣言,社会影响恶劣。

二、重大疫情期间三类夸大信息的案例分析

(一)消费公众情绪的社会负面信息

在重大疫情的影响下,公众情绪处于一种爆发的状态:恐慌、愤怒、同情等情绪使得公众对一些煽情的负面信息产生极大认同感,更愿意成为其传播的中介,发展更多被传播者。此种情形下,信息接收者是以抒发情绪为目的进行信息接收和传播的,不存在对信息的真实性的需求,因此往往对所接收的负面信息进行二次夸大,形成一种“负面信息——负面情绪——夸大信息——负面情绪”的循环,本质是公众情绪的自我消费。例如2月16日,梨视频发布一则视频:在湖北武汉某家医院门口,一个小姑娘追着殡葬车哭喊“妈妈”。一经发布即引起微博大量转载热议,接着立即有消息称视频中的这个姑娘“也去世了”。根据微博“较真”平台提供的信息,新京报的记者采访到当时视频的拍摄者,拍摄者称消息传出当天联系过女孩,其和父亲在家隔离,目前并无大碍。也就是说,该视频确实是事实信息,当然也是一则负面信息,而据此产生的“女孩去世”的消息却是夸大信息。又例如2月23日在微博平台上引起热议的作家方方的“封城日记”。本是纯文字的描述,被“加工”配上毫无关联的图片,极具误导性,夸大了原文中的信息。一些看到夸大信息的网友,将矛头指向方方,认为她意图引起恐慌。原始的事实信息在微博上被公开发布后,引起一波消极的公众情绪,经过舆论的添油加醋,成为了夸大信息。而被夸大后的信息,进一步强化了公众的负面情绪,进而成为一种“共情伤害”。在重大疫情期间,由于情绪伤害仅是对信息接收者内在的一种伤害,且因信息接收者对该信息的关注度而异,此类夸大信息的影响力还是极为有限的,对社会总体不会有实质影响。

(二)意图指导公众防疫期间行为的伪科学

这类夸大信息特征明显,主要是关于研究“新冠病毒”的“重大突破”和如何防疫自救的伪科学,也是最具有传播力和“发挥”空间的一类夸大信息,对公众的行为具有强大的指导性。这类夸大信息往往以最新医学发现为依据,在此基础上利用图文视频进行夸大或扭曲,意图编造事实。例如1月31日晚开始大规模传播的“双黄连口服液可预防新冠病毒感染”,即典型的第二类夸大信息。首先,此夸大信息的事实“基底”是1月31日晚间人民日报等主流媒体在微博官方账号上发布的最新消息:“上海药物所、武汉病毒所联合发现:双黄连可抑制新型冠状病毒”。接着随着微博网友的热议和跟风转发,#双黄连可抑制新型冠状病毒#的话题登上热搜,包括人民网在内的线上媒体随即发布通稿。由于主流媒体在公众中具有强大公信力,公众情绪在疫情影响下又具有不稳定性,在信息接收时产生了无意识的夸大和扭曲,这条真实的新闻报道最终演变成了“双黄连口服液可预防新冠病毒感染”的夸大信息。而事实上,上海药物所研究人员表示,双黄连对病毒的确有抑制效果是初步发现,并没有具体的定论,还需要进一步研究。并没有说双黄连可以预防病毒的感染,更没有建议民众购买双黄连口服液以预防感染新冠病毒。“可抑制”是事实,而“预防感染”则是公众恐慌情绪夸大扭曲的结果。当晚,在夸大信息的带动下,各大药店的双黄连口服液在一夜之间被抢购一空,对社会资源造成了损害和浪费。这类夸大信息容易引起公众的恐慌和盲从,具有一定影响。

較之第一类夸大信息而言,“伪科学”类的夸大信息对人的行为具有指导作用,影响不限于人的内在,而是对社会产生影响,造成对防疫不利的社会现象。相较第一类具有了一定程度的“线上线下”转化能力。

(三)对事实进行严重夸大的谣言

新冠肺炎的疫情爆发以来,由于最初武汉当地错过了控制疫情的黄金时期,使得公众失望、愤怒情绪爆发,急需一个抒发的出口。这就为严重夸大信息的谣言提供了传播受众,其传播经过受众的情绪处理愈演愈烈。例如2月11日谣传的“非上海户籍不再列入新增确诊病例中”,系附和公众对官方公布的确诊病例和疑似病例数据的质疑。由于谣言的传播,大量上海民众对“上海发布”官方微博账号发起抨击,登上微博热搜榜,引起市民线下热议,造成了不良社会影响,严重伤害了“上海发布”的媒体形象,后由上海卫健委辟谣。

更有甚者,一些不理智的民众对疫情爆发原因产生不合理猜测,而接收这些信息的民众,由于自身媒介素养的缺失,“震惊”之余将猜测夸大为事实进行传播,形成阴谋论。例如“新冠病毒是其他国家针对我国发动的基因战争”,试图引导仇恨,加剧本国民众的愤怒情绪,继而产生无意义的网络暴力,挤压事实信息的传播空间。

严重夸大信息的影响是最恶劣的,对于社会稳定和国家防疫工作都有较大影响。较之第二类夸大信息,它不仅具有“线上线下”转化能力,还具有二催化剂”效应,使接收并传播它的公众对社会不利的行为成为必然。

三、重大疫情期间夸大信息的传播机制

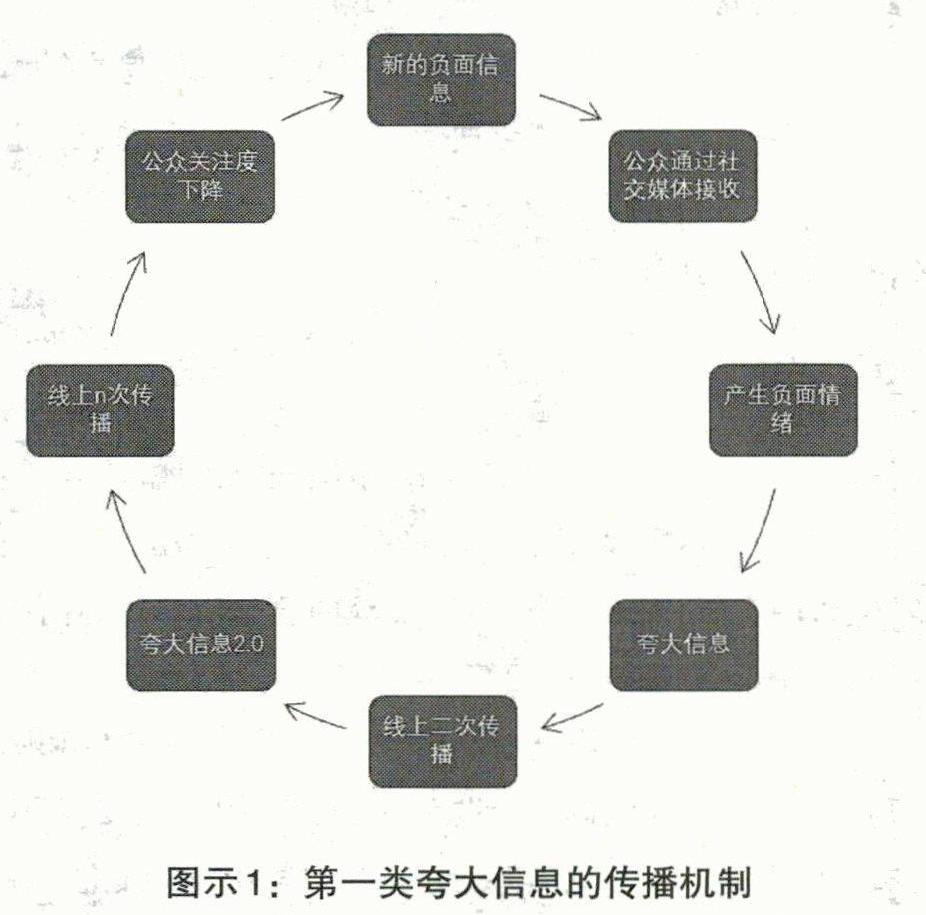

(一)负面夸大信息的传播机制

如前文所述,第一类夸大信息的传播,本质上是一种公众情绪的自我消费,其主要参与者是自媒体。此处的自媒体,指的是每一个可以在网络公开发布内容的社交媒体平台的用户。

重大疫情的背景下,新的社会负面消息被自媒体发布后,公众从网络上接收。但只是接收信息不足以造成二次传播。首先,这些负面信息之所以能被传播以致夸大,是有一定特点的。一是和公众发布信息的自媒体之间“接触点”的存在,即该负面信息被发布后在较长时间内不被删除且可以被二次传播,由点及面,形成信息传播的网络。二是带有“煽情”性质,能抓住公众的“痛点”。好比产品的营销,公众在重大疫情的影响下积攒的焦虑情绪,成为一种对信息的渴求。自媒体发布负面信息并与公众互动,就是满足公众情绪抒发的“产品”。与产品营销不同的是,重大疫情使得公众的情绪不仅需要抒发,还会不断产生。根据麦克利兰的成就需求理论,负面信息在传播过程中被夸大是因为人有“亲和动机”,也就是寻求社会认同感。由于微信、微博很容易形成“信息茧房”,负面信息传播者与被传播者在圈子内互动,通过夸大信息建立情绪共鸣,彼此认同,在重大疫情中找到心理上安全感。重大疫情的背景下,公众拥有集中的关注点,因此夸大信息会突破之前的圈子,在圈外不知情者接收的时候被认定为原始的负面信息,进行二次传播,之后还可能进行二次夸大,n次传播,直至耗尽公众对该信息的关注度,发布相关信息不再能够引起互动。

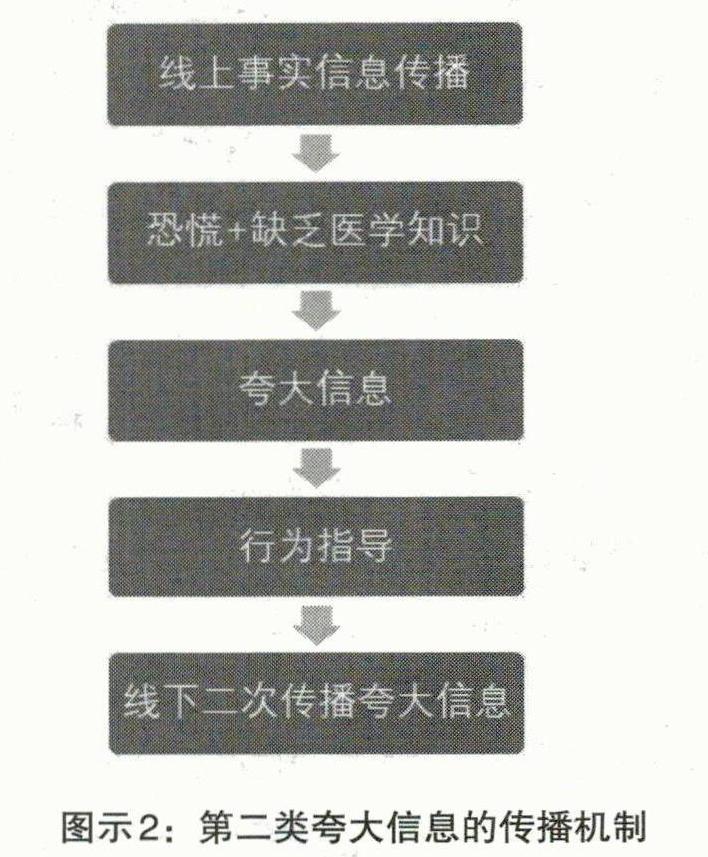

(二)防疫医学知识类夸大信息的传播机制

还是以“双黄连”为例。起初是作为一则正面的医学研究发现,“双黄连可抑制新型冠状病毒”,是纯粹的客观事实信息,初始的传播来自主流媒体,信息来源具有权威性,不再是自媒体。夸大信息来自公众的片面解读。在重大疫情影响下,接收此类事实信息的公众,具有以下特点:一是对疫情恐慌,不知所措。此次新冠肺炎肆虐的上升期,每天实时更新的‘新增确诊病例”“新增死亡病例”等数据为公众带来不同程度的恐慌,且由于新的疫情不具备科学有效的治疗方式或对症药物,不知道如何100%避免感染。二是缺乏医学常识,容易错误理解或听信。基于第一个特点,公众像在第一类夸大信息传播过程中那样,产生恐慌、焦虑情绪;基于第二个特点,夸大信息,产生对“双黄连口服液”的需求,也就是对具体实物的需求,能够产生线下具体行为,直到夸大信息被发布原始事实信息的主流媒体证伪。第二类夸大信息在传播机制上与第一类类似,不同在于:一,原始实施信息发布者不同,为主流媒体,不存在圈子,是一种信息普及式的传播;二,受众不同,第一类夸大信息的受众即为大众,第二类则为缺乏医学常识、容易听信的部分公众,这部分公众会在线下实施购买等行为,从行为上二次传播夸大信息;三,不构成循环,一个医学类夸大信息被证伪后,即失去对公众行为的指导性。

(三)严重夸大信息的传播机制

严重夸大信息的事实含量很小,可被称为谣言。它的传播机制本质是炒作舆论,能够使其愈演愈烈。

谣言的传播是一个线上线下信息流相互作用的过程。此次新冠肺炎疫情中,群圈化传播是谣言传播的主要渠道,谣言能够“在微信群圈中产生针对疫情恐慌或愤怒的情绪共振”[1]。以“非上海户籍不再列入新增病例”为例,从微博上扩散到微信后,通过微信群圈化传播,发展到线下上海市民间的交流,对“上海发布”的愤怒情绪产生共振,再将经过线下讨论激化过的观点(连带谣言信息)发布线上,线上线下相互作用,舆论被点燃。产生的影晌是降低了“上海发布”信息的公信力。

四、重大疫情期间对夸大信息的治理手段

(一)第一类夸大信息

如前文所述,重大疫情期间大多数负面信息的源头是自媒体,其之所以能被夸大进行传播,是因为有“接触点”和“煽情性”。由于公众本身在这时需求更多信息,通过删除自媒体发布的原始负面信息来消除“接触点”是不合理的,也违背社交媒体的初衷。同样的,负面信息的“煽情性”不能控制,公众的“痛点”真实存在。所以不能通过消除的方法治理,应利用大众媒体“议程设置”功能。从“夸大信息”和“线上二次传播”两个节点中间切断,打破循环。

根据议程设置理论,“大众媒介往往不能决定人们对某一事件或意见的具体看法,但是可以通过提供信息和安排相关的议题来有效地左右人们关注某些事实和意见”,且“受众会因媒介提供议题而改变对事物重要性的认识,对媒介认为重要的事件首先采取行动。”发生重大疫情,自媒体大量发布负面信息,公眾便关注负面信息,接着关注夸大信息。因此大众媒体,包括社交媒体平台上的各大官方账号,可以通过发布正面信息进行平衡,在公众接收信息的比例上,加大正面信息的曝光度。例如积极报道每日新增出院人数,对病愈的人员及其家属进行采访等。自媒体也可以积极传播类似“街头小男孩暖心为拾荒者带上口罩”等正面信息,缓冲公众对夸大信息的关注度,有效阻止二次传播。因此重点在于正面事实信息的曝光度的增加。当然,重大疫情爆发后,一段时期内负面信息会在数量上碾压正面信息,但负面信息带给公众情绪的影响是有限的,到达一定高度后,公众情绪不会因为负面夸大信息数量上的增加而上升,但会因为正面信息的出现而降低。另外,极端情况下,某些负面夸大信息影响恶劣,由此产生的夸大信息被二次传播不可避免,也可以采取删除已发布信息的方式进行治理,但可能引起公众更大的愤怒情绪。

(二)第二类夸大信息

治理第二类夸大信息的方式有两种,一种是在事实信息传播时即预防夸大信息,一种是在夸大信息产生后消除其对公众行为的指导。在“双黄连可抑制新冠病毒”这条事实信息的传播过程中,线上媒体并没有强调此最新医学研究发现还处在临床实验阶段,尚没有定论,更没有考虑到发布这条信息后的连锁反应,从而提醒民众不要因此囤积双黄连口服液。因此,如果在事实信息发布时,能够预测到公众可能因此产生的想法和行动,对症下药,通过强调事实信息细节并提供合理建议,也就是在公众自行处理该信息之前,即站在公众角度,先行对该信息进行处理,来降低公众对该信息夸大的可能性。

如果已经产生了夸大信息,原始事实信息的传播者就应像发布原始信息那样,统一补充发布细节和合理建议,抵消之前夸大信息对公众行为的指导。因此相较之下,预防夸大信息的方法較为理想。

(三)第三类夸大信息

不管源头在哪里,重大疫情背景下谣言的发酵还是依赖线上圈群化传播,如果可以切断线上圈群化和线下圈群化传播之间的转化,夸大信息就得到了治理。可以参考危机公关的5s原则。以“非上海籍不再列入新增确诊病例”为例,第一步,“上海发布”发布上海新增病例统计口径的真实信息,即“上海对新增确诊病例的统计方法一直是把外地来沪人员和本市常住人口放在一起合并计算总数”。第二步与市民在线上真诚沟通,可以通过转发评论相关热门微博,特别是基于谣言质疑批判的微博,来扩大第一步的影响力。同时,秉持“速度第一原则”,在线上圈群化传播阶段即将真实信息公开普及。第三步,系统运行,在线上线下都增加真实信息曝光度,例如线上发布信息,线下设置电子显示屏,发布的数据应保持一致,随时更新,保证信息公开化、透明化。同时,标明数据统计来源,形成权威认证。这样既可以阻止线上圈群化传播,又可以预防线下传播,降低网络谣言转化至线下的可能性。

结语

1.重大疫情期间,我们可以将夸大信息根据影响大小分为三类:第一类以被夸大的社会负面信息为特征,对公众产生“共情伤害”,影响限于个体内在情绪;第二类以夸大最新医学研究为特征,对公众行为有指导性,影响公众线下实际行为,对社会资源造成浪费;第三类以过度夸大事实为特征,实质是谣言。

2.第一类夸大信息的传播依赖自媒体和信息受众的“接触点”多,信息本身具有“煽情性”,对应公众“痛点”;第二类夸大信息以缺乏医学常识和抓住民众恐慌为前提,因具有行为指导性可在线下二次传播;第三类夸大信息通过圈群化传播线上线下转换发酵,愈演愈烈。

3.对于这样三类夸大信息,我们可以利用媒体“议程设置”功能降低对夸大信息的关注度,站在信息接收者角度先行处理事实信息,并参考危机公关的5s原则。

参考文献:

[1]马立德,李占一重大突发事件中谣言的特点、影响与对策建议[J/OL].新闻战线:[2020-02-19]https://mp.weixin.qq.com/s/QfYhWeBBcdWK8tpE19CMtw

[2]闫旭.微信公众号谣言的传播机制研究[J].新闻前哨,2019(11):86-87

[3]杜一鸣.网络谣言传播主体的社会动机与应对策略[J].传媒论坛,2020(1):167-168

[4]马雅虹,许有为.“圈子”文化下微信谣言传播探析[J].视听,2019(12):216-217

【作者简介】田琦玮,上海理工大学管理学院工商管理(中美合作)专业本科生。赖红波,上海理工大学管理学院副教授,应用经济学博士后;研究方向为产业与企业发展与创新战略。

【基金项目】2020年上海市大学生创新创业训练计划项目《疫情冲击下新技术发展与企业创新转型调研与案例研究》;2019年上海市政府发展研究中心“基于互联网+的上海创新发展”研究基地课题“上海人工智能与实体经济融合发展:机理、路径与政策研究”;2019年上海教委高校智库内涵建设项目《人工智能+”背景下设计引领智能制造转型升级研究》(编号:2019宣传1-2-60)。