中药寒热药性与其现代药理作用关联研究

2020-07-23谷帮杰李传芝

金 李,谷帮杰,李传芝,罗 欢

(1.达州中医药职业学院,四川 达州 635000;2.重庆医科大学,重庆 401331;3.重庆市铜梁区中医院,重庆 402560)

中药药性是中药固有性质和功能的高度概括,广义的中药药性包括“四气五味”“归经”“升降浮沉”“毒性”等;而狭义的中药药性主要指中药的“四气”即寒、热、温、凉四种属性[1],再精准概括为寒、热两种药性。现代药理学主要是基于现代物理、化学、生物等学科上产生的,研究药物有效成分,以及药物与药物之间、药物与人体之间作用机制的一门学科。当今所谓的中药现代化研究其本质主要就是以研究中药的有效成分、药理作用为主导的,虽说在一定程度上促进了中药的发展,但是这种以研究单体或者化合物等有效成分的模式具有明显的“中药西药化”的趋势,它忽视了中药功效发挥的复杂性和整体性[2]。基于这一状况,笔者对十三五规划教材《中药药理学》中所涉及到的所有中药寒热属性及某些现代药理作用(抗菌、抗病毒、抗炎)进行收集整理和分析,以期对于阐述传统中药药性和现代药理作用的关系有一定指导作用,为临床合理运用中药提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源及纳入标准

收集整理十三五规划教材《中药药理学》中所涉及到的,具有明确的现代药理作用记载的中药共计315味。

1.2 数据处理

根据中药寒、热(平)药性,抗菌、抗病毒、抗病原微生物等属性,符合标记为“1”,不符合标记为“0”,针对教材中对具有抗病原微生物作用中药的记载,只要描述了同时具有抗菌、抗病毒作用,则默认其抗菌、抗病毒项目成立,并在下面标记为“1”。在进行频数统计时,发现中药有凉、微寒、寒、微温、温、热、大热等药性。考虑寒与凉、热与温只是程度上的不同,没有本质的差异[3],就其本质而言均可归为寒、热二性。因此,本研究将“大寒”“寒”“微寒”“凉”规范为“寒”,“大热”“热”“温”“微温”规范为“热”。

1.3 数据录入与统计

利用WPS2019 EXCEL软件录入数据,建立数据库。通过SPSS 20.0软件进行描述性分析,采用相关性分析、χ2检验的统计学方法。

2 结果

2.1 中药寒热属性与相关现代药理作用分布情况

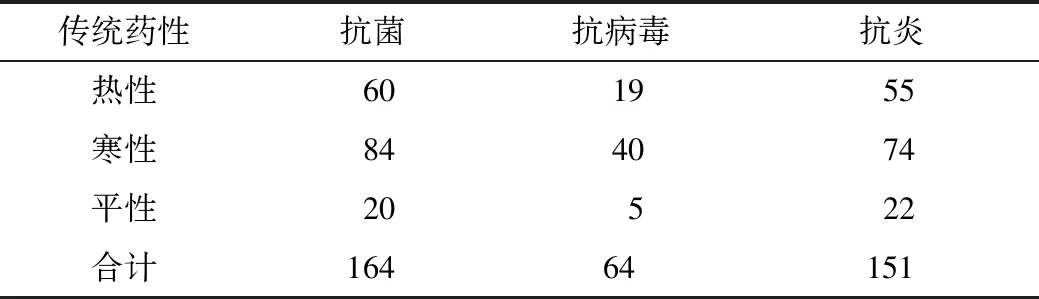

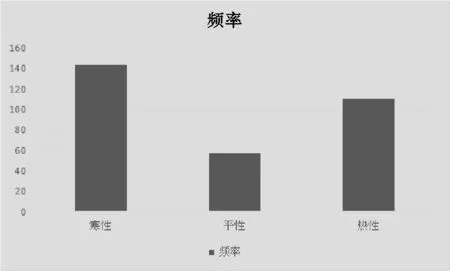

根据统计结果发现,315味中药中,热性药112味,寒性药145味,平性药58味,具有抗菌和抗炎作用的中药比例较大。见表1和图1。

表1 中药寒热属性现代药理作用分布情况

图1 中药寒热药性分布情况

2.2 中药寒热属性与现代药理作用的相关性

根据统计结果发现,抗病毒作用与寒性药成正相关,与平性药成负相关;抗菌作用与平性药成负相关。见表2。

表2 中药寒热属性与现代药理作用的Spearman相关分析

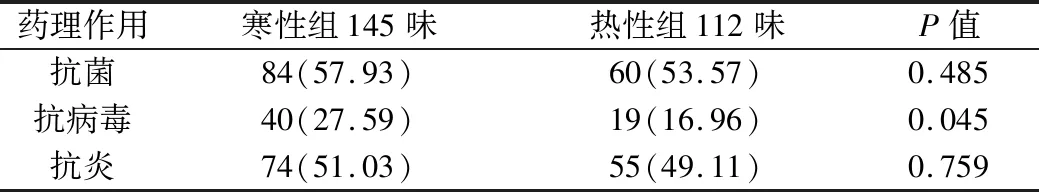

2.3 寒、热药物组现代药理作用对比分析

根据统计结果发现,寒、热药性中药中抗病毒作用所占比例存在差异,寒性药物占比例更大;抗菌、抗炎比例无统计学差异。见表3。

表3 寒热药物中现代药理作用对比分析 [n(%)]

3 讨论

(1)大多数中药具有抗菌或者抗炎作用。通过对十三五规划教材《中药药理学》中所涉及到的中药传统寒热药性及部分现代药理作用的统计分析可以看出,大多数中药均具有抗菌或者抗炎的功效。这说明对于一些炎症或者细菌性感染,中医药并非完全无计可施。众所周知,在我国抗生素滥用一直是个老问题,虽然国家加强了监督管制力度,但情况仍然不理想。2007年中国科协调查表明中国人均抗生素用量是美国的10倍;在欧美等发达国家,住院患者抗生素使用率在10%左右,而我国达到了30%,在某些基层医院甚至达到了70%[4]。那么,有没有一种方法可以减少抗生素的滥用。实际上,临床上已经有很多医生把某些中药当成抗生素来使用,一些科研机构和药厂也开始着手研究“中药抗生素”[5]。且不说这种做法是否合理,研究能否成功,但这也代表了中药的一种研究趋势。我们有理由相信,中医中药在这方面可以发挥重大作用。而且,因为中药相对于西药的结构来说成分更加复杂,导致了其不像抗生素那样存在耐药性的问题。因此,我们建议在条件允许的情况下,进行及时合理的中药介入,坚持中西医结合的治疗原则,尽可能少用抗生素,降低西药抗生素的副作用。

(2)利用中药药性与药理作用的关系以促进新药的研发。通过统计我们发现,寒性中药与抗病毒的功效成正相关,平性药与其抗病毒、抗菌作用成负相关。我们可以认为,寒性中药是抗病毒成立的优势因素。也就是说,寒性药抗病毒成立的概率更大。通过对比热性药和平性药,可以更加肯定这一点。以上谈到,我们可以通过合理运用中药来达到抗菌、抗炎的效果,以减少或者缓解抗生素滥用的情况。同样,对于病毒等病原微生物的存在,西药往往没有很好的特效药物。因为病毒基因的特殊性,更加容易发生变异,产生新的突变病毒株,造成原有的药物疗效大大降低甚至消失,增加了疾病防治的难度。截至2011年 4月底,全世界累计批准63种抗病毒药物[6],而这些药物只能预防和治疗少数几种病毒所致的疾病。众所周知的HIV之所以难以治愈,根本原因也是因为它是一种灵活多变的病毒。而中药因为其复杂的成分,发挥的是一个整体的效应,病毒的变异并不会对其疗效产生太大的影响。因此我们还可以有选择性地尝试从寒性药物里面筛选出一些药物来做一些相关研究,从中提取出一些对于特定病毒或者微生物有特异性杀灭作用的有效成分。已经有研究发现紫草、黄芩、姜黄、甘草等中药的活性成分对于艾滋病毒具有一定抑制作用;而对于其他病毒,例如乙肝病毒、单纯疱疹病毒也发现了很多具有抑制作用的相关中药[7]。对此,以后还可以对传统中药功效和现代药理作用进行分析,以更好地为新药开发、挖掘中药潜在价值作出贡献。

(3)合理运用中药的传统药性及现代药理作用以提高临床疗效。通过对比寒热药性中药的现代药理作用,我们可以发现,二者在抗病毒方面具有一定差异。相对来说,寒性药抗病毒成立的可能性更大。这一点也和上面的相关性分析结果相一致。但是我们是否可以这样认为,寒性药就具有抗病毒和抗病原微生物作用,而热性药就不具备这种作用呢?显然这样的认识是不合理的。

但现在临床上对于中药的运用就存在两种明显的误区,第一个误区是很多医生一遇到细菌感染,出现炎症,或者病毒感染,就喜欢用寒凉药,甚至有些中成药在功效说明这一栏标记“清热抗菌”,可谓不伦不类。通过我们的研究发现,首先在抗菌抗炎方面,寒热药的差异并不明显,因此遇到细菌感染就用寒凉药这一点,明显说不通。其次关于抗病毒和抗病原微生物的药物运用上,虽说寒凉药成立的可能性更大,但就好比之前说的,这并不代表热性药就没有抗病毒和抗病原微生物作用,也并不代表寒性药就一定具有抗病毒和抗病原微生物作用。而寒凉药大多数是清热解毒药,应用不合理对脾胃损伤非常大,医学是一个严谨的学科,性命攸关,哪怕一点小差错也可能致命,我们对于这些错误也要尽可能避免,所以以此为依据用药也是不可取的。关于在临床中药运用的第二个误区是,不单纯根据寒凉属性对应抗菌、抗病毒等关系来套用,而是更加准确地根据中药现代研究认为其含有的有效成分的功效来运用。例如金银花、板蓝根,就具有抗病毒和退热的效果;大黄具有增加胃肠道蠕动的功效。很多医生凡是遇到病毒性感冒发烧就用金银花或者其提取物,如热毒灵,被广泛用于退烧,其主要成分就是金银花提取物。这样做往往很容易出现高烧反复,迁延难愈。因为很多风寒感冒,虽说表面上有发热、咽痛等症状,化验也有细菌或者病毒性感染,但是中医认为造成发热咽痛的根本原因是寒邪闭郁,阳气不能很好地宣发所积聚的热,就是老百姓通常说的寒包火,正确的做法应该用辛温大热的药物如麻黄来发汗解表,寒邪随汗而出,发热自愈。如果不懂中医辨证,不懂中药运用,此时运用寒凉药的后果就是把表面的热给降下来了,但是造成发热的病因未能祛除,因此发热才会反复。同理,针对一些便秘患者,如果其病原并非胃肠蠕动力量不足,而是缺少水分滋润,我们治疗的当务之急是滋补阴液、润肠通便,中医也叫增水行舟。如果属于气虚不运,则需要补气助运,而非蛮力地使用大黄、番泻叶等药物泻下通便。有动物实验研究显示,长期大量服用大黄会产生肝肾毒性,甚至有致癌的可能性[8-9],因此,不能遇到便秘就用具有泻下作用的中药,否则即使大便出,但容易造成痔疮破溃,甚至肛裂、癌症等多种后患。

以上的两个例子最大的问题在于,忘记了中药之所以称为中药,根本原因是在中医理论辨证论治的指导下用以预防治疗疾病的药物。如果一个中医师在处方的时候首先考虑的是现代药理作用,即使写的是草药名字,其实质也算不上是一名称职的中医,他已经失去了作为一名中医应该具备的思维和辨证论治的思想。反过来看,这是否代表中药的现代化研究完全一无是处呢?并非如此。中药现代药理,对于有效成分等研究,一方面,为现代药物开发提供了基源(主要是西药);另一方面,虽说现代药理作用不能完全和我们中药药性功效划等号,但是在一定程度上可以帮助我们理解中药药性功效。最后,中药现代化研究也给了我们中医开方更多的信心,因为笔者认为最好的中药运用模式,即是在满足中医思维辨证论治的前提条件下,再考虑其现代药理作用,使中药的运用既符合传统中医药理,又符合现代药理作用,这对于提高临床疗效应该大有裨益。

4 结语

通过研究,我们发现大多数中药具有抗菌或者抗炎的作用,因此如果可以合理地运用中药,可以减少抗生素滥用;而寒性中药具有抗病毒作用的比例更大,因此我们可以尝试从某些寒性药物中提取出一些对于特定病毒有特异性杀灭或者抑制作用的有效成分,促进新药的开发,解决当今医学界的某些难题,为人类健康事业作出更大的贡献。但是,在临床的中药运用中,我们始终要秉承一个原则,就是无论想要达到抗菌、抗病毒,或者其他药理作用的目的,都要首先基于中医传统药性辨证论治的前提,同时选择符合辨证论治和现代药理作用规律的中药,这才能使中药运用更加正确、精准到位,以提高临床疗效。