湖南新化玉横塘金矿床成矿构造分析及找矿预测

2020-07-22周伟蛟喻菊阳胡绪云

周伟蛟,苏 特,喻菊阳,胡绪云,朱 贤

(1. 湖南省地质矿产勘查开发局 四一八队,湖南 娄底 417000; 2. 桂林理工大学 地球科学学院,广西 桂林 541004)

玉横塘金矿地处湘中成矿带、雪峰山弧形构造成矿带与邵阳—郴州北西向构造带北西段三者交汇地带,位于白马山复式花岗岩体北东侧。近年来,围绕白马山岩体发现有古台山金矿、百竹坪金矿、杏枫山金矿、金山里金矿、月光金矿等大中型矿床[1-3],说明该区成矿与岩浆活动有密切联系。诸多学者对白马山复式岩体的年代学特征及其地质意义进行了细致研究,主要集中于印支期至燕山期花岗岩年龄、成因及演化特征[4-6],但对该区岩体、构造与成矿的关系方面的研究不足。本文通过矿区地表地质调查和矿区勘查资料二次整理编图分析,系统总结矿区构造控矿规律及矿区构造演化序列,并综合成矿构造分析、构造控矿规律、围岩蚀变分带、矿体特征等其他方面资料的分析,为矿区下一步找矿方向提出建议。

1 区域地质概况

玉横塘金矿在大地构造位置上是属于扬子板块江南造山带东南缘和华南赣湘粤桂褶皱带的接壤部位[7]。

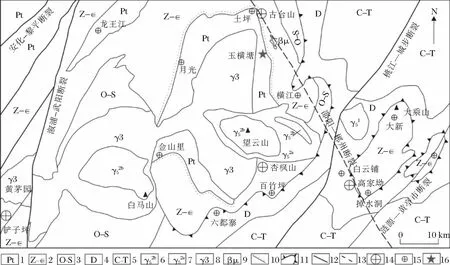

1.1 地层

区域地层自老而新依次出露元古界(Pt)、震旦系(Z)、寒武系(∈)、奥陶系(O)、志留系(S)、泥盆系(D)、石炭系(C)、二叠系(P)、三叠系(T)(见图1)。前泥盆系构成基底构造层,为扬子被动陆块东南缘及华南活动陆块北西缘大陆斜坡相复理石沉积。晚古生界构成盖层构造层,主要为较稳定的台盆台地相碳酸盐岩夹碎屑岩沉积[8]。

1.2 构造

区域构造可分为褶皱与断裂,构造线总体方向为北北东向。

区域褶皱为白马山复式背斜,位于东西向白马山—龙山古隆起带西侧,呈长圆形,轴向北北东至北东,向北东倾伏,核部地层为元古界板溪群,并为印支期—燕山期复式花岗岩体侵入,倾角为 40(°)~60(°),局部直立或倒转;两翼地层依次为震旦系、寒武系、奥陶系及泥盆系(见图1),倾角 30(°)~50(°)[9]。

区域断裂可分为3组,即北北东向、北东向与北北西向。

北北东向为溆浦—武阳断裂、安化—黎平断裂;北东向为桃江—城步断裂、涟源—黄亭市断裂;北北西向为邵阳—郴州断裂以及一系列利用北北西向断裂多期活动形成的北西西向张扭性断裂带或裂隙密集带[10]。

1 元古界;2 震旦系—寒武系;3 奥陶—志留系;4 泥盆系;5 石炭系—二叠系;6 燕山期早期第二次二云母花岗岩;7 燕山期早期第三次二云母花岗岩;8 印支晚期黑云母二长花岗岩;9 辉绿岩;10 不整合地质界线;11 隆起区界线;12 基底断裂;13 隐伏半隐伏基底断裂;14 金矿床;15 金矿点;16 矿区范围

1.3 岩浆岩

区域岩浆岩主要为白马山复式花岗岩体及基性脉岩(见图1)。白马山岩体自西向东由黄茅园、白马山、望云山3个岩体组成,侵入新元古界、露旦系和下古生界中。整体呈东西向展布,单个岩体呈南北向延伸。据LA-ICP-MS锆石U-Pb定年表明,白马山岩体主要由印支晚期((209.2±3.8)~(204.5±2.8)Ma)的黑云母花岗闪长岩—黑云母二长花岗岩和燕山早期((176.7±1.7) Ma)的二云母二长花岗岩构成[11]。白马山岩体北东侧见有辉绿岩脉,岩性为变玄武质火山角砾岩及变辉绿岩,出露在震旦系长滩组中部,呈长条状,走向北北西,倾向北东东,倾角一般小于45(°)[12]。

1.4 区域矿产

区内成矿条件优越,金矿床(点)发育,主要有古台山Au、Sb、W共生矿床、高家坳Au矿床、杏枫山Au矿床、大新Au矿床等(见图 1)。

2 矿区地质特征

2.1 地层

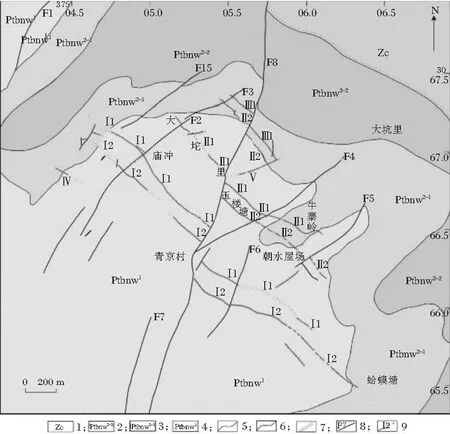

矿区出露地层为板溪群五强溪组第一段、板溪群五强溪组第二段第一亚段、第二亚段(见图2)。第一段岩性以粉砂质绢云板岩、凝灰质板岩为主;第二段第一亚段岩性主要为变质中细粒长石、石英砂岩;第二段第二亚段岩性以条带状砂质、粉砂质板岩为主。

1 震旦系长滩组;2 板溪群五强溪组第二段第二亚段;3 板溪群五强溪组第二段第一亚段;4 板溪群五强溪组第一段;5 地质界线;6 平行不整合地质界线;7 矿化蚀变带;8 实测、推测断层及编号;9 实测、推测金矿脉及编号

2.2 构 造

2.2.1 矿区褶皱

矿区褶皱构造为玉横塘复式背斜,轴向北东,向北东倾伏,核部地层为五强溪组第一段,两翼为五强溪组第二段,两翼地层倾角50(°)~60(°)。自西向东主要次级褶皱有大尖岭向斜、青京寨水库背斜等,长1 200~1 400 m,宽700~800 m,轴向40(°)~50(°),向北东倾伏,轴面倾角83(°)。

2.2.2 矿区断裂

矿区断裂按其展布方向可将矿区断裂可分为北西、北东东与北北东向3组(见图2)。

1)北西西向组断裂。自南西向北东分4个带(Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ),呈近平行等距产出,间距为250~350 m。4个带共包含7条亚带(Ⅳ、Ⅰ2、Ⅰ1、Ⅱ2、Ⅱ1、Ⅲ2、Ⅲ1),带内断裂间距一般为50~100 m,局部达150 m。

断裂带总体走向285(°)~326(°),倾向南西,倾角40(°)~88(°),平均55(°),长120~1 000 m,宽0.15~19.00 m,主要由劈理化、碎裂化粉砂质板岩、构造角砾岩、不规则状石英脉及金矿(化)体组成,普遍发育不同程度的硅化、绢云母化、黄铁矿化、毒砂化等蚀变。断面沿走向及倾向均具舒缓波状、尖灭再现现象,可见一组不连续分布的剪切面,局部见水平及斜冲、斜落擦痕,早期表现为张性断裂特征,晚期表现为逆—平移断裂性质,是矿区最重要容矿断裂。该组断裂遭受北东东向、北北东向断裂破坏。

2)北东东向组断裂。该组断裂发育具一定规模的有:F2、F3、F4、F5、V、F15。

断裂带总体走向50(°)~80(°),倾向南东,倾角50(°)~82(°),长250~900 m,宽0.5~8.0 m,一般1.0 m左右。断裂带主要由角砾岩、碎裂化岩石、围岩碎块及少量石英脉组成。带内石英脉局部含有自然金,具较弱的硅化、黄铁矿化、毒砂化、绿泥石化、黄铜矿化。该组断裂主要表现为右行错断北西西向组断裂。

3)北北东组断裂。该组断裂最具代表性的断裂为F8。

断裂带总体走向10(°)~30(°),倾向南东,倾角64(°)~83(°)。破碎带长度大于700 m,宽1~14 m。从内往外,断层带依次出现断层泥、片理化带、碎裂岩、硅化带,普遍具褪色化、弱金矿化。断面光滑,呈波状伸展,断裂右旋切错北西西向断裂。

2.3 岩浆岩

矿区位于白马山花岗岩体北东部外接触带,区内未见岩浆岩出露。

3 矿床地质特征

3.1 矿(化)体特征

金矿体呈薄脉状、大透镜状赋存于Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅱ1、Ⅲ1号矿脉中,产出严格受控于矿脉,产状与矿脉基本一致,沿走向、倾向具分支复合,尖灭再现、侧现,左行右列,追踪等特征(见图2)[13]。矿体按走向可分为二组:北西西向、北东东向。北西西向为主要工业矿体,北东东向与北西西向矿脉交汇时可形成工业矿体。矿区内目前已发现具一定规模的矿体25个。

1) 北西西向矿体。包括Ⅰ11~Ⅰ14、Ⅰ21~Ⅰ23、Ⅱ11~Ⅱ15、Ⅲ11~Ⅲ14号等矿体。

矿体总体走向315(°)~320(°),倾向南西,倾角55(°)~65(°);单个矿体走向长38~480 m,最长580 m,控制倾向延深20~300 m,最深400 m;矿体厚度0.52~4.1 m,最大厚度19.15 m,平均厚度1.77 m; Au品位1.14~14.39×10-6,平均3.92×10-6。另外,Ⅰ11矿体上、下盘见多个平行的隐伏小矿体,厚0.82~3.06 m,Au品位1.40~2.42×10-6。

2) 北东东向矿体(Ⅴ、F15)。总体走向55(°)~80(°),倾向南东,倾角63(°)~82(°)。厚0.5~3.0 m,一般1.0 m,金矿化连续性较差,仅局部见有工业矿体。

3.2 矿石特征

3.2.1 矿石结构构造

矿石构造以角砾状、块状构造为主,次为蜂窝状、侵染状、条带状及细脉状构造。矿石结构主要分为碎裂结构、半自形晶粒结构、充填交代结构、溶蚀结构。

3.2.2 矿石物质组分

矿石矿物成分金属矿物以自然金为主,其次为毒砂、黄铁矿,少量方铅矿和黄铜矿。非金属矿物以石英为主,其次为长石、方解石、绢云母、绿泥石和锐钛矿[14]。其他微量矿物为锆石、磷灰石和稀土矿物。矿石有用化学组分为Au、As。矿区矿化类型为破碎蚀变岩型与石英脉型。按矿物共生组合及脉石矿物种类特点,矿石可分为两类:①石英—自然金矿石;②硫化物—自然金矿石。

3.3 围岩蚀变

金矿脉围岩蚀变较强烈,主要分布于含矿断裂破碎带及其两侧,蚀变带宽数米至数十米;按蚀变种类、组合、强弱和与矿体的空间位置,自含矿破碎带中心向外可大致分为3个带:内带蚀变组合由黄铁矿、毒砂、绢云母、硅化带组成,中带为硅化、黄铁矿化、绿泥石化、褪色化蚀变组合,外带主要为碳酸盐化、绢云母化带。内带、中带、外带发育完备、宽度大、蚀变强时,矿化最强。

3.4 成矿阶段

根据矿石中矿物组分、矿石结构、构造等将其划分为5个阶段:①粗晶石英阶段;②石英—硫化物—自然金阶段;③构造破碎—金重新富集阶段;④碳酸盐阶段;⑤表生阶段。金矿(化)体主要形成于第②、③阶段[14]。

4 成矿构造分析

无论地质找矿方法手段如何发展,成矿构造分析都是成矿预测最基本、最经济,却行之有效的方法手段[15]。根据矿区地表和勘探资料分析, 对矿区成矿构造进行如下分析。

4.1 成矿构造型式

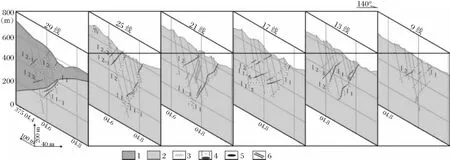

矿区主要金矿体均产于北西西向断裂内,呈平行带状分布(见图2)。平面上,自南西向北东,Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,呈近平行等距产出,间距为250~350 m。剖面上, 断裂上陡下缓,旁侧发育一系列与之平行的透镜状支脉, 如Ⅰ1号矿脉上盘10~20 m范围内发育5条平行支脉,下盘10~15 m范围内发育3条平行支脉,各支脉金含量均较高,但规模较小(见图3)。构造应力传播的波动性质导致横张断裂呈等距离出现。

1 变质长石石英砂岩;2 粉砂质、凝灰质绢云板岩;3 矿化蚀变带;4 金矿体及编号;5 金矿化体;6 断层破碎带

4.2 构造控矿规律

本区矿体严格受构造控制,其基本控矿规律表现如下。

1)不同构造体系联合控矿。区域上,近东西向基底隆起带与邵阳—郴州北西向深大走滑断裂联合控制着一系列矿床的就位。在沿邵阳—郴州北西向断裂侵入的白马山岩体外接触带及其外围分布有古台山金矿床、百竹坪金矿床、杏枫山金矿床、金山里金矿床、月光金矿床等(见图1)。

2)背斜倾伏端控矿。矿区所有矿体均分布于倾伏背斜的近轴部,远离背斜轴部的两翼则未见矿化(见图2)。

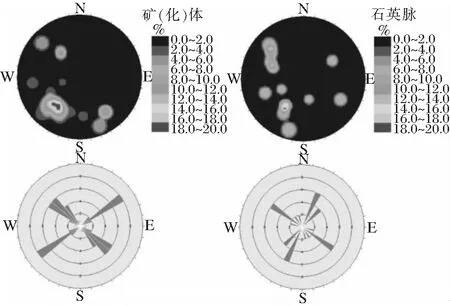

3)构造控矿具有明显的优势方位。矿脉具明显的北西西、北东东两组优势方位。对矿区地表矿脉产状进行统计,结果见图4。

由图4可知;矿脉3个极密部位产状分别为,216(°)∠51(°),322(°)∠52(°),142(°)∠60(°)。即一组走向306(°),为北西西向矿脉的产状,其条数较多,但规模大,延伸远;一组走向52(°),倾向北西或南东,倾角52(°)~60(°),为北东东向矿脉的产状,其条数较少,多短小,二者产状多较陡。石英脉3个极密部位产状分别为,210(°)∠58(°),312(°)∠71(°),293(°)∠58(°)。即一组走向300(°),与北西向矿脉产状相同;一组走向23(°)~42(°),倾向北西,倾角58(°)~72(°),与北东向矿脉产状相近。由此可知,矿脉与石英脉在走向上和倾向上具一致性。

图4 玉横塘矿区不同地质体产状统计

4)断裂交汇处富集成矿。北东向断裂与北西向断裂交汇处蚀变带厚度明显变大,矿化变强(见图2)。

5)矿体向北西侧伏。矿体在纵剖面上向北西侧伏,侧伏角约为55(°)(见图5)。

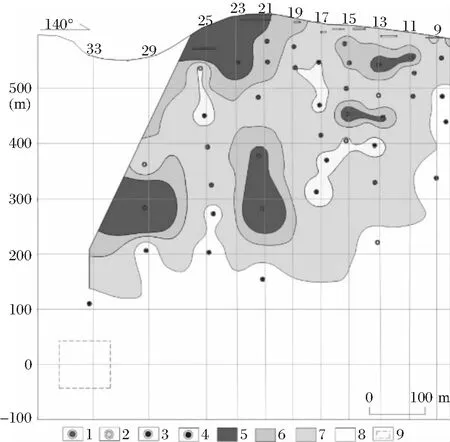

6)金品位在水平和垂向上具分段富集规律。从北西向Ⅰ1脉纵剖面图上看(见图6)。总体上,矿体在倾向延深和走向延长方向上呈富集带与贫矿间隔带相间出现特点。矿脉第一贫化段位于标高550~450 m,其上下分别为第一、第二富集带,第二贫化段位于标高110~2 200 m,其上为第二富集带;大体上矿化集中区间垂直距离200~250 m,矿化分散区间垂直距离100~110 m。

1 见工业品位矿钻孔;2 见低品位矿钻孔;3 见矿化钻孔;4 未见矿钻孔;5 金厚度乘品位高值区(≥7.5);6 金厚度乘品位中高值区(5.0~7.5);7 金厚度乘品位中值区(2.0~5.0);8 金厚度乘品位低值区(≤2.0);9 预测金矿化富集区

矿体在走向上亦出现分段富集特点。Ⅰ1号矿脉在25号勘探线、17号勘探线两侧50 m范围内为相对贫化间隔段,大体上,矿化富集区间水平距离60~80 m,贫化区间水平距离10~50 m(见图6)。

7)矿脉产状变化处富集成矿。矿脉倾角由陡变缓处,蚀变带加厚,矿体变大,矿化变富集。断裂成矿前具压扭性,成矿期不均一张开使得矿化在产状变化处分段富集(见图3)。

5 矿区构造演化分析

通过以上研究,可将本区构造演化序列概括如下。

武陵—雪峰期:区域构造应力场表现为南北向挤压,形成东西向白马山—龙山基底褶皱隆起。

加里东期:区域构造应力场表现为近南北向左旋扭应力,因近东西向隆起带的阻挡, 北西西—南东东向压力相对集中, 形成北西西向横张断裂、北北东向纵向压性断裂及北北东向褶皱,该期褶皱与早期东西向基底褶皱叠加,形成北北东向复背斜,奠定了本区基本的构造格局。

印支早期:区域构造应力场表现为东西向右旋扭应力,主压力轴为北西西向,随递进变形,形成北东东右旋压剪断裂,及北北西向右旋张剪断裂,后者为辉绿岩脉充填。

印支晚期:随东西向右旋扭应力持续作用,使北西西向张剪性断裂进一步张开,为中酸性岩浆侵入,形成白马山岩体。或为一组白色含金石英脉充填。

燕山期:区域构造应力场表现为南北向左旋扭应力作用,深部花岗岩体再次侵入,岩浆膨胀和机械上拱作用,使得各组断裂不同程度张开,北西西向断裂中白色含金石英脉破碎,为烟灰色含金石英脉胶结,北北东—北东东断裂中亦有矿化现象。

成矿后区域遭受近南北向挤压,形成了北西西向张性断裂和北北西向、北北东向共轭剪切断裂,后者切割、错断了早期各组断裂及矿脉。

6 矿区找矿预测

科学的成矿预测是在正确的成矿分析基础上的合理推断[16]。

1)依据Ⅰ1矿体向北西侧伏,侧伏角55(°),脉组在倾向及走向上富矿段与贫矿段相间出现的规律,矿化富集区位于Ⅰ1矿体北西侧,33号勘探线两侧100 m范围内,垂向标高50~-50 m之间(见图6)。

2)依据北北东向断裂(F8)右行错断Ⅱ1号矿脉,错断平距约80 m,而与Ⅱ1号矿脉平行的Ⅱ2号矿脉在北北东向断裂的下盘并未揭露。因此,在大坨里与庙冲之间,Ⅱ1号矿脉南西侧80~100 m范围内,对Ⅱ2号矿脉的探寻是可行的(见图2)。

7 结 论

通过以上研究,可得出以下初步认识。

1) 矿区成矿构造型式为平行带状。矿区构造控矿规律有: 背斜倾伏端为成矿有利部位;矿脉具明显的北西西向优势方位;北西西向矿体具有向北西侧伏的规律,侧伏角55(°);矿化在倾向和走向上具明显的富矿段与贫矿段相间出现规律。

2) 根据成矿构造及勘查资料编图和综合分析,在矿区地表及深部提出2个金矿体找矿靶区,矿区深部为Ⅰ1矿体北西侧,33号勘探线两侧100 m范围内,垂向标高50~-50 m之间;矿区地表为大坨里与庙冲之间,Ⅱ1号矿脉南西侧80~100 m范围。