青海省大灶火沟—黑刺沟金及多金属矿矿床地质特征及成因

2020-07-22路隆炜

赵 伟,路隆炜

(1. 青海省地质调查局,青海 西宁 810000; 2. 青海省第一地质勘查院,青海 海东 810600)

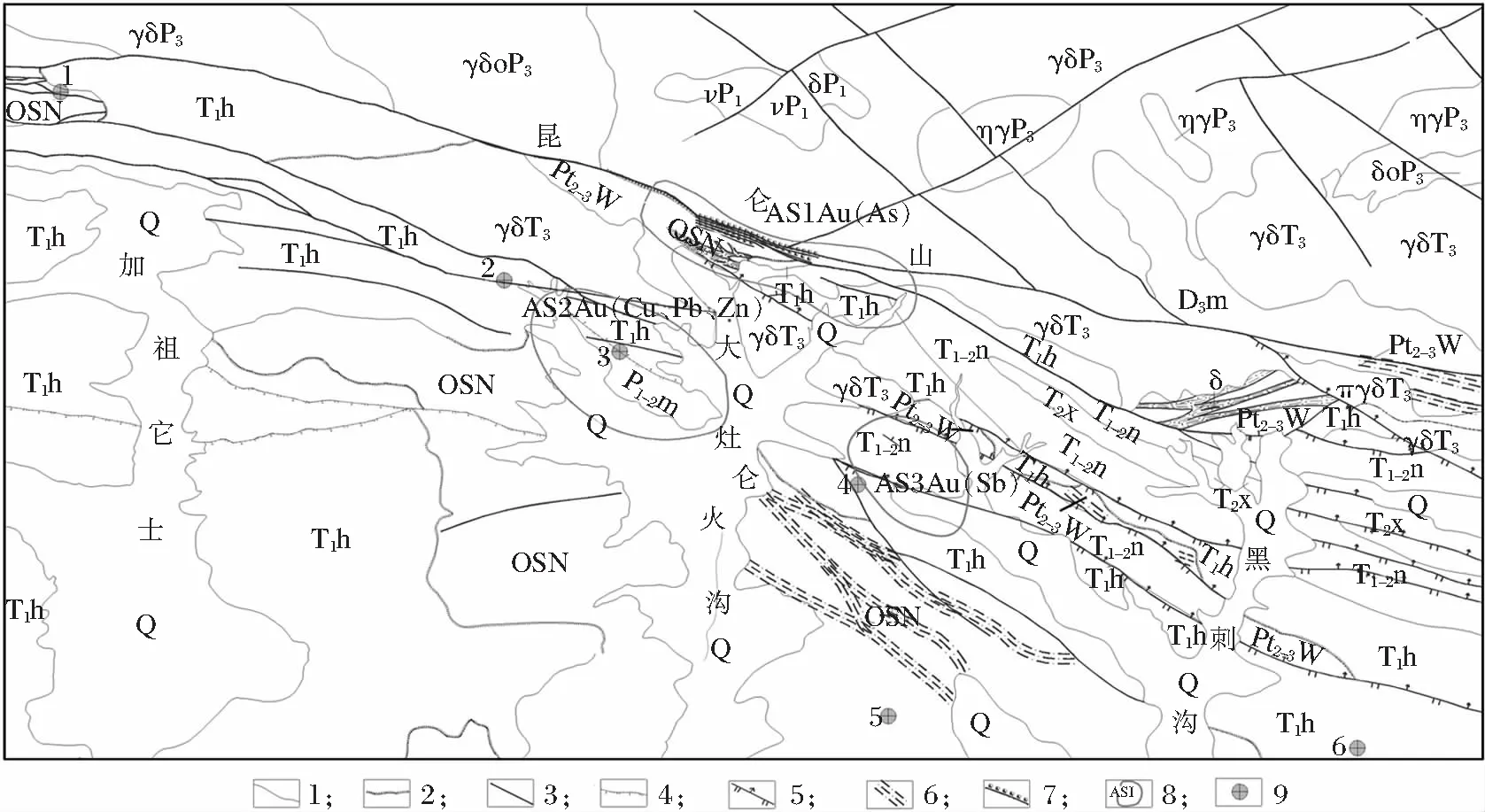

青海省大灶火沟—黑刺沟金及多金属矿位于东昆仑南坡晚、中元古代—早中古生代缝合带间的俯冲杂岩带内[1],该区域自1966年以来先后有多家地勘单位和研究机构开展了大量基础地质工作初步建立了该区构造格架、总结了成矿规律、圈定了以Au、Cu、Pb、Zn、Cr、Ni等元素为主的一批组合异常,自2000年后随着地勘投入大幅增加,该区域地质矿产勘查综合找矿力度显著提升,从而圈定和发现了一批具有找矿意义的综合异常和矿点、矿(化)体(见图1)。通过成矿地质特征、矿床成因探析,以期促进该矿区地质勘查工作[2]。

Pt2-3W上元古界万保沟群;ONS志留—奥陶纪纳赤台群;D3m晚泥盆世牦牛山组;P1-2m早—中二叠世马尔争组;T1h早三叠世洪水川组;T1-2n早—中三叠世闹仓坚沟组;T2x中三叠世希里克特组;Q第四纪;γδT3燕山期花岗闪长岩;δοT3燕山期黑云母石英闪长岩;ηγT3燕山期二长花岗岩;γδP3华力西期花岗闪长岩;ηγP3华力西期二长花岗岩;δοP3华力西期云英闪长岩;γδοP3华力西期白云母英云闪长岩;δP1华力西期闪长岩;νP1华力西期橄榄辉长岩;q石英岩脉;F断层;1 地质界线;2 平行不整合接触;3 性质不明断层;4 正断层;5 逆断层;6 中浅层次韧性变形;7 断层破碎带;8 1∶5万水系沉积物异常及编号;9 金矿化点

1 成矿地质背景

大地构造位置属伯喀里克—香日德元古宙古陆块体的中南部。成矿区带划分属雪山峰—布尔汉布达华力西—印支期钴、金、铜、玉石(稀有、稀土)成矿带[3]。

普查区内出露地层主要有上元古界万保沟群碳酸盐岩组(Pt2-3W2)、二叠系中统马尔争组(P1-2m1)的灰绿色灰岩夹千枚岩段(P1-2m1-1)、黑色含炭质板岩段(P1-2m1-2)、浅绿色砂质板岩夹薄层状灰岩段(P1-2m1-3),三叠系中下统洪水川组(T1h1)碎屑岩、及第四系(Q4)(见图2)。

Pt2-3W2上元古界万保沟群碳酸盐岩组;(P1-2m1)二叠系中统马尔争组;(P1-2m1-1)马尔争组灰绿色灰岩夹千枚岩段;(P1-2m1-2)马尔争组灰黑色含炭质板岩段;(P1-2m1-3)马尔争组灰绿色砂质板岩夹薄层状泥晶鲕粒灰岩段;T1h1三叠系中下统洪水川组碎屑岩;Q4第四系;γT3燕山期花岗岩;γδT3燕山期花岗闪长岩;δT3燕山期闪长岩;γ花岗岩脉;δ闪长岩脉;q石英岩脉;F断层

受昆中大断裂影响区内发育北西西向、北西向两组断裂构造,断层性质均为逆断层。F1、F3、F4、F5、F8为北西西向断裂,F2、F6、F7为北西向断裂(见图2),其中F7为贯穿整个工作区南部是区内最主要含矿断裂构造。

岩浆岩活动较为强烈,侵入岩及脉岩主要在区内中北部发育,为燕山期花岗岩(γ)、花岗闪长岩(γδT3)、闪长岩(δT3)等,呈岩枝状产出,与区内出露地层呈断层接触。由北向南由中酸性向中性渐变,脉岩在区内分布较少受构造影响明显,总体具南北呈带、东西成行的特征。

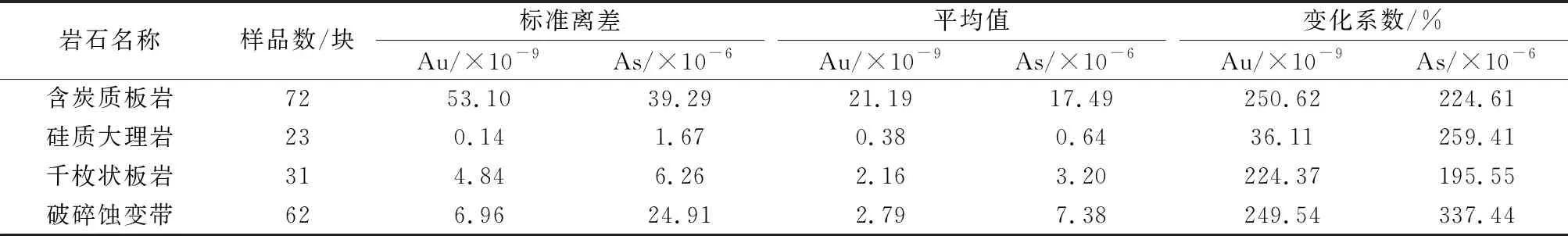

受区内构造的影响在接触带内区域及动力变质岩发育,主要岩石类型为含炭质千枚状板岩、硅质大理岩、千枚状板岩、构造角砾岩、碎裂岩、碎粒岩、糜棱岩化岩石及断层泥等,而Au、As元素在各地质体中变化较为明显,尤为在含炭质千枚状板岩中含量较高(见表1)。

2 矿床地质特征

2.1 矿体赋存部位

区内主要成矿地段为较远离昆中大断裂以南的F7断裂带内,倾角60(°)~75(°),主要含矿地层为二叠系中统马尔争组(P1-2m1)。前期区域性断裂构造是该区主导性布矿、导矿构造,其后期次级断裂构造为主容矿构造。

表1 Au、As元素在不同地质体中含量对比

2.2 矿体特征

矿体主要赋存于二叠系中统马尔争组(P1-2m1)、三叠系中下统洪水川组(T1h1)接触间F7构造蚀变带内,由北至南圈定出3条含矿带主要沿含碳质千枚状板岩、不同岩性地层接触带(断层、不整合)等构造薄弱部位分布。呈层状、似层状产出,产状基本与构造带产状一致。

1)北部含矿带(上部糜棱岩化、褐(黄)铁矿化含碳质千枚状板岩),位于中二叠统含碳质千枚状板岩与中下三叠统洪水川组长石石英砂岩接触部位,长约1.2 km、宽20~90 m,共圈出矿体2条,矿石类型主要为Au,Au品位1.96×10-6~3.20×10-6、厚2.50~5.52 m,呈似层状产出。

2)中部含矿带(碎裂岩化黄铁矿化、硅化、高岭土化长石石英砂岩),位于中下三叠统洪水川组长石石英砂岩地层中,长约2 km、宽20~100 m,共圈出矿体4条,矿石类型主要为Au,Au品位1.51×10-6~6.27×10-6、厚0.95~2.59 m,呈层状、似层状产出。

3)南部含矿带(下部糜棱岩化、硅化、黄铁矿化绿泥石千枚状板岩),位于中下三叠统洪水川组长石石英砂岩与中二叠统绿泥石千枚状板岩接触部位,长约1.7 km、宽20~140 m,共圈出矿体3条,矿石类型主要为Au,Au品位1.6×10-6~3.17×10-6、厚2.09~14.3 m,呈层状、似层状产出。

2.3 矿石类型及组构

区内容矿岩石为褐铁矿化黄铁矿化含炭质千枚状板岩,黄铁矿化硅化长石石英砂岩,黄铁矿化绿泥石片岩,蚀变类型主要为褐铁矿化、黄铁矿化、硅化,后期石英脉主要呈细网脉状、块状。矿石结构主要有粒状结构、呈他形—半自形粒状;构造为星点状构造、稀疏—稠密浸染状构造、细网脉状构造、块状构造。脉石矿物有石英、绢云母、绿泥石、长石、白云母等。

2.4 近矿围岩蚀变及与其成矿关系

近矿围岩及夹石主要为灰黑色含炭质千枚状板岩、灰白色—灰绿色长石石英砂岩、绿泥石片岩、石英脉等。蚀变主要为硅化、绢云母化、高岭土化、绿泥石化、黄铁矿化、褐铁矿化等。含金矿岩性与围岩和夹石基本相同,无明显界线。

3 成矿阶段和成矿期

据本矿床不同构造期次、岩石类型生成条件,笔者认为矿床形成分为2个成矿阶段和1个成矿期。

第1成矿阶段:区域性昆中大断裂形成伴随深部岩浆热液的涌入为该区提供了有利的布、导矿构造和成矿物质来源。而多期次构造运动和不同层次的岩浆活动,得以使金金属组分活化聚集[4-5]。

第2成矿阶段:后期造山作用隆升引发了地表物质大量剥蚀,加之地貌原因使其金金属组分由北至南进行迁移,同时同期热动力改造和岩浆作用使得二叠系中统马尔争组(P1-2m1)、三叠系中下统洪水川组(T1h1)地层间北西西向、北西向逆冲次级断裂构造发育成为容矿有利地段聚集成矿。

4 找矿标志及矿床成因

4.1 找矿标志

1)昆中断裂带南侧的次级构造带为区内的主要赋矿构造,主要呈近东西向带状分布次级构造带。

2)层间构造破碎带及糜棱岩化韧性剪切带为区内的直接找矿标志。

3)区内分布的Au多金属矿体均与黄(褐)铁矿化有直接联系,并且矿体中的Au品位与黄(褐)铁矿含量呈正相关。

4)云英岩化、硅化、绿泥石化为含矿蚀变带的主要蚀变类型,因此,寻找其有关较强区段对于圈定含矿蚀变破碎带具有重要的指示意义。

4.2 矿床成因

该矿床是以次级构造带为容矿地段的中低温热液[6]构造蚀变岩型金矿床,其区内主断裂作为气水热液的运输通道,不含矿或含矿性极差,次级构造带为容矿地段且Au矿(化)体严格受次级构造控制。

5 结 语

大灶火沟-黑刺沟金及多金属矿矿床成因类型为与构造及热液活动有关的构造蚀变岩型金矿床。该矿床的主要特点为:主断裂作为气水热液的运输通道,不含矿或含矿性极差,而主断裂两侧的次级构造带内为赋矿地段,形成的Au矿体严格受这些规模不等的次级构造控制,形成的矿体具有规模小、数量多、连续性差、产状及品位变化较大的特点。