河北安新县北河庄太狮会的传承、传播与发展

2020-07-22陈曦紫

张 逸,陈曦紫

(1.湖北科技学院 音乐学院,湖北 咸宁 437005;2.深圳市福田区红岭实验小学,广东 深圳 518000)

一、北河庄太狮会的历史渊源与开展现状

(一)狮子舞的历史由来

狮子舞,又称为“舞狮”“狮子灯”“狮子舞”是我国历史悠久、流传较为广泛的民间表演艺术。狮子具有“百兽之王”“狻麑”“狻猊”“龙之五子”“犼”等美称。据史料狮舞最早记载出自《汉书·礼乐志》:“乐府有《安世乐》鼓员二十人,十九人可罢。沛吹鼓员十二人,……朝贺置酒,陈前殿房中,不应经法,治竽员五人,楚鼓员六人,常从倡三十人,常从象人四人,诏随常从倡十六人,秦倡员二十九人,秦倡象人员三人,诏随秦倡一人,雅大人员九人,朝贺置酒为乐。”[1]至三国时魏人孟康注:“象人,若今戏虾鱼狮子者也。”可以看出“象人”即“鱼、虾、狮”的表演艺人,从文中得出舞 起源于汉末乃至更早,并作为表演形式流程至各朝各代。狮舞到清代更是繁荣,从清代普庆升平图中可得出,其已为宫廷及民间各大节庆必不可少的表演项目之一。

(二)北河庄太狮会传承脉络及现状

北河庄太狮会最早起自清朝光绪年间,从光绪年间一代代传承。在清朝光绪年间北河庄村狮子会由赵北口村传到南何庄村,再由南何庄村传到北何庄村,据《清史稿·乐志》中载:“番子乐。金川之阿尔萨兰,司乐器三人,司舞二人,为戏狮,身长七尺,披五色毛,番名僧格乙。引狮者,衣杂彩,手执绳,系耍球一,五色,番名僧格乙阿拉喀”[2]据文中显示舞狮表演形式为舞者三人,二人扮狮,一人为引狮者。如今北河庄太狮会在乐器、狮头、狮皮、道具不完全与古代相同,但大体形式一致。

北河庄狮子会最早能追溯到清朝光绪年间至民国时期。据了解第一代会头何长宝、李宏刚曾到衙门的大堂里表演。两位会头曾于1949年参与新中国成立的表演,至此后太狮会作为一种民间组织的形式留存至今。1958年人民公社成立前后,太狮会中断。直至70年代末、80年代初由第三代会头李成套(现今91岁)与第四代会头李明田牵头恢复的太狮会,两位会头通过他们的技艺,耗时一年左右制成了狮子的模型用于筹备狮子会。狮子会于1980年再次成立,建成之初只有黄色和青色两只狮子舞服,寓意为黄毛吼及青毛狮。1986年后引进了的除太狮外的北狮系的小狮。

目前太狮会成员有30人,已经颇具规模。狮子会现任第五会头何广军、李贺增,成员共31人。太狮共5只,北狮2只。太狮分别为绿色狮子2只、黄色2只、1只红色。人们称绿色狮子为青狮,默认为雌狮。黄色狮俗称黄毛吼,默认为雄狮。而红狮子则是近年来为各大活动出会,为表现喜庆而增添的。目前狮子会积极在红白喜事、开业庆典、开工奠基、以及庙会或晚会等大型商演活动上演出,也常参与县城组织的文艺调演。

二、北河庄太狮会的传承人与传承方式

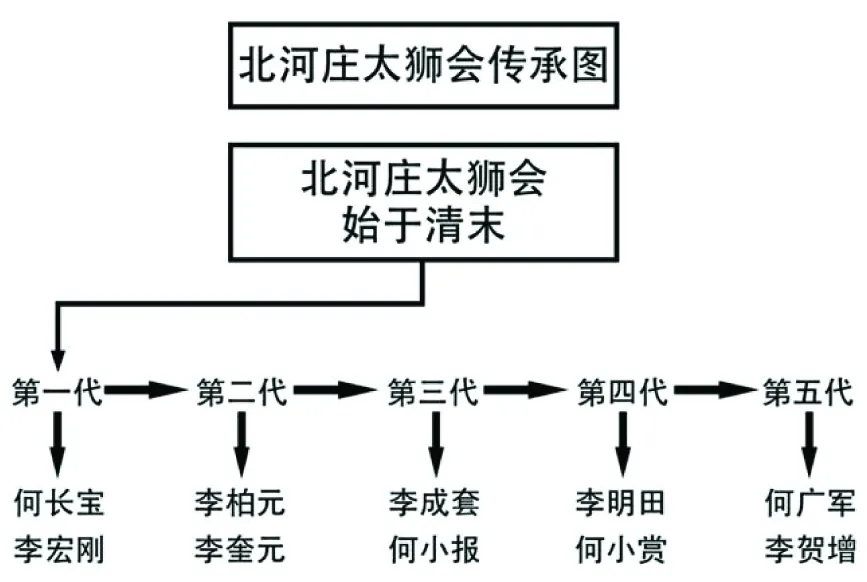

狮子会至今已传承五代,每代均有两个会头。其分工从有明显的器乐、舞狮的分工到渐渐融合。北河庄太狮会传承的谱系图(图1)如下:

图1 北河庄太狮会传承的谱系图

第一代会头:何长宝(舞狮)、李宏刚(乐器)时间:清朝;成员:14、15人

第二代会头:李柏元(舞狮)、李奎元(乐器)时间:清末,光绪年间;成员:16、17人。

第三代会头:李成套(舞狮)、何小报(乐器)时间:解放初期;成员:28、29人

第四代会头:李明田(舞狮)、何小赏(乐器和舞狮)时间:1980年狮子会重新成立;成员:30个太狮3对

第五代会头:何广军(打鼓,器乐?耍狮子)、李贺增(舞狮);成员:31人

从狮子会的传承图可得出从第一代会头到第三代会头分为舞狮和乐器。但在第三代会头之后分工渐渐趋于融合。这一改变体现出随着时代发展狮子会的发展需要会头能兼具舞狮和乐器。这种趋渐融合的方式是由于狮子会参与人数、出席活动的次数都在减少。为了节约劳动力、能更好利用资源,人们便会选择能够同时处理乐器和舞狮方面问题的人才为会头。

从传承图中还可以得出,狮子会里只有李姓和何姓,均为亲属关系。北河庄太狮会每届有两位会头,一位擅长耍狮子,另一位则负责演奏乐器。会头的分工明确:一个主外,比如外交的、联系演出、外出食宿安排等;一个主内,比如狮子的修理、采购、会员训练等。北河庄狮子会有两个传承途径,主要以师承方式为主,家庭传承为辅。例如,第三代会头李成套的徒弟就有:李长发、李老五、李克群、李增辉、李会来、何广军等10名徒弟;其中李会来的徒弟是其侄子李佳奇。在狮子会中这两种传承途径穿插进行。无论以何方式传承,基本都以身体示范、口传心授的方式。前者在于授技,后者在于要领;二者相互交融才能习得舞狮的真正要领。身体示范重在摹仿,练的太狮的“型”;口传心授重在悟,悟出太狮的的“神”。

三、北河庄狮子会的舞狮道具及乐器调查

(一)舞狮的道具

狮子分为太狮和北狮两种狮子:狮头、狮身、狮尾。

表演道具:两个绣球、桌子、腿儿(舞狮的道具。与桌子相似,四脚朝上,桌面朝下。)、独盘(舞狮的道具。只有一条桌腿的桌子。圆形的桌面。);乐器:小镲、大镲、铛铛、鼓。

(二)舞狮道具的构造

1.太狮

19世纪80年代建会时有黄、绿两队太狮; 90年代又加了两对。现在北河庄的太狮(村民叫大狮子)有5只,两黄两绿一红。原本太狮颜色只有黄和绿,现在为了表演、喜庆,因而增加了红色。北狮有4只。据村名回忆以前的狮子数量更多,光大狮子就是16只,小狮子对多有8只。

笔者在见到太狮时进行了测量,图二是太狮狮头的结构图。图中标志出了鼻子部分和嘴巴的测量数据,通过测量得知太狮鼻长①约为11.2cm,鼻高②7.6cm,狮子的开口③长度为32cm。

图2 北河庄太狮狮头a

图3则将太狮眼睛、鼻子、嘴巴的细小部分进行测量,数据如下:太狮眼间距①7cm,眼睛直径②5cm,上鼻宽③5.4-5.6cm,下鼻宽④6.4-6.5cm, 嘴巴(上)⑤约为36.8cm,牙间距⑥4.6cm。

图3 北河庄太狮狮头b

太狮大碑额头,圆眼粗眉,血盆大口。原狮头重达四五十斤,现重约18斤左右,体积是新狮头的两倍。脖上挂8个3斤重的大铜铃。现在则是小铃铛,也无法发出声响。狮头是近几年改良的,为了方便小孩练习。老的狮头有的被存放起来,有的被拆分为制作的木料,只剩框架。现有太狮由村民自己做,虽没有厂家做的精致,但师傅们熟练的技巧能恰当好的拿捏了狮子的尺寸。太狮的内部有两根木头把手,舞狮子的时候可以握着把手;狮子头内部框架根据需求可大可小。太狮舞动时需要很大空间,恰当的空间位置决定着太狮的灵活性。其动作大开大合,以展现狮子威武气势。

制作一只太狮耗时半个月到三个月不等。狮头需用竹子扎出形状,粘竹皮子后粘上布和牛皮纸,最后刷漆彩画。狮身用一块---米长的布,上面系上同颜色的塑料绳,模仿狮子的毛发。最早的时候,没有尼龙绳则用麻,再上颜色彩画。 狮身上的纹路代表狮子的庄严和气势,都由有经验的师傅模仿古老狮身的图案一笔一笔勾勒描摹出来的。

狮子的眼睛由塑料碗的底端制成,用4-5个铁丝或麻绳将眼睛固定在狮头给眼睛空出的圆形眼眶上。圆形碗底是狮子的眼球,太狮的窝窝眼就这样被制作出来。眼睛的制作还有一个特别重要的步骤——“点睛”。这一步骤需要留到最后狮子成型后,由老师傅来完成。眼白和眼睛珠子分配决定了狮子眼睛的光泽度和神态。太狮的眼睛特别威猛,不仅能灵活抖动还给人有两种感觉第一是庄严,第二个是萌,很可爱。这是太狮的一个很大特点。

狮头后面几个小圆球——转儿,分布在狮头的后部。一般现存太狮有6-7个“转儿”,师傅们自己做的。“转儿”是为了让太狮看起来更凶猛些,其数量不固定,根据个人喜好来定。太狮的眉心中间偏上一点也有一个“转儿”,这个“转儿”是太狮独有的,以显示太狮的凶猛。太狮的眼睛上方的眉毛——眼眉,以前的太狮眼眉是用画笔画上去的,自2010年制作师傅们为了让太狮显得更加凶猛。

狮尾重约4-5公斤。狮尾做成一个类似叶片的形状,外圈则用塑料绳连起来,模仿狮子尾巴上的毛发。狮尾上画有不同的纹饰,尾巴底端的波浪线条,代表狮子毛茸茸的尾巴;由底部向上画有圆圈,代表狮子卷起和缠绕在一起的毛发。

文化大革命时期,遗失了一批老的太狮。现存的均由李贺增、李昌发、李小尚三位师傅凭借印象制作出来的。第一批重修的太狮是在建会的时期,现已经到第四代太狮。太狮的更替取决于太狮磨损情况,更替时间灵活。被替换掉的老太狮并没有被扔弃,有的老旧太狮狮皮被重新装上新的狮骨,被保留下来;有的磨损情况严重就被遗弃了。

2.北狮

北狮是在保定买的戏曲商店购置的。其中一个是1986年买的,1986年购置的北狮已经废弃了,现在使用的是2013年买的。 北狮头部没有像太狮内部的两条木棍把手,但在狮头的左右两侧底端有两个空洞,在北狮头部较小的空间中表演者可以节省空间,更加自如的表演。北狮的动作灵活、好动。动作较小、较快、猛、轻。

(三)器乐

狮子会现有乐器如图(图4):

图4 北河庄太狮会乐器图

大、小鼓3-4个,还有大镲、小镲、当、铙。

大鼓1.8米一个;中鼓90公分一个;小鼓60公分一个

大镲10 个,小镲2个,当2个,铙1 个。

四、北河庄狮子会的精彩传统舞狮表演动作记录与分析

(一)狮子会精彩传统舞狮动作表演展示

1.太狮动作技术特点

舞狮子分为两块——狮头和狮尾。舞狮要两人一组搭配,搭档没有固定,一般会按照身材体型来搭配,体重相当的两人搭配舞狮。以师徒传承为主,最先开始“拉空架子”。其意思是狮头和狮尾练习者不拿道具、不穿服装,两人空手练习动作。待动作熟练,再拿狮头练习。舞狮子最常练习的是“扎马步”,是舞狮子的基本功,舞狮所有的技巧和动作都是起于马步是否稳。例如:北狮有一个动作“登台上钩”,完成这个动作需要表演者背身对着桌子,通过跳跃让自己背身跳到桌子上面。要练好这个动作需要腿部的力量,“扎马步”能够很好练习表演者的腿部力量。

2.北狮动作技术特点

北狮的表演中包括“文狮”和“武狮”两种类型,从北河庄狮子会舞狮风格上可分为“文狮”——太狮;“武狮”——北狮。“文狮”表演给人以细腻,柔和稳重的感觉,并会着重于刻画是狮子的性情,描绘狮子的生活特点。“文狮”在表演的时候会模仿真实狮子“打滚”“挠痒”“舔毛”“抖毛”等生活习性,或是能够表现出一定的故事性。

(二)狮舞表演套路分析

狮子会表演的固定套路很丰富有十多种:四门抖、双四门抖、单个、双个、蹿马童、擦桌子、攒狮子、拜四方、绕八字、双挠、下小狮子、双持绣球等。

1.太狮表演套路之四门抖

狮子:太狮(黄)

乐器:打鼓(1人)、小镲(2人)、大镲(7人)

“四门抖”的表演要求舞狮人要表演出太狮看到绣球时的活泼,与狮童的互动。表演时狮童拿着两个绣球在太狮正前方逗太狮,太狮眼睛始终围绕着绣球,随着狮童逆时针转动。半圈后狮童故意留下一个绣球逗太狮,太狮看到绣球后兴奋的不停摇尾巴,但是又不敢去叼绣球。摇头晃脑地围绕绣球走,尝试着用鼻子滚绣球,最后越来越大胆将绣球叼了起来。狮童见状想上场夺回狮子口中的绣球,狮童一个后空翻,对着狮子示威,太狮便将绣球抛还给狮童。这个套路通过动作和情节来展现太狮和狮童的人物关系,通过绣球的练习,展开人与狮子之间的有趣故事。

2.太狮表演的套路之单吃绣球

狮子:太狮(绿)

乐器:打鼓(1人)、小镲(2人)、大镲(7人)

“单吃绣球” 的表演要求舞狮人展现太狮的威猛,和“吃”到绣球后的神奇微风的神性。太狮先趴在地上,狮童拿绣球引太狮。原本懒洋洋的狮子瞬间精神了。狮童做“撩喝”的动作对狮子示威时,太狮也不甘自若在相对方向一旁摇头摆尾,两人相互对应着。狮童拿着绣球做360度旋子,太狮躲开并跟着狮童移动。太狮随着狮童逆时针走动二分之一的圆后,狮童故意在场上留下一个绣球。狮子见狮童走后,胆子慢慢变大,横着身子一点点靠近绣球。舞狮人表演出狮子的谨慎和内心对绣球喜爱的动物性特征。最后太狮用嘴巴叼起绣球起来,满心欢喜地顺着剩下的二分之一圆走下场。

3.太狮表演套路之围绣球

狮子:太狮(红)

乐器:打鼓(1人)、小镲(2人)、大镲(7人)

“围绣球” 表现的是舞狮人对太狮和绣球的喜爱之情。狮子慢慢靠近绣球,最后吃到绣球的这一过程。此动作要求太狮的步伐大,稳健。狮童拿着两个绣球逗太狮,太狮跟着狮童逆时针绕圈。太狮将头向狮童倒过去,眼睛一直盯着绣球,表现出想要吃掉绣球的样子。狮子跟着狮童逆时针走到二分之一圈时,狮童做“撩喝”的动作对狮子示威,太狮在一旁摇头摆尾。等狮童留下一个绣球时,太狮为了观察是否安全,继续用眼睛盯着绣球逆时针绕圈,锁住自己的猎物。回到起点位置。太狮尝试着慢慢靠近绣球,用鼻子去碰绣球,摇头摆尾的最终叼起绣球。太狮叼着绣球示威似得有逆时针绕场四分之三。等狮童上场后,太狮无奈又将绣球抛还给他。狮童拿回绣球后得意地又来逗太狮,太狮依旧对绣球十分感兴趣,接着绕圈,直到回到起点并下场。

4.太狮表演套路之蹿马童

狮子:太狮(绿)

乐器:打鼓(1人)、小镲(2人)、大镲(7人)

“蹿马童” 的表演要求舞狮人展现太狮与狮童的配合。太狮蹲在地上,看着狮童手上的两个绣球不停地摇头摆尾,想去咬狮童手上的绣球。狮童左右两边“撩喝”对着太狮示威,太狮不甘示弱地随着在狮童相对方向一旁摇头摆尾。狮童把太狮赶到起点处,随着狮童舞绣球时蹲在弯腰蹲低时,太狮见机从狮童背后跃起。狮童随之转了一圈“撩喝”,狮童挑起了太狮对绣球的征服欲望后,狮童留下一个绣球在地上。太狮得意洋洋的径直慢慢靠近绣球,围绣球转了半圈后叼起绣球。太狮叼着绣球示威似的逆时针绕场半圈。狮童见到如此得意的太狮,上场想压压太狮的威风,太狮一见狮童便不敢叼绣球了,直接将绣球抛给狮童。太狮乖乖跟着狮童手上的绣球逆时针绕完后半圈,回到起点处并下场。

5.北狮表演套路之少狮上脚

狮子:北狮

乐器:打鼓(1人)、小镲(3人)、大镲(7人)

两人合舞一只狮子,狮尾表演者要通过惯性将跳起来狮头表演者高举到空中,展示自己的威猛。表演场地上放有一张桌子,狮子登地上桌。狮尾表演者托举着狮头扮演者桌上,桌下来回跳跃,最终狮头表演者被托举起来站在狮尾表演者的腿上。环顾四周,以示威风。随后狮头表演者跳下来站在桌子上,又一次被狮尾表演者高举到空中。最后狮子一蹬腿,从桌子上一跃到地上,并下场。

6.太狮表演套路之太狮双吃

狮子:太狮(绿、黄)

乐器:打鼓(1人)、小镲(3人)、大镲(7人)

“太狮双吃” 的表演要求两只太狮与狮童的配合。一黄一绿两个狮子蹲坐在地上,狮童见到两只太狮便用后空翻上场向狮子示威,两只狮子也不甘示弱,仿佛与狮童对应着示威一样,互成对角线围绕着狮童逆时针绕圈。绕完一整圈后,狮童左右两边“撩喝”,两只太狮成对角线,随着在狮童相对方向一旁摇头摆尾。狮童留下绣球逗两只太狮,下场时留下两个绣球在地上,太狮看到绣球后慢慢靠近绣球并叼起球,相互兴奋的叼着绣球逆时针绕圈。狮童怕一个人这次拿不回两个绣球,便邀另一位狮童,一起去夺回狮子手中的绣球。太狮见状,立马抛出含在嘴里的绣球,狮童分别接住两只太狮抛出的绣球并下场。

7.太狮表演套路之单狮围绣球

狮子:太狮(红)

乐器:打鼓(1人)、小镲(3人)、大镲(7人)

“单狮围绣球” 的表演要求舞狮人表演时步伐较大且稳健。狮童拿着两个绣球逗太狮,狮童左右“撩喝”向狮子示威的时候,太狮随着在反方向摇头摆尾。狮童拿着绣球逗太狮,太狮盯着绣球逆时针绕圈。太狮侧头看向狮童,手上的绣球,眼神凶狠,欲吃掉绣球。狮子随狮童逆时针走到二分之一圈,狮童做“撩喝”,太狮在一旁摇头摆尾。狮童留下一个绣球在场,太狮绕球逆时针绕圈并盯着绣球。回到起点位置,想靠近绣球。太狮靠近绣球后用嘴叼起绣球并向观众展示自己的战利品。威风凛凛地逆时针绕场四分之三。但一见到上场的狮童,立马没了威风,立刻将绣球抛还给狮童,狮童手拿绣球,带着狮子接着绕圈,直到回到起点下场。

8.太狮表演套路之太狮搓桌子

狮子:太狮(黄)

乐器:打鼓(1人)、小镲(2人)、大镲(7人)

“太狮搓桌子” 的表演要求舞狮人模仿狮子的弹跳,轻盈地上下桌子,自如的伸展自己的身体。太狮蹲坐在地上,狮童一舞动绣球,太狮便摇头晃脑。狮童左右“撩喝”对狮子示威时,太狮随着在反方向摇头摆尾。狮童故将绣球放在舞台中间的桌子上逗太狮,太狮径直朝绣球跑去,狮头表演者借舞狮表演者的力量起跳,坐上桌子,用脚去夹起绣球。狮童带着绣球下场,太狮见狮童走了,占回自己的领地。狮子整个站在桌子上,左右张望,向观众示威。前脚一下跳上桌一下跳到地上。随后转方向四处张望,前脚上下来回跳动,最后太狮自己玩在桌上玩累了,跳下桌子,逆时针绕桌子跑了绕圈下场。

9.太狮表演套路之双狮挠痒

狮子:太狮(黄、绿)

乐器:打鼓(1人)、小镲(3人)、大镲(7人)

“双狮挠痒” 的表演要求舞狮人表演时展现出狮子的特性,挠痒的神态、形态。意在将狮子的特点表现的淋漓尽致。两只太狮懒洋洋地蹲坐着,一见狮童拿着绣球,两只狮子起身开始摇头摆尾。两只狮子开始玩耍嬉戏,相互成对角线逆时针绕圈。绕完一整圈便从对角线慢慢向圆心靠。黄狮头靠在绿狮尾部;绿狮头靠在黄狮尾部,更换方向,两只狮子相互挠痒。两者又一次慢慢靠近圆心,相互挠痒。两只狮子挠完就开始相互嬉闹,相互追赶着两只狮子回到起点下场。

(三)北河庄太狮会的舞狮动作分析

北河庄太狮在太狮的招数和步伐上增添了花样,让整个表演上更具多样性和灵动性。例如:太狮其中有一个套路“擦桌子”狮子站在桌子上抱绣球。以前的动作结束在狮子上桌抱球,而现在则需要表演者上桌后反跳回去。如此一来增加了舞狮的动作的难度,更能吸引观众的眼球。据了解现在“下小狮子”这个套路基本未被演出过,因为这个动作套路的完成需要一个小朋友在表演时抱在舞狮人的身上,来展现母狮产子的过程。但由于此套路技术要求较高,学舞狮的小孩子极缺,所以此套路很少被表演。

最能体现太狮的事是稳,“稳”是太狮表演的灵魂。体现在表演整体的稳,以及太狮步伐的稳;但狮子的头则必须动起来,其眼睛也随之摇动。步伐的稳健与头部的摆动形成强烈的对比,表演者需要控制好这两种力量,在稳中突出狮子鲜活的样貌,这样才能最大程度的让太狮“活”起来。太狮另一个特点是眼睛始终盯着绣球,这一特征的表现,展现了太狮的动物特性,这样让太狮极具真实感,动作的刻画更加吸引人。

北狮主要是仿生动作、武术、杂耍与狮子舞表演相结合。这使得北狮的表演有动物性特征也有观赏性。北狮的表演非常吸引人。现北狮的动作套路有上腿、探海、梅花桩、滚绣球、拜八方、单盘。狮子会成员均有太狮的功底,更易学习北狮,因此狮子会表演中时常穿插北狮的表演,目的是让演员能够交替休息,缓解舞太狮的劳累感;二是作为串场,调动观众的情绪。

五、从现代价值看北河庄太狮会的保护意义及保护措施

(一)北河庄太狮会的现代价值

1.弘扬民族传统文化价值

“越是民族的越是世界的”全球化的冲击使人类面临一个文化大一统的时代,带来了新的文化融合,也带来了民族文化认同的危机。北河庄的舞狮传承体系明晰、历时久、延续性好。且舞狮表演是中华民族最具代表性的文化之一,舞狮内涵更是表现人们的,积极乐观、勇于探索、努力奋进的精神,学习舞狮不仅是对身体素质的锻炼,更是对本民族文化直观的深入了解,能激发民族自豪感。真正做到民族自信、文化自信。

2.强心健体价值

舞狮表演是一种集舞蹈、音乐、武术等多种因素为一体的表演艺术,对表演者来说是一种极好的身体与心灵的双重磨炼,对于观赏者来说是一种愉悦身心的享受。尤其是太狮的表演有着闪、展、腾、挪,气势不凡、七分威仪凶猛带有三分可爱活泼,都需要表演者扎实的基本功与良好的身体素质。太狮表演中狮头与狮尾的配合,二为表演者更是反复练习、磨合才能达到较好的演出效果。最后对音乐的理解与把握,也是乐队与舞者之间默契,需要长期的心理节奏的协调。因此,舞狮表演不仅锻炼身体,更有利于情绪的调节、情操的培养。

3.艺术审美价值

北河庄狮子会太狮虽有着大碑额头,圆眼粗眉,血盆大口,但是双眼有神,忽闪忽闪的样子又有些敦厚可爱。虽然狮子以凶猛、强悍、壮硕著称为百兽之王。但狮舞在千年的过程流变中通过艺术提炼中,将其变凶为善、变野为戏、变俱为亲、变憨为美。狮舞的表演中展现狮子的威仪、彪悍、机敏、灵动的神态基础上,带如喜、惊、怒、呆、楞等拟人情感,使观者赏心悦目,随舞狮同喜同乐、相互共情。具有很高的艺术审美价值。

4.沟通交流、对话世界的价值

随着习主席“一带一路”政策的大力推进,当今的中国正如东方雄狮的觉醒。中国在飞速发展的今天,中国的制造、中国创造、中国科技逐步走出国门影响世界。面对复杂的国际形势,中国的“硬实力”也得到国际认同,但“中国形象”却经常被“天使化”“妖魔化”的误读着。加强“软实力”,文化自信对话世界迫在眉睫。舞狮表演所展现的现代精神面貌,东方雄狮壮美的形象作为文化使者为全世界人民喜爱、接受,乃是自效仿。可以说几乎在世界有华人的地方就有舞狮表演。舞狮表演展现的精神内涵,正在传播着东方雄狮的正能量,对话着世界舞台。

(二)北河庄太狮会的保护措施建议

1.建立档案保存

保存是将散落在民众群体中的非物质文化遗产加以收集,记录、整理立档,利用现代科技手段将其有效的保护起来,着是保护的首要程序。在2016至2017年期间对北河庄进行第一段普查工作,记录收集材料,在2017年12月份进行深入研究工作。将太狮会表演进行详细的拍摄记录,对会员们进行深入的访谈,进行一系列的研究整理立档,对于北河庄太狮舞的保护具有重大的历史意义与现实价值。

2.政府加强引导性管理与支持

政府是实施民间非物质文化遗产保护的主导力量,重视村民文化建设,重视发展北河庄太狮会的传承与保护,把工作纳入政府的工作的重要日程,科学的引导管理,明确落实主管部门的职能、权利与义务,为北河庄太狮会文化遗产挖掘提供平台与制度保障。

3.加大传承人的扶持力度和青年人才培养

非物质文化遗产的保护与传承是一种“活态”的传承。其中传承人的保护乃是重点,现在北河庄太狮会的传承人生活状况与传承环境并不是很理想,目前北河庄太狮会的传承人基本上靠其他工作来补贴维持太狮会的日常活动,基本上还是停留在乡民自筹的基础上。最为重要的是收徒,授徒,训练等方面没有给予扶持与平台,出现青黄不接等情况。应该增加对下一代的培养力度,增加宣传、完善训练场地,提高传承人的知名度与声望。在给予荣誉的同时也会增加其自信心与责任感。

4.积极开展建立文化生态区

文化生态区是指在一个特定自然和文化生态环境、区域中,有形的物质文化遗产和无形的非物质文化遗产相依相存,并与人们依存的自然和文化生态密切相关,和谐相处.建立相关的民俗馆,利用现代科技手段对北河庄太狮会进行保存和管理,即扩大了文化影响力也保存了太狮会的悠久历史。合理发挥文化事业或企业热心人士,积极投入市场打造太狮会文化品牌,服务于村庄文化礼堂等。

六、结语

从清代皇宫传出的太狮,其表演套路展现出皇家的威武、庄严、雍容、肃穆的气派。狮子的外形与一般南狮、北狮的外形相区别,表演方式也在北狮的基础上更具当地特色。狮子会发展的模式与中国大多数民间舞蹈发展存在一定的区别。绝大多数的民间舞的传播是以发源地为基点,随着人口流动等因素向周围或者某个更远的地方发展、传播、扩散。这种方式传播的民间舞蹈有着非常明显的地域特性和舞蹈风格,随着人类活动来扩散,但是其最初的舞蹈动律特点在不同层面上被保留。但是狮子舞的源头或者可以说基点作者未在历史文献中找到明确答案,不能直接说明北河庄狮子会在传入到该地前的模样,如何演变发展至今日。但该地区狮子会的发展可以看作另一种舞蹈发展的情况。北河庄狮子会的发展可以看成是中国古代舞蹈宫廷与民间相互影响、相互融合的发展方式。北河庄狮子会是人民群众智慧的结晶,它贴近人民群众,服务于人民群众的文娱生活,在物质生活越丰富时,是人民精神生活一部分 不仅是弘扬民族文化,保护民间传统艺术的需要,更是顺应时代发展的历史需要。总之,笔者希望北河庄狮子会可以被更多的人所关注,有更多的人深入研究北河庄狮子会。