一个“新女性”的人生断片

——女作家沉樱素描

2020-07-22周立民上海巴金故居辽宁省作家协会

周立民 上海巴金故居 辽宁省作家协会

不知你何时才来

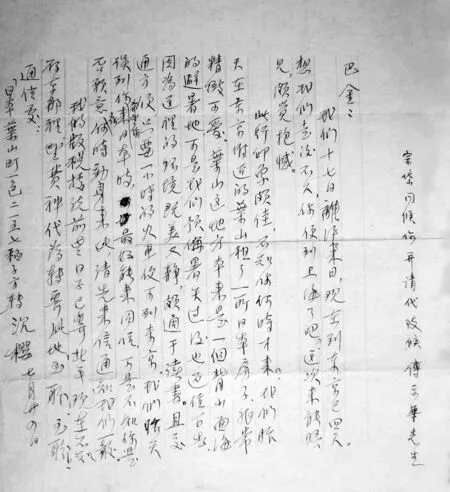

1934年夏天,沉樱与梁宗岱在日本叶山享受着二人世界的安静与甜蜜。他们得知巴金有来日本的想法,两次写信催促巴金成行。沉樱与梁宗岱是7月17日从上海出发赴日,刚到没几天,24日就迫不及待地给巴金写信:“此行印象颇佳,不知你何时才来?我们昨天在东京附近的叶山租了一所日本房子,非常精致可爱。叶山这地方本来是一个背山面海的避暑地,可是我们预备暑天过后也还住下去。因为这里的环境既美又静,颇适于读书。且交通方便,只要一小时的火车便可到东京。我们昨天谈到你,希望你来日本的时候,最好能来同住,可是不知你是否愿意。你何时动身来此,请先来信通知我们一声。”[1]言辞中充满了他们对于新生活的欣喜和期待。

不到一个月后,他们又写信:“我们真盼望你能早来。”还托巴金带火腿、辣酱和皮蛋;梁宗岱还有附笔:“沉樱罗罗嗦嗦说了一大篇,想说的话都给她说完了,还有说不完的,希望你早日来再面谈罢。”[2]

盛夏是叶山海滨最热闹的时候,这么急切地呼唤友人,难道他们住得寂寞了,连爱情的美酒也不能疗救那颗孤单的心?想起他们在北京那么多朋友在一起的热闹日子,这里真是显得寂寞。不过在北京那些不愉快的记忆,他们恐怕不愿意再提吧,或者说正是为了躲避这些他们才到日本去的:在他们热恋的时候,梁宗岱的老家当年包办婚姻的妻子来北平找他,梁宗岱激烈地否认这桩婚姻,但对方也不依不饶,北大教授的离婚案上了报纸,一时间沸沸扬扬。当时,胡适站在他的对立面,作为对方的代表来与梁宗岱理论,以胡适在学界和社会上的影响力,梁宗岱的结局可想而知。1934年4月18日,胡适在日记中讲到离婚条件的细节之后,恶狠狠地写下这样一段话:“此案我于1932年十月十七[日]代何氏致函宗岱,提议离婚,她只要求五千五百元。宗岱无赖,不理此事,就致诉讼。结果是要费七千多元,而宗岱名誉大受损失。小人之小不忍,自累如此。”[3]如果没有记错的话,两年前,正是胡适力邀梁宗岱回北大担任法文系系主任的。后来这种情况,可见两个人的关系裂痕并非始于这场离婚官司。因为接下来,复任北大文学院院长的胡适,又亲手将梁宗岱逐出北大。1934年5月30日,胡适日记写道:“商定北大文学院旧教员续聘人数。”其中,“不续聘者”六人,第一个名字即是梁宗岱。[4]几天后,朱自清从朱光潜(孟实)那里得知梁宗岱的情况:“闻梁宗岱将婚沈[沉]樱,惟梁已失业矣。”[5]很明显,梁宗岱是被逐出北大,这才去日本的。

沉樱1934年7月24日致巴金信

用巴金的话讲这是“放逐”。“我知道在中国他留下的痛苦的记忆太多了。对于他也许那远迢迢的地中海畔的法兰西,或者这太平洋上的花之岛国都会有更多的自由空气罢。”巴金还批评了“甚至在今天的中国还充满了绝情卫道的圣人”,这是指胡适吧。[6]写此文时,巴金已在日本,那不是夏天,而是初冬。那一年的11月3日,他从上海出发,7日到达横滨。他们相聚,谈文学、谈艺术,巴金看到的两个人是幸福的:“在松林中的安静生活里他们夫妇在幸福中沉醉了。我在他那所精致的小屋里亲眼看见了这一切。”[7]

1935年,梁宗岱、沉樱与马思聪夫妇合影

那个季节,海边安静下来,在几年后沉樱的笔下甚至还有几分萧瑟:“在异国的乡间,没有朋友,没有熟人,甚至连邻居也没有一个(那些空房子要到夏季才有人住)。日子静得像止水。海边的散步是唯一的消遣;如果被风雨阻止了,便只有望望那些呆板的山林,听听单调的潮声。自从有了‘我们的海’,总算在案头有了个神游之地,消除了不少寂寞,不过有时也就更显得寂寞似的。”[8]这是沉樱1940年春天在重庆的追忆,那个夏天,那片海,早已物是人非。

还有一个女子作家沉樱

很多人都说在日本的这一段时光是沉樱与梁宗岱在一起最愉快的时光,但在梁宗岱的文字中,我并没有找到沉樱的身影。他在为译诗集《一切的峰顶》写序时,侃侃而谈的都是译诗的事情,只有文末署的时间“廿三年九月九日于叶山”[9]对他们来讲有着特殊的记忆吧。他1934年9月20日在给“敬爱的大师”瓦莱里的信中,讲过前不久发生的离婚事件,自己的精神状态和工作:“我退出来,身体丝毫无损,精神比任何时候更加活跃去研究,更加一心孜孜于自我完善的信仰。”[10]他还讲了来日本的居所、工作计划等:“这里是一个日本小村子,三面环绕满植树木的山岭,远眺一线大海。这两个月来,早晚读书写作,下午海浴。现在天气转凉,我的工作只被每天两次散步稍为中断一下。”[11]这封信不能算短,讲了很多事情,唯独没有提到与他相依相伴的沉樱一个字。沉樱是谁?她就这么被梁宗岱的大袍子给遮住,她是可以被忽略的吗?

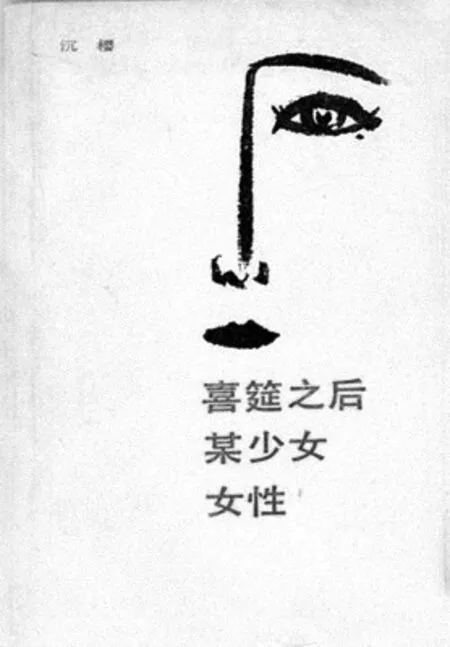

沉樱,山东省潍县人,家境比较殷实,是一个转型时代比较新派家庭中成长起来的女性。1925年,沉樱考入上海大学中文系,这是中国共产党创办的富有革命精神的大学,陈望道、瞿秋白、茅盾等人都曾在这里任教,两年后因学校被封闭,她转入复旦大学。据说,她是进入复旦的第一批女学生之一。新文化的风雨唤起沉樱创作的热情,她一登上文坛,便受到茅盾的关注。1928年,茅盾给编者的信中说:“《大江》二号上陈因女士之《归家》很好。不知此女士为新进作家乎?抑老作家乎?《归[回]家》(收入短篇小说集《喜筵之后》时改名《回家》)一篇的风格是诗的风格,动作发展亦是诗的发展。此等风格,文坛上不多见。鄙意甚爱之。忆往者冰心女士有二三篇亦颇具此风味。至于意义方面,自无可议,仅微嫌晦暗。想亦不得不尔。犹有一特点,即以家庭琐事透视社会人心之大变动,以静的背景透视动的人生,手法亦颇新奇。”[12]冰心是“五四”时代最为知名的女作家,茅盾拿沉樱与她相比,大有认沉樱为冰心的后继者之意味。短短的时间内,沉樱成为当时文坛耀眼的明星。1929年,她有三部小说集出版:《喜筵之后》(北新书局1929年6月版)、《夜阑》(光华书局1929年11月版)、《某少女》(北新书局1929年8月版),之后又有两部小说集《女性》(生活书店1934年10月版)、《一个女作家》(北新书局1936年1月版)。沉樱一生的小说创作差不多尽在于此。短短几年,俨如她的笔名:一时芳华,绚烂的落樱。

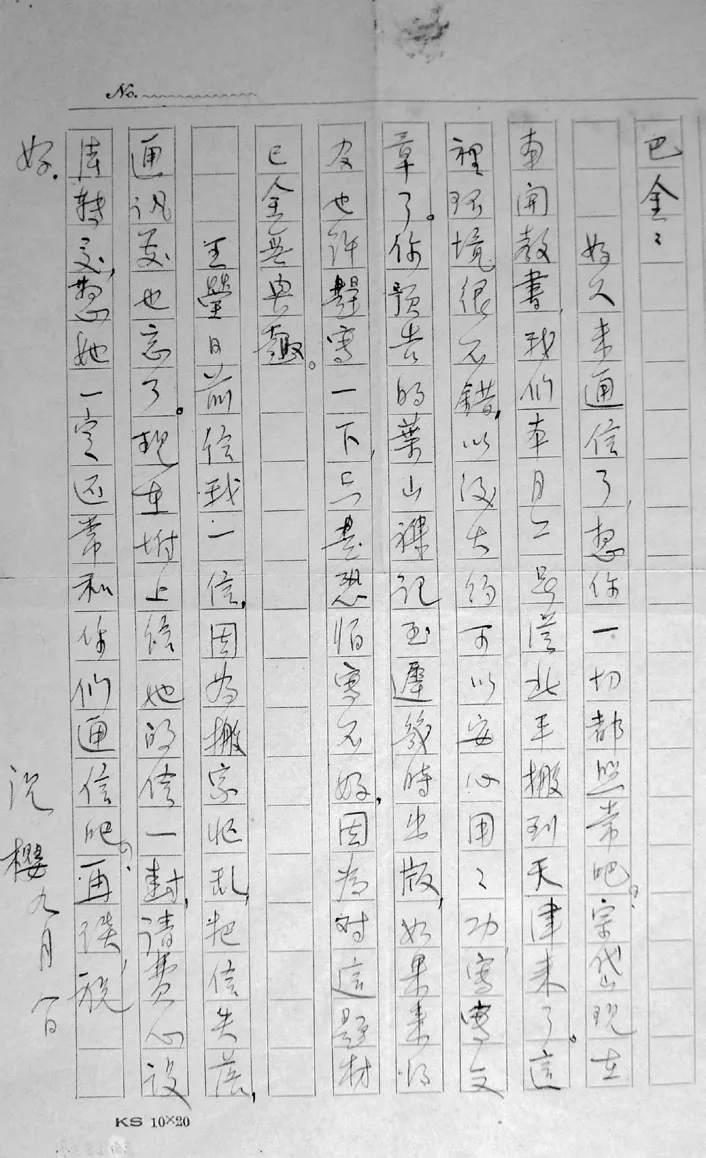

沉樱1936年9月8日致巴金信

沉樱小说集《喜筵之后·某少女·女性》

1931年,沈从文在题为《论中国创作小说》的述评文字中,特别提到沉樱的创作,他认为新起的短篇小说作家中值得注意的是施蛰存、孙席珍和沉樱。对于沉樱,他认为:“与施蛰存笔致有相似处,明朗细致,气派因生活与年龄拘束,无从展开,略嫌狭窄,然而能使每一个作品成为一个完美好作品,在组织文字方面皆十分注意,且为女作者中极有希望的,还有一个女子作家沉樱。”[13]在1934年,沉樱在文坛的影响力不输于梁宗岱。可惜,此后她的创作越来越少,这位女作家究竟去哪儿了呢?

“我是一个不驯服的太太”

1935年5月10日,梁宗岱在叶山给瓦莱里的信中说:“今月底将离开日本返北平。然后到中国内地探望父亲。我打算和他在广州附近的故乡度过暑假,然后再重新执教。已有三间大学向我提议担任外语文学系主任。目前尚未决定往何处,要等待听取父亲的意见。”[14]他正踌躇满志。沉樱呢,则走入了家庭。他们回国后,正式结婚。沉樱生孩子、打理家务,开始履行一个家庭妇女的义务。巴金和靳以几次约沉樱写一本《叶山札记》,起初她颇有兴致,两三年过去,却一个字也没有写。后来,连写的心境也没有了。她陷在生活的琐务中:“我们这里从占元走后(他在时已经同样情形)天天为换用[佣]人操心,难得一刻清静,又加我的身体不好,一天有大半天是不舒服的,文章的事虽然时刻惦记在心里,但几次勉强去写,身心都不允许写下去,同时医生也在禁止,不过这都是小事,我总想努力作去,可是什么事都是一齐来,想不到宗岱又忽然生起病来(是丹毒),最初是在家医治,越来越重,才又进了医院,现在已见好,再待三五天可出院。总之,我的文章不能交卷,现在是定了,并且在最近三四个月内因为我自己身体的关系,也无再写的希望,万分的对不起,请接受我的道歉吧。”[15]

沉樱的处境,不由得让我联想到她在小说中描写的恋爱、婚姻和家庭生活。有学者认为新文化运动论述中的“新女性”,其核心内涵,主要包括人格独立、经济独立和恋爱婚姻自由三个方面。同时,也指出:“五四启蒙运动塑造了一代新女性的心灵,而新文化的个人主义话语,却令他们无法完全表达自己。”[16]无论接受的教育,还是个人的姿态,沉樱无疑都属于“新女性”行列中的一员,“新女性”话语成就她的人生,也令她困惑。1943年,在与梁宗岱育有三个孩子之后,沉樱还是选择与梁宗岱分手。要讲原因,也许很复杂,要简单说,就是梁宗岱回家乡识得唱戏的甘少苏,由仗义救风尘到相恋、结合,再回到重庆去,想继续以前跟沉樱的生活。作为一个现代的新女性,沉樱不能容忍,她毅然选择带着三个孩子离开了梁宗岱。

沉樱的表兄、学者田仲济在文章中曾经透露出沉樱和梁宗岱分开后的一些细节:

到上海后,这情况似乎未改变,在三妻四妾合法的社会里,梁宗岱自然认为他没有什么不对的地方。可沉樱是不愿接受这藕断丝连的情况的。有次她事先约好,陈钊(沉樱的弟弟——引者注)到时接我们兄弟二人一起到了记忆中似乎是一个旅馆,找到了梁宗岱,陈钊向前握住了梁宗岱的手,开始我以为是握手,不像,两个人都不松开,而是在用力,显然是角力了,两人都没有笑容,但也没有怒目戟指,事前沉樱什么也没说,只说要给她当娘家人去,我们俩就答应去了,所以当时什么话也插不上,陈钊当然晓得的多些,好像他不是第一次和梁宗岱见面。两人角力足足有十几分钟,好像谁也没战胜谁……我们二人既未动手,也未动嘴,只起了助威的作用。梁宗岱看见我们三个人像天兵天将似的骤然降临,自然是有些意外的,他几乎一句话也没讲,角力完毕,陈钊只简单地说了两句话,大意是要他老老实实,不准无理纠缠,然后我们即上车走了。……沉樱不多言笑,自尊心很强,梁宗岱也是一个性格有些怪而个性极强的人。他们俩人,是很难使谁服输的。[17]

从朋友赵清阁的叙述中,我们也能够看出,即便没有甘少苏出现,沉樱和梁宗岱的相处也是很难。沉樱有自己独立的追求,不愿做梁宗岱想象的那种贤妻良母:“一九四八年她的弟弟接她去台湾,从此她带着三个孩子离开了上海。……行前,我和女诗人方令孺曾经劝止她赴台,这时她与梁宗岱已离婚,她的个性很强,她向我表示她要走得远远的,永世不再见到梁宗岱。这是恨,但也是因爱而恨!他们的矛盾主要还在于宗岱希望她做贤妻良母,而她偏偏事业心很重。她的这种独立人生观,也反映在她的作品里。”[18]阎纯德则在文章中直接引用沉樱的话,是这么表述的:“和他分开,其原因,既简单,又复杂。他很有钱,是一个有双重性格的人。我只有离开他,才能得到解放,否则,我是很难脱身的。我是一个不驯服的太太,决不顺着他!大概这也算山东人的脾气吧……”[19]像她自己说的,“解放”“脱身”“不驯服”“绝不顺着他”,这些语汇都极富个性。在这样的义无反顾中,我还是能够看出沉樱的心有不甘。1946年,已经很少发表作品的沉樱,竟然发表了一篇短文《“雀巢鸠居”引》[20],单单是从这个题目上就能够让人联想到一点什么。看来,无论怎样的独立女性,这种伤害都是难以抚平的。

日子过得似乎特别充实愉快

到了台湾的沉樱,难免有身在异乡的孤独感,不过,这里却是她的疗伤地,使她的下半生获得了很多满足和乐趣,让她的人生变得饱满。她以踏踏实实的人生脚步和娴雅自若的品格为“新女性”注入了真实的内涵。

音讯隔绝三十余年后,沉樱1979年在给田仲济的信上,说到那些年的生活:

最初7年靠近钊弟,在乡村中学教书,环境清幽,生活安定,精神之舒畅前所未有。读写均有收获,不过兴趣趋向了西洋文学的阅读与翻译。这与你当年叫我译《伊索寓言》不无关系。孩子长大,老母去世(80高寿),为了迁就升学,我带孩子又到台北教书,后来孩子相继……留学、就业、结婚(现婿媳均温顺,二家各有二孙)。我最初留台独力经营自印的几本书,名《蒲公英译丛》,销路奇佳。无意来美侨居,只作探亲旅行,65岁退休后衰老渐至,始来定居。[21]

1940年,与长女思薇摄于重庆

几行字,大半生。信上说的“乡村中学”是苗栗县头份镇私立中学大成中学,“台北教书”是指在台北市第一女子中学教授国文,直到1967年退休。那段日子,沉樱独自一人,带着三个孩子,又要工作,又要家庭,恐怕是她一生中最辛苦的岁月。然而,她似乎从未叫过苦,从未抱怨过。生活忙累,她没有被其俘虏。在台湾,她迎来一生中事业的高峰,尤其是翻译工作,卓有成就;因翻译出书,又投身到出版事业中。这些单枪匹马的奋斗成就,再一次呈现出她人生的绚烂。

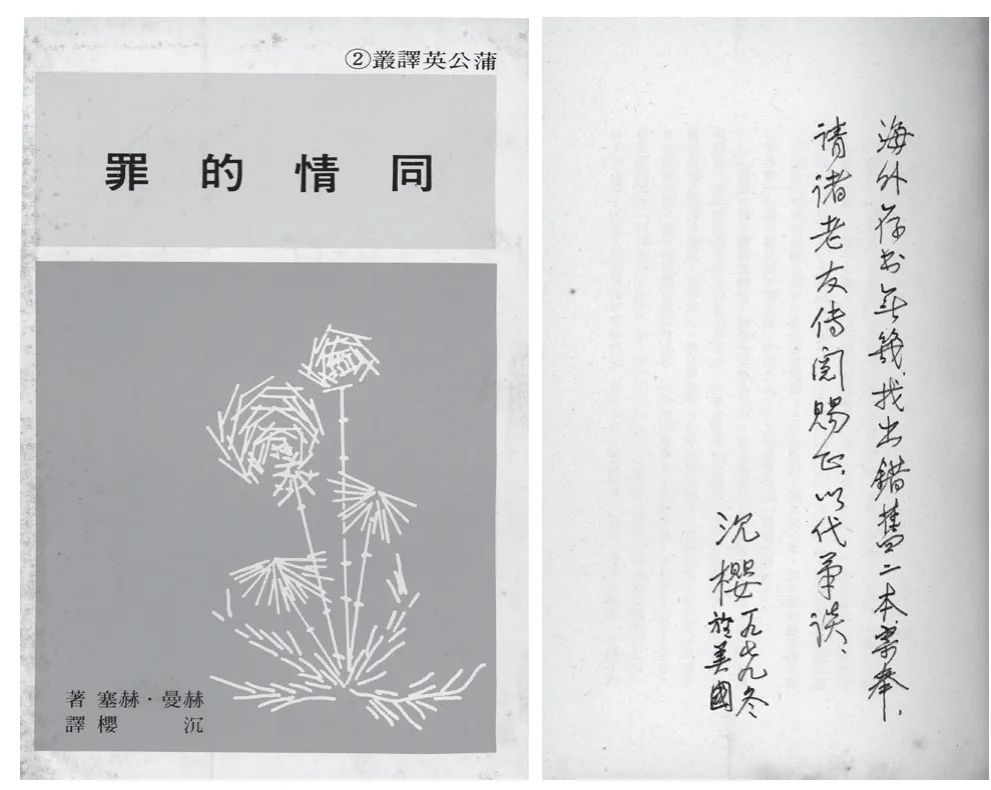

沉樱翻译的黑塞、毛姆、茨威格(褚威格)的作品曾迷倒过不少台湾人。作家王开平曾回忆年轻时追沉樱译本的事情,当时他对翻译小说痴迷神往,有一天,遇见了一本叫《同情的罪》的翻译小说:

很喜欢书中渊深流静的译笔,一清如水的文字,恍如丝绸之细致,那般平淡却又那般隽永。不动声色中,娓娓细说红尘大化的忧劳与沧桑。

我把以前那些错综复杂、曲折离奇的“故事书”全丢在一边,开始到书店一本本寻访沉樱女士的译作。我四处搜罗,无论是小说或散文、褚威格或赫塞,全部搬了回家。一本绝版的《一个女人的二十四个小时》是在光华商场的旧书堆中翻出来的,看着封皮灰黄老旧的面目,我忽然明白什么叫“寂寞”。

我翻来覆去,一遍又一遍重温那些曾经错过的生命智慧。谢谢上天,总算还不晚。[22]

很多人都喜欢沉樱译文的流畅自然,有自己的风格。林海音说:“她的文字轻松活泼,顺乎自然,绝不矫揉做作,她的翻译倒是小说居多,她对于选择作家作品很认真,一定要她喜欢的才翻译。当然翻译的文字和创作一样顺当,所以每译一书皆成畅销。”[23]钟梅音认为,茨威格的小说“能如此动人,译者沉樱女士功不可没,她既能体会入微,又能曲尽其妙,是位理想的翻译家,她那优美的笔调如行云流水,卷舒自如,因此篇篇珠圆玉润,浑然无疵,读她的译文,就像读自己人的创作”[24]。罗兰印象深刻的也是那“优美潇洒”的译笔:“我佩服她那恰如其分的译笔,能够完全摆脱开一般译作生涩拗口的毛病而使原作者仍能以其优美潇洒的姿态出现在读者面前。”[25]他们的评价,与沉樱的追求也是一致的。沉樱曾说过:“我认为无论是翻译还是创作,即是文学作品,除传情达意之外,还应在笔调上予人美感,至少不该让读者一面看一面做文字重组。”[26]“美感”成为沉樱译文的标志和灵魂。

沉樱编选的《散文欣赏》

沉樱在翻译工作中找到乐趣,沉浸其中,人生也不再寂寞。她说:“从上海来到台湾,不知不觉地过了十四年。这段时间的前半段,住在一个幽静的乡下,生活很是清闲。教书理家之余,没事便翻阅手边所有的几本英文小说,作为消遣。遇到十分喜爱的,一再读了还觉不够,又试着翻译出来。因为在翻译中更能得到细读深解的乐趣,如果体会出一点言外之意,或是表达出一点微妙情调,简直像是自己创作一般得意。”她十分怀念每晚灯下译书的情景:“我不是爱回忆的人,但整理这本集子的时候,却不由得记起译写这些小说时那个‘日暖花香山鸟啼’的环境,和那夜晚灯下,老母静坐念佛,三个小儿女并头酣睡,自己伏案执笔乱涂细改的情景。”[27]翻译是她的业余工作,“我翻译的都是我喜欢的”[28],似乎很随意,其实,她的眼光和兴趣都不同流俗。她说:“笼统来说,我特别喜爱的是德、法、俄以及北欧各国有关人性探讨、心理分析的小说,和略带诗意哲理的散文,因此分量过重、深奥费解的巨著,往往不能接受。我的译作是副产品,读得散漫,译得也就毫无系统。”[29]

无心插柳柳成荫,由译书到自己印书、卖书,这是沉樱生命潜能的大爆发。说是“出版社”有些勉强,连个名号都没有,书上只是印着“出版者陈”,这件事情似乎只有她一个人在忙活,出的基本上也都是她自己的书(其中有一本梁宗岱的译诗集《一切的峰顶》),这能算是“出版社”吗?然而,这间一个人的出版社,成绩却不容小觑,哪怕最初事出偶然:1967年,沉樱六十大寿时,孩子思薇和思清从美国汇款给她祝寿,她把请客剩下来的钱拿来印自己翻译的茨威格(褚威格)的《一位陌生女子的来信》,以送给朋友做个纪念。想不到,由此便一脚踏入出版界。1968年2月,她说:“这大半年,因为印书、出书,日子过得似乎特别充实愉快。因为除了在印书的实际经验中,懂得了纸张的种类、编排的格式、印刷的程序、装订的优劣,觉得增加了一些知识很是高兴之外,更令人兴奋的是,和读者有了直接的交往。”[30]让她想不到的是,自己翻译的书,一年内居然印了十版:

沉樱译作《一位陌生女子的来信》

实在,这书的销售之快,有点出乎意外。虽说印书就是希望有人读,但怎样也没想到立刻会有这么多读者。这是我第一次自费印书,主要的目的是为了个人的一点小小纪念,想拿来分送亲友。只印了一千本,待分送完了,剩下的能卖就卖,卖不掉也不致赔累太甚,因此,初版印毕,连纸型也未留上,谁知刚出版便须再印,只好用照相又印了一千五百本,以为够多了,想不到又是一月之内即须再印。当时真不知印多少才好,亲友们有的已在劝我谨慎,适可而止,别剩下些书发黄发霉,变成废纸,白受损失。考虑结果,冒险仍印一千五百本,竟又销完了。[31]

《一位陌生女子的来信》共印三十版之多,销售超过十万册,这在六七十年代的台湾,也是不大不小的奇迹了。沉樱受到鼓舞,把原来交给别的出版社(书局)出版和发行的书收回来自己印、自己卖,短短几年内她印了近二十种。“这本书(指沉樱翻译的《一位陌生女子的来信》——引者)带给读者的是什么,我不知道,但给与我的却太多了。第一,由于它的畅销带来的物质和精神的鼓励,使我在一年内又印了其他九种小书,甚至有了要成立一个译文出版社的野心,想今后尽量为大家供应翻译读物,作为自己退休后的从业。第二,由于这些书的印行,使我这糊涂无用的人居然也处理了些印书发书的事务;虽然错误时出,但一个人忽然做起自己一向认为不会做的事,总是得意非凡、沾沾自喜的。”[32]令她兴奋的,不是物质收入,而是内心的满足和成就感:“自己除了因翻译而对原作深切感受之外,还有一件高兴的事,就是因出书而得和大家接触。过去虽也出过几本书,但接触的只是书局,从来不知自己的读者是谁。现在每天能从划拨单上认识几个完全陌生的姓名,在寄书封套上写些从来不知道的地址,好像自己的交游忽然广泛,生活也跟着活跃起来;如果再在通讯栏内看到几句称赞的话,便像遇到知己,简直乐不可支了。”[33]

每一次接到邮局转来的订单时,每一次整理地址、给读者寄书时,沉樱那作家的想象力便异常活跃:

每次预约广告登出,邮政划拨单便成了最有趣味的信件,打开来后,总是一张张地仔细看着。首先看那陌生的姓名,猜想着性别,接着再看地址,推测着职业,最后去读“通讯栏”,有的写得密密麻麻,有的三言两语,但都不外表示对这书的喜爱,希望先睹为快,或是询问些有关的事项……几百张看下来的统计,女性比男性多,南部比北部多,外县比本市多。至于职业,在看得出的范围内,各界都有,学生并不太多。不过,我的兴趣并不在统计,而是在想象。我曾对着某山林场、某县渔村以及某地军队信箱的通讯处,想象着山中海滨防地的寂寞,或是对着一封说她因有小孩缠身不便到邮局划拨,所以用邮票函购的读者来信,想象着主妇生活的忙碌。当我把书封好,写着邮寄地址的时候,我的信像随之飞越到那些遥远的地方,看他们是在怎样的情况下在读这些书。[34]

沉樱给自己的这套译丛取名“蒲公英译丛”,每本书的封底下角有她写的这段话:

我喜欢花,尤其是那些有点异国情调的,像曼陀罗,郁金香,风信子,天竺葵,蒲公英等,单是看看名字也觉有趣。这些花中蒲公英是最卑微的一种,冰雪刚化,它便钻出地面,展开绿叶,挺起黄花,点缀在枯寂了一冬的地面上。洋溢着一片春来的喜悦。尽管无人理会,仍然到处盛开,直到万紫千红争奇斗艳的时候,它才结子变成白头翕,悄然消失,现在用作我杂乱译书的总名,一方面是为了这名字的可爱,另一方面也是为了那卑微的可取。

这段话既表露心迹,又写得优美,是一则上佳的小品文。沉樱的这套书都是32开本,以一两百页的薄本为主,封面是宋体或黑体的书名,鲜明的色块做底衬,一角是手绘的蒲公英图案,设计简洁、清新。书的前勒口有邮购的书目,不同时间的印本,书目略有差异。

沉樱的印书事业开始于1967年6月,大约结束于1970年代后期。她的日子,也因为这些书而满满的。她晚年在给梁宗岱的信上说:

人间重晚晴,看你来信所说制药的成功和施药的乐趣,再想想自己这几年译书印书的收获,我们都可说晚景不错了。你最可羡的是晚年归故乡,而我现在要回去的地方,只有自建的三间小屋。我在六十岁生日时用孩子们给我过生日请客剩下的钱自费印了一本褚威格的小说集,想不到竟破纪录地畅销,现在已三十版,十万册(以前也曾由书店出版三本)。这几年内前后共出版了十本书,你的《一切的峰顶》也印了。……这虽然没有你施药济世活人那么快乐,但能把自己的欣赏趣味散布给人而又为人乐受,也觉得生活不再空虚。[35]

沉樱赠送给巴金的译作《同情的罪》并在扉页上题词

蒲公英译丛《毛姆小说集》

这是一种幸福的满足,人生没有虚度的幸福。

心灵的花园,艺术的沉樱

1968年,沉樱在乡下的果园里建了一座小屋,它在沉樱教书的头份镇斗焕坪村的果园中。果园的男主人张汉文,是当地人,是国学大家和抗日志士,还曾是康有为的及门弟子。回到故土后,守着祖产坡地过着晴耕雨读的生活。女主人司马秀媛是一位日本华侨富商的女儿,跟随丈夫来到台湾乡间。他们与沉樱成了朋友,司马秀媛还在沉樱的鼓励下,两个人合译过黑塞的《车轮下》。沉樱在一篇题为《果园的食客》的散文中写到“小屋”:

这是在朋友果园中辟地而建的小屋,因为不忍把多年老树乱加砍伐,所以市面墙脚都紧靠着树根。初春房子落成,树一发芽抽枝,清荫立刻密密笼罩,有些低垂的枝叶甚至伸到檐下来。记得有人说过“屋易盖,树难栽。”现在新屋而有老树,实在是非常难得而可喜的。

……

小屋隔出三分之一为卧室兼书房。向南的窗下放床,向西的窗下放书桌。躺在床上仰望窗口的大柚树,浓荫如伞,恍如置身树下。柚子开花时,一阵风过,看见落花像雨点般打下来,常不由得要闪躲,忘了自己是在室内。……[36]

真像朋友说的,这里简直就是“世外桃源”,沉樱也不无得意:“自从在朋友果园内盖了三间小屋之后,亲友们都戏称我是有了别墅的人,常要我带她们去参观。初去的人第一句话总是‘真像世外桃源’,……我的小屋就建筑在他们房子的右侧,前后有门,四面有窗,室内有厨房,有浴室,有壁橱,还有壁炉。真是麻雀虽小,五脏俱全。”[37]这里草木葱茏,花香四季,让人精神为之一爽:“小屋前后都种有白柚树,春天到来,开满白色的柚子花,花香扑鼻,到了冬天,结果累累。姊常带些奇花异草回来,至今每到春天,依然有紫色鸢尾花、粉红扶桑、软枝黄蝉盛开,观叶类植物也很茂盛,与红白杜鹃互相辉映……”[38]

有“一间自己的房间”,还有一群谈得来的朋友。小屋落成后,沉樱几乎每个周末都会从台北带朋友们来度周末,罗兰、林海音、张秀亚、琦君、刘枋等都来做过客,加上园主人一家人张汉东、司马秀媛、张典婉(《太平轮1949》的作者),他们在一起烘饼干、做蛋糕、蒸包子,好不快活。此时,昔日情感和家庭生活中受到的伤害都变得不再重要了,沉樱以自己的独立和努力让生活充实,色彩丰富。

她还是一位善于从平凡琐碎的日常生中发现美和诗的人。在台北闹市中的生活也是如此。她写过自己家里“阳台上的花”,这些花长势茂盛,时常会从阳台探出头去,它们悬在空中,“风微微一吹,便摇曳不已,使人看了,充分领悟到所谓花枝招展是怎样一种婀娜之美”[39]。她家的阳台正对着丁字路口,以往人们走过这里都是低着头匆匆而过,当这些花怒放的时候,人们不禁放慢脚步,抬头欣赏。在落地窗后面看到这一切的沉樱,觉得无比的惬意和快乐。

在朋友的眼里,她是“艺术的沉樱”,不仅是她写作和翻译了那些优美的文字,而是她能够把美带进生活,能够在生活中发现美:

台北信义路四段,繁华闹区,餐馆摊贩林立的地方,却隐着她“室雅何须大”的“小屋”。阳台上,错落有致的花草,配上她深蓝飘逸的薄纱窗帘,随着轻风拂进她小屋的就不是市声,而是花香,融入她桌上的书香和几上的茶香里。[40]

沉樱会用各种色彩的纸“造花”,“造”出很多写意的图案,别有韵味,张秀亚曾惊叹地描述过,沉樱家那些花的色彩、姿态和意境。这些朵朵生动的花儿,都是沉樱用绉纹纸做的,“这些美好的花朵都是作家沉樱自她心灵的园子中采撷出来的,……平时,大家看惯了她隽逸优美的文章,多半都只知道文艺的沉樱,而忽略了艺术的沉樱!”[41]罗兰感叹:“多年来,我一直都觉得陈老师本身就寄放了我大部份的中国梦——中国式的温厚、中国式的含蓄睿智、中国式的文雅、中国式的悠闲、中国读书人的书卷气,以及中国人对待朋友的那份真诚。”[42]

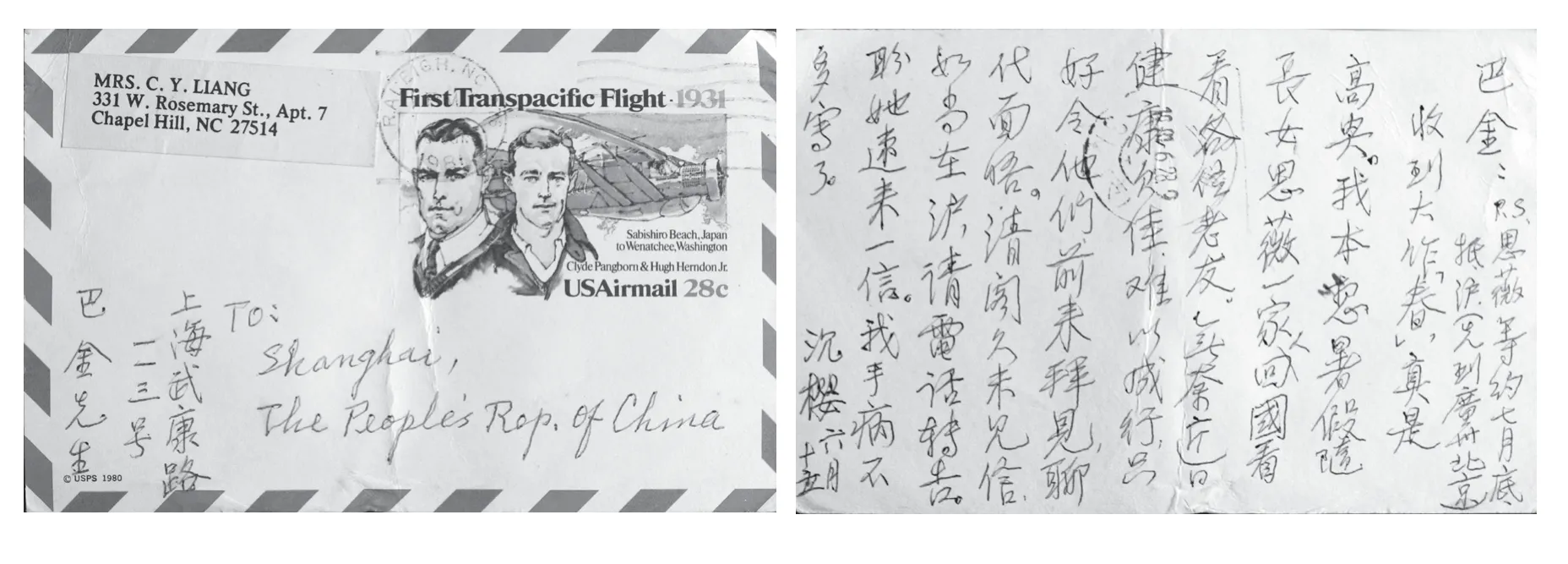

沉樱1981年6月15日自美国寄给巴金的明信片

“新女性”给人的印象经常是不为世俗所囿,大胆、勇敢、奔放,甚至是“革命”,如丁玲那样。沉樱走的不是这样一条路,她有着自己非常执拗的坚持和精神的追求,然而,她又并未追求轰轰烈烈,而是更安于平静的生活,终于又能在这样的生活中找到自我,让很多虚妄的价值观念落到了生活的细处,这样也心安了,生命也圆满了。1963年在为赫尔曼·黑塞《我最心爱的读物》所写的副跋中,沉樱说过这样一段话:

我们生活的这个世纪,除了自然科学和工艺技术得到了高度的发展以外,就人类整个文化而论,是个混乱得可怜的世纪。在这全人类历史文化空前的转捩点上,我们最需要的是追求真理的沉着、冷静、客观的态度。让真理开导我们,解放我们,使各民族、各种文化在真理之前,摆脱各自的成见,携起手来,去创建世界文化。纵然退一步说,只为了要为自己的生活寻求一个安顿,这种追求真理的态度也是必要的。[43]

这可以看作她告别“五四”话语那种浮躁之后的思考,然而,她的胸怀和眼光并没有脱开“五四”的那种高远和世界性。

1972年,沉樱离开台湾去美国定居,随着年龄的增长,衰老不期而至,疾病也找上身来,还有属于一个老人的孤独。1982年,她甚至卖掉在美国的家具和生活用品,想回大陆定居,可是没有几个月,她又回到美国。那一年4月,第一次到上海的时候,巴金还在静安宾馆宴请了她,这也是老朋友分隔四十多年后的重逢。可是秋天,第二次到上海,正是她失望地要回到美国、继续住进老人院的时候。她没有再见巴金,她对朋友赵清阁说:“我的有生之年不多了,这次回来虽不尽如心愿,收获还是有的:看到了国家蒸蒸日上的变化,看到了巴金和你,不过我不想再去看巴金了,我对不起他,你代我向他转达我的歉意吧。”[44]赵清阁文中没有解释,沉樱为什么说她对不起巴金,我也不得而知。

我的感叹是,她的回归之行,成了告别之旅。在回归和告别之后,她默默地走完了自己的一生。

注释:

[1]沉樱1934年7月24日致巴金信,上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,大象出版社2008年4月版,第126页。

[2]沉樱1934年8月19日致巴金信,上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,大象出版社2008年4月版,第127页。

[3]胡适1934年4月18日日记,《胡适日记全集》第7册第103-104页。

[4]胡适1934年5月30日日记,《胡适日记全集》第7册第121页。

[5]朱自清1934年6月3日日记,《朱自清全集》,江苏教育出版社1998年3月版,第9卷第295页。

[6][7]巴金:《繁星》,《巴金全集》,人民文学出版社1989年12月版,第12卷第477页、477—478页。

[8]沉樱:《我们的海》,《春的声音:沉樱散文全集》,台北纯文学出版社1986年9月版,第38页。

[9]见《〈一切的峰顶〉序》,梁宗岱:《梁宗岱文集Ⅲ 译诗卷》,中央编译出版社2003年9月版,第51页。

[10][11]梁宗岱1934年9月20日致瓦莱里信,原信为法文,此为刘志侠译文:《梁宗岱早期著译》,华东师范大学出版社2016年9月版,第412-413页、413页。

[12]茅盾:《陈因女士底〈归家〉》,《茅盾全集》,人民文学出版社1991年版,第19卷第195页。小说发表时,沉樱署名“陈因”。

[13]沈从文:《论中国创作小说》,《沈从文全集》,北岳文艺出版社2002年12月版,第16卷第221-222页。

[14]梁宗岱1935年5月10日致瓦莱里信,《梁宗岱早期著译》第419页。

[15]沉樱1937年4月20日致巴金、靳以信,《写给巴金》第128-129页。

[16]杨联芬:《浪漫的中国》,人民文学出版社2016年4月版,第178、219页。

[17]田仲济:《沉樱去台湾以后》,《新文学史料》1992年第1期。

[18][44]赵清阁:《哀思梦沉樱》,《长相忆》,文汇出版社1999年1月版,第106页、110页。

[19]阎纯德:《沉樱,及其创作和翻译》,《新文学史料》1984年第2期。

[20]沉樱:《“雀巢鸠居”引》,1946年《野草》新2号。

[21]沉樱1979年12月14日致田仲济,见《沉樱自美国来信》,《新文学史料》1992年第1期。

[22]王开平:《寻访的故事》,《春的声音:沉樱散文全集》第38页。

[23]林海音:《念远方的沉樱》,《隔着竹帘儿看见她》第14页。

[24]钟梅音:《读〈一位陌生女子的来信〉有感》,《一位陌生女子的来信》,台北大地出版社1980年12月版,第188页。

[25]罗兰:《我读褚威格的小说》,《一位陌生女子的来信》第192页。

[26]沉樱:《寄自远方——给张秀亚》,《春的声音:沉樱散文全集》第188页。

[27][28][32][33][34]沉樱:《翻译的乐趣——沉樱译序精摘》,《春的声音:沉樱散文全集》第217-218页、220页、224-225页、220页、223页。

[29]沉樱:《〈玛娜的房子〉前记》,《春的声音:沉樱散文全集》第266-267页。

[30][31]沉樱:《〈一位陌生女子的来信〉七版后记》,《一位陌生女子的来信》第176页、174页。

[35]沉樱×年12月7日致梁宗岱信,见《沉樱、梁宗岱的最后通信》,《隔着竹帘儿看见她》第169页。

[36]沉樱:《果园的食客》,《春的声音:沉樱散文全集》第46-47页。

[37]沉樱:《小屋·友情·译作——〈车轮下〉译序》,《春的声音:沉樱散文全集》第247页。

[38]司马秀媛:《柚子花开时》,《春的声音:沉樱散文全集》第442页。

[39]沉樱:《阳台上的花》,《春的声音:沉樱散文全集》第59页。

[40][42]罗兰:《天之涯,地之角》,《新文学史料》1992年第1期。

[41]张秀亚:《艺术的沉樱》,《新文学史料》1992年第1期。

[43]沉樱:《〈我最心爱的读物〉附跋》,《悠游之歌》,陈锳出版本,1972年5月2版本,第11-12页。