港口型国家物流枢纽多式联运发展策略研究

——以福建某港口为例

2020-07-21郑文明

李 衡,郑文明,任 引

(1.福建船政交通职业学院 交通经济系,福建 福州 350007;2.福建省交通运输厅, 福建 福州 350001;3.中国科学院 城市环境研究所, 福建 厦门 361021)

多式联运是指多种运输方式组成的复合运输,是当今物流行业优化运输结构、整合运输方式的重要运输组织形式,是各国物流发展的现代化进程的重要方式。最早产生于20世纪60年代的美国,发展于80年代,我国多式联运起步较晚,开始于20世纪70年代,90年代后快速发展。当前,随着经济全球化、“一带一路”倡议实施和交通运输行业的快速发展,多式联运也不断在创新升级和高速发展。[1]在多式联运行业中国家物流枢纽网络、陆水空铁联运、“中欧班列”、无车承运人、物联网区块链技术等新业态新技术蓬勃发展,已经成为国家经济建设新的增长点和营商环境改善的重要领域。

2018年12月,国家发改委和交通运输部联合发布《国家物流枢纽布局和建设规划》,其中规划建设212个国家物流枢纽,提出加快建设30个港口型国家物流枢纽,“构建科学合理、功能完备、开放共享、智能高效、绿色安全的国家物流枢纽网络”。[2]多式联运作为一种先进运输组织方式,是国家物流枢纽网络建设的重要内容。加强基于构建港口型国家物流枢纽的多式联运发展研究,具有十分重要的现实意义,也是国家经济从高速增长转变到高质量发展的客观要求。

1 多式联运发展现状和主要特点

1.1 我国多式联运的现状

当前,我国多式联运处于高速发展和升级转型阶段,政策法规和市场环境逐步完善,陆水空铁运输基础设施日益完善,集疏运体系不断优化,信息服务平台正在融合互联,联运装备研发力度加大,国际多式联运业务快速发展,联运智能化现代化程度加速。据不完全统计,截止2018年底,全国多式联运重点企业上千家,多式联运路线数百条,铁水联运、公铁联运发展加速,集装箱多式联运运量超过60万Teu,各类联运装备一万多台套,大大促进了物流行业联运换装转运效率和降本增效,提高物流综合服务能力。

以福建某港口为例,调查研究其构建港口型国家物流枢纽建设中多式联运发展的现状、存在问题和对策措施,破解多式联运变革发展中的难题,以点及面,探索基于构建港口型国家物流枢纽多式联运发展的方法。

1.2 福建某港口多式联运的现状

福建某港口位于港口型国家物流枢纽的承载规划区域,借助“一带一路”和自贸试验区建设,在“多区叠加”的优势下,2018年完成货物吞吐量约2亿吨,集装箱吞吐量超越1000万标箱,旅客吞吐量800多万人次。初步建成功能上集疏运快速的具有带头示范作用的大型物流场站,港口服务能力大大提升,国际国内中转业务增长快速,海铁联运量稳步增长,公铁联运方面,采用“干线铁路运输+支线公路甩挂”的集装箱公铁联运方式,将公路甩挂与铁路运输相结合,多式联运发展速度较快,但不同运输方式之间业务还未完全融合。由于该港南有广东珠三角港口群,北有宁波、舟山长三角港口群,限制了该港纵向的发展空间,多式联运主要业务多集中在福建省内和江西区域,经济腹地辐射范围有限。

1.3 福建某港口多式联运的主要特点

根据基于构建港口型国家物流枢纽中多式联运所处的地位和作用,主要有五个特点:

(1)物流降本增效的效益显著。多式联运“一单制”“一票制”的快捷高效服务方式,以及驼背运输、空铁联运、甩挂运输等新业态新模式,极大促进货物能够顺畅的在不同运输方式下顺利流转,提升运输效率,降低物流成本。[3]

(2)创新升级发展的要求迫切。我国多式联运发展起步较晚,发展较快,未来几年将处于创新升级、高速发展的时期。既要适应经济全球化和供给侧结构性改革的发展需求,又要适应现代交通、绿色交通、智慧交通、综合交通的发展要求。当前多式联运亟需优化营商环境,规范管理模式,协同各级各部门统筹构建综合交通运输体系和升级规范联运装备等发展难题。

(3)信息融合共享的逐步实现。针对多式联运信息融合共享方面不同运输方式、不同业务部门条块分割的现状,正在逐步探索搭建多式联运信息服务平台,打破地域业务堡垒,联通各种运输方式、多式联运各企业方、各级政府业务主管部门信息,共建共享共用,构建开放高效的多式联运信息服务平台。

(4)优化营商环境的现实需求。借助持续深化“放管服”改革,打破多式联运的制度藩篱,在港口发展、企业征地、税收补助、融资、通关等方面制定更多优惠政策,实现整条运输链上的效益最大化,有效优化港区的营商环境。

(5)助推区域经济的功能凸显。多式联运的创新升级和快速发展,有助于区域经济的发展。有利于发挥区位优势,拓展向内陆腹地的辐射范围,构建优势独特的区域合作体系,开辟新的经济增长点。

2 基于构建港口型国家物流枢纽的多式联运发展存在问题

2.1 港口多式联运集疏运体系不够完善

港口多式联运陆水空铁集疏运配套还不够完善,集疏运网络还有短板,水运方面,沿海深水泊位数量不足,港口进岸进港航道水深不足,受潮汐影响大,大型船舶进港受限,需使用驳船接驳,影响装卸载效率,水陆联运和水水中转衔接不畅。通程联运方面,主要港区和周边综合物流园区内未全部引入铁路专用线,港口、铁路货站、空港等枢纽节点的疏港公路、疏港铁路建设不足,影响港口集疏运“最后一公里”的畅通。港口储运配套不完善,临港港区堆场和物流园区堆场规模大小不一,有的规模太小,难以适应多式联运发展的要求。港口集疏运结构还不够优化,公路运输所占比例过大,铁路运输所占比例太小,公转铁、公转空转换衔接不足,制约多式联运高质量发展。[8]

2.2 港口多式联运信息不够开放共享

当前,多式联运中陆水空铁运输信息系统和数据标准自成体系,无法互连互通共享共用。一些企业担心泄露客户信息和商业秘密,对多式联运信息化建设有所顾虑,裹足不前。物流信息壁垒还未打破,难以实现联运信息的无缝对接。未建成多式联运综合信息服务平台,陆水空铁运输业务协同和信息共享程度低,信息交换和业务融合壁垒多,一单制、一票制、网络电子化的多式联运还未实现,影响多式联运对接转运和运输效率。交通、海关、邮政等政府有关部门还未实现多式联运的信息数据共用共享,难以组织联管联控。

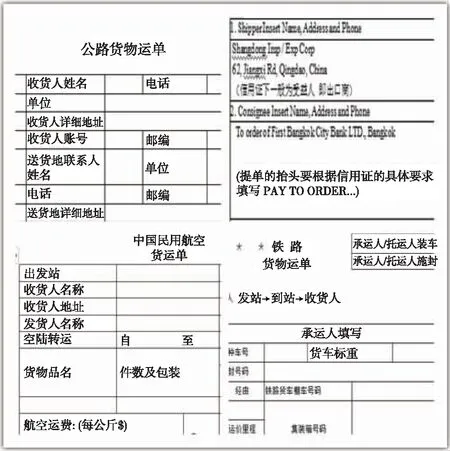

2.3 港口多式联运业务融合不够彻底

多式联运在我国处于创新升级和高速发展阶段,虽然2017年颁布《货物多式联运术语》《多式联运运载单元标识》两套标准,但还没有从根本上打破多式联运各部门条块分割的主要矛盾。相关法规政策和行业标准还不完善,陆水空铁多种运输方式还未真正融合。多式联运对接转运衔接上仍然存在分段运输、分段支付、分段管理、分段保险等问题。不同运输方式需要填制不同单证,填制规范也各不相同,导致出现重复填写、疏漏差错等现象,还未真正实现一单制、一票制,如图1所示,公铁运输通常使用国内标准运单,空海运输通常使用国际标准运单。多式联运联运装备标准化和智能化程度不高,转运过程中运载单元、吊装设备、托盘等装备标准不一,接口不通用,导致跨方式转运衔接或换装效率不高。物联网技术、智能化、无人化等新技术在多式联运中应用还不够广泛。[4]

图1 陆水空铁不同运输方式运单样表

2.4 港口多式联运营商环境不优化

近年来,政府有关部门比较重视优化多式联运营商环境,出台了一些指导意见和扶植政策,但仍存在征地、税收、补助、融资、通关等方面优惠扶植政策落地难、享受政策的企业比重少、大型多式联运企业少和物流园区不同程度存在“空巢”现象等问题,政府扶持力度和营商环境有待进一步加强。交通、海关等政府有关部门职责和监管交叉重叠,多头管理依然存在,还没有形成协同高效的多式联运监管体系。政府引导多式联运行业融合和模式创新方面力度不够,没有从根本上打破陆水空铁不同运输方式自成体系、条块分割的现状,多式联运还未真正融合,实现一单制、门到门的服务。[5]

2.5 港口区域经济潜力挖掘不够

该港所处省份是海上丝绸之路核心区之一,但受限于整体经济总量偏弱,综合实力不如周边的珠三角、长三角区域,影响了该省在区域经济一体化合作中地位的提升,直接影响了该港多式联运快速发展。当前,该港多式联运业务主要集中在福建省内和江西全境,对中西部地区腹地辐射不广,闽台地缘优势利用不足,特色经济规模不足,还未形成较大规模的区域合作体系和特色经济产业链,限制了多式联运的快速发展。

3 基于构建港口型国家物流枢纽多式联运发展的对策与措施

针对福建某港口基于构建港口型国家物流枢纽多式联运发展的现状和存在问题,通过校企合作、实地调研、座谈交流和专家研讨等方法,提出相应的对策措施。

3.1 完善港口联运配套基础建设,最大限度优化集疏运体系

该港是我国东南天然深水良港,地处福建多山的地理环境,立足构建港口型国家物流枢纽,发挥沿海港口优势,完善陆水空铁集疏运体系,形成“港口为依托、公铁成网络,闽台开通路、覆盖闽赣湘”的港口多式联运格局。

(1)着力构建物流运输网络。铁路运输方面,在“两纵两横”铁路网的基础上向“三纵六横”铁路网扩展,沿线设置业务网点,加大铁路专线建设力度,发展客货兼顾的区域干线铁路网,开辟直达码头、直达大型物流园区的铁路专线。公路运输方面,以福州、厦门、泉州为牵头城市,合理布局综合物流枢纽,建成“城市有枢纽、县城有园区、乡镇有网点”的三级物流运输网络。[6]空运方面,扩容现有机场,推进域内省内三四五线城市机场建设,构建密集的海陆空多式联运网络。

(2)着力提升港口水运能力。加强通航航道和深水泊位的建设,适度增加深水泊位数量,改造进出港航道水深,提升进出港航道等级,适应大型船舶直接停靠装载的需求,减少使用驳船中转。加强码头装卸载专业化、自动化程度,提高航运装卸载能力和输送效率。

(3)着力提升港口铁运能力。根据实际输送需求和整体规划,将铁路直接延伸至各港区和物流园区,合理增设部分港口物流园区铁路输送站点,加强各港区间铁路支线的建设,使得铁路专用线能够直达码头前沿。综合调度各港区货物拼箱和整箱输送业务,按需增开港区至经济腹地的集装箱专列,在相同线路通过能力下,还可探索扩展双层集装箱班列运输的使用范围,充分挖掘现有线路的运输潜力,提高铁路输送效率。

(4)着力提升港口储运能力。完善港口园区疏港公路、疏港铁路和就近机场交通枢纽建设。改扩建临港物流园区,扩容增量,加强港口码头、货运场站和铁路物流基地联运场地和联运设备建设,适应多式联运快速高效储运要求,方便水铁、公铁、水空联运。

3.2 加强港口联运信息建设,构建开放共享的联运信息服务平台

加强联运信息的标准化、共享化、智能化建设,统一规范联运信息数据标准,融合共享联运业务流程和信息,完善联运信息共建共享共用机制,提高港口型国家物流枢纽多式联运信息支撑能力。

(1)统一联运信息数据标准。针对国内多式联运运单不统一,造成不同输送方式不同区段多次签约多次交付多次保险的问题,统一运单格式,明确运单内容、数据标准和填写要求,使之符合公铁空水多种运输方式运单信息需求。联运信息数据标准化的统一是联运信息数据共享,业务融合的前提,迫切需要由上至下制定信息数据标准规范。统一颁布信息数据的录入格式、信息的内容、各类信息的代码和标准化表述;统一明确承运双方、输送工具、货物、设备等数据标准;统一使用标准化信息数据,建立联运信息数据资源库。

(2)构建开放共享的联运信息服务平台。当前,不同运输方式均有各自的信息平台,多式联运企业供求信息共享不充分,信息数据壁垒森严,严重制约多式联运发展。亟需依托国家公共信息平台,构建开放共享的联运信息服务平台,联通各种运输方式信息、多式联运企业信息、车辆、货物位置及状态信息。该平台具备供求信息查询、运输业务签约、保险业务签约、政府行业监管、实时查询等功能,全程跟踪多式联运活动信息,实现联运信息实时共享、透明开放,促进多种运输方式的业务融合。嵌入交通、公安、海关、市场监管、气象等政府部门监管功能,共享共用多式联运信息,利用联运信息大数据,进行实时行业监管和智能辅助决策。

(3)建立联运信息运行机制。建立完善多方共建共享共用联运信息服务平台机制,明确建用管职责分工,完善数据建设、数据使用、数据交换、数据传输等规范,促进物流订单、货物跟踪、支付结算、安全监管等综合信息互联互通和常态运行。承运双方可以在联运信息服务平台上进行信息查询、网上签约、实时查询货物的流转信息和所处的状态,实现各种运输方式下的分段运输的自动交付、自动衔接、自动流转,有效降低通关过程中的空跑率,提升了通关效率,缩短了货物滞留在港的时间。推动相关企业实名登记、信息留存和信用评级等制度,做到货物来源可溯,责任可查。

3.3 加快港口多式联运业务融合,提高物流运转效率

发挥港口型国家物流枢纽的规模经济效应,加强水陆联运、公铁联运、水水中转等有机衔接,加快联运技术装备标准化、通用化和智能化升级,推动物流组织方式融合,提高多式联运运行效率和现代化水平。

(1)坚持市场主导规划引领。遵循市场规律,鼓励多式联运企业有序协作,共享联运信息,促进不同运输方式业务合作融合,在运营体制、利润调配、责任归属上达成共识实现共赢,建立长期稳定的战略合作群体,做大做强多式联运企业。发挥好政府的引导和推动作用,科学论证,合理构建陆水空铁枢纽场站体系的建设。推进港口物流园区整合和建设,适当增加多式联运的网络物流节点,在空间布局、集疏运线路开设、服务功能等方面的业务发展,实现多种运输方式之间的优势互补、互相协同、共同发展。

(2)规范多式联运行业标准。统一多式联运行业标准,统一不同运输方式的通用业务规范,加强不同运输方式的运转衔接,解决分段运输、分段支付、分段管理、分段保险等问题,提供“一站式”联运物流服务。统一规范货物分类标准认定和单证填制规范,解决不同运输方式下随附单证格式不同、填写要素、填写规范、格式和表述的不一致的问题,真正实现一票制、一单式的多式联运。完善多式联运货物、资金、运输监管等方面管理制度,实时可视,实时可控,确保货物能够顺畅在不同运输方式下流转,实现多式联运安全有序发展。

(3)统一联运装备技术标准。持续推进联运装备标准化、通用化和智能化建设,通过改造、更新、多用等方式,提高货运车型、集装箱、托盘、固栓装置等装备的通用性,解决拆箱转运、转运设备接口不一致等问题。推广使用铁路双层集装箱设备、特种专用运输车辆和甩挂运输等运输装备,研发使用大型化、智能化装卸设备和快速转运设备,进一步提高港口、铁路站的倒驳接载效率,实现跨方式快速换装转运,联运流程顺畅衔接。积极探索新型多式联运设备,应用物联网和人工智能等技术,尝试发展无人化运输和装卸、无车承运人及智能化多式联运。

3.4 优化联运营商环境,促进多式联运高质量发展

各级政府相关部门要重视多式联运行业发展,积极优化营商环境,加强调查研究,出台有利于多式联运发展的法规和规范[7],有条件的可以设立物流专项资金,在港口发展、企业征地、税收补助、融资、通关等方面给予实实在在的扶植优惠政策。持续深化“放管服”改革,打破多式联运的制度藩篱,让更多优惠政策能够落地,让更多企业享受优惠政策。鼓励企业拓展融合多种运输业务,跨运输方式、跨区域融合发展,扶植多式联运复合发展的大型企业,打造现代供应链、冷链物流、大宗商品物流、电商商务物流等高效专业的物流服务网络,提高多式联运规模和效益。鼓励企业改良经营模式,探索论证与码头、承运人等多式联运各参与方建立资本合作等新方法新路子,充分调动各参与方的积极性,实现多式联运效益最大化。

3.5 深挖港口区域经济潜力,打造特色枢纽经济

构建港口型国家物流枢纽,建立区域经济多式联运物流网络,扩展闽台、中西部腹地等港口辐射区域,打造特色经济,不断提升物流枢纽的综合竞争能力。

(1)开展闽台经济合作。充分利用闽台地缘优势,深度开展两岸经贸合作,积极践行习近平总书记提出的“努力把福建打造成台胞台企登陆的第一家园”的重要指示,落实通水通电通气通桥四通等具体措施。借助闽台优惠政策的扶植,立足区位优势、港口优势及文化优势,加大探索闽台双方的协同合作,构建台湾商品登陆便捷通道,发展闽台多式联运,推动经济融合发展。一方面,吸引更多的台资企业使用该港为其大陆投资的主要枢纽港,不断扩大产品种类及规模;另一方面,发挥自由港自贸区优势,发展台湾商品保税直销市场、台湾小商品市场,将台湾农产品、特色产品向大陆直销,借助公铁联运、海铁联运等方式,辐射至其余内陆城市,实现海峡经济区的共同繁荣。

(2)拓展中西部腹地辐射区域。《国家物流枢纽布局和建设规划》中,该港所在省份多个城市入

选物流枢纽城市,借助国家“一带一路”重大战略实施,通过自由港自贸区的税收、用地、服务等优惠政策、吸引中西部大型企业来该港投资建设。以福州、厦门、泉州为中心,借助福莆宁、厦漳泉等城市圈积极拓展港口腹地,向江西、湖南、四川等各大内陆城市延伸,向内陆腹地辐射,开辟新的增长点。完善我省内陆地区无水港建设,将港口功能内移,避免转关运输中的二次申报、查验等环节,使得内陆地区货物在港口的通关更为高效,降低物流成本,缩短集疏运时间,实现港口与内陆的无缝对接。

(3)发展区域特色联运。疏浚已有的江河航道,探索陆河、海河联运快速通道,增补多式联运物流网络。深化闽台两岸经济融合,发展对台客运滚装码头和陆水、陆铁滚装运输。加强区域经济合作,推进临港国际贸易、工业制造等产业联动发展,打造特色产品和特色联运,如闽赣海丝木材家具丝路、稀贵金属线路、饲料物流线路、中欧班列等,力争发展成为“海丝”“陆丝”国家物流新通道无缝衔接的节点和物流转运枢纽。

总之,该港处于海上丝绸之路核心区之一,借助构建港口型国家物流枢纽的契机,大力发展和创新升级多式联运,有利于促进港口物流行业整体提质增效,有利于加快区域经济资源整合、要素聚集和货物流转,有利于加速推进港口型国家物流枢纽建设。