玉米种质资源大规模多年多点多病害的自然发病抗性鉴定

2020-07-21段灿星董怀玉李春辉孙素丽朱振东王晓鸣

段灿星 董怀玉 李 晓 李 红 李春辉 孙素丽 朱振东 王晓鸣,*

玉米种质资源大规模多年多点多病害的自然发病抗性鉴定

段灿星1董怀玉2李 晓3李 红4李春辉1孙素丽1朱振东1王晓鸣1,*

1中国农业科学院作物科学研究所/ 农作物基因资源与基因改良国家重大科学工程, 北京 100081;2辽宁省农业科学院植物保护研究所, 辽宁沈阳 110161;3四川省农业科学院植物保护研究所, 四川成都 610066;4吉林省农业科学院植物保护研究所, 吉林公主岭 136100

病害是影响玉米生产的重要因素。利用品种的抗性是控制玉米病害的经济、安全和有效措施。2016—2019年间, 在黄淮海和东华北地区, 首次对2000份来源广泛且遗传背景丰富的玉米种质资源进行了多年多点多病害的田间自然发生条件下抗病性鉴定, 部分材料在西北地区也进行了田间鉴定, 重点调查了小斑病、茎腐病、瘤黑粉病、弯孢叶斑病、南方锈病、粗缩病、大斑病、灰斑病和丝黑穗病的抗病性。综合4年共10个不同环境的自然发病下抗性鉴定数据表明, 自然发病鉴定的结果受环境因素影响较大, 表现为年度间和地域间的差异。在所有鉴定的病害中, 小斑病在多个年份和多个鉴定点的发病均比较充分, 11份种质对该病害表现出稳定抗性; 茎腐病、大斑病和灰斑病, 在不同年份的部分鉴定点发病较为充分, 对这3种病害表现抗病的种质分别为440、356和423份, 综合抗性鉴定结果具有较大的参考价值; 弯孢叶斑病、瘤黑粉病和粗缩病仅在1个鉴定点发病较为充分, 南方锈病和丝黑穗病在所有鉴定点均发生较轻, 鉴定结果有待进一步验证。本研究筛选出一批在不同环境条件下对多种病害均具有稳定抗性的材料, 其中JN15、953、沈977、68122、K21、SC24-1、17MC7211、17MC7223、郑591、161191等种质的综合抗性突出, 对种质的利用及后续人工接种精准鉴定的种质选择具重要参考价值。

玉米种质; 病害; 多年多点; 自然发病鉴定

玉米(L.)是我国主要的粮食和饲料作物, 也是重要的工业原料和能源植物, 在国民经济和农业生产中占有重要地位, 2012年玉米播种面积为3503万公顷, 总产量20,561.4万吨, 分别为谷物总种植面积和总产量的37.82%和38.12%, 超越水稻成为我国第一大粮食作物(http://www.stats.gov.cn/ tjsj/2013/indexch.htm); 2015年玉米播种面积和总产均创历史新高, 分别达到3811.9万公顷和22,463.2万吨(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch. htm)。因此, 玉米生产的稳定性和安全性直接影响到我国粮食作物的生产安全和延伸产业的健康发展。近年来, 随着农业种植业结构调整和耕作栽培方式转变、玉米品种更替以及全球性气候变暖, 玉米病虫害发生呈持续加重趋势, 已成为制约玉米高产稳产的重要因素[1-3]。据估测和统计, 全球因病虫害造成的玉米产量损失达19.5%~41.1%, 而随着未来环境温度的上升, 病虫害对玉米造成的损失将进一步加剧[1,3]。我国玉米主要病虫害带来的产量损失总量自2010开始已持续超过了水稻病虫害引发的水稻产量损失总量[4]。因此, 控制玉米病虫害, 对于保障玉米的安全生产, 具有十分重要的意义。

目前, 我国生产上常见的重要病害主要包括小斑病、大斑病、茎腐病(腐霉茎腐病、镰孢茎腐病)、穗腐病(拟轮枝镰孢穗腐病、禾谷镰孢穗腐病)、粗缩病、纹枯病、瘤黑粉病、丝黑穗病、南方锈病、灰斑病和弯孢叶斑病等, 其中黄淮海地区以小斑病、茎腐病、穗腐病、瘤黑粉病、南方锈病、弯孢叶斑病和粗缩病为主, 东北地区以大斑病、茎腐病、穗腐病、灰斑病和丝黑穗病为主, 上述病害常年或间歇性大发生, 给我国玉米生产造成了重大的损失。其中小斑病感病品种在一般发病年份减产10%以上, 严重发生年份减产20%~30%[5]。1970年, 由于小斑病菌T小种的流行, 美国许多田块产量损失80%以上, 甚至引起绝产, 损失达165亿千克, 价值10亿美元[6]。大斑病在流行年份, 感病品种的损失可达30%, 甚至高达50%以上, 黑龙江省每年因大斑病而造成产量损失6万~9万吨。我国曾在20世纪70年代初期、90年代初期、2003—2006年以及2012—2013年发生大斑病的流行[7-9]。在东北和西南地区, 玉米灰斑病爆发时产量损失10%~60%, 局部地区减产80%[9-12]。20世纪90年代, 弯孢叶斑病在河北省发生面积达1.3万公顷以上, 减产20%~60%, 1996年, 该病在辽宁省暴发面积高达16.8万公顷, 损失玉米约2.5亿千克[5,13]。南方锈病一般造成玉米减产20%~30%, 重者可达80%以上, 甚至绝收[14-15]。茎腐病田间发病率通常为5%~10%, 在病害重发年份, 田间发病率为20%~30%, 一些感病品种的发病率为40%~80%, 可以引起30%以上的产量损失[16-17]。玉米穗腐病的发病率通常为5%~10%, 重发年份为30%~40%, 感病品种可高达50%以上, 产量损失更高达30%~40%[18-19]。除籽粒腐烂造成产量损失外, 其致病镰孢菌能够产生多种毒素, 如伏马毒素、呕吐毒素和赤霉烯酮等, 降低玉米品质, 给食品与饲料安全带来重大隐患, 直接威胁到人畜健康[20-24]。

众多研究和实践证明, 利用抗病品种是控制玉米病害的经济、安全而有效的措施[5,19,25-28]。优异的抗性种质是抗病品种选育的前提和基础。为此, 国内外开展了一系列玉米大斑病、小斑病、灰斑病、南方锈病、粗缩病、纹枯病、茎腐病和穗腐病等重要病害的抗性鉴定与评价工作, 筛选出一批抗性种质, 在此基础上, 培育出一些抗病品种或创新种质, 并用于生产实践, 对抑制相关病害的流行和发展起到了十分重要的作用[15,17,19,25-35]。然而, 我国幅员辽阔, 生态坏境复杂多变, 导致病害种类繁多, 致病菌变异分化较大, 因此, 现有的抗病品种根本不足以满足生产的需求, 各生态区病害仍然频发, 抗病品种选育和应用任重道远。我国玉米种质资源的保藏量十分丰富, 但大部分种质资源都未进行充分的抗病鉴定和用于抗病育种, 且以往的抗病鉴定工作大多在固定的鉴定圃完成, 很少开展多年多点的鉴定, 因此, 不能明确所鉴定种质在不同年份和不同环境下的抗性表现。

本研究在2016—2019年间, 开展了玉米种质资源大规模多年多点的田间自然发病鉴定, 对2000余份来源广泛、具有丰富遗传多样性的玉米种质资源进行了抗小斑病、茎腐病、大斑病、灰斑病、南方锈病、瘤黑粉病、弯孢叶斑病和粗缩病的自然发病鉴定, 以期明确这些种质在大田正常生长条件和环境下, 在不同年份以及不同地点, 对某种病害的抗性水平以及对不同类型病害的综合抗性; 在此基础上, 结合这些种质的农艺性状表型, 筛选出400~500份综合性状较为突出的代表性种质, 用于多年多点的人工接种抗病鉴定, 以获得精确的抗病鉴定表型数据, 筛选出不同年份和不同环境下均有稳定抗性表现的玉米种质, 为抗病育种提供了可利用的抗性资源。

1 材料与方法

1.1 供试植物材料

由国家重点研发计划“玉米种质资源精准鉴定与创新利用”项目组提供的2000份来源广泛且具有丰富遗传多样性的玉米自交系。

1.2 田间试验设计及管理

田间自然发病鉴定地点均设置在玉米主产区, 包括河南原阳(35°05′N, 113°97′E)、山东章丘(36°43′N, 117°30′E)、北京顺义(40°13'N, 116°34'E)、北京房山(39°38′N, 116°04′E)、辽宁沈阳(42°04′N, 123°58′E)、吉林公主岭(43°30'N, 124°48'E)、黑龙江哈尔滨(45°75′N, 126°63′E)、山西定襄(38°33′N, 112°54′E)、甘肃张掖(38°83'N, 100°36'E)和陕西咸阳(34°03′N, 108°09′E)。

采取随机排列, 3 m行长, 单行种植, 2~3次重复。定苗时控制植株密度为60,000~67,500株 hm–2。采用双小区(背靠背)种植(中间种植高粱或留40 cm的小过道), 80 cm宽的观察道。

选择具有代表性, 中上等肥力水平试验地。试验田平整、平坦, 施肥水平及其他管理与当地生产水平相当。在土壤湿度适宜时播种, 力保全苗。播种后, 及时施用一次苗前除草剂。生长季内, 不喷施杀菌剂。

1.3 田间病害自然发生状况

在玉米生长后期(乳熟末期至蜡熟期), 对各生态区的自然发病鉴定圃和代表性的周边生产大田进行病害普查, 重点调查主要病害的发生程度, 记录病害级别或发病率, 明确该年份不同生态区田间玉米病害自然发生的状况。

1.4 病害鉴定与评价

1.4.1 叶部真菌病害 主要鉴定2000份玉米种质对小斑病、弯孢叶斑病、南方锈病、大斑病和灰斑病的田间抗病性。所有鉴定玉米材料生长期内自然发病, 在蜡熟期采用目测法调查发病情况, 参照“玉米抗病虫性鉴定技术规范”的病情调查和评价标准, 记载每个品种的病级, 进行抗性评价。

参照“玉米抗病虫性鉴定技术规范第2部分: 玉米抗小斑病鉴定技术规范(NY/T 1248.2-2006)”进行小斑病自然发病鉴定[36], 重点调查 “棒三叶”(穗位叶、穗下第1叶和穗上第1叶)的发病状况。参照“玉米抗病虫性鉴定技术规范第10部分: 弯孢叶斑病(NY/T 1248.10-2016)”鉴定弯孢叶斑病抗性[37], 重点调查玉米穗位叶及其上方3个叶片的发病程度。参照陈文娟等[15,38]的方法鉴定南方锈病抗性, 重点调查“棒三叶”(穗位叶、穗下第1叶和穗上第1叶)的发病情况。参照“玉米抗病虫性鉴定技术规范第1部分: 玉米抗大斑病鉴定技术规范(NY/T 1248.1-2006)”鉴定大斑病[39], 重点调查玉米穗位叶及其上方3个叶片的病级。参照“玉米抗病虫性鉴定技术规范第11部分: 灰斑病(NY/T 1248.11-2016)”鉴定灰斑病[40], 重点调查玉米穗位叶及其上方3个叶片的发病情况。

1.4.2 茎部真菌病害 参照“玉米抗病虫性鉴定技术规范第6部分: 腐霉茎腐病(NY/T 1248.6-2016)”和“玉米抗病虫性鉴定技术规范第7部分: 镰孢茎腐病(NY/T 1248.7-2016)” 鉴定自然发病条件下玉米种质对茎腐病的抗性[41-42]。生长期间自然发病, 蜡熟后期采用目测典型症状如植株明显枯黄/枯死/果穗倒挂等, 结合手捏法调查。茎基部变软、空松, 能用手捏动植株判定为发病株。调查发病株数、总株数, 计算发病率, 进行抗性评价。

1.4.3 穗部真菌病害 分别参照“玉米抗病虫性鉴定技术规范第12部分: 瘤黑粉病(NY/T 1248.12-2016)”和“玉米抗病虫性鉴定技术规范第3部分: 玉米抗丝黑穗病鉴定技术规范(NY/T 1248.3-2006)”鉴定2000份玉米种质对瘤黑粉病和丝黑穗病的抗性[43-44]。生长期间自然发病, 乳熟期进行病害调查, 调查发病株数、总株数, 计算发病率。

1.4.4 病毒病 参照“玉米抗病虫性鉴定技术规范第13部分: 粗缩病(NY/T 1248.13-2016)” 鉴定玉米种质在自然发病条件下对粗缩病的抗性[45]。生长期间自然感病, 在大喇叭口期至灌浆期调查发病情况, 植株出现典型粗缩病症状即为发病株。调查发病株数、总株数, 计算发病率。

2 结果与分析

2.1 田间玉米病害自然发生状况

2016—2019年间, 对各自然发病鉴定圃和周边大田生产上的玉米病害发生状况调查表明, 在田间自然发病的条件下, 玉米病害的发生程度在年度间和地域间表现出较大的差异。2016年, 黄淮海地区玉米自交系上的小斑病发生较重, 其他病害自然发生较轻。2017年, 黄淮海地区自交系的小斑病严重发生, 茎腐病、瘤黑粉病和穗腐病偏重发生; 东华北地区茎腐病和灰斑病发生较重, 其余病害发生偏轻; 西北部分地区茎腐病偏重发生。2018年, 黄淮海地区小斑病总体发生较重, 弯孢叶斑病在部分区域偏重发生, 穗腐病普遍发生, 茎腐病偏重发生; 东华北部分区域茎腐病发生较重, 其余病害发生较轻; 西北试验点大斑病和茎腐病发生较重。2019年, 黄淮海地区小斑病和弯孢叶斑病中等偏重发生, 粗缩病发生较重, 其余病害发生轻微; 东华北地区大斑病和灰斑病发生较重, 部分地区茎腐病发生较重, 其余病害偏轻发生; 西北地区部分区域茎腐病和大斑病发生偏重, 其余病害轻微发生。

2.2 玉米种质对重要病害的自然发病鉴定与评价

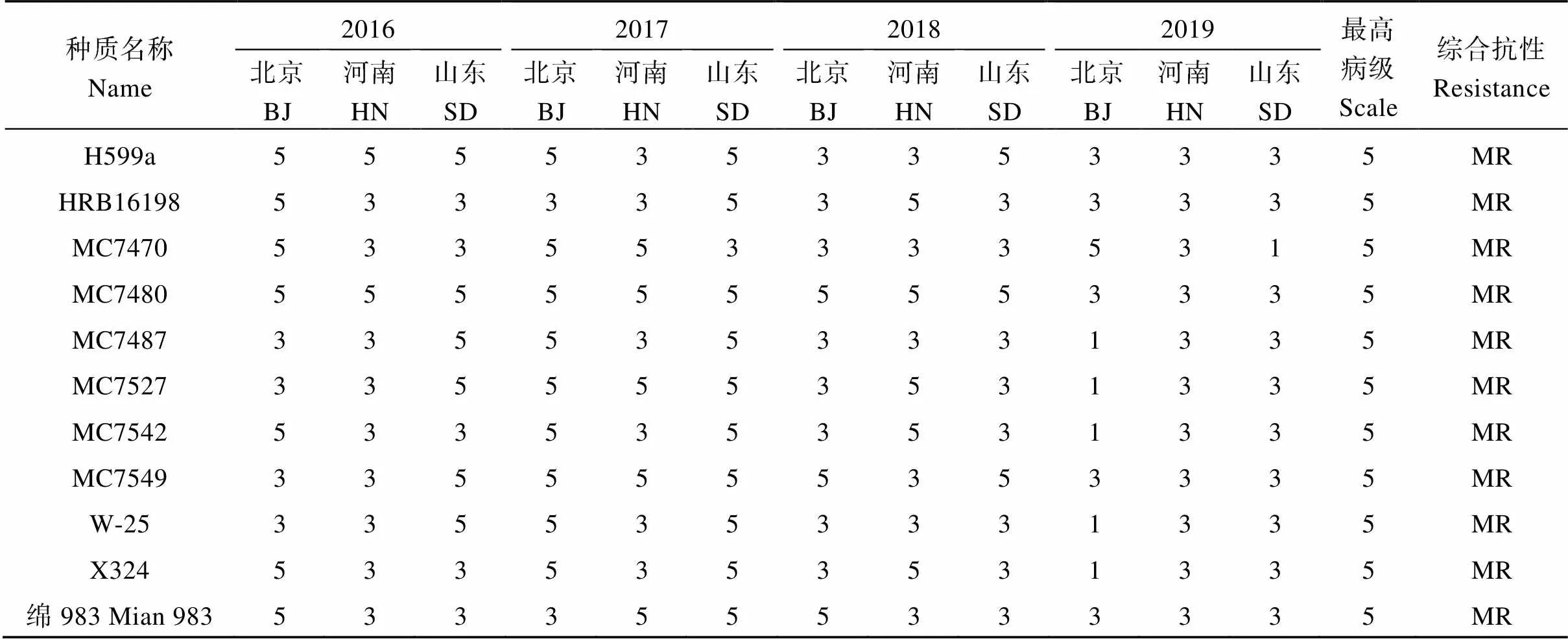

2.2.1 小斑病鉴定 小斑病是夏玉米区生产上的重要病害, 重点调查河南原阳、山东章丘、北京顺义和房山鉴定圃的发病情况表明, 2016—2019年间, 小斑病自然发病整体较重, 在2000份自交系中, 表现感病和高感的种质占总鉴定材料的50%以上, 但在不同年份间和不同环境下, 发病程度差异较大, 2016—2017年, 各鉴定点小斑病均发生严重, 2018—2019年相对较轻, 其中2017年山东章丘发生最为严重, 2000份材料中对小斑病表现高感和感病的种质分别占47.9%和44.7%, 其次是2017年河南原阳, 高感和感病材料分别占36.7%和36.5%; 此外, 2016年北京房山和2018年北京顺义, 小斑病自然发病均比较充分。通过对4年各个鉴定点的抗性鉴定分析, H599a、MC7470、W-25、绵983等11份种质对小斑病的综合抗性表现稳定, 在各年各点对小斑病的抗性均表现为中抗至高抗水平(表1)。

表1 2016–2019年间11份种质在各鉴定点的小斑病病情级别与综合抗性水平

BJ: Beijing; HN: Henan; SD: Shandong; MR: moderately resistant.

2.2.2 弯孢叶斑病鉴定 弯孢叶斑病是夏玉米区常见的叶斑病, 2016—2019年间, 主要调查了河南原阳、山东章丘、北京顺义和北京房山鉴定点的发病情况, 表明各年份和各鉴定点的弯孢叶斑病发生整体较轻, 仅2019年北京顺义发生较重, 2000份自交系中, 对弯孢叶斑病表现感病和高感的种质占比分别为20.5%和0.6%。由于这4年其他各鉴定点的材料发病程度轻微, 因此该病害自然发病鉴定的结果仅供参考。

2.2.3 南方锈病鉴定 南方锈病是我国夏玉米区和热带亚热带玉米区的重要病害, 受热带气旋的活动路径影响较大。2016—2019年期间, 黄淮海夏玉米区没有发生南方锈病大范围流行事件, 只在局部地区的一些材料被害严重。河南原阳、山东章丘、北京顺义和北京房山4个鉴定点在4年间的发病程度轻微, 感病和高感南方锈病的种质占比分别为16.3%和2.7%, 玉米种质HRB16169、HRB16198、M15208、C8605-2、ZK02-1、吉资1134、陇1471、陇1247、陇1472、M15208、自330、辽3162、PHG39等高感南方锈病。由于2016—2019年间各个鉴定圃的自然发病均不充分, 因此, 除了感病材料的数据能真实体现该种质的抗性水平外, 抗病种质的数据仅供参考。

2.2.4 大斑病鉴定 大斑病是我国春玉米区的重要病害。2016—2019年期间, 重点调查了辽宁沈阳、吉林公主岭、黑龙江哈尔滨、山西定襄和陕西咸阳5个鉴定点的大斑病发生情况。结果表明, 2016— 2018年, 2000份自交系在辽宁沈阳、吉林公主岭和黑龙江哈尔滨的自然发病均较轻; 2017—2018年, 山西定襄的大斑病均发生较重, 2019年, 在辽宁沈阳和黑龙江哈尔滨发生较重, 在2个鉴定点对大斑病表现感病和高感种质占比分别为18.8%和3.5%以及16.6%和3.7%。综合4年各个点的自然发病鉴定数据, 对大斑病表现高抗、抗病和中抗的种质分别为17、339和468份, 9109、丹598、5N545、LY2211、JLXH-16、辽68、丹598红轴、LH82、桦94、CML61、综3、京388改、郑586、郑1358、蒙17j14、蒙17j44、豫25共17份玉米种质在4年多点的自然发病鉴定中, 均对大斑病表现高抗。

2.2.5 灰斑病鉴定 灰斑病也是我国春玉米区的重要病害。2016—2019年间, 重点调查辽宁沈阳、吉林公主岭和黑龙江哈尔滨3个鉴定点表明, 灰斑病自然发病程度整体较轻, 但不同年度和不同地点的发病程度差异较大。其中, 2019年黑龙江哈尔滨和2017年辽宁沈阳鉴定圃的自然发病相对较重, 2000份自交系中, 对灰斑病表现感病和高感的种质占比分别为18.6%和2.9%以及10.5%和1.8%。综合4年各个点的自然发病鉴定数据, 对灰斑病表现高抗、抗病和中抗的种质分别为17、406和539份, MC4178、MC7468、MC7546、郑1113V、冀资S187、M09N041、16SD003、LD61、PHW06、桦94、K21、CML61、赤545、蒙17j14、蒙17j29、蒙17j44、豫25共17份种质在4年多点的自然发病鉴定中, 均对灰斑病表现高抗。

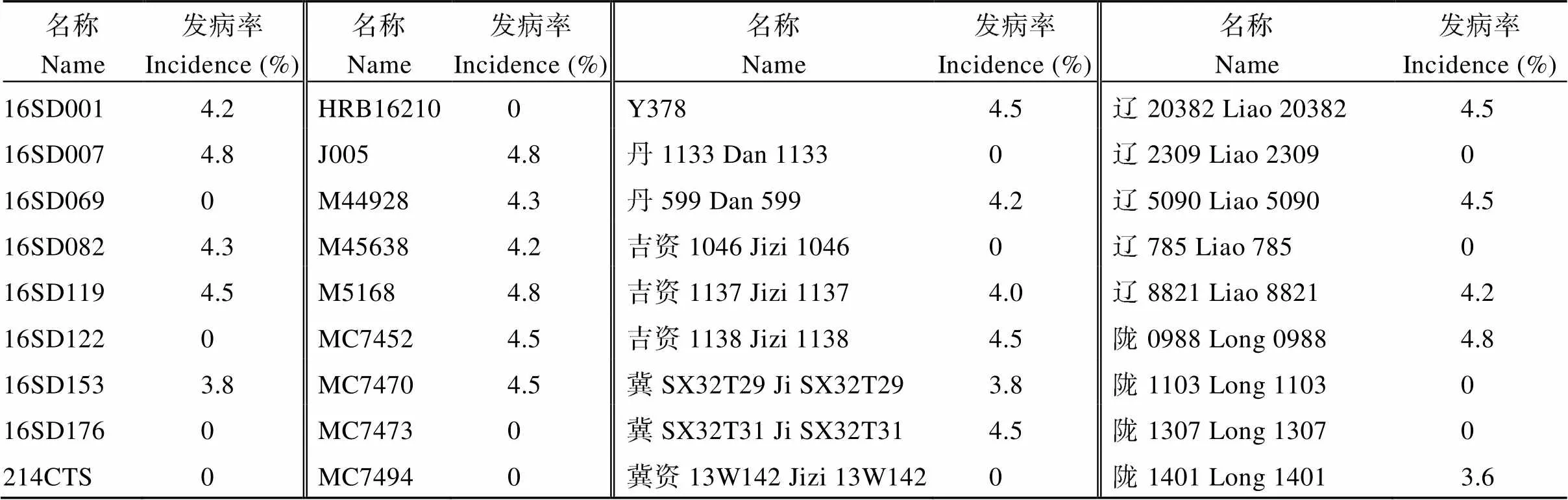

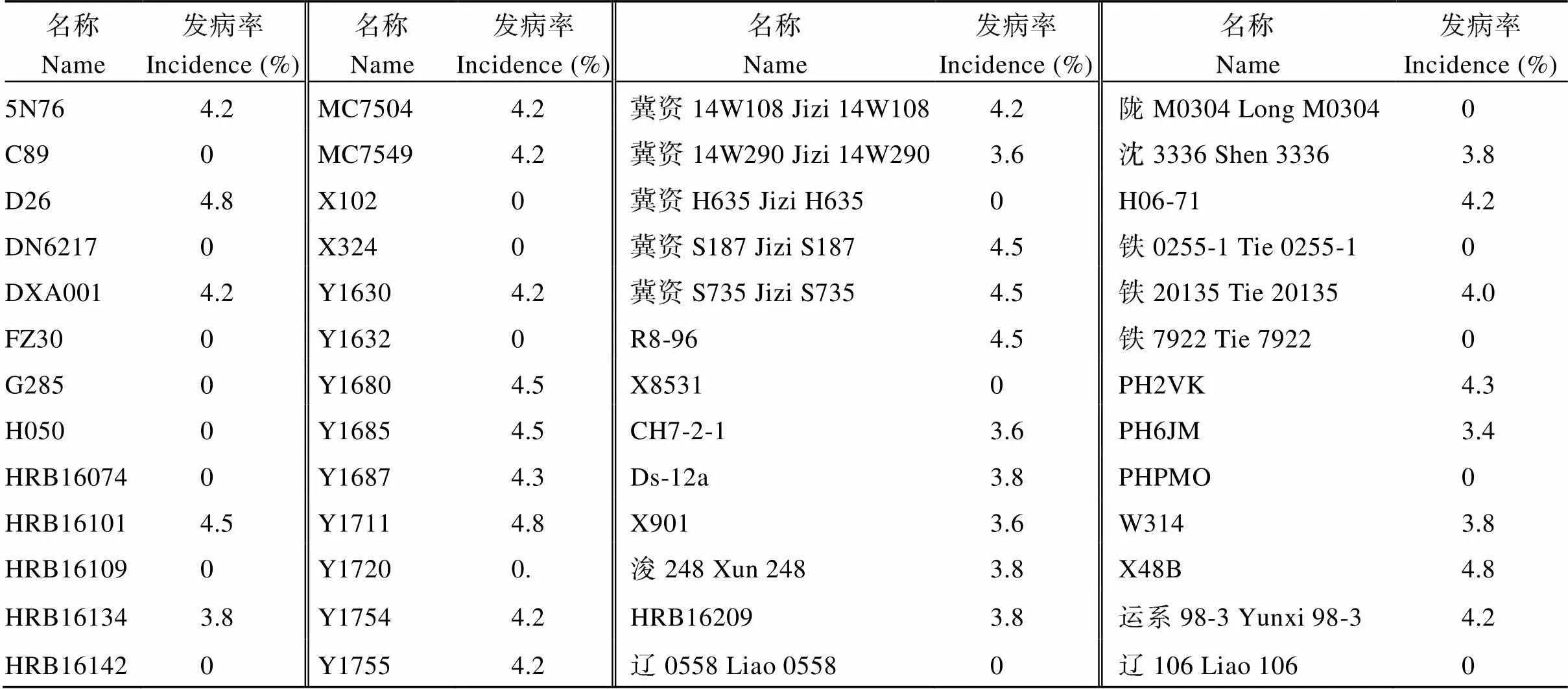

2.2.6 茎腐病鉴定 茎腐病是我国玉米所有生态区的重要病害, 对河南原阳、山东章丘、北京顺义、北京房山、辽宁沈阳、吉林公主岭、黑龙江哈尔滨、山西定襄、甘肃张掖、山西咸阳的鉴定圃材料调查鉴定表明, 茎腐病田间自然发病受环境影响大, 不同年份间和不同生态环境条件下, 发病程度差异明显。其中, 2017年辽宁沈阳茎腐病自然发生较重, 2000份自交系中, 对茎腐病表现感病和高感的种质占比分别为22.6%和14.2%; 其次是2017年的北京顺义, 感病和高感茎腐病的种质分别占比13.5%和10.9%; 在山西定襄, 2017—2018年的茎腐病均发生较重, 2017年对茎腐病表现感病和高感的种质分别占总鉴定材料的20.7%和24.5%。通过对2016—2019年间每年各个鉴定点的抗性鉴定数据综合分析, 发现共有440份种质在田间自然发病鉴定中对茎腐病表现出稳定的抗性, 这些材料将成为玉米抗茎腐病人工接种精准鉴定种质的重要来源(表2)。

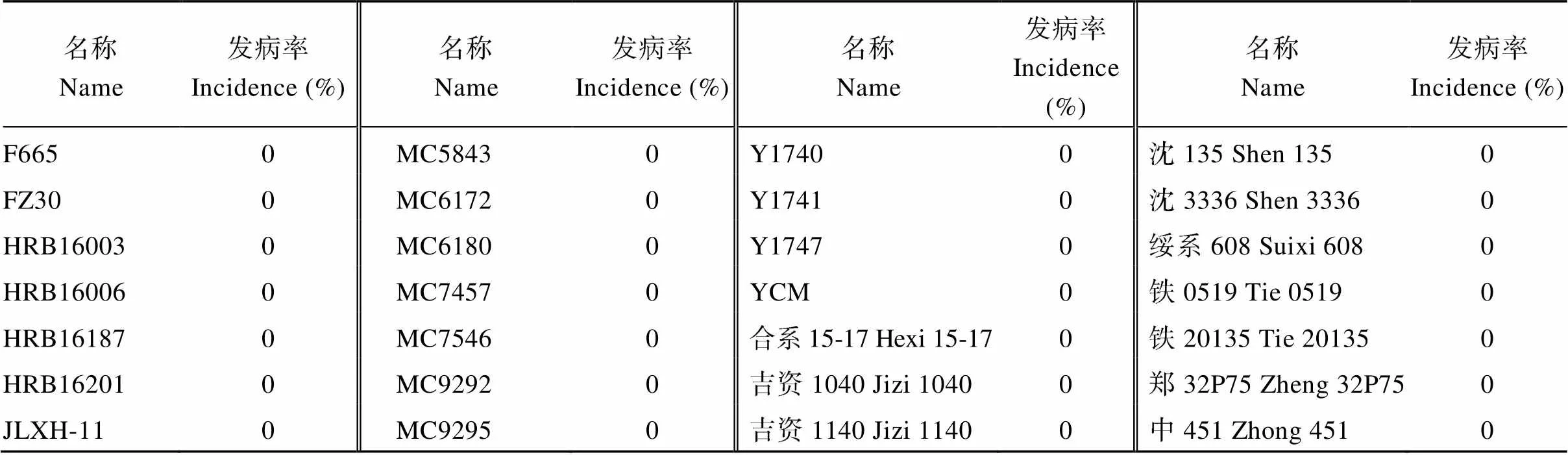

表2 2016–2019年田间自然发病鉴定中对茎腐病表现高抗的部分种质

(续表2)

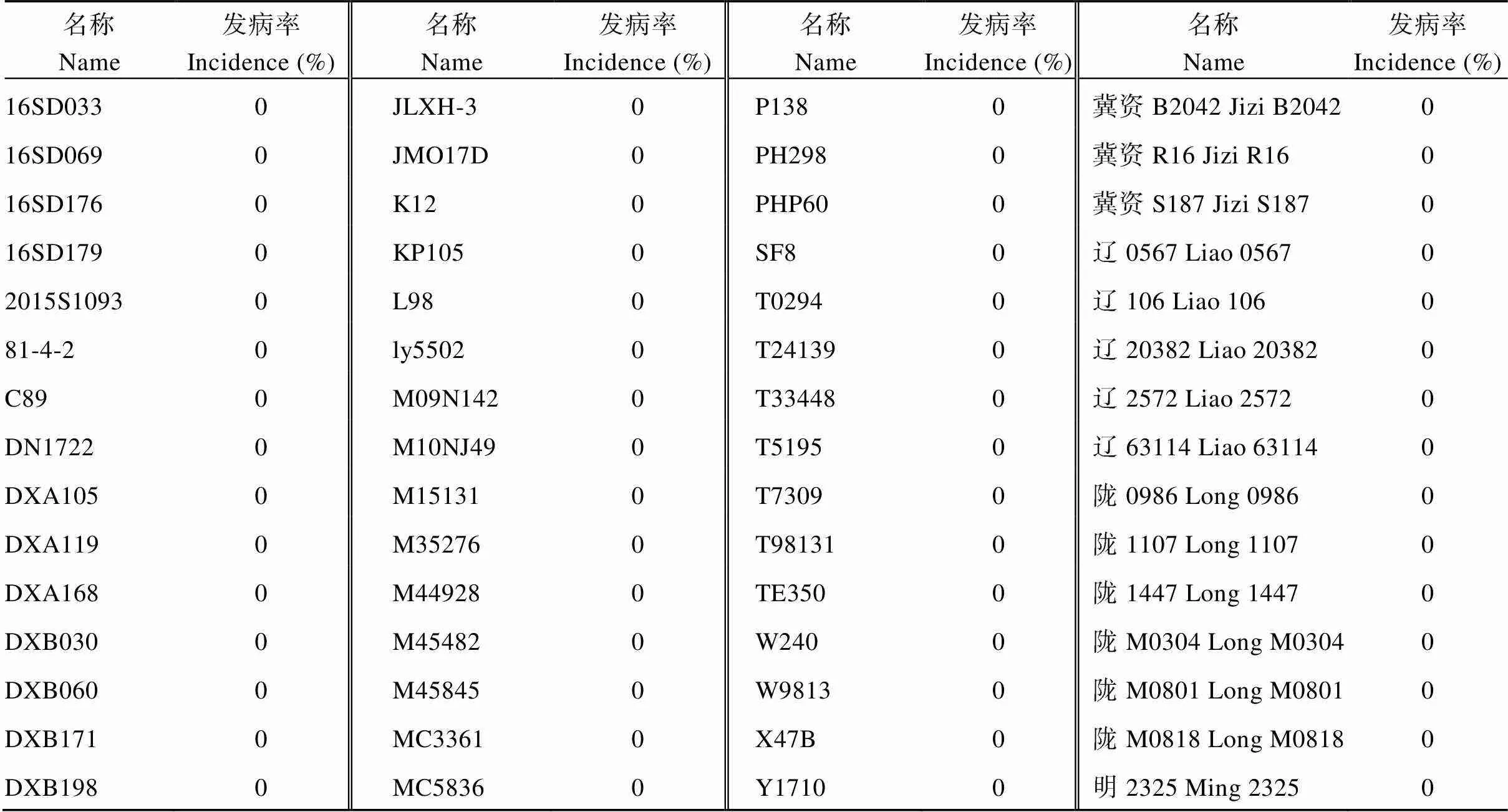

2.2.7 瘤黑粉病鉴定 瘤黑粉病也是我国玉米生产上较为常见的病害, 主要发生在夏玉米区, 东北春玉米区也时有发生。2016—2019年间, 对河南原阳、山东章丘、北京顺义、北京房山、辽宁沈阳、吉林公主岭和黑龙江哈尔滨的种质调查鉴定表明, 瘤黑粉病田间自然发病整体较轻, 但在不同年份间和不同生态环境条件下, 发病程度差异较大。2017年河南原阳鉴定圃的瘤黑粉病自然发生相对较重, 2000份自交系中, 对瘤黑粉病表现感病和高感的种质占比分别为18.0%和2.4%。通过对2016—2019年间各个鉴定点的瘤黑粉病鉴定数据综合分析, 共有726份种质在田间自然发病鉴定中对瘤黑粉病表现出稳定的抗性(表3)。

2.2.8 丝黑穗病鉴定 丝黑穗病是我国东华北和西北春玉米区的重要病害。2016—2019年期间, 重点调查辽宁沈阳、吉林公主岭和黑龙江哈尔滨3个鉴定点的情况表明, 2000份自交系在4年各个鉴定点的丝黑穗病的自然发病程度均表现轻微, 仅2019年黑龙江哈尔滨鉴定点的部分材料发病较重, 综合4年各个点的自然发病鉴定数据, 发现对丝黑穗病表现感病和高感的种质占比仅分别为15.7%和2.2%, 大部分种质均表现抗病或高抗。由于丝黑穗病在4年的各个鉴定点的自然发病程度均不充分, 抗病种质鉴定的数据难以真实反映种质的抗性水平, 因此, 抗病鉴定种质的结果仅供参考。

表3 2016–2019年田间自然发病鉴定中对瘤黑粉病表现高抗的部分种质

(续表3)

2.2.9 粗缩病鉴定 粗缩病是黄淮海地区和热带亚热带玉米生产上的重要病害。2016—2019年期间, 重点调查河南原阳、山东章丘、北京顺义和北京房山鉴定点的情况表明, 各年度间各鉴定点的粗缩病自然发病程度整体较轻, 仅2019年山东章丘发生较重, 2000份自交系中, 对粗缩病表现感病和高感的自交系分别占总鉴定种质的26.2%和9.6%。综合4年各个鉴定点的自然发病鉴定数据, 对粗缩病表现高抗和抗病的种质分别为803份和382份, 由于粗缩病的发生程度取决于灰飞虱种群数量、带毒率及其玉米感病敏感期吻合性, 4年间仅1个点的自然发病程度较重, 因此粗缩病抗病种质的数据仅供参考。

2.2.10 玉米种质资源对多种病害的综合抗性

通过对4年各个点的自然发病鉴定数据综合分析, 发现部分材料的综合抗性突出, 兼抗多种重要病害, JN15、953、沈977、68122、K21、SC24-1、17MC7211、17MC7223、郑591、161191等种质在4年多点的自然发病鉴定中, 对上述9种病害均表现出中抗至高抗水平, 中自01、17MC2633、CT3566、郑N6、MC7549等种质的综合抗性也较为突出, 在田间对8种病害表现抗病, 这些兼抗多种病害的材料将是用于后续进一步鉴定和研究的重要候选种质。

3 讨论

玉米作为我国第一大粮饲兼用作物, 在农业生产中占有极其重要的地位。保障玉米安全生产, 降低生产成本, 不断提高玉米的产量和品质, 对于促进玉米产业的健康发展具有重要意义。病害是玉米生产上的重要限制因子, 已成为制约我国玉米高产稳产的重要因素, 严重威胁玉米的安全生产和产业的健康发展。2002年东北地区因丝黑穗病大发生减产13万吨; 2008年山东玉米粗缩病发生面积达186.7万公顷, 重病区济宁市因病减产56.6万吨, 直接损失9.1亿元; 2012年全国因大斑病的暴发造成减产46.6万吨[46]。因此, 控制玉米病害, 对于保障玉米的安全生产具有重要意义。

国内外大量的生产实践和研究表明, 利用抗性品种是防治玉米病害的经济有效措施。在20世纪70年代中后期, 北方春玉米区大斑病严重发生, 导致玉米减产约17亿千克; 20世纪80年代后, 因推广应用抗大斑病品种沈单7号、掖单13、丹玉13等, 大斑病为害基本得到控制; 但由于抗病品种的抗源较为单一, 抗性被新的生理小种克服, 20世纪90年代初、2003—2004年以及2012—2014年, 大斑病再次大范围严重发生, 给玉米生产造成重大损失[7-8,47]。因此, 培育具有多抗性、持久抗性的品种逐渐成为育种家的一个重要目标。

鉴于玉米病害对生产为害的严重性以及品种抗性的重要性, 在国家玉米新品种审定标准中, 必须针对品种所在生态区的重要病害进行抗病鉴定, 以明确新培育品种对适生区域内主要病害的抗性水平以及推广后可能出现的生产风险。对于常发的重要病害, 实行高感品种“一票否决”制。目前, 在我国所有玉米生态区, 对高感茎腐病或穗腐病的品种实行一票否决; 除此之外, 在黄淮海和京津冀夏玉米区, 对高感小斑病的品种也实行一票否决, 在东华北春玉米区, 对高感大斑病的品种实行一票否决, 在西南春玉米类区和热带亚热带玉米区, 对高感纹枯病、大斑病的品种实行一票否决等。因此, 抗病性已成为玉米新品种不可或缺的特性。

近年来, 玉米种质和品种的抗病性鉴定与抗病品种的推广得到了社会的广泛认可。特别是经历了玉米生产上数次病害大流行的洗礼, 如2003—2016年西南地区灰斑病流行、2007—2008年黄淮海地区粗缩病流行[46]、2007—2008年以及2015年的黄淮海地区南方锈病大流行[38,46]、2016年西北地区与2017年黄淮海地区的茎腐病流行等[48-49], 无不给玉米生产造成严重损失。正因为病害流行所造成的灾难性后果, 使育种工作者、农民和玉米育种企业对于品种抗病性认识空前提高, 在2017年和2018年的玉米市场, 抗病性已经成为种业公司推广品种和农户选择品种的最重要指标之一。

种质资源是玉米抗病育种的重要物质基础, 是保障国家粮食安全和种业健康发展的战略资源, 而资源的表型精准鉴定是有效利用玉米种质的重要途径和策略。国内外均十分重视玉米种质资源的抗病鉴定与评价工作, 针对不同病害开展了一系列抗性鉴定研究, 筛选出一些抗病种质, 在此基础上, 开展抗病种质创制和抗病品种选育与利用, 对于相关病害的控制起到了十分积极的作用。然而, 以往的大部分抗性鉴定工作都是在固定的鉴定圃完成的, 很少涉及到多年多点的鉴定与评价, 而玉米病害的发生程度受环境影响较大, 因此, 上述研究中筛选出的种质能否在不同环境条件和不同生态区都表现出稳定的抗性, 尚未可知, 况且, 在当前生产中仍普遍存在大量对各类病害高度敏感的品种, 一旦条件适宜, 病害将暴发流行, 对玉米生产造成严重损失。因此, 对具有广泛遗传背景的玉米种质资源, 开展多年多点的大规模抗病鉴定, 筛选具有不同遗传背景且抗性稳定的种质, 对于促进抗病育种, 加速抗性种质的高效利用, 具有重要意义。

本研究筛选出一批在不同年份和不同环境条件下都具有稳定抗性的突出种质, 同时, 也获得了一些对不同病害具有兼抗性的种质。对如此大规模玉米种质资源进行4年多环境的自然发病抗性鉴定, 在国内外尚属首次。尽管与人工接种鉴定相比, 田间自然发病鉴定确实存在一些不确定性, 如不能保证同一批次的材料都感染病原菌、病原菌侵染与玉米敏感生育期能否吻合、田间环境完全不可控、表型受环境影响更大等; 但由于对同一批材料进行了连续4年的鉴定, 每年都设置3~8个具有不同环境条件的鉴定点, 而且田间自然发病鉴定的条件与大田生产品种所处的环境完全一致, 在某种意义上讲, 自然发病鉴定的结果更接近于田间真实的抗性水平。因此, 多年多点的自然发病抗性鉴定结果具有较大的参考价值, 尤其对于某种病害在多个点的发病均较为充分的材料, 鉴定结果更能反映出真实的抗性水平。

我们将鉴定圃设置在我国玉米种植面积最大的东华北和黄淮海地区(由于人力和经费等客观条件的限制, 西北地区只对部分材料进行了鉴定), 重点调查了黄淮海和东华北地区玉米生产上的主要病害, 包括小斑病、茎腐病、瘤黑粉病、弯孢叶斑病、南方锈病、大斑病、灰斑病、粗缩病、丝黑穗病9种病害, 其中黄淮海地区重点鉴定了小斑病、茎腐病、瘤黑粉病、弯孢叶斑病、南方锈病和粗缩病的发病程度, 东华北地区主要鉴定了茎腐病、大斑病、灰斑病和丝黑穗病的自然发病状况。穗腐病也是各个生态区玉米生产上的重要病害, 但由于本研究中的2000份玉米种质, 除用于自然发病鉴定外, 还进行部分农艺性状的鉴定如穗柄长、苞叶片数、苞叶长、穗长、穗粗、穗行数、行粒数、百粒重等, 而穗腐病调查时需要剥掉苞叶, 逐穗查看, 为了不影响上述农艺性状的鉴定,因此没有进行穗腐病调查。

小斑病在多个年份和多个鉴定点的发病程度均比较充分, 故小斑病的抗鉴结果能较为真实地反映该种质的抗性水平; 其次是茎腐病、大斑病和灰斑病, 在部分鉴定点发病较为充分, 综合抗鉴结果具有较大的参考价值; 粗缩病、弯孢叶斑病和瘤黑粉病仅有1个点发病较为充分, 而丝黑穗病和南方锈病在2016—2019年的各个点发病程度均比较轻, 因此, 除了感病数据外, 鉴定为抗病种质的结果仅供参考。

通过对2000份遗传背景丰富的种质进行多年多点的大规模自然发病鉴定, 结合相关农艺性状, 我们筛选出约500份代表性种质, 用于后续的人工接种抗性精准鉴定, 进一步明确其在不同环境下的抗性水平, 筛选出不同年份和不同环境下对某种病害或几种病害具有稳定抗性的玉米种质, 为抗病育种提供物质基础。研究结果将加速抗病品种的选育与推广应用, 对于减少农药使用量、降低生产成本和增加生产效益具有积极的意义。

4 结论

在黄淮海和东华北地区, 首次对2000份来源广泛且遗传背景丰富的玉米种质资源进行了多年多点以小斑病、茎腐病、瘤黑粉病、弯孢叶斑病、南方锈病、粗缩病、大斑病、灰斑病和丝黑穗病为重点的田间自然发病抗性鉴定。鉴定结果受环境因素影响较大。小斑病在多个年份和多个鉴定点的发病程度均比较充分, 茎腐病、大斑病和灰斑病, 在不同年份的部分鉴定点发病较为充分, 其综合抗鉴结果具有较大的参考价值。通过4年10个不同环境的大规模自然发病鉴定, 筛选出一批在不同环境条件下均具有稳定抗性的种质, 为抗性种质的利用以及后续人工接种精准鉴定的种质选择提供了重要参考。

[1] Deutsch C A, Tewksbury J J, Tigchelaar M, Battisti D S, Merrill S C, Huey R B, Naylor R L. Increase in crop losses to insect pests in a warming climate., 2018, 361: 916–919.

[2] 王振营, 王晓鸣. 我国玉米病虫害发生现状、趋势与防控对策. 植物保护, 2019, 45(1): 1–11. Wang Z Y, Wang X M. Current status and management strategies for corn pests and diseases in China., 2019, 45(1): 1–11 (in Chinese with English abstract).

[3] Savary S, Willocquet L, Pethybridge S J, Esker P, McRoberts N, Nelson A. The global burden of pathogens and pests on major food crops., 2019, 3: 430–439.

[4] 刘万才, 刘振东, 黄冲, 陆明红, 刘杰, 杨清坡. 近10年农作物主要病虫害发生危害情况的统计和分析. 植物保护, 2016, 42(5): 1–9. Liu W C, Liu Z D, Huang C, Lu M H, Liu J, Yang Q P. Statistics and analysis of crop yield losses caused by main diseases and insect pests in recent 10 years., 2016, 42(5): 1–9 (in Chinese with English abstract).

[5] 王晓鸣, 石洁, 晋齐鸣, 李晓, 孙世贤. 玉米病虫害田间手册. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2010. pp 7–10. Wang X M, Shi J, Jin Q M, Li X, Sun S X. Field Manual for Corn Diseases and Pests. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 2010. pp 7–10 (in Chinese).

[6] Hooker A L, Smith B R, Lim S M, Musson M D. Physiologicraces ofand disease resistance., 1970, 54: 1109–1110.

[7] 王晓鸣, 晋齐鸣, 石洁, 王作英, 李晓. 玉米病害发生现状与推广品种抗性对未来病害发展的影响. 植物病理学报, 2006, 36: 1–11. Wang X M, Jin Q M, Shi J, Wang Z Y, Li X. The status of maize diseases and the possible effect of variety resistance on disease occurrence in the future., 2006, 36: 1–11 (in Chinese with English abstract).

[8] 刘杰, 姜玉英, 曾娟. 2012年玉米大斑病重发原因与控制对策. 植物保护, 2013, 39(6): 86–90. Liu J, Jiang Y Y, Zeng J. Analysis of northern corn leaf blight epidemic in 2012 and control countermeasures., 2013, 39(6): 86–90 (in Chinese with English abstract).

[9] 苏前富, 张伟, 宋淑云, 晋齐鸣, 李红, 张欣芳, 隋晶. 2007年吉林省玉米主要病害调查及其发生趋势预测. 玉米科学, 2008, 16(5): 135–137. Su Q F, Zhang W, Song S Y, Jin Q M, Li H, Zhang X F, Sui J. Research and forecast of catastrophic tendency of the main corn diseases in Jilin province in 2007., 2008, 16(5): 135–137 (in Chinese with English abstract).

[10] 刘庆奎, 秦子惠, 张小利, 江凯, 陈茂功, 武小菲, 何月秋, 王桂清, 晋齐鸣, 王晓鸣. 中国玉米灰斑病病原菌的鉴定及其基本特征研究. 中国农业科学, 2013, 46: 4044–4057. Liu Q K, Qin Z H, Zhang X L, Jiang K, Chen M G, Wu X F, He Y Q, Wang G Q, Jin Q M, Wang X M. Identification ofspecies associated with maize gray leaf spot in China., 2013, 46: 4044–4057 (in Chinese with English abstract).

[11] 张小飞, 李晓, 崔丽娜, 邹成佳, 杨晓蓉. 西南地区玉米灰斑病病原种类分子鉴定. 西南农业学报, 2014, 27: 1079–1081. Zhang X F, Li X, Cui L N, Zou C J, Yang X R. Molecular identification of race from maize gray leaf spot in Southwest China., 2014, 27: 1079–1081 (in Chinese with English abstract).

[12] 赵立萍, 王晓鸣, 段灿星, 龙书生, 李晓, 李洪连, 何月秋, 晋齐鸣, 武小菲, 宋凤景. 中国玉米灰斑病发生现状与未来扩散趋势分析. 中国农业科学, 2015, 48: 3612–3626. Zhao L P, Wang X M, Duan C X, Long S S, Li X, Li H L, He Y Q, Jin Q M, Wu X F, Song F J. Occurrence status and future spreading areas of maize gray leaf spot in China., 2015, 48: 3612–3626 (in Chinese with English abstract).

[13] 石洁, 刘玉瑛, 刘爱国, 王连生. 河北省玉米弯孢霉菌叶斑病发生调查. 河北农业大学学报, 1998, 21(2): 94. Shi J, Liu Y Y, Liu A G, Wang L S. Investigation on the occurrence of maize curvularia leaf spot in Hebei province., 1998, 21(2): 94 (in Chinese with English abstract).

[14] 王寿伦. 山东、河南和江苏部分地区玉米锈病1998年流行. 植保技术与推广, 1999, 19(3): 40–41. Wang S L. Southern corn rust was epidemic in Shandong, Henan and Jiangsu provinces in 1998., 1999, 19(3): 40–41 (in Chinese).

[15] 陈文娟, 李万昌, 杨知还, 孙素丽, 王晓鸣, 朱振东, 段灿星. 玉米抗南方锈病种质资源初步鉴定及遗传多样性分析. 植物遗传资源学报, 2018, 19: 194–201. Chen W J, Li W C, Yang Z H, Sun S L, Wang X M, Zhu Z D, Duan C X. Preliminary identification and genetic diversity analysis of maize germplasm resources for resistance to southern corn rust., 2018, 19: 194–201 (in Chinese with English abstract).

[16] Khokhar M K, Hooda K S, Sharma S S, Singh V. Post flowering stalk rot complex of maize-present status and future prospects., 2014, 59: 226–242.

[17] 段灿星, 王晓鸣, 武小菲, 杨知还, 宋凤景, 赵立萍, 孙素丽, 朱振东. 玉米种质和新品种对腐霉茎腐病和镰孢穗腐病的抗性分析. 植物遗传资源学报, 2015, 16: 947–954. Duan C X, Wang X M, Wu X F, Yang Z H, Song F J, Zhao L P, Sun S L, Zhu Z D. Analysis of maize accessions resistance toStalk rot andear rot., 2015, 16: 947–954 (in Chinese with English abstract).

[18] 郭满库, 王晓鸣, 何苏琴, 刘永刚, 金社林, 曹世勤, 魏宏玉. 2009年甘肃省玉米穗腐病、茎基腐病的发生危害. 植物保护, 2011, 37(4): 134–137. Guo M K, Wang X M, He S Q, Liu Y G, Jin S L, Cao S Q, Wei H Y. Occurrence of maize kernel rot and corn stalk rot in Gansu in 2009., 2011, 37(4): 134–137 (in Chinese with English abstract).

[19] 段灿星, 王晓鸣, 宋凤景, 孙素丽, 周丹妮, 朱振东. 玉米抗穗腐病研究进展. 中国农业科学, 2015, 48: 2152–2164. Duan C X, Wang X M, Song F J, Sun S L, Zhou D N, Zhu Z D. Advances in research on maize resistance to ear rot.2015, 48: 2152–2164 (in Chinese with English abstract).

[20] Yoshizawa T, Yamashita A, Luo Y. Fumonisin occurrence in corn form high-risk and low-risk areas for human esophageal cancer in China., 1994, 60: 1626–1629.

[21] Bush B J, Carson M L, Cubeta M A, Hagler W M, Payne G A. Infection and fumonisin production byin developing maize kernels., 2004, 94: 88–93.

[22] Duan C X, Qin Z H, Yang Z H, Li W X, Sun S L, Zhu Z D, Wang X M. Identification of pathogenicspp. causing maize ear rot and potential mycotoxin production in China., 2016, 8: 186.

[23] Zhou D N, Wang X M, Chen G K, Sun S L, Yang Y, Zhu Z D, Duan C X. The majorspecies causing maize ear and kernel rot and their toxigenicity in Chongqing, China., 2018, 10: 90.

[24] 杜青, 唐照磊, 李石初, 上官玲玲, 李华娇, 段灿星. 广西玉米穗腐病致病镰孢种群构成与毒素化学型分析. 中国农业科学, 2019, 52: 1895–1907. Du Q, Tang Z L, Li S C, Shang-Guan L L, Li H J, Duan C X. Composition ofspecies causing maize ear rot and analysis of toxigenic chemotype in Guangxi., 2019, 52: 1895–1907 (in Chinese with English abstract).

[25] Clements M J, Kleinschmidt C E, Maragos C M, Pataky J K, White D G. Evaluation of inoculation techniques forear rot and fumonisin contamination of corn., 2003, 87: 147–153.

[26] 杨洋, 陈国康, 郭成, 张炜, 孙素丽, 王晓鸣, 朱振东, 段灿星. 玉米种质资源抗腐霉茎腐病鉴定. 作物学报, 2018, 44: 1256–1260. Yang Y, Chen G K, Guo C, Zhang W, Sun S L, Wang X M, Zhu Z D, Duan C X. Identification of maize germplasm for resistance to Pythium stalk rot., 2018, 44: 1256–1260 (in Chinese with English abstract).

[27] 渠清, 李丽娜, 刘俊, 王绍新, 曹志艳, 董金皋. 我国部分常用玉米种质资源对镰孢菌病害的抗性评价. 中国农业科学, 2019, 52: 2962–2971. Qu Q, Li L N, Liu J, Wang S X, Cao Z Y, Dong J G. Resistance evaluation of some commonly used maize germplasm resources todiseases in China.,2019, 52: 2962–2971 (in Chinese with English abstract).

[28] Stagnati L, Lanubile A, Samayoa L F, Bragalanti M, Giorni P, Busconi M, Holland J B, Marocco A. A genome wide association study reveals markers and genes associated with resistance toinfection of seedlings in a maize diversity panel., 2019, 9: 571–579.

[29] Afolabi C G, Ojiambo P S, Ekpo E J A, Menkir A, Bandyopadhyay R. Novel sources of resistance tostalk rot of maize in tropical Africa., 2008, 92: 772–780.

[30] Santiago R, Reid L M, Zhu X, Butrón A, Malvar R A.stalk rot () resistance of maize inbreds and their F1hybrids and their potential for use in resistance breeding programs., 2010, 129: 454–456.

[31] 段灿星, 朱振东, 武小菲, 杨知还, 王晓鸣. 玉米种质资源对六种重要病虫害的抗性鉴定与评价. 植物遗传资源学报, 2012, 13: 169–174. Duan C X, Zhu Z D, Wu X F, Yang Z H, Wang X M. Screening and evaluation of maize germplasm for resistance to five diseases and Asian corn borer., 2012, 13: 169–174 (in Chinese with English abstract).

[32] Kebebe A Z, Reid L M, Zhu X, Wu J, Woldemariam T, Voloaca C, Xiang K. Relationship between kernel drydown rate and resistance toear rot in maize., 2015, 201: 79–88.

[33] 王春明, 郭成, 周天旺, 段灿星. 629份国内外玉米种质及杂交种对丝黑穗病的抗性评价. 草地学报, 2019, 27: 1075–1082. Wang C M, Guo C, Zhou T W, Duan C X. Evaluation on resistance to head smut of 629 maize germplasm resources and hybrids from domestic and hybrids from domestic and overseas., 2019, 27: 1075–1082 (in Chinese with English abstract).

[34] Duan C X, Song F J, Sun S L, Guo C, Zhu Z D, Wang X M. Characterization and molecular mapping of two novel genes resistance to Pythium stalk rot in maize., 2019, 109: 804–809.

[35] 徐婧, 姜钰, 秦培文, 刘可杰, 胡兰, 孙会杰, 徐秀德. 外引玉米种质对两种穗腐病原镰孢菌抗性鉴定. 植物遗传资源学报, 2019, 20: 20–25. Xu J, Jiang Y, Qin P W, Liu K J, Hu L, Sun H J, Xu X D. Test for ear rot resistance againstandin imported maize germplasm., 2019, 20: 20–25 (in Chinese with English abstract).

[36] 王晓鸣, 戴法超, 朱振东, 何康来, 王锡峰. 玉米抗病虫性鉴定技术规范, 第2部分玉米抗小斑病鉴定技术规范(NY/T 1248.2-2006). 北京: 中国农业出版社, 2007. Wang X M, Dai F C, Zhu Z D, He K L, Wang X F. Rules for Evaluation of Maize for Resistance to Pests. Part 2: Rule for evaluation of maize for resistance to southern corn leaf blight (NY/T 1248.2-2006). Beijing: China Agriculture Press, 2007 (in Chinese).

[37] 王晓鸣, 孙世贤, 石洁, 李晓, 晋齐鸣.玉米抗病虫性鉴定技术规范第10部分: 弯孢叶斑病(NY/T 1248.10-2016). 北京: 中国农业出版社, 2017. Wang X M, Sun S X, Shi J, Li X, Jin Q M. Technical Specification on Evaluation of Maize Resistance to Pests. Part 10: Curvularia leaf spot (NY/T 1248.10-2016). Beijing: China Agriculture Press, 2017 (in Chinese).

[38] 陈文娟, 路璐, 李万昌, 张小杰, 孙素丽, 朱振东, 王晓鸣, 段灿星. 玉米抗南方锈病基因的QTL定位. 植物遗传资源学报, 2019, 20: 521–529. Chen W J, Lu L, Li W C, Zhang X J, Sun S L, Zhu Z D, Wang X M, Duan C X. QTL mapping for resistance to southern corn rust in maize.,2019, 20: 521–529 (in Chinese with English abstract).

[39] 王晓鸣, 戴法超, 朱振东, 何康来, 王锡峰. 玉米抗病虫性鉴定技术规范, 第1部分: 玉米抗大斑病鉴定技术规范(NY/T 1248.1-2006). 北京: 中国农业出版社, 2007. Wang X M, Dai F C, Zhu Z D, He K L, Wang X F. Rules for Evaluation of Maize for Resistance to Pests. Part 1: Rule for evaluation of maize for resistance to northern corn leaf blight (NY/T 1248.1-2006). Beijing: China Agriculture Press, 2007 (in Chinese).

[40] 王晓鸣, 孙世贤, 石洁, 李晓, 晋齐鸣. 玉米抗病虫性鉴定技术规范第11部分: 灰斑病(NY/T 1248.11-2016). 北京: 中国农业出版社, 2017. Wang X M, Sun S X, Shi J, Li X, Jin Q M. Technical Specification on Evaluation of Maize Resistance to Pests. Part 11: Gray leaf spot (NY/T 1248.11-2016). Beijing: China Agriculture Press, 2017 (in Chinese).

[41] 王晓鸣, 孙世贤, 石洁, 李晓, 晋齐鸣. 玉米抗病虫性鉴定技术规范第6部分: 腐霉茎腐病(NY/T 1248.6-2016). 北京: 中国农业出版社, 2017. Wang X M, Sun S X, Shi J, Li X, Jin Q M. Technical Specification on Evaluation of Maize Resistance to Pests. Part 6: Pythium stalk rot (NY/T 1248.6-2016). Beijing: China Agriculture Press, 2017 (in Chinese).

[42] 王晓鸣, 孙世贤, 石洁, 李晓, 晋齐鸣. 玉米抗病虫性鉴定技术规范第7部分: 镰孢茎腐病(NY/T 1248.7-2016). 北京: 中国农业出版社, 2017. Wang X M, Sun S X, Shi J, Li X, Jin Q M. Technical Specification on Evaluation of Maize Resistance to Pests. Part 7: Fusarium and Gibberella stalk rot (NY/T 1248.7-2016). Beijing: China Agriculture Press, 2017 (in Chinese).

[43] 王晓鸣, 孙世贤, 石洁, 李晓, 晋齐鸣. 玉米抗病虫性鉴定技术规范第12部分: 瘤黑粉病(NY/T 1248.12-2016). 北京: 中国农业出版社, 2017. Wang X M, Sun S X, Shi J, Li X, Jin Q M. Technical Specification on Evaluation of Maize Resistance to Pests. Part 12: Common smut (NY/T 1248.12-2016). Beijing: China Agriculture Press, 2017 (in Chinese).

[44] 王晓鸣, 戴法超, 朱振东, 何康来, 王锡峰. 玉米抗病虫性鉴定技术规范第3部分: 玉米抗丝黑穗病鉴定技术规范(NY/T 1248.3-2006). 北京: 中国农业出版社, 2007. Wang X M, Dai F C, Zhu Z D, He K L, Wang X F. Rules for Evaluation of Maize for Resistance to Pests. Part 3: Rule for evaluation of maize for resistance to head smut (NY/T 1248.3-2006). Beijing: China Agriculture Press, 2007 (in Chinese).

[45] 王晓鸣, 孙世贤, 石洁, 李晓, 晋齐鸣. 玉米抗病虫性鉴定技术规范第13部分: 粗缩病(NY/T 1248.13-2016). 北京: 中国农业出版社, 2017. Wang X M, Sun S X, Shi J, Li X, Jin Q M. Technical Specification on Evaluation of Maize Resistance to Pests. Part 13: Maize rough dwarf disease (NY/T 1248.13-2016). Beijing: China Agriculture Press, 2017 (in Chinese).

[46] 中国农业科学院植物保护研究所, 中国植物保护学会. 中国农作物病虫害(第3版). 北京: 中国农业出版社, 2015. pp 570–664. Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences. China Society of Plant Protection. Crop Diseases and Insect Pests in China, 3rd edn. Beijing: China Agriculture Press, 2015. pp 570–664 (in Chinese).

[47] 赵书文, 杨秀林, 郭东. 玉米大斑病的流行原因与综合治理措施. 中国植保导刊, 2005, 25(3): 10–12. Zhao S W, Yang X L, Guo D. Epidemic causes ofand its integrated management measures., 2005, 25(3): 10–12 (in Chinese with English abstract).

[48] 郭成, 王宝宝, 杨洋, 王春明, 周天旺, 李敏权, 段灿星. 玉米茎腐病研究进展. 植物遗传资源学报, 2019, 20: 1118–1128.Guo C, Wang B B, Yang Y, Wang C M, Zhou T W, Li M Q, Duan C X. Advances in studies of maize stalk rot., 2019, 20: 1118–1128 (in Chinese with English abstract).

[49] 刘树森, 马红霞, 郭宁, 石洁, 张海剑, 孙华, 金戈. 黄淮海夏玉米主产区茎腐病主要病原菌及优势种分析. 中国农业科学, 2019, 52: 262–272.Liu S S, Ma H X, Guo N, Shi J, Zhang H J, Sun H, Jin G. Analysis of main pathogens and dominant species of maize stalk rot in the main summer maize producing areas of Huang-Huai-Hai.,2019, 52: 262–272 (in Chinese with English abstract).

A large-scale screening of maize germplasm for resistance to multiple diseases in multi-plot demonstration for several years under natural condition

DUAN Can-Xing1, DONG Huai-Yu2, LI Xiao3, LI Hong4, LI Chun-Hui1, SUN Su-Li1, ZHU Zhen-Dong1, and WANG Xiao-Ming1,*

1Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences / National Key Facility for Crop Gene Resources and Genetic Improvement, Beijing 100081, China;2Institute of Plant Protection, Liaoning Academy of Agricultural Sciences, Shenyang 110161, Liaoning, China;3Institute of Plant Protection, Sichuan Academy of Agricultural Sciences, Chengdu 610066, Sichuan, China;4Institute of Plant Protection, Jilin Academy of Agricultural Sciences, Gongzhuling 136100, Jilin, China

Disease is a major factor affecting maize production. The utilization of resistant cultivars is the most economical, safe, and effective method for controlling maize diseases. This research was finally conducted using 2000 maize germplasm accessions with extensive sources and rich genetic background to identify and evaluate the resistance to multiple diseases in multi-plot demonstration for several years under natural condition during 2016–2019. Nine diseases, including southern corn leaf blight, stalk rot, common smut,leaf spot, southern rust, maize rough dwarf, northern corn leaf blight, gray leaf spot and head smut were investigated and evaluated in non-inoculated fields. The experimental data at 10 different sites from 2016 to 2019 showed that resistance identification under natural conditions was sensitive to environmental factors, with distinct differences among years and regions. The incidence of southern corn leaf blight was severe at multiple sites over these years and 11 maize accessions with stable resistance were screened out. Stalk rot, northern corn leaf blight, and gray leaf spot were relatively serious at several sites in four years, and 440, 356, and 423 resistant germplasm were screened out from 2000 accessions, respectively. These integrated data had considerable reference values. Curvularia leaf spot, common smut, and maize rough dwarf occurred heavily at only one plot while southern rust and head smut were not serious at all experimental sites, which should be studied further more. All in all, some maize germplasm resources with stable resistance to diverse diseases under different environments were screened out, such as JN15, 953, Shen 977, 68122, K21, SC24-1, 17MC7211, 17MC7223, Zheng 591, 161191, and so on. These results provide a significant reference for utilization and selection of germplasm for further precise inoculated identification.

maize germplasm; disease; multi-plot demonstration for several years; non-inoculated resistance identification

10.3724/SP.J.1006.2020.03003

本研究由国家重点研发计划项目(2016YFD0100103)和作物种质资源保护专项(2019NWB036-12)资助。

This study was supported by the National Key Research and Development Program of China (2016YFD0100103) and the Special Fund for Protection of Crop Germplasm Resources (2019NWB036-12).

王晓鸣, E-mail: wangxiaoming@caas.cn

E-mail: duancanxing@caas.cn

2020-01-17;

2020-03-24;

2020-04-07.

URL: http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1809.S.20200407.1321.002.html