吴梅为汪叔良改诗

2020-07-21曹彬

曹彬

生于1887 年的苏州人汪叔良,一生凄风苦雨,坎坷蹭蹬,在晚清民国年间只能算是一介小文人。曲学家吴梅比汪年长三岁,两人的交往最早可追溯到1920 年夏,汪持笺向吴梅索字,吴直到三年后才写了一副八言行书对应命:

不出门庭大有野景,相从里巷定见高人。

1928 年,汪为纪念故去的父母,刊印了一册小书《汪君改渔暨德配吴孺人家传》,其父汪改渔的家传即由吴梅执笔。从这两次早年的交往来看,汪吴的结交更多含有文人间酬答的成分,难称投契;但关系不算生疏,当也是实情。

汪的名字出现于吴梅《瞿安日记》里共十四处,自 1932 年 1 月至 1937 年 6 月,时间跨度近五年半。汪和吴梅辈分相当,但从日记内容看,汪更多是以一个问学者的身份偶尔闪现在吴梅的交际圈里。

1932 年7 月11 日,吴梅在日记中写道;

十时许,汪叔良(德厚)来,知民立今日考毕,明日与梓仲回苏矣。渠新得《柳子厚集》,忽发雅兴,欲为笺注。余告之曰:“此是不朽盛业,但其事至难,且不可用唐宪宗以后书。”汪曰:“是固难矣。”余曰:“幸韩集注者至多,能遍览一过,两家可以邮通者,不妨据此证彼。又王琢崖《太白集注》,曾觌《昌谷诗注》及近人张孟劬《玉溪年谱汇笺》,征引唐人书至富,亦可借取资料。总之,非毕生之力,不为功也。”汪去,即午饭。

像这种具体详尽的对话场景,吴梅日记里很少能见到。看来汪引出的话题,颇合吴梅口味。吴借机大谈笺注之法。这段文字看似是无所偏倚的实录,但吴梅以导师自居的意态也隐然可辨,午饭都不肯留他吃。

1933 年7 月3 日,汪叔良拜访吴梅,示以近作《读荆轲传》,并求吴梅将该诗书一扇头,吴当即挥毫。诗收入汪晚年自订的《茹荼室诗稿》:

乌鸦头白何可俟,燕丹亡归谋雪耻。惜哉不用鞠武谋,乃向市中求壮士。击筑悲歌易水寒,慷慨瞋目发上指。把袖揕胸语何豪,秦王剑拔荆卿死。王翦移师北伐燕,既斩燕丹复虏喜。倚柱箕踞徒笑骂,一死岂足报太子。于期逃亡妻子焚,秦购其首金千斤。大雠未报先自刎,可怜枉杀樊将军。

对诗的优劣吴梅未置一辞。三年后,当汪又以七古一首请吴梅修改并求次韵时,吴在当天的日记里便直言:“余读一过,知其诣力未深,许为次韵。”吴梅的“许为次韵”,很大程度上可以看作是一种躬亲垂范。同年8 月,吴梅日记里再次出现为汪改诗的记录,只是未作展开,无从得知其详情。

吴改汪诗当不止上述几次。如1935 年7月28 日,适社集会,举行诗钟,参与者共二十四人,皆当时吴下俊彦,汪也列席其中。这次社集被管君谟称作“近来社集,无如今日之盛者”。吴梅在日记里详细记下了诸人所作联句和次第,未及汪名,大概汪未及当场缴卷。第二天,汪还是交了一份“作业”给吴梅,请其评改,诗题曰《蚊》:

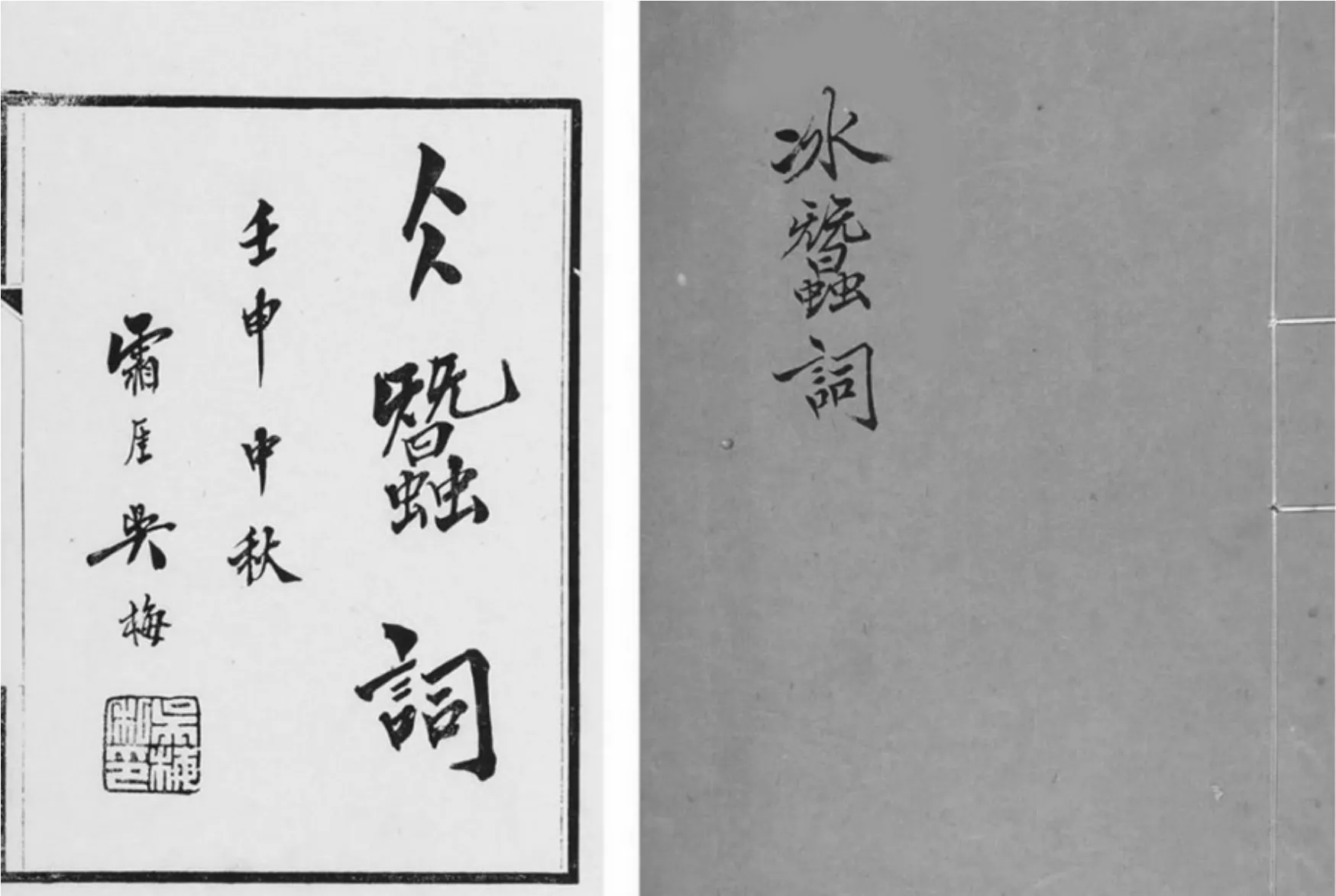

☉ 吴梅词集

飞而肉食太猖狂,冉冉宵行趁晚凉。不独刺人矜利口,且将饮血饱饥肠。夤缘彻夜罗帏里,骚扰终宵绣榻旁。歼尔幺麽无善策,频挥麈尾屡添香。

吴梅提笔在汪诗的手稿上进行了修改,主要有如下几处:

①“趁晚凉”:三字不妥,凉则蚊少。

②将“饮”改为“吮”,“绣”改为“短”,“善”改为“别”,“添”改为“焚”。

③眉批说明“罗”“绣”二字不妥的理由:罗绣二字太华丽。且如此帏榻,必无蚊苦也。

吴梅改诗的态度可谓尽心尽力,所提修改意见亦入情入理。只是汪诗后来以《咏蚊》为题正式发表时,仅听取了很小的一点,即将“添香”改作“焚香”,余则一仍其旧。看来汪外表怯懦恭敬,骨子里实在是个倔脾气。

汪晚年整理生平所作诗,辑成《茹荼室诗稿》一卷,在自序中略述自己写诗的历程:

余自幼喜作诗,而苦不能工。数十年来,积稿虽多,而可存者实少。戊子夏,大病初愈,自念精力日衰,恐此后不复能作诗矣。乃取平生所作而芟薙之,约存百余首。壬辰春自沪归里,复取所录存之旧作阅之,觉疵谬仍多,于是又删除之,所存者仅九十余首。非自谓为工,盖闻诗言志,存此可以知吾之志也。且敝帚千金,不忍遽弃,乃人情之常。录为一卷,以作敝帚之藏耳。且将以就有道而正焉。丙申六月十四日梅岩遯叟识时年七十。

那首二十年前曾经吴梅亲手修改过的《蚊》,也被留在了集中。然而汪翁依然故我,坚持不采纳吴梅的意见。

汪叔良生性拘谨、较真,缺乏诗人应有的灵气和通脱,其所谓作诗“苦不能工”,正害于一个“苦”字。就在为诗集作序前不久,他曾给古籍出版社写过一封求职信:

古籍出版社同志:

闻贵社专事印行古籍,曷胜雀跃。叔良于校点古籍颇感兴趣,自揣能力亦胜任。去年春曾为中华书局校点《经传释词》《春秋会要》两书,可以覆按。缘叔良生性谨慎,自幼读书,即喜从事校雠,故于校勘门径多所通晓,遇有疑义即能推求源本,以资点定,非徒据本互勘。又喜校雠古籍者,或罕通西文,叔良则于此亦曾致力,故于章节句读之分,尤能融会贯通也。

贵社印行古籍,必须校勘标点,倘蒙委任,实所欣感。谨布区区,即祈鉴核。复示请寄苏州卫前街二十一号汪叔良收,为荷。

此致

敬礼!

汪叔良谨启

一九五六年一月二十三日

不知道求职的结果如何,但汪在这封信里对自己的评价和定位大体上还是准确的。文学创作非比校雠之业,仅凭“谨慎”和“用功”是不够的。如若天赋欠缺,又固执己见,即便得到像吴梅这种级别的名师指点,也终究无济于事。