一枝一叶总关情

2020-07-20陈岗

陈岗

衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。

——郑燮题《画竹》

清乾隆十一年(1746),郑燮由山东范县调任潍县,在这里度过了长达7年的知县生涯。他自己说“七载春风在潍县”。潍县是他为政的顶峰,也是艺术的顶峰、人生的顶峰。翻开《郑板桥集》,他最有影响的文章、诗作、绘画、书法等,大部分都是在潍县这7年间创作的。上面引述的这首《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》,就是他最著名的一首题画诗,也集中体现了他关心民瘼、勤政爱民思想。

一

郑燮自称是“康熙秀才,雍正举人,乾隆进士”。他50岁才开始出仕,先是在范县做了5年知县,一段时间兼署朝城知县,后调任潍县知县。在他调任潍县的这几年里,潍县水旱连绵,灾情不断,百姓处在水深火热之中。据记載:

(郑燮)调潍县,岁荒,人相食。燮开仓赈贷。或阴之。燮曰:此何时?俟辗转申报,民无孑遗矣。有遣,我任之。发谷若干石,令民具领券借给,活万余人。

——《重修兴化县志·郑燮传》

开仓放粮,能救一时之急,但非长久之计。郑燮想的是如何让灾民生活能有起码的保障。恰在此时,潍县的城墙被大雨冲坏了一千四百多尺,所谓“屋漏偏逢连阴雨”,又要救灾,又要修城,郑燮思来想去,觉得可以借修城让老百姓吃上饭,即所谓“以工代赈”。这当然是个一举两得的好主意,但是无论修城还是管饭,都得花钱。当时潍县财政紧张,没有钱,就是有钱,朝廷的钱,也不是想花就能花的。怎么办?给朝廷打报告,让上面拨款?以当时官场的效率,明显远水不解近渴。郑燮只好自己想办法。好在潍县地方富裕,土豪多,财主多,郑燮把他们召集起来,把自己的想法跟他们说明白了:

潍县地界海滨,号称殷富。一旦有事,凡张牙利吻之徒,欲狼吞而虎噬者,潍其首也。(潍县城墙)前明末造,赖诸绅士蠲输其力,修造之功,知土城不足恃,易而石之。是以贼人屡窥,卒挫其锋,叹为无可如何而退。而今之所修,不过百分之二三分耳,量诸绅士,出之不难,举行甚乐。而本县先为之倡,首修城工六十尺,计钱三百六十千,即付诸荐绅,不图以纸上空名,取其好看。其馀各任各股,各修各工,本县一钱一物概不经手。但聿赌厥成而已。乾隆戊辰九秋,郑燮题。

——《潍县志稿(卷八).郑燮书画拓片集》

郑燮这次带头捐银修城六十尺,计钱三百六十千,折合纹银大约五百两。可见郑燮这次认捐,不是装装样子作秀,而是实实在在地拿出真金白银,救济灾难中的潍县百姓。郑燮带头认捐感动了潍县士绅。据资料记载,这次修城共有245人认捐,一共捐银8786两,另外还有粮食若干,解决了修城的资金问题。即便用今天的眼光来看,这也是一笔不小的工程款。做工程当然是贪腐易发的重灾户,古今一例。那么郑燮是怎么办的呢?他说:修城所费钱物概不经手,完全公事公办,不染指一分一毫。修城工程从乾隆十三年(1748)年十月开工,到第二年三月完工,计修城一千八百余尺。修好的城墙,表里完整,固若金汤。

二

郑燮在潍县的7年时间,正是其诗书画成熟的重要阶段。

过去评价郑燮一生有一副对联:“三绝诗书画;一官归去来。”关于郑燮的三绝,清代张维屏有一个评论:

郑燮大令有三绝:曰画、曰诗、曰书。三绝之中有三真:曰真气、曰真意、曰真趣。

——《松先随笔》

艺术上所谓“绝”的意思,就是个性鲜明,与众不同,这与郑燮一生追求“自立门户”有关。郑燮在谈到艺术创作的时候,曾经写过一段惊人的文字,他说他的追求是:

掀天揭地之文,震电惊雷之字,呵神骂鬼之谈,无古无今之画,固不在寻常蹊径中也。

——《题兰竹石图》

郑燮在思想上是最推崇孟子的,孟子思想的核心是以民为本。郑燮的诗是最推崇杜甫的,直写现实。郑燮说:

古人以文章经世。吾辈所为,风月花酒而已……何与于社稷民生之计,《三百篇》之旨哉!

一郑燮《后刻诗序》

他的作品绝大部分是关心百姓生活,抨击社会现实的。这从他诗的题目上就能看出来。比如《孤儿行》《后孤儿行》《逃荒行》《还家行》《思归行》等等。郑燮的诗忧国忧民,悲天悯人,具有史诗般的震撼力和痛彻心扉的感人细节。我们在这样一些诗里面,读出了杜甫的“三吏”“三别”的感觉,感受到像杜甫一样,“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”这样的情怀。从这一点上说,郑燮作为诗人,为后代树立了很好的榜样。

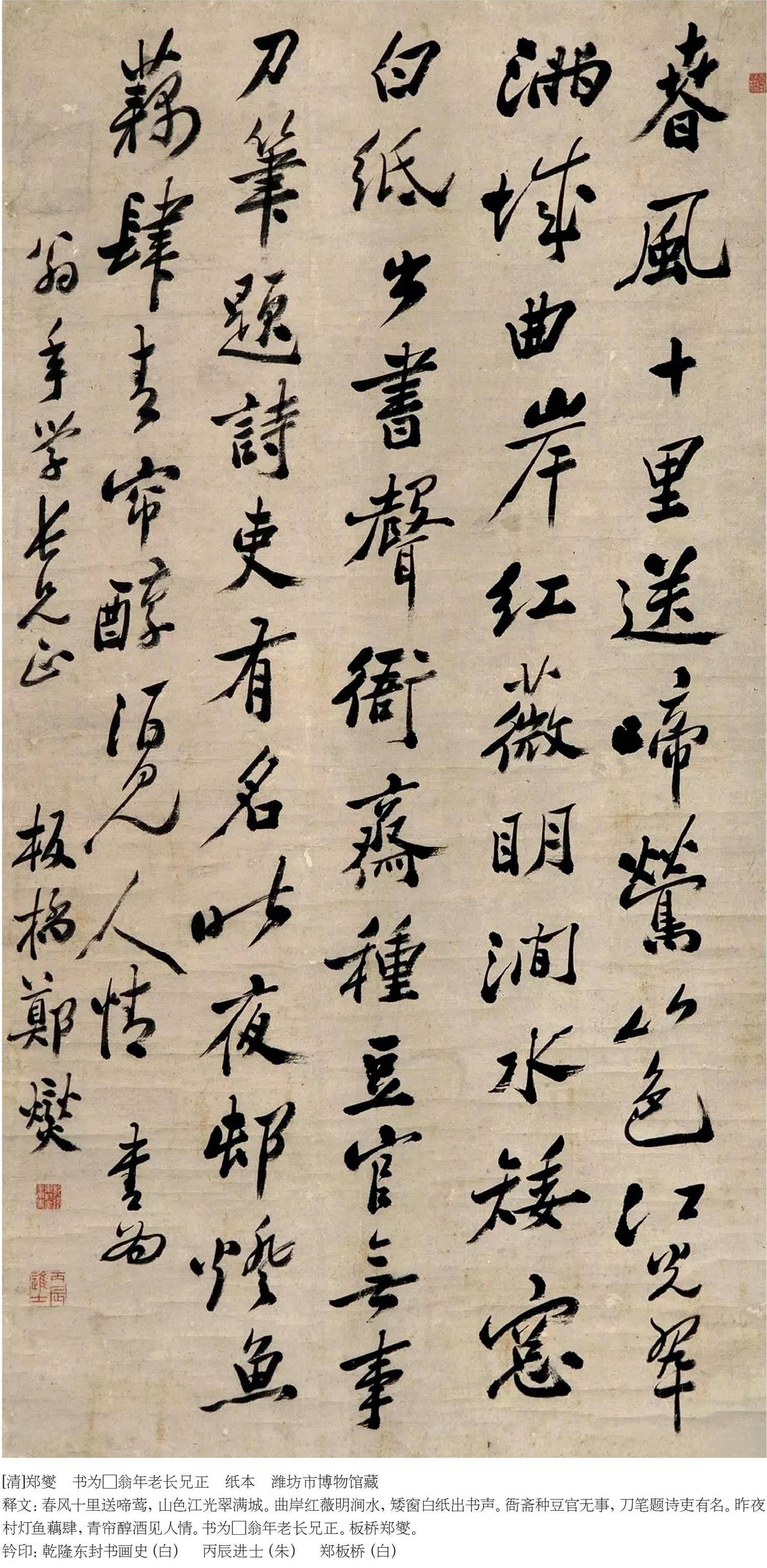

郑燮有一方闲章,印文是“乾隆东封书画史”。清乾隆十三年,乾隆皇帝要东巡山东,登泰山、祭孔子。泰山上历代摩崖石刻众多,乾隆皇帝又是一个爱好书画金石的皇帝,所以要在山东找一个文化素养深厚,精通书画金石的人,给他当文化顾问。在山东的所有官员当中筛选了一遍,最后就选中了郑燮。

据郑燮自己记载,他比乾隆皇帝提前40多天到了泰山,“卧泰山绝顶四十余日”作功课。这样他就能很好的为乾隆讲解泰山上那众多的石刻艺术。“乾隆东封书画史”充分说明郑燮的书画创作和鉴赏能力是第一流的,所以才能给乾隆皇帝做“书画史”这样的官。这里需要说明的是,哪怕是当上了皇帝的书画顾问,郑燮也从来不把画家、书法家作为自己的头衔,到处张扬,炒作。他说:

写字作画是雅事,亦是俗事。大丈夫不能立功天地,字养生民,而以区区笔墨供人玩好,非俗世而何?

——《潍县署中寄舍弟墨第一书》

又说:

凡吾画兰、画竹、画石,用以慰天下劳人,非以供天下之安享人也。

——《郑燮题画》

然而,仅以画而论,山水、人物、花鸟、草虫,可绘者至多。郑燮为什么独喜画竹、画兰、画石呢?这有他自己的解释:

四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不移之石,千秋不变之人。写三物与大君子为四美也。

——((郑燮题画》

兰草代表着君子,竹象征着气节,石头寓意着坚定。所谓“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,这正是儒家文化对君子操守的物象比喻。所以郑燮画它们就是画自己的内心,画自己的精神世界。这从他的题画竹诗中就能看出来:“虚心节直耐轻寒,阅尽炎凉始觉难。唯有此君医得俗,不分贫富一般看。”这是说竹子的气节。“新栽瘦竹小园中,石上凄凄两三重。竹又不高峰又矮,大都谦逊是家风。”这是说竹子的虚心。“咬定青山不放松,定根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东南西北风。”这是说竹子的坚定。“四时花草最无穷,时到芬芳过便空。唯有山中兰与竹,经春历夏又秋冬。”这是说兰竹的淡泊。

郑燮的画题材并不丰富,多为兰竹菊石。但是现在的人们只要一提起画竹子、兰草,就会自然而然的想到郑燮。就好比一提起画马,就想起徐悲鸿;一提起画驴,就想起黄胄一样,这是很难达到的境界。

前人评论郑燮的书法,有各种形象的说法,如“乱石铺街”“浪里插篙”“摇波驻节”“醉汉夜归”,等等不一,郑燮自己则称“六分半书”。这都是一些形象的说法。郑燮在潍县写的也是市面上流传最广的横幅《难得糊涂》《吃亏是福》等作品中都可以找到很好的例证。这里要特别提—下他写的<重修城隍庙碑记》。潍县的城隍庙,初建于明代的洪武年间,到郑燮做潍县知县的时候,已经破败不堪了。公元1752年,也就是清乾隆十七年,他主持重修城隍庙,并增加了演剧楼。为此,郑燮专门用他的平时很少写的楷书写了一篇碑文,就是《重修城隍庙碑记》。郑燮对自己写的这通碑非常满意。他说:“潍县《城隍庙碑》最佳,惜其拓本少耳。”此碑不仅拓本少,而且碑石本身也经历了一个失而复得的过程。原来石碑刻好以后,一直立在城隍庙大殿旁边的回廊上。但是在抗战爆发之前,这通石碑却没有了踪影。一直到1963年,在潍坊市的文史专家苦苦追寻之下,终于在城隍庙地下挖出了石碑。幸运的是石碑完好无损,如同新刻。这真是郑燮的幸事,潍坊的幸事,也是中国书法史上的幸事。至于当初是何方先贤,将其埋藏于地下,躲过了那场兵燹灾难,就不得而知了。

三

七载春风在潍县,爱看修竹郭家园。今日写来还赠郭,令人常忆旧华轩。

——《题南园丛竹图留别郭质亭》

郭质亭是近代著名花鸟画家郭味蕖的先祖,也是潍县“郭、陈、丁、张”四大乡绅之一,是郑燮在潍县的文友。郑燮在潍县的时候,郭家已经是世代仕宦,地方贤达。郭家有一处园林,世称南园。南园种了很多竹子,郁郁葱葱,郑燮在公务之余,经常到这里散心,放松精神,为此他经常画南园的竹子并题诗送给郭质亭。

我辈为官困杀人,到君园馆长精神。请看一片萧萧竹,画里阶前总绝尘。

——《南园画竹赠郭质亭》

潍县的读书人始终对郑燮心存感激,念念不忘。的确,正是因为有了郑燮,这样一位襟怀坦荡、才情飞扬、“诗书画三绝”的父母官,才使以后的若干年中,潍县不仅成为鲁东的富庶繁华之地,也成为全国有名的文化昌盛之邦。

潍县东关有个地方叫韩家崖。郑燮喜欢微服私访,一天晚上郑燮走到韩家崖,已经很晚了'但是有一户人家還点着灯,屋里传来朗朗的读书声。郑燮不由地停下来,站在窗外听,越听越入神,禁不住推门一看,在灯下读书的是一个年轻人,衣衫褴褛,是位贫寒人家的子弟。问了才知道年轻人姓韩,名韩镐,字梦周,年幼丧父,家里很穷,没有钱买灯油,晚上没法读书,只能借给别人看房子的机会,在这里挑灯夜读。郑燮听了很感动,从此经常接济韩梦周,改善他的读书条件,并且和他讨论有关学业的很多问题,其中流传至今的一副名联,就是赠给韩梦周的:

删繁就简三秋树,领异标新二月花。

——《与韩生镐论文》

有了郑燮的赏识、帮助和提携,韩梦周学业大进,在乾隆十七年考中了举人,又在五年后考中了进士。曾任安徽来安县知县。他对郑燮的知遇之恩念念不忘。当听到郑燮逝世的消息,他想起这位父母官是自己最困难的时候遇到的贵人,正是他改变了自己的命运。于是感慨万千,写下诗句“白发书生感旧事,楚江浪泣龙吟笛”。

潍坊西南关有一条巷子,原名叫新巷子,后来潍坊人都叫它“状元巷子”,因为在这一条巷子里,清代光绪年间出了两位状元。一位是光绪二年的曹鸿勋,他是著名书法家。一位是光绪二十九年的王寿鹏,他是一位教育家,民国初年担任过山东大学校长。这都是了不起的事情。因为那时候的科举制度,每三年才有一次会试,所谓“三年大比”。录取的进士不过二三百名,而状元只有一名。很多州县从未出过状元,有位榜眼、探花、进士,就是一县的荣耀,而潍县一地就出了两位状元,而且出自同一条巷子,这在全国也是绝无仅有的。其实不仅是这两位状元,据统计,清代潍县共出过78位进士,296位举人,人数名列全国前茅。他们大多是郑燮在潍县任职后考中的。正是在郑燮的大力倡导和影响下,潍县从乾隆以后人才辈出,其中直接受到郑燮影响的是陈官俊、陈介祺父子。二人都是以前六名的成绩高中进士。陈官俊是道光年间的协办大学士,陈介祺成为清代最有名的金石学家和收藏家。他们的故居就是现在潍坊三中附近的万印楼。陈介祺从北京回到潍坊以后,又亲自提携帮助了生活困难的曹鸿勋,使他高中状元。可以说从郑燮到陈介祺,再到曹鸿勋、王寿彭,潍坊的文化一脉相承,绵延不绝。

乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒。写取一枝清瘦竹,秋风江上作钓竿。

——《予告归里,画竹,别潍县绅士民》

公元1753年(清乾隆十八年),郑燮辞官归里,结束了一生12年的为官生涯。史料上说他:“离潍去官日,百姓痛哭挽留。”并将他人祀了潍县的三贤祠。三贤祠中另外两位先贤是明末的周亮工和清代的赖光表。真正为百姓、为地方、为艺术苦苦追求的官员和艺术家,人民是不会忘记的。

(作者为山东省潍坊电视台高级记者)

责任编辑:高胤园