赖少其的“三写”艺术观

2020-07-20张宗明

张宗明

赖少其的“三写”艺术观是:写实、写生、写我。

先说写实。

一是现实主义道路,这是贯穿赖少其一生的。因为他从1939年参加革命就以文艺为武器,从军队到地方,从南京到上海,直到1959年调往安徽,再到1986定居广州,其社会身份决定了他的艺术思想,赖少其的艺术观不可能脱离社会对他的要求,这在他的作品中是可窺一斑的。其作品关注时代、关注现实的特征,正折射出一以贯之的现实主义方向。

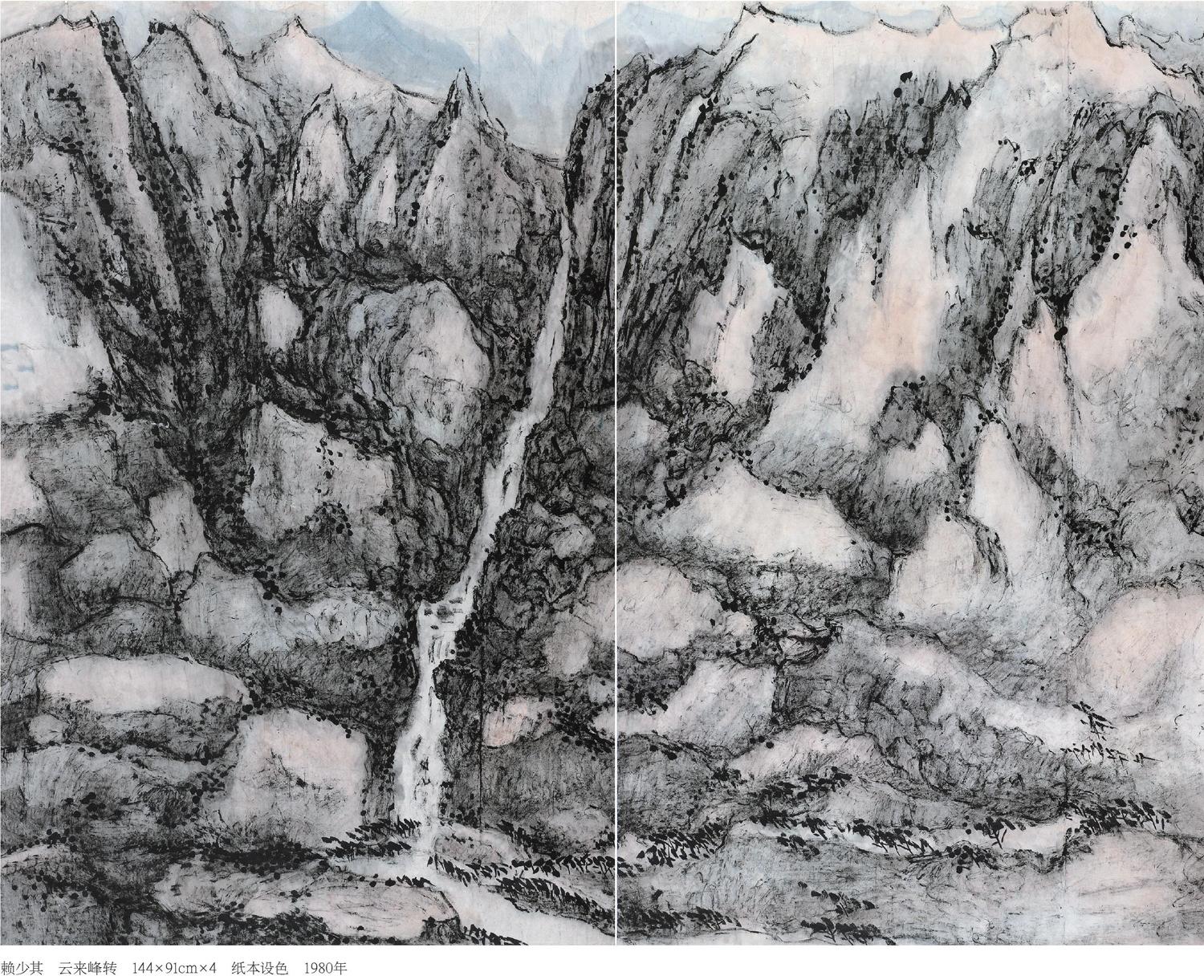

二是创作方法上的写实。赖少其创作上的写实不是写实主义。因为卡拉瓦乔开创的写实主义包含两个内容,第一是以自然为师,第二是如实地描绘。写实主义既与风格主义相对抗,又与古典主义相区别。而赖少其的写实有“以自然为师”的初衷,就是师法自然,但绝不是“如实地描绘”,而是抒写自己对自然的认知和感受,即“中得心源”。写实的创作方法是“五四”运动以降艺术界所倡导的主流,这是有产生背景的。20世纪初,中国艺术摹古成风,加之西方科技的发展和冲击,中国滞后于西方的现状使变革成为潮流,艺术当然首当其冲。写实将摹古取而代之,西画挤兑的中国画日渐窘迫而成为艺术时尚,赖少其早年在广州市立美术学校学的是西画专业,这算是他艺术上的“第一口奶”,写实的西画技法他应算是系统学习掌握的,尽管他在以后的中国画道路上不完全恪守写实的技法,但写实的现实主义道路没有变。1950年的版画《水车》、《农村食堂》、1960年刻的朱文印“一定要把淮河修好”、1974年的《淮海煤城》、1978年的《毛主席在马鞍山》等,这是对时代的写实;他笔下的山水皆有实景,他画黄山,广东的莲花山、西樵山、鼎湖山,福建的鼓浪屿、喝水岩,湖南的青山崖,浙江的天台山等,都是对自然的写实。就算是他八十后的一批呕心之作,突破了对形的客观表现,貌似悖离了写实的本质,但他所表现的是心的写实,是内心世界对多年写实沉积的真诚再现,是他数十年艺术积淀和生命体悟的蓬勃释放。换句话说,精神的凝铸、生命的绝唱是心的写实的一种谢幕,但却借作品延续了生命——艺术的生命。

再说写生。

重视写生是赖少其那一代艺术家们的共同特征。黄胄以写生速写的笔墨画出了中国画新境界,亚明带领江苏画家行程—万三千里诞生出“写生画派”,李可染、张仃、罗铭在20世纪50年代的写生,开创出山水画的新格局,影响至今。

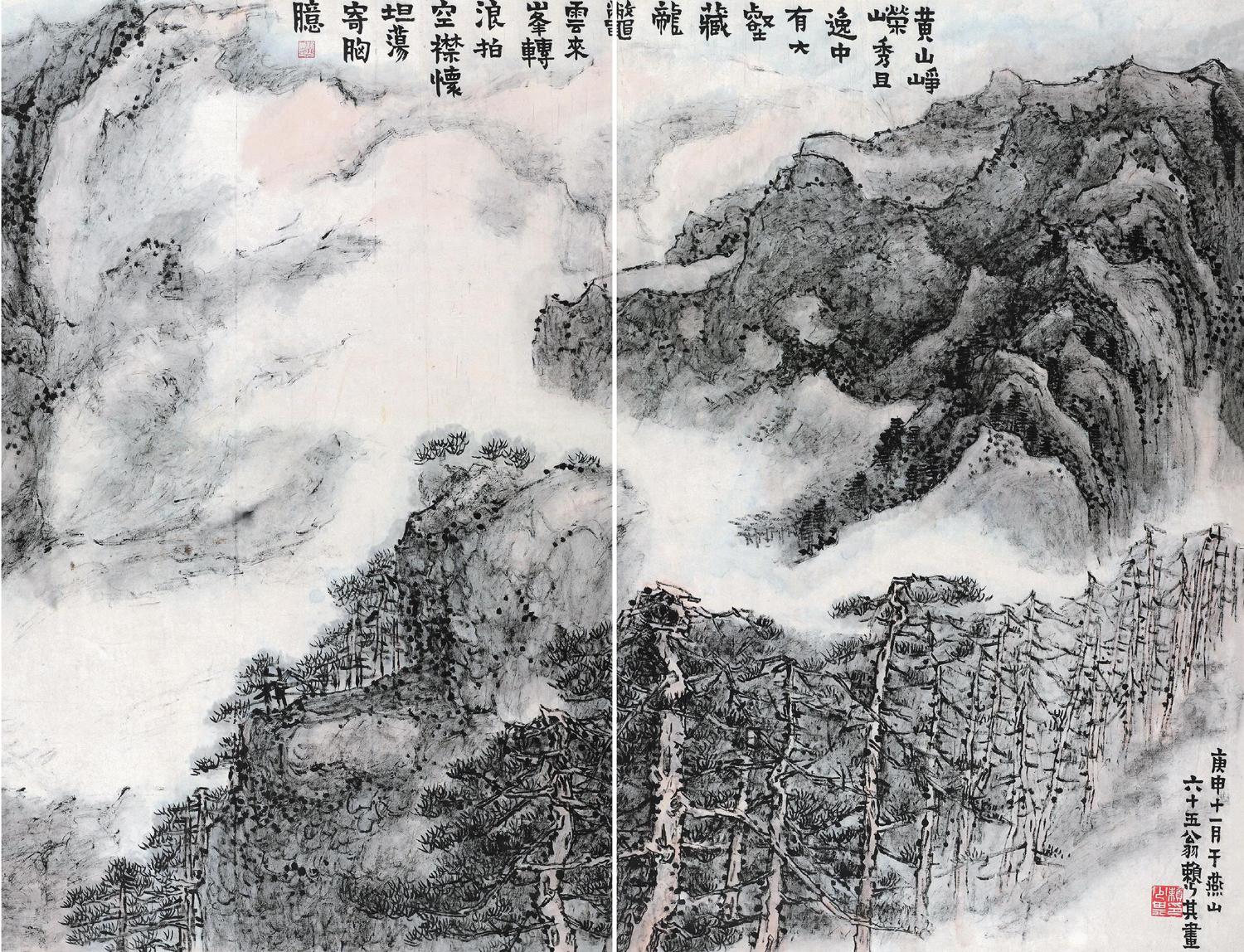

赖少其的写生观,不同于他们,也不等同于一般意义的对物写物、对景写景,而是在中国画的学习上以临摹为基础前提所进行的对自然的关照、对古贤技道的溯源、对“我”法创造的寻究。这种艺术观既沿习、遵循中国艺术传承的实践规律,也界清了临摹、写生、创作间的位置与关系。如他在1989年再临陈老莲的画作上跋道:“临画的目的是为了创作,把临摹当创作与骗子何异?空论学传统,自己又不临摹,岂不也是骗子?自己不知道什么叫传统,但否定传统,这种青年岂不太狂?把一切传统当宝贝,结果害人不浅;只临摹不到大自然中去,容易走火入魔。”他认为“不学传统空唐突”,所以强调临摹,“学习传统,先求似然后求不似,似亦不易,不似更难。生活是源,传统是流,从生活观察传统,能探其源,故知描绘生活之法。”他曾在画中写道:“余学花鸟,以陈老莲为师,先是临摹,同时写生。学山水,笔墨学程邃、戴本孝,构图学唐寅、龚半千,同时到黄山写生,然后胸有丘壑。”赵朴老也曾说过:“少其花卉学陈老莲,梅花学金农,有《临画笔记》云:‘老莲之画,一点一画,皆从生活中来,可谓观察入微,生活为其原型,经夸张使美者更美。”赖少其要求自己“不做说话的‘话家,要当做画的画家”,知行合一,对临摹、写生也是如此,坚持了一生。如在1981年所作的《渡江桥》一画上记写道:“始信峰为黄山精华,多少画家从这块石得到启发,其艺大进,我反复写之,总觉新鲜可喜,可谓画家瑰宝也。”“反复写之”了了数字映现出这位“黄山客”用功之深。1982年《海疆行》册页,以画记写行程所见:“8月17日坐快艇从威海卫至刘公岛,参观北洋海军提督府-20日游蓬莱阁……祖国大门,形势雄壮,碧海波涛,心随潮涌-21日抵掖县,县之东南20里有女峰山…一”,数日行程可见画迹之广。还有,1985年7月23日所画《东崖削壁》的写生画跋:“余攀东崖削壁,沿小径曲折而上,过洞天门、百岁宫,豁然屹立于崖巅,俯瞰九华街,于群山怀抱中,楼观栉比,昔尊方城远眺天台极顶,疑非人间,俄尔夜幕下垂,晚钟相催,已万家灯火矣。”不深入生活、观察生活,哪能写出如此身临其境的跋文?1987年,年过七旬已蔚然成家的赖少其还在做临摹的功课,再临陈老莲。因此,他对“古”与“今”在艺术上是有深刻认识的,且警醒自己不能“忘我”。他于1991年画了一批花卉,既是对临摹、写生的理解,更是不“忘我”的明证。赖少其在《小苍兰之图》上题道:“当你取得传统风格时,应注意时代精神;当你接收外来影响时,不要忘记自己是中国人。”

从以上枚举的赖少其画作题跋,我们不难发现,赖少其的“写生观”是三管齐下的:其一,临摹是写生必做的功课,只临摹不行,把临摹当创作更不行,都是“走火入魔”;其二,写生要基于临摹之上,生活是源,传统是流,做到同步实施,不能本末倒置;其三,不独尊传统、不排斥西法,强调时代性与民族性,包容兼蓄,为我所用。

三说写我。

如果说“写实”是赖少其一生的艺术道路,“写生”是他创作的艺术手段和态度,而“写我”则是他竭力追求的目标。赖少其始终以“画以存我,画载我意”为矢的,最早应是从上海工作时期的50年代末得黄宾虹手卷,读后所得的启发。“写我”是他中国画创作一直奉行的高标。

有人说他画的像黄宾虹,是学黄宾虹的,他自己是不认可的。这从他1984年所画《骤雨》的跋可知道:“余无意学宾老,非不学,知其不可学也。今画黄山却无意得之。宾老家在黄山白岳之间,又得新安画派之秘,余做黄山客日久,不意与之神合。”他是与黄宾虹“神合”。肯定理解这种神合,当然不是。黄宾虹是现代中国画的集大成者,修养全面,画境高绝,不是谁都可以与之神合的。只有通过师古人、师天地的厚积,才能有师我心、写我法的薄发,才有资格敢说与之神合的慨言,体现无比自豪的自信与坦然。 “在创造黄山山水画卷的过程中,他更深刻地领悟到中国画艺术的奥妙,那就是艺术家除了要师古人、师自然外,更要师心。领悟到艺术家既要向自然学习,又要‘自然为我,即让自然服从艺术家表现主观内心的需要,而不是如实地呈现。”这可说是赖少其“写我”艺术观所展现的一个侧面,也是赖少其之所以在人生的末年超乎常人地做到纵情笔墨、弃形得神作画的认识基础。另一个侧面,就是他更强调中国画的民族性,同时又以包容的风度吸纳其他艺术体系的营养。其实,关于绘画民族性,最早是荷兰画家伦勃朗首创的,并一生坚持民族化的创作道路。伦勃朗强调:艺术要从自己国家的现实生活中获得题材和灵感,表现自己的思想感情,必须扎根于本民族生活的土壤之中。赖少其的态度是“我们不仅应向古人学习,也应向同代人学习,向全世界的同行学习,向民间学习,向青年学习”。他的“民族性”要求是:以“我”为本,以“他”为用。赖少其回广州后的“丙寅变法”,引入色彩,改变形制,以方构图寻求新的形式感。他不盲目的吸收,而是为我所用,以中化西,是在强调绘画民族性的前提下大胆借鉴西画色彩,是以色壮墨,色不掩墨,墨是根本,色是体用。如1986年的《合肥秋色》《深圳图书馆》《南昆山石河奇观》《孤云与归鸟》,1987年的《海南翠峪红楼》《承德普宁寺》,1988年的《始信峰》,1989年广东深圳的《银湖》手卷、画钓鱼台国宾馆的《新绿》等等。“丙寅变法”只是赖少其“写我”艺术观创造的又一个高峰,80后的从心之作才是巅峰。

责任编辑:韩少玄