书胸中逸气 刻人生豪情

2020-07-20黄金亮

黄金亮

自古学书有成就者,三分凭借其天赋秉性,七分则靠后天的坚守与修炼。天赋除了家族的影响,更多是源自地域文化和环境的熏陶。

甘肃秦安古称成纪,有“羲里娲乡”之称,是古“丝绸之路”的要冲,三国时期的街亭古战场就在县内陇城一带。秦安人杰地灵,唐代诗人李白,明代文学家胡缵宗,唐代画家李思训、李昭道等皆出于此。生于秦安的青年书法篆刻家郭忠之先生,受隴地之滋养,其书法、篆刻作品质朴而不失俊美,含蓄而不失狂放,厚重而不失逸荡。他以当代书家的广阔视野关照自身的书法创作,笔随意走,风格迥异,兼顾古典审美旨趣与当代人文气息的融合,找到了适合自己的创作方向。

南宋姜夔在《续书谱》中说:“大抵下笔之际,尽仿古人,则少神气;专勿遒劲,则俗病不除。所贵熟习精通,心手相应,斯为美矣。”走进传统,又走出传统,这是一个漫长且痛苦的过程。临帖是学习书法的正途,也是唯一的路子,但临帖是输入,创作却是输出,在这一点上,许多人选择了放弃或者从俗,入古却不能出新,泥古而失去自我,这是许多书法作者无法突破的怪圈。

忠之在书法创作上并不一味复古,而是在此基础上有所突破,有胆识和魄力去逾越“规矩”,做到“写我心”而非“写他人心”。他笔下的草书以“二王”为基,取怀素之“狂放”,青藤之“恣肆”,山谷之“逸荡”,用笔方圆兼施,点画饱满,笔力劲健。在体势上既欹侧险峻,又自然洒脱,欹侧中稳健,紧凑中不失疏朗,章法宽松而气势逼人。他在笔法和墨法上大胆变化,不断追求曲与直、藏与露、方与圆、断与连、迟与速、枯与润、行与留、疾与止、平与侧等矛盾元素的辩证统一,从而让我们能看到一种“气宇融和、超然物外”的精神境界。这种质朴、直接的方式直取书法的内核,又在意识流淌的过程中,将感性的意境化为书写的痕迹。

书法用笔自古以来就特别重视“藏锋”,中锋用笔就指藏锋的一种运笔,藏而不露,筋骨内敛乃是许多书法家梦寐以求的。做人也一样,古人论书常常强调人品,强调人品的中正节操。忠之草书作品恰符合了他做人的品性一浑厚、奇纵、温雅、果敢,中正内敛齐聚毫端,书写胸中逸气。

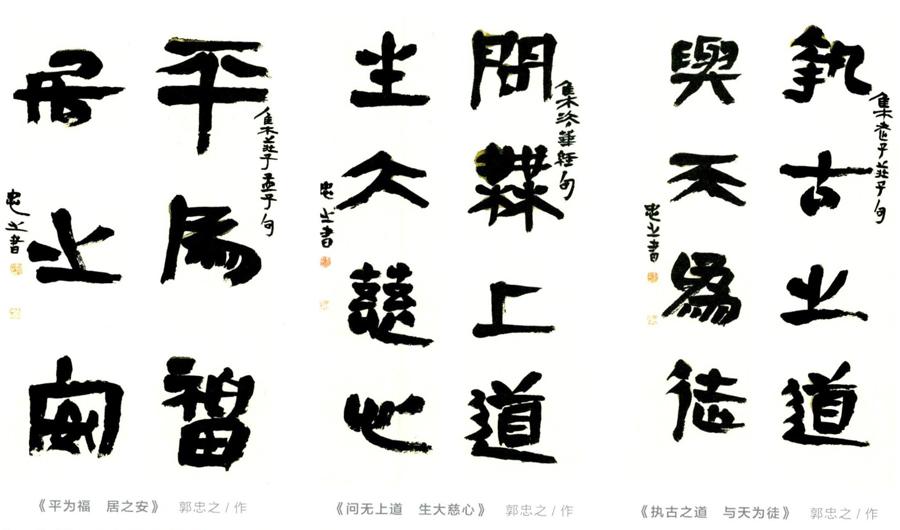

忠之隶书以汉碑的金石气为基,取《曹全碑》之秀丽多姿,《张迁碑》之古朴厚重,《石门颂》之沉着放纵,更难得的是,他还留心参用简牍书的中侧并用,写出帖面碑味的样式,纵横交错、上下贯彻、左右开张,波澜不惊处“险象环生”,笔法丰富而其智慧更胜一筹。他将丰富的情感化入书法的点线之中,或澎湃如海涛、或缠绵如溪流、或顿挫如群山,情感真挚,寓动于静,以静生动。其隶书用笔迅疾而不轻滑,正、侧、中、尖锋切换,有定调但无定格,如果不是十分精通书学堂奥、熟悉各家手段,是难以达到的。

南朝刘勰《文心雕龙》云:“篆隶相镕,苍雅品训。”忠之篆书从用笔到结字,皆从传统而出,摆脱了金文、石鼓文线条圆匀的特征,巧妙地把古人墨迹中特别是楚简线条多变的趣味性融入自己的篆书之中,使其篆书活泼流动、稚拙天真。结体的聚散、斜侧变化,线条的粗细、方圆,似不经意而为之,却取得了非常美妙的艺术效果。

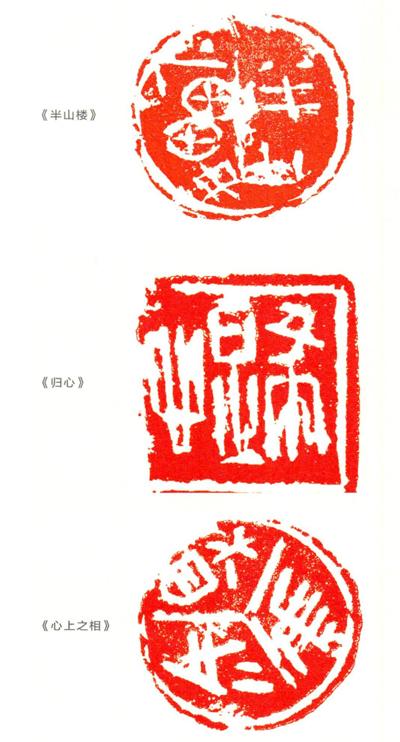

“吾生有涯,而知也无涯”,忠之不但在书法创作上取得了令人欣喜的成绩,其篆刻创作更是收获了丰硕的成果。他以古玺印和秦汉印为创作基础,参以浙派的碎刀、短切的刀法,以切刀为主,冲切结合,旁涉诸派,逐渐形成了鲜明的个人风格。

他深谙方寸之间布白经营之理及刻石之法,注重印文的呼应、腾挪,用刀的疾涩、轻重、方圆和章法的疏密对比、空间切割、开合变化,使其作品表现出拙中藏巧、巧中喻拙的面貌,似刻意安排,又如浑然天成。

书海浩瀚,博大精深,穷其一生,也未必能尽窥其奥。忠之并不满足于天分,对创作用功颇勤,这一点从作品中就可以感受到。他凭借自身的悟性,笔耕不辍,研习探索,在书法、篆刻的创作上取得了斐然成绩,而这些仅仅是他艺术求索之路的新起点。

郭忠之简介:

郭忠之,甘肃天水人,九三学社社员,中山市政协委员,中国书法家协会会员,甘肃省书法家协会篆刻委员会委员,华南师范大学客座教授、兼职研究员,兰州大学书法研究所艺术委员会委员,甘肃省青年书法家协会理事,甘肃印社理事,广东省青年美术家协会文艺美学研究委员会副主任,中山市方修书画院院长,中山市书法家协会副主席。

出版:

2009年,出版《郭忠之书法作品集》。

2013年,出版《翰墨心路·郭忠之书法篆刻作品集》。

2016年,出版《环球艺术家·郭忠之》。

2018年,出版《佛缘·郭忠之佛像印作品集》。

个展:

2006年,八点钟的太阳·郭忠之书画作品展。

2007年,凝聚传统·郭忠之书法作品展。

2014年,十年梦、故乡情·郭忠之书法篆刻作品汇报展。

2018年,佛缘·郭忠之佛像印作品展(中山市美术馆)。

2018年,佛缘·郭忠之佛像印作品展(敦煌市博物馆)。