以刀代笔绘真意

2020-07-20郑世斌

郑世斌

内容摘要:寿山石薄意雕刻作品素以“重典雅、工精微、近画理”而著称,融诗、书、画于一体,是介于绘画与雕刻之间的独特艺术。长期以来,关注薄意的历史起源以及文化背景的人很多,包括流派以及创作技法等等。本篇试图从中国传统书画的精神理法切入,阐述如何通过“以刀代笔”来演绎笔法气韵,并兼谈薄意技艺的传承与发展。

关键词:薄意艺术、雕刻技艺、中国画、意象、以刀代笔、画境

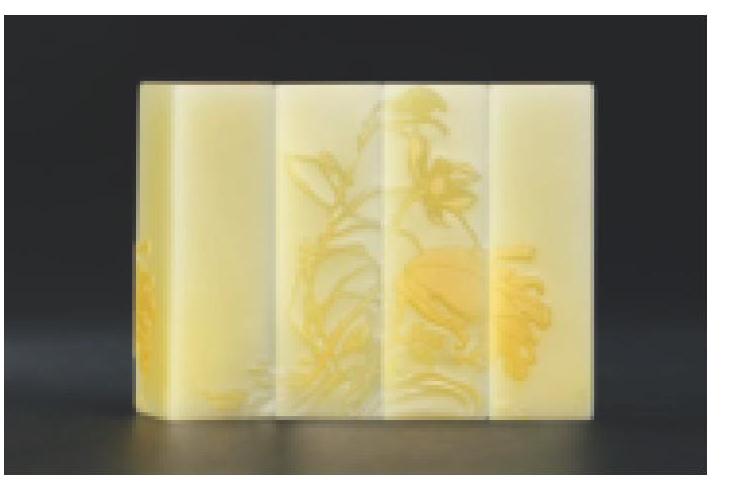

在寿山石雕刻艺术中,薄意是一个很重要的关键词。众所周知,寿山石雕的技法有圆雕,浮雕,薄意雕,镂空雕,透雕,链条雕刻与镶嵌技法等等。不同的技法,通常是采取不同的刀法。薄意雕刻的刀法,主要是通过应用平刀,铲刀以及斜口刀等多种刀具来在突起的景物平面上浅刻雕饰,表现出物体的质感、阴阳向背,使其富有立体感,達到笔意渲染的气韵。

清末民初,福州西郊观前人林清卿素喜诗书字画,受业于西门雕刻名工陈可应。陈可应擅长平面剔地浅浮雕,林清卿继承此法,融进中国画与画像砖等创作艺术精髓,运用自己纯熟的刀法使浅浮雕更加薄化,他将中国画的线条韵味与传统寿山石雕的刀法,熔于仅一毫米厚的薄意作品中,充分展示了作品的形象,体积、层次.内容、加上寿山石的巧色,使作品更加完美。开创出前无古人的寿山石雕新的艺术技法——薄意艺术。

由于薄意浅刻如画,所以又有“刀画”的别称。著名的书画金石家潘主兰先生指出:“薄意者技在薄,而艺在意,言其薄,而非愈薄愈佳,固未能如纸之薄也;言其意,自以刀笔写意为尚,简而洗脱且饶韵味为最佳,耐人寻味以有此境界者。”薄意因其创造性的融入了中国传统绘画的精神理法,使得薄意技艺在中国传统工艺中脱颖而出,成为寿山石雕刻艺术史上,最富有文人气息的一个门类,备受文人雅士青睐并推崇。唐代著名书画理论家张彦远曾说:“自然者为上品之上。”我认为,薄意技艺的最高境界也同此理。在强调因材施艺的同时,做到天然去雕琢不留匠气为美,即通过对刻刀的熟练把握来表现笔法气韵,使薄意作品呈现出如中国传统书法绘画般的古雅绝伦之美。

随着社会的不断进步,大众的审美情趣不断提高,对薄意技艺也提出了更高要求。如何进一步将“以刀代笔”的理论体系进行延展与提升,在实践中,将中国传统书画的精神理法与薄意作品的创作进行融会贯通,使薄意雕刻呈现出独具一格的艺术魅力,并让其充满“诗书画意,空山凝云”之风气,焕发出有区别于寿山石其他门类雕刻作品的独特艺术韵味,我认为还应该重视以下几个方面的问题。

一、技艺传承

我们首先来说说薄意技艺的传承与发展。薄意作为寿山石雕中最难传承的一门技艺,它的技法由浮雕.阴刻、博古及钮饰等技艺综合演变而来,因此刀功特别精微繁杂,难度系数也较寻常石雕技艺要高。那么,如何通过“以刀代笔”来演绎笔法气韵,给观者一个意象万千的世界,这首先要求创作者必须具备深厚的基本功。

除了扎实的基本功,薄意雕刻还要求创作者博览诗书,掌握文学.绘画.书法.篆刻等各方面的刀外功夫。薄意雕刻不但注重形式,内容以及手法上的技艺,同时创作者自身文学素养,传统文化涵养,甚至性格特点及品行修养等等,最后都是其薄意作品艺术魅力的体现。

中国传统书法绘画大都是通过毛笔,在宣纸上进行创作,而薄意雕刻的技艺,是以刀以笔,在石头上作画,需要能够合理得当地运用不同的表现手法来增加“势”与“度”,以毛笔般的触感去勾勒出中国书画意象中的线条感,它讲究得是薄意技艺的层层推进与提升,在传承与发展的基础上,通过以刀代笔去表现薄意作品的“静,气、神,韵”,这才是特别值得推崇和称道的。

二、概念重塑

说到以刀代笔,首先我们要厘清一个概念,何为以刀代笔?这以刀代笔的“笔”,指得是中国传统书画中使用的毫笔,既不是钢笔,也不是水彩笔或者其他类型的笔。这是理解以刀代笔这个话题的重中之重,只有从这里开始讲述,我们才能深刻理解并感受从刀法到笔法气韵的变化之道。

虽然寿山石雕刻并没有实质性笔墨的变化,但却需要创作者有美学的领悟,并能够了解中国传统书画艺术审美中,对张驰有度的把握与领悟,并将其与刻刀的刀法融合在一起,时刻以中国传统绘画之感,来观察自身刀法的变化。

无论是书法还是绘画,都是由线条构成的,而线条又是由起笔,行笔、收笔组成的,笔法有刚柔之变,刀法亦同此理。因此,薄意技艺的娴熟程度重在能够运刀如握笔,无论削,刮、切、剔,都要应用自如,章法有度。在技法上,以刻刀为工具,熟练运用东方传统笔法技巧,意在笔先,刀法传气韵。技艺之精湛亦不可疏视,刻刀之下,每一根线条,或典雅庄严,浑穆沉重,或朴拙自然,或灵动诙谐,刻工走刀石上,皆能毫厘不爽。无论是阳刚风骨,还是隽逸灵秀,都在刀下。

三、意象表达

薄意雕刻艺术最鲜明的特质与内核,是寿山石自然天成的纹理经过设计勾勒,与中国传统绘画语境完全融合之后,充满的典型的审美意象,它们构建出一个诗性的,艺术的,充满诗书画意的审美空间。在移动互联网高速发展的当下,无数的艺术形式夸张到每一天都在推陈出新。但任何形式的创新,都必须附着在扎实的基础技法之上,这样的“审美存在”才有价值。专业的技法解决我们创作的基础面,而审美情趣与人文情怀则是提升艺术品味的关键。

寿山石薄意,方寸之间,以小见大。博大精深的中国传统文化有着取之不尽的素材,我们在创作的时候,除了吸取传统文化题材和它的历史风格,同时还要融入现代创作的理念,追求简约和文气,凸显诗意和禅意。纵观薄意雕刻作品,无论是中国传统历史典故题材,还是贴近生活的花乌鱼虫等题材,都充满了文人情趣。一件好的薄意作品,我的理解,它的艺术语言应该是画路很宽,创作者能够以文人情怀之心,观察自然,以花影人,寓感万物,在物我两忘时,以刻刀为媒,化作笔意,通过在石头上的作画来宣泄胸中诗意,从而达到抒怀寄情的目的。

值得注意的是,在石头上作画有别于宣纸,它不是用浓墨和淡墨来体现画面,而是通过刻刀,用线条的粗细和深浅以及画面的大小来表现出整幅画面的深度与空间。这一点在处理山水题材的时候尤为重要。而使用圆刀,就能够更好地表现出画面的层次分明,并进一步处理景物的远近关系,以及深浅变化的不同,由此来展现出作品的立体效果。

当然,作品在设计布局中,也要充分考虑这块寿山石的纹理,裂格,色泽,杂质,统筹兼顾,充分利用,以期达到最美的艺术效果。老舍先生说过,生活是种律动,须有光有影,有左有右,有晴有雨,滋味就含在这变而不猛的曲折里。而薄意雕刻艺术大抵也是此道。

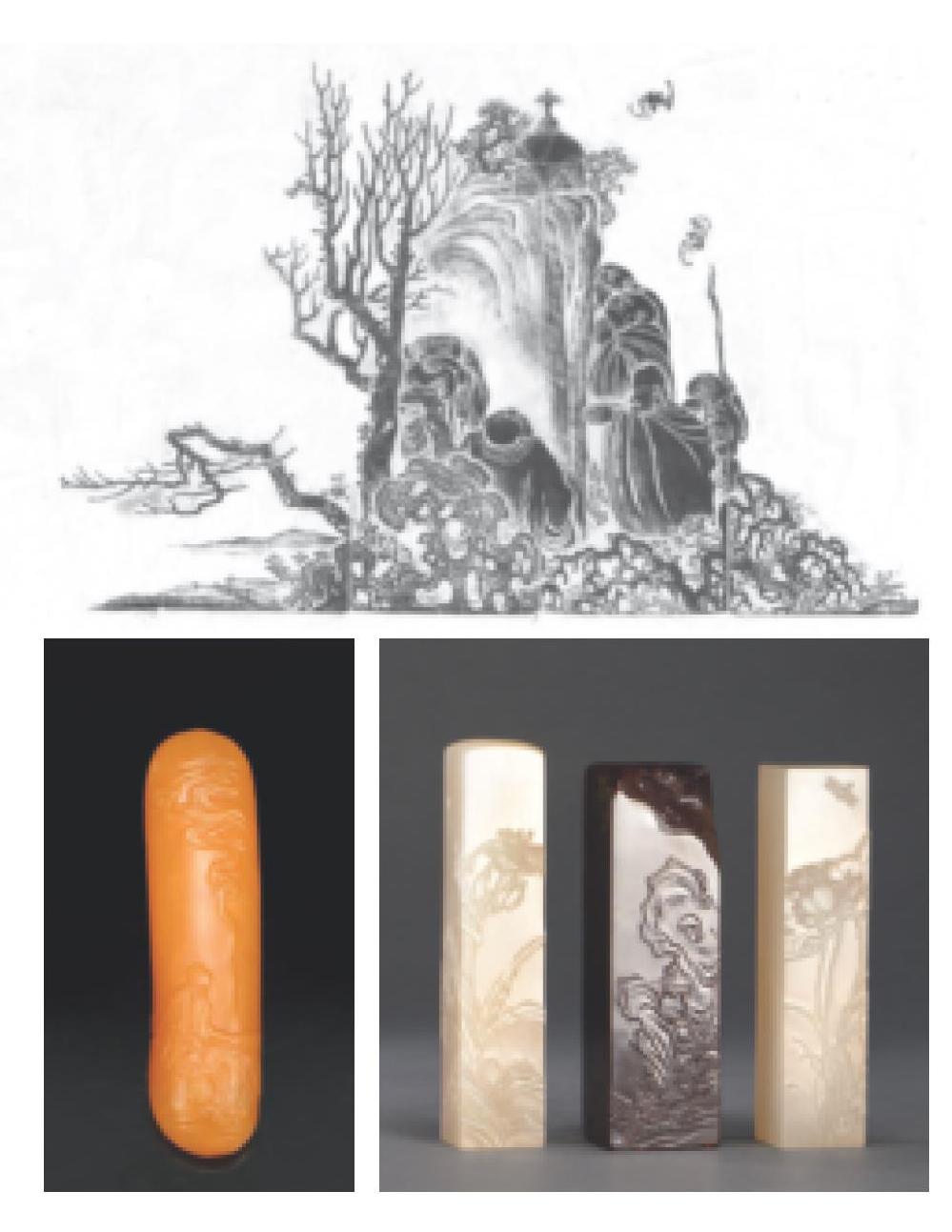

四、如入画境

随着薄意技艺的日臻高妙,薄意作品及其衍生的拓片受到了越来越多金石家与藏家的欣赏和推崇。薄意拓片,多用蝉翼拓,其拓片墨色浅淡,有如鸣蝉的翅膀,通透而淡雅,拓本通篇透出微妙的肌理。可以说,薄意拓片是“以刀代笔绘真意”的最重要载体,它们通常出现在金石篆刻家的印谱之中。薄意拓片与传统的金石文字拓片最大的区别,就是拓片的载体主要为雕于方寸之间的寿山石薄意作品,不同于传统大块头的文字拓片或是大型器物的拓片,薄意拓片制作起来须更加谨慎,也更要讲究技巧。

总之,一件优秀的薄意作品,如同论书画之道,也需要通过薄意拓片来呈现刻石者的精纱与细微,而拓印时墨色的精微与深浅,同样能够呈现出“浓、淡、干、湿、焦”等不同的画意,让人产生如入画境之笔墨意趣。

五、结语

与西方艺术崇尚“壮美”的理法不同,中国传统文化更多强调对宇宙的观照,突出人的主观意识和创作者的自我意识。在艺术表现上,中国传统绘画的理法,深受中国传统文化理念的渗透,提倡“心象”及“意象”的表达说,更多强调创作者的主观思想表达。因此,探索和感悟东方笔法气韵,以及对中国传统绘画精神理法的吸收完善,才能进一步深刻理解薄意技意与绘画之间的内在的,实质的联系,体会时间与空间,人文与自然,寿山石与雕刻.雕刻与绘画、中国传统人文精神与绘画等等这些既对立又统一的关系,揭示中国传统绘画艺术渗透在整个薄意雕刻创作中的普遍意义。

薄意技艺中,技是基础,而艺通则达,是中华文化的意境和灵魂。以刀代笔,以石为纸,既继承了优秀的传统雕刻技艺,又不断求索于中国传统文化,并融入了独特的个人风格,不仅将石头的生命力进行延续,同时又与创作者的情怀联系,才能让薄意雕刻艺术焕发出新的生机。

参考文献:

【1】刘爱珠编著薄意大师林清卿石雕:浮雕一作品集

【2】郭功森编林清卿薄意艺术

【3】林文举著薄意艺术