清代尊碑之风的兴起与衰落

2020-07-18宛维真

宛维真

【摘要】清代中后期尊碑之风的盛行开辟了中国书法艺术的新时代,碑学的理论和实践吸引了许多书法艺术家、理论家进行研究,其兴起的历史根源和衰落原因不仅值得深思,也为当今书法的多元化发展奠定了一定的基础。

【关键词】书法艺术;碑学;清朝书法

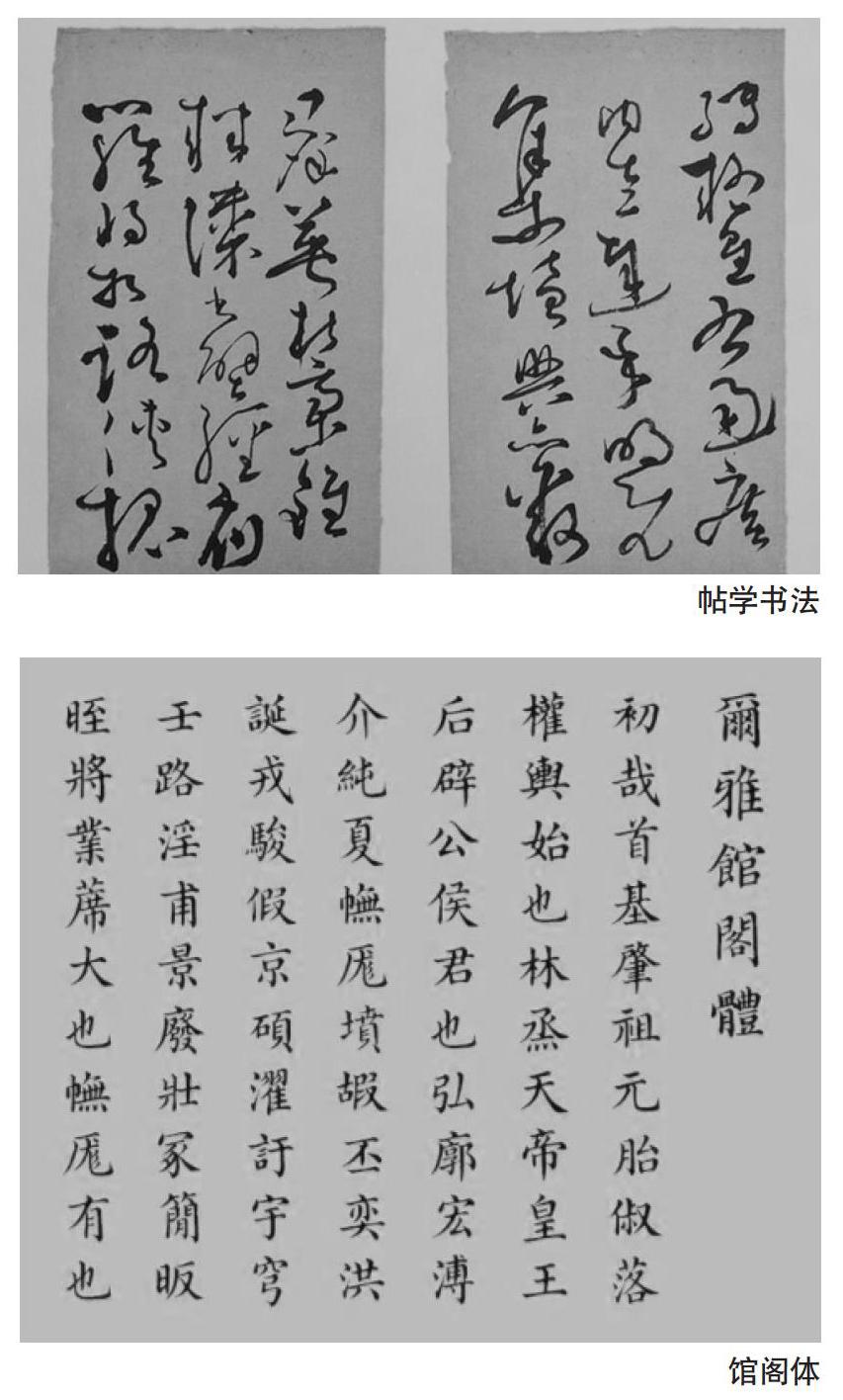

清代书法在中国书法史上具有独特的魅力,尤其是清朝中后期兴起的尊碑之风为清代前期一味尊帖的书法界带来了一股朴茂古拙的气息,引发更多人抛弃清代前期柔媚、僵化的馆阁体,开始崇尚篆书和隶书的风骨。在嘉庆道光年间,这种风气逐渐衰弱,当时的有学之士更倾向于对唐及上溯六朝的碑帖进行临摹,这一行为开启了复古与创新相结合的新的书法创作时期,史称“碑学期”。清朝中后期的书法风格由帖学盛行转化为尊碑之风,碑学的兴起和衰落有其独特的历史根源,其带来的复古与经典的思辨引人深思。

一、碑学兴起的历史原因

清代中前期帖学书风逐渐式微,尊碑之风在清代后期开始逐渐兴起,有学之士越来越重视碑学书法。碑学书法主要包括对篆书、隶书的模仿以及对北魏楷书的推崇。和其他字体的兴起一样,碑学的兴起也是在一个特殊的历史时期,具有一定的特殊历史意义。清代文字狱使得学士开始转入实学考据。乾嘉学派逐渐兴起,大量文人为考证经史收集金石、碑碣,这导致金石学得以盛行。秦汉时期的碑文书法清新质朴且与前朝流行的字体具有较大的差异,这种碑文一般都是由篆、隶两种字体写成,虽然这两种字体是向楷行草书体过度的重要字体,但是由于当时流行的字体迥异,导致唐朝和宋朝的书法家并未对这两种字体有足够的重视,因此当时并未出现以篆书或者隶书见长的书法家。

碑学之兴与当时主导书坛的帖学式微有直接的关系。清朝中前期帖学名家通过辗转翻刻,书体线条已经趋于模糊,所供参考的法帖范本几乎失去其本来面目,所谓“古法”已经基本消失。比如以《淳化阁帖》为代表的笔法源流的丧失,就是由于当时印刷复制技术不发达,辗转翻刻导致用笔和墨法失真造成的。加之當时“馆阁体”风靡士林,上至奏折诏书,下至科考试卷都将其奉为圭臬。这些线条平淡、毫无特点的书体同样遭到碑学书者的贬抑。在这种情况下,清朝中后期急需一种新的书体,而金石碑的书迹淳朴、厚重、清新,特别适合书者释放他们压抑已久的情怀,于是尊碑之风应运而生。

二、碑派书法代表人物及作品

清朝中后期好古、复古之风盛行导致越来越多的文人书者的审美出现新的变化,他们的作品和对于篆、隶书法理论的梳理和探索为后代进一步发展书法奠定了基础。乾嘉以后,由于阮元的提倡和包世臣对碑文细致入微的解析,书法界开始利用碑石临摹强化个人风格,而康有为的推崇更是把尊碑之风推向高潮。

乾嘉学派的代表人物阮元著有《南北书派论》和《南帖北碑论》,他认为北朝书法具有很强的审美价值和临帖价值,同时他也对宋朝以来书坛的尊帖之风、柔媚纤弱的书法风格极为不满。他曾在《揅经室集》公开质疑《兰亭集序》的书法。阮元对南北书派及其分流的历史进行了充分的研究,通过研究更倾向于北派书法。他认为南派书法不同于北派书法经历长期的传承和发展,只是一种书法的变体,并不具有丰厚的历史底蕴和艺术价值,因此他对于二王的书法产生了强烈的抵触情绪。在阮元看来,元、明以来书法家皆为《淳化阁贴》所误,而清代各种汇帖翻摹辗转,笔法尽失。这种推崇北派书法、摒弃柔媚书体的审美情趣对包世臣的书法思想产生了很深刻的影响。

包世臣发扬、完善了阮元的尊碑主张并进一步分析了北碑的风格渊源,在《艺舟双楫》中他总结出北碑的书法特点,如“茂密雄强,画势甚长,雍容宽绰”等。他还从笔法角度肯定了北碑书体的价值,并总结了北碑的用笔方法如“五指齐力”“中实气满”等。包世臣在书法创作技巧和审美标准上与帖学拉开了距离,进一步丰富了碑学理论。

康有为的《广艺舟双楫》将碑学运动推向新的高潮。与阮元、包世臣一样他同样推崇北碑贬抑帖学,主张复古和求变。他认为北碑书法雄强、浑朴,是最适合对抗柔媚帖学的书体。康有为对于碑的品评有其独到之处,比如他认为《爨龙颜碑》《灵庙碑》《石门铭》三篇为“神品”,最能体现碑学端庄浑厚的气质。康有为倡导的尊碑之风,不是要完全复古而是借古开今,开启书法艺术创作新高潮。这些书法家的理论研究和实证考据直接推动了清朝中后期尊碑之风的盛行。一些书法家如邓石如、何兆基、赵裕钊等在理论的影响和实践中逐渐形成了独特的个人风格,一扫帖学弊病,推动了壮美的北碑书风的创新和发展。

阮元、包世臣和康有为为清代碑文研究的理论构建奠定了坚实的基础,无疑是研究碑学的先锋,为碑文的研究和书法的发展起到了较为重要的正面作用。在他们的研究中不仅有对于碑文本身风格与发展源头的确认,还包含对于书法评判体系的重新确立,从而确认碑学在笔法、用墨审美上的经典地位,加快了碑学书体由复古向经典转变的过程。

三、碑学走向衰落

尊碑之风的盛行有其独特的原因,清朝中后期的一些历史因素和碑学书体的自身特点抑制了碑学进一步的发展,这导致在清朝晚期尊碑之风逐渐走向衰落。其原因主要有两个:首先,清代碑学理论和书法实践存在诸多不足,大量出土的碑刻成为文人、书法家唯一可依靠的再创作依据。金石拓本所呈现的书法形态多被机械的搬到碑学书法中,造成书法研究与取法失误。许多清代文人研习碑学多缘于倾慕古雅的虚荣心理,崇尚北碑鄙弃帖学致使书法笔法、章法和文化内涵不足,影响了书法技巧的传承和进步。其次,很多外界因素对碑学的发展产生了影响,从阮元开始,碑学的研究开始进入盛行时期,且研究者开始相对激进,包世臣褒碑抑帖的思想更为明显,到康有为时期碑学思想被演绎得十分偏激。康有为不仅对包世臣的碑学思想进行再演绎,而且进一步异化了帖学概念。碑学理论在创立之初就因为其非艺术的政治倾向颇受质疑。纵观康有为著作《广艺舟双楫》同期作品《孔子改制考》可以看出其借古讽今的政治目的。此时的碑学理论思想已经带有明显的维新色彩,这对于纯艺术的碑学书法的发展来说是极为不利的。

四、复古与经典的思辨

清朝中后期的碑学复古,以传承古法的方式入古出新,并在此基础上寻求和构建出书法新的表现方式,重新建立了新的书法经典体系,对当时的学者产生了较大的影响,也写出了较多经典的作品。在复古与创新的碰撞中实现了书体的经典传承。尊碑之风的兴起在中国书法史上是一次对书法精神的重新审视,是绝无仅有的。研究尊碑之风的兴起与衰落的过程正是对近代书法创造追本溯源的解构过程,碑学的出现使书体的笔法、章法、审美乃至底蕴有了全新的呈现方式。这种由复古转为经典的书体模式直至今天仍然促进着书法创作风格朝着多元化发展。碑学的兴起解除了传统帖学经典的桎梏,让碑学书体的清新、浑朴之风充盈着清代中后期的书法界,个人精神、风格有了不同的释放渠道。尊碑之风的兴起与衰落不仅是一种典型的复古与现代相互融合、相互统一的过程,也反应了主流艺术与其他艺术之间的交融。碑文研究开始于一个特殊的历史时期,不仅记录了那一时期特殊的历史事件和历史进程,也为我国传统书法的多元化发展开辟了新的思路与方向,无论是从表现手法还是艺术形式上来说,都成为了中国书法史上不可忽视的一颗明珠。

五、结语

对清代尊碑之风的盛行和衰落的研究为当代书法艺术发展提供了新思路,书法艺术的发展与历史情况、社会状况、审美取向等因素有着密不可分的联系。碑学书法虽然存在不足,但这种复古艺术却开辟了中国书学历史的新纪元。当代书法艺术应该从尊碑之风的兴起和衰落中汲取经验和教训,不能把书法创作重点放在单纯复古或创新上,在实践中发扬古法使之变成新时代经典是当代书法发展的必由之路。

参考文献:

[1]傅山.傅山全书[M].太原:山西人民出版社,1991.

[2]康有為.续修四库全书[M].上海古籍出版社,1995.

[3]康有为著,崔尔平校注.广艺舟双楫[M].上海书画出版社,2006.

[4]平选编点校.明清书法论文选[M].上海书店出版社,1994.

[5]宗白华.美学散步[M].上海人民出版社,1981.

[6]朱剑心.金石学[M].文物出版社,1981.

[7]刘恒.中国书法史·清代卷[M].江苏教育出版社,1999.

[8]姜澄清.中国书法思想史[M].河南美术出版社,1994.

(作者单位:漯河市文化馆)