“非正式”停车空间分析与设计

——以民大小镇为例

2020-07-18格根塔娜刘凡诗宗祉辰徐梦一

格根塔娜,刘凡诗,宗祉辰,徐梦一

(西南民族大学,四川成都 610225)

1 “非正式”空间研究

1.1 研究目的和意义

从总体上看,当今城市掀起了“正式性”的浪潮。但正式性因其不够灵活,在一定程度上会不足以满足使用者的需求,因而导致人与人之间的交往产生阻碍;反之,非正式性作为建立社会信任、交流协作的网络的一个重要因素,相比于那些正式性的、非个人的规则,这股非正式性的、自下而上的力量正初露锋芒[3]。

本文通过发现存在于小镇中的“非正式”空间,系统性总结分析这些非正式空间的现状、使用人群以及给周围人们带来的影响,针对非正式空间中的某一个问题进行改造。创造一个有利于激活小镇活力,增进人们交往,提高使用者幸福感的公共空间。

其意义在于从人群的需求出发,结合空间、行为环境寻找适宜的非正式空间潜力区域,助于唤起人们对非正式空间及其使用活动需求的关注,使人们在使用这些非正式空间时多一些思考,激发群众的创造力,让城市空间设计更人性化,完整化。

1.2 国内外研究现状

1964年,Bernard Rudofsdy出版的《Architecture Without Architects》一书中提到了“人们自行搭建的遮蔽物”[3]。1998年Arif Hasan在联合国人居中心亚洲城市贫困区域研讨会上首次提出了“非正规城市(Informal City)”的概念。Kirsten Hackenbroch(2011)提出非正规空间是一种处于模糊状态之间的城市空间[8]。

国内首次对非正规空间进行研究是在2006年,龙元和王晖(2006)在《非正规城市》中通过再现武汉市汉正街的生活场景来对城市自发性的演变机制和策略进行解读[7]。尹衍龙(2014)在《遇见“匿名”——城市“非正式”空间思考》中以生活化的视角来研究城市中“非正式”空间建造意义上的价值。郑瑞涛(2009)的《社会转型期农村的非正式公共空间:集市》[6]与陈莉莉(2017)的《城市非正式公共空间潜力评价及优化策略研究》[2]中都对“非正式公共空间”进行了探究。

国内外对非正式空间的研究还在不断的发展和完善,但目前对非正式空间中的非机动车停车方面的研究较少。本文以此为出发点,探究空间的非正式非机动车停车问题,浅析其成因并提出改进策略。

2 “非正式”空间现象:以民大新校区旁小镇为例

2.1 现状概况

2.1.1 区位

民大新校区小镇位于四川省成都市双流区航空港开发区川齿路旁(图1),紧邻西南民族大学,与教师公寓一墙之隔。

图1 民大小镇区位

2.1.2 周边功能

小镇临近西南民族大学,周边有扩建指挥中心、双流国际机场机动车检测有限公司等商务办公区,信达·银泰花园、空港首座等大片居住区以及部分未建设区域。人流量较大,租住在此的居民为此地生活型人群;民大学生为主要消费性人群;各路商贩为主要生产性人群;外卖小哥为主要流动性人群。小镇内部建筑风貌较差,主要以低层、多层建筑为主。

2.1.3 交通环境

小镇东临川齿路,靠小镇路边经常停靠车辆。小镇东西向第三条横街有对接川齿路的直接出入口。其他横街转角处设置了隔离桩,阻止了机动车进入,故而小镇内部非机动车穿行较多,人车混行。部分道路靠转角路段中车行道路几乎全部被非机动车占据,使交通空间减少,从而人行和非机动车产生矛盾。

2.2 小镇内的“非正式”现象

2.2.1 “非正式”空间现状及问题

现状调研的小镇原是村庄,居住在这些环境下的中低收入群体,由于知识水平或者自身条件原因的限制,只能选择通过某种手艺来增加家庭收入,故而小镇的商业均为小型商业。据调查,发现小镇内的“非正式空间”可大致分为以下四类:

(1)受制于商铺面积从而沿街道方向拓展出的商用外摆空间。

(2)位于小镇角落或房屋间狭窄通道里的小型生活储存空间。

(3)从小镇人行主入口沿第一条横街靠墙分布的临时摊点(包括转角处设置的水果摊点)。

(4)位于道路中心或商铺门前自发形成的非机动车停车空间。

通过调研发现小镇内部的停车场所十分混乱,且因共享单车的普及以及外卖行业的兴起,小镇内非机动车的交通管制存在问题,故而出现非机动车停车点多而杂乱的问题(图2),非机动车停车场所沿路口集聚,或是在沿街商铺前呈线性排列(图3)。它并没有明确的功能分区,对于不同的人来讲它也被赋予着不同的功能。在未赋予明确功能时,非机动车场所作为一个“非正式”空间,是混乱的。因此,本文针对非机动车停车空间提出思考。

图2 非机动车停车点位

图3 非机动车停车场景

2.2.2 非机动车停车问题产生的原因

2.2.2.1 从人为主观角度出发

(1)根据格式塔心理学接近性原则和从众心理,因小镇内环境有非机动车停车的现象,所以人们会将车停在车辆聚集的地方。

(2)人对于环境的直觉是整体的,且具有稳定的机能属性,小镇内非机动车停放杂乱已经成为普遍的心理认知,极其弱小的改变无法给大家带来刺激,所以停车问题只会越来越严重,而不会因为部分的减少而发生良好的改变。

(3)非机动车集中停放的位置往往是人们功能需求的转换点,消费人群通过非机动车到达小镇,为实现购买和饮食需求,他们的交通方式将出现从车行到人行的转换,故而出现非机动车停车场所的聚集。

2.2.2.2 从车辆客观角度出发

(1)非机动车停车混杂,呈现出小镇内部对非机动车停车场所的巨大需求。

(2)小镇内部缺少对非机动车的交通管制。部分车辆损坏,累计在此地而无法输出,但每天大量的非机动车出入此地,从而滞留在小镇,故而内部非机动车只增不减。

2.3 小镇非正式非机动车停车场所的优化设计

根据现有的非机动车停车场所混杂的问题,发现由于场地的特殊性,小镇内极度缺乏公共休憩空间。

综合以上问题与需求,因其来往人员出行方式的特殊性,休憩场所同时需要对交通工具进行处理,以现有的“非正式”的非机动车停车场所为出发点,设计集非机动车停放与休憩功能于一体的特殊空间。对此,本文思考了两种空间“微改造”模式:其一,以休憩功能为主的交流空间;其二,以车辆管理为主的停留空间。

根据分析,选取了两块场所进行了两种模式的设计。

2.3.1 营造停车与休憩结合的场所

基地一位于小镇第一条横街与竖街的交叉口处,空间相对较大,是人流汇聚的场所。从第一、第二条横街进入小镇的人都会经过这个地方,且会在这个地方选择接下来要去的商铺,或是从这里骑车出去,是一个具有聚集、停留、转换、休憩的空间(图4~图6)。

图4 基地一现状分析

图5 基地一高宽比分析

图6 基地一面积示意

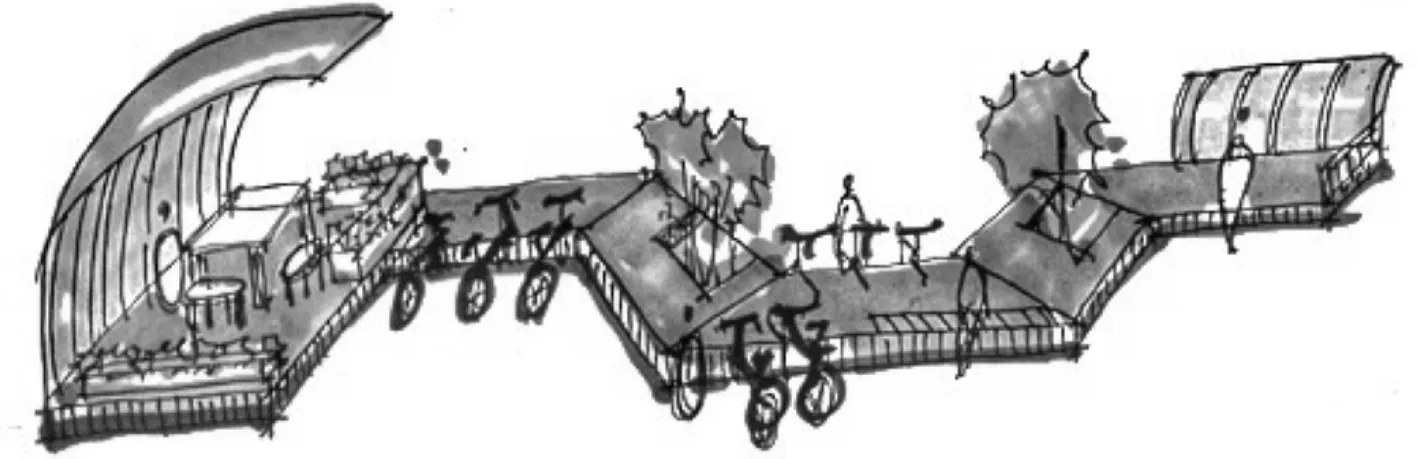

转角处设置一个可以遮阳遮雨的棚子,引起人们的注意,在这个小在棚子里可以给流动商铺提供售卖场地,也可在这放置一些饮品贩卖机、娃娃机、电动车取点机等符合人们需求的设备,买了东西的人随后可以在此休息,停留,交谈,为选择下一个地点做打算。由棚子引出的这一个空间,沿街放置一些桌椅,在桌椅侧面设置一些凹槽用于非机动车的停放(图7)。

图7 设计场景图1

2.3.2 打造车辆管理为主的停留空间

基地二位于小镇第二条横街与入口的交汇处,是一个人流聚集与分流的场所(图8~图10)。狭长的空间结合其停车需求,打造一个以车辆管理为主的停留空间。

图8 基地二现状分析

图9 基地二高宽比分析

图10 基地二面积示意

大量非机动车的停放,较多的外卖人员从此地经过,并在此停车和休息,但此处缺少为他们提供的休憩与交谈的场所,设计为主要为解决他们的需求,为他们提供停车与休息的场地,并考虑到他们便于看管车辆的诉求,在设计中将停车区域与休息场地密切结合(图11)。

图11 设计场景图2

3 “非正式”空间的“微改造”建议

3.1 重视“非正式”空间的社会功能

对“非正式”空间的微改造,更是紧密结合使用者的需求,利用空间微改造手法,以此赋予“非正式”空间多样化的社会功能。通过改造可以用来舒缓道路上的交通压力,增加行人休憩交流的空间,从而提升空间使用质量,达到城市活力的激发建设。

3.2 内部与外部空间有机融合

在“非正式”空间改造过程中,提升空间使用质量是原始目标,维持室内外空间协调统一是设计原则。从装饰、尺度等方面入手,将外部的非正式空间与建筑内部或是周边空间,有机协调,力求达到自然过渡,使之“非正式”空间被大众所接纳,从而提升使用者的舒适度。

4 结束语

通过对小镇中“非正式”空间的调研与分析,想要想提升道路的安全与通达性提升小镇环境建设,必要解决的是道路空间中非机动车乱停乱放的现象如何进行合理的管制。恢复行人的步行空间缓解疏导交通压力,增加行人的休憩交流空间,增强小镇活力。

本文认为“非正式”空间的存在是社会发展过程中不可避免的,他们是使用者对于现阶段的规划设计,所提出的自下而上的空间改变,能最真实的反映使用者的需求。关注“非正式”空间并合理的将其改造,从生活中学习,而去反馈给生活,是设计者们的责任。