中华鲟(Acipenser sinensis)生存危机的主因到底是什么?*

2020-07-17王鲁海黄真理

王鲁海,黄真理

(中国水利水电科学研究院,北京 100038)

中华鲟(AcipensersinensisGray, 1835)是长江旗舰物种,国家一级保护动物,具有重要的保护价值[1]. 1970s,中华鲟曾是长江中重要的经济鱼类,每年平均捕捞517尾[2-3]. 1981年葛洲坝截流,中华鲟无法洄游至长江上游金沙江传统产卵场,虽在葛洲坝下形成了新的产卵场,但繁殖规模缩小,出现了性腺退化现象. 1990s以来,中华鲟种群数量急剧下降,2013年以来产卵行为从连续到偶发[4],2017-2019年连续3年没有发现产卵行为,野生中华鲟种群岌岌可危. 2015年9月,农业部发布《中华鲟拯救行动计划(2015-2030年)》. 2020年1月,张辉等报道白鲟灭绝,引起广泛关注,凸现中华鲟等洄游性鱼类生存状态堪忧[5]. 为保护长江生态,农业农村部宣布,从2020年1月1日0时起实施长江十年禁渔计划[6]. 十年禁渔无疑将会对长江生态恢复起着积极的重要作用,是十分必要的. 但对于濒临灭绝的中华鲟,禁渔作为应对过度捕捞和非法捕捞的针对性措施,能否挽救中华鲟还是一个有待验证的问题. 中华鲟生存危机的主因真是过度捕捞或非法捕捞吗?抑或是污染、航运和全球气候变化?这是挽救中华鲟野生种群十分重要和迫切的科学问题. 回答此问题的根本在于,定量评估中华鲟生存危机的各种影响因素.

当前,野生中华鲟种群正濒临灭绝的现状,已是无可争议的事实,难以发生自然繁殖是重要标志,其原因一直以来众说纷纭. 中华鲟是一种成熟期较长的大型产卵洄游性鱼类,已存在了上亿年[7]. 没有重大环境变迁,不可能在短短四十年间走向灭绝. 正如全球很多鱼类资源正在处于衰退一样,中华鲟的种群衰退可能是人类活动的综合影响. 当种群数量衰退到一定程度、不能维持种群的生存时,野生种群走向灭绝. 从现有的研究成果和媒体报道来看,主流专家们认为,人类活动对中华鲟种群影响包括捕捞、航运、污染、水利工程乃至全球气候变暖等因素. 长江是中国的重要经济带,经济发展带来的人类活动对长江的影响错综复杂,把中华鲟等长江珍稀鱼类的灭绝风险笼统地归结为人类活动的影响,无助于我们采取针对性措施,因为我们不可能把长江的人类活动都禁止,变成“无人区”;把种群衰退或灭绝的主因归咎于“非法捕捞”、“污染”、“航运”、“全球气候变化”、“水利工程”等观点,均是基于个人经验判断和主观意愿,一直缺乏严谨的科学数据、合理的逻辑推断和系统定量评估.

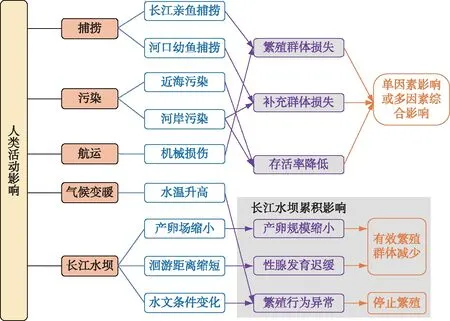

中华鲟的生存危机表现为两个方面:一方面是由葛洲坝截流至今种群大幅衰退的现状,这是已经发生的结果;另一方面是野生种群灭绝事件,这是迫在眉睫的危机. 本文根据专家和社会上提出五大影响因素(捕捞、污染、航运、全球气候变化、长江水坝)进行分析整理,如图1所示.

图1 人类活动对中华鲟种群影响示意

1)捕捞:中华鲟亲鱼每年6-8月进入长江,洄游到葛洲坝下(1981年前为金沙江)产卵,停留时间长达15个月. 在洄游过程中,长江沿途的捕捞活动可能会造成亲鱼的损失. 本文所说的捕捞包括非法捕捞和误捕. 中华鲟的非法捕捞是指电、毒、炸等非法手段的捕捞作业和1983年以后未经相关主管部门批准的捕捞活动. 很多权威机构和学者认为,非法捕捞是中华鲟资源量下降的重要因素甚至是主因. 如:鱼类专家曹文宣(2008)[8]就指出:“对珍稀鱼类、特有鱼类而言,当前来自水利设施的影响,还不是主要的、直接的. 对它们最致命的,是渔业捕捞的失控. ”2019年曹院士在《中华鲟保护生物学》[1]的序中,进一步明确:“中华鲟人工繁殖放流已开展了30余年,但返回长江繁殖的亲鲟却越来越少,其主要原因是电捕引起了大量中华鲟不正常死亡. 电捕必须彻底、永远取缔,否则,中华鲟将步白鱀豚、白鲟的后尘. ”以此观点推论,保护中华鲟的当务之急是要禁止电捕鱼[9]. 这些观点具有典型性和代表性,有大量的拥趸[10-13],长期受到广泛认可. 问题是,从1983年开始,中华鲟被国家明令禁捕;1989年列为国家一级保护动物;2002年长江季节性休渔(4月1日-6月31日);2009年开始,国家禁止科研捕捞亲鱼. 这些措施,难道没有成效?从中华鲟的洄游特点来看,繁殖亲鱼洄游一般位于河道中泓线底层,受非法捕捞干扰最少,近年来也鲜有误捕中华鲟亲鱼的报道. 而亲鱼在长江不摄食,因此长江其他水生生物的损失不会对中华鲟繁殖群体产生间接影响. 非法捕捞中华鲟是严重犯罪行为,中华鲟亲鱼的非法捕捞数量,一直缺乏相关数据. 我们并不否认长江中下游和近海区域由于管理难度较大存在一定程度的非法捕捞或误捕现象,从而可能会导致中华鲟损失. 但是,非法捕捞多大的数量才会导致中华鲟走向灭绝?这是事关长江沿江渔政管理是否长期出现严重失职的重大问题.

中华鲟幼鱼每年5月中旬至9月出现于长江口,停留时间超过3个月,尽管河口幼鱼的主要栖息地已经建立保护区,除了保护区的科研监测外,河口地区的其他鱼类捕捞作业可能会造成幼鱼的损失. 1988-1992年间,仅在中华鲟幼鱼集中分布的长江口崇明岛东部滩头及其部分延伸浅滩,每年幼鲟的总误捕量为 6350~7060尾[14]. 危起伟认为幼鱼在河口停留期间的死亡率为50%[15]. 危起伟等[1]将幼鱼的捕捞列为中华鲟种群下降的重要原因之一. 此外,近海的误捕损失,相关信息报道较少.

2)污染:长江水质在中国的七大河流中一直是最好的,总体水质一直处于Ⅱ~Ⅲ类之间,在城市江段存在岸边污染带[16]. 中华鲟繁殖群体主要是沿着长江中泓深水区域的底层进行洄游活动,因此,岸边污染的影响对象主要是新生幼鱼. 岸边污染会对幼鱼造成多大的危害,一直缺乏现场观测的数据. 实验室条件下的毒理试验研究表明,有毒物质会带来幼鱼的多种病变、畸形乃至死亡[17-20]. 部分专家将此影响作为中华鲟濒临灭绝的主因[21]或主因之一[22]. 我们认为,不能把实验室毒理试验结果简单推广到水质相对较好的长江,但目前尚无此方面研究结果或现场观测资料. 本文中假设这种情况存在并进行情景分析,认为这种影响一方面会导致进入海洋的幼鱼数量减少,另一方面会造成幼鱼健康损害,成长过程中存活率降低. 海洋中的污染主要作用于亚成体和成鱼. 中华鲟绝大部分时间生活在近海大陆架,近岸海域水污染问题可能会对海洋中的中华鲟栖息、索饵、生长、发育等多个环节造成干扰. 从种群视角来看,近海区域污染可能会带来中华鲟成长过程中存活率下降.

3)航运:长江是中国乃至全球内河航运最为发达的河流之一. 船舶的影响,一方面表现为污染排放(生活污水、垃圾、油类等);另一方面,有学者认为船舶航行过程中螺旋桨直接造成中华鲟亲鱼的物理伤害甚至造成死亡[23]. 近年来,随着三峡工程的建成,“黄金水道”使长江的航运量提升巨大,航运被列为导致中华鲟种群下降的重要因素[24-25]. 但航运对中华鲟的物理伤害还停留在个体事件新闻报道层面,尚无统计数据.

4)全球气候变化:2013年以后,中华鲟产卵繁殖出现困难. 有些研究人员把中华鲟种群濒临灭绝归咎于全球气候变暖. 高勇等认为,野生中华鲟无自然产卵的主要原因,是全球气候变暖[26-27]. 长江的水温变化受大库容水库的影响,导致水温节律发生变化,这是环境水力学领域的共识和常识. 另一方面,全球气候变化确实对河流水温带来影响,进而影响鱼类的发育、繁殖和生存,一直是国际研究的热点. 全球气候变化这种长时间尺度和水坝影响的短时间尺度的影响对比,我们将在“结果与讨论”中给出证据和分析.

5)长江水坝:梯级水坝对中华鲟种群的影响,主要包括三个方面. 首先,大坝的阻隔导致长江上游800 km范围内原有中华鲟的19个产卵场全部损失,仅在葛洲坝下形成了30 km范围内1~2个产卵场;其次,大坝缩短了中华鲟的洄游距离,使其在洄游过程中受到的流水刺激减少,部分性腺发育退化;第三,水库的滞温效应改变了长江水温节律,产卵期水温增加会抑制正常产卵. 目前,大量研究和报道认为,水利工程是中华鲟走向灭绝的主因[28-32].

1 材料与方法

1.1 方法

关于非法捕捞、污染、航运对中华鲟的影响,过去一直缺乏相关的实证数据或定量分析报告,导致无法准确评估实际影响和分析各因素的贡献. 因此,我们把捕捞、污染、航运与中华鲟种群衰退的影响因子进行对比,把它们归并为3种可能的因子——繁殖群体损失、补充群体损失和存活率降低,如图1所示,在此基础上进行单因子和多因子情景分析,并评估这些情景发生的可能性. 我们把长江水坝的累积影响单独作为一项,因为这是一个在1982年葛洲坝救鱼论证中达成共识之后本来没有争议、但是现在存在争议的问题.

1)繁殖群体损失:指由于捕捞、航运造成中华鲟亲鱼在繁殖活动开始前死亡. 我们定义繁殖群体损失率k,为每年损失的繁殖前亲鱼个体数量与当年长江中中华鲟亲鱼总数的比值.

2020年1月全面禁捕以前,长江的捕捞包括专业渔民的持证捕捞和非法捕捞. 实事求是讲,专业渔民的持证捕捞,对中华鲟等国家保护动物没有太大的危害,误捕后都会及时通知渔政部门,就地放流或交给科研单位[33]. 按照我们的理解,专家们指责的是指非法捕捞(电、毒、炸等和非法网具作业),长江上非法捕捞客观存在,各个江段的非法捕捞强度,与渔政管理工作的好坏密切相关. 由于缺乏非法捕捞中华鲟的统计数据,我们利用媒体报道的四川宜宾江段的长江鲟(AcipenserdabryanusDumeril)数据来估算非法捕捞对中华鲟的影响.

2000年以后,长江鲟(达氏鲟)的主要分布区域-宜宾江段已无自然繁殖行为,野生种群基本绝迹[34]. 2018年5月,农业农村部发布《长江鲟拯救行动计划(2018-2035)》. 此后,国家和地方组织多次长江鲟放流活动. 2018年7月31日,宜宾江安的当地民间组织成立了长江鲟巡护队,协助渔政和公安的工作,保护放流的长江鲟[35]. 每天两人一组沿江巡护江安38 km江段. 考虑到非法捕捞、电鱼的人经常在夜间出没,六个人三班倒开车或者坐船沿江巡护. 2018年8月1日-2019年10月,江安江段的非法捕捞情况和长江鲟放流数据见表1. 考虑到宜宾江段的野生长江鲟基本绝迹,我们假设宜宾江段的长江鲟资源量为放流总量(188325尾),由于缺乏非法捕捞的426尾长江鲟的时间信息,因此,分两种极端情况进行估算:①假设放流全部发生在2018年8月1日以前,捕捞时间按照15个月计算,可以估算非法捕捞导致的长江鲟的死亡率为:4.7622×10-5/(km·a)(=426/188325×12/15/38). 如果以此推算到葛洲坝下1675 km的长江中下游,我们可以得到非法捕捞导致的中华鲟的死亡率为8×10-2/a. ②假设426尾长江鲟捕捞时间发生在2019年5月21日的放流以后,捕捞时间按照5个月计算(2019年6月-2019年10月),估算长江鲟死亡率为1.4×10-4/(km·a),推算到中华鲟的死亡率为0.24/a. 因此,我们可以得到非法捕捞导致中华鲟的死亡率为:8%~24%/a,平均值为16%/a. 考虑到长江鲟集中分布区相对狭小和固定,而中华鲟在长江中下游沿着中泓底层洄游,不像放流的长江鲟一样容易捕捞. 因此,把长江鲟的非法捕捞数据推广到中华鲟,死亡率估算肯定是偏高的.

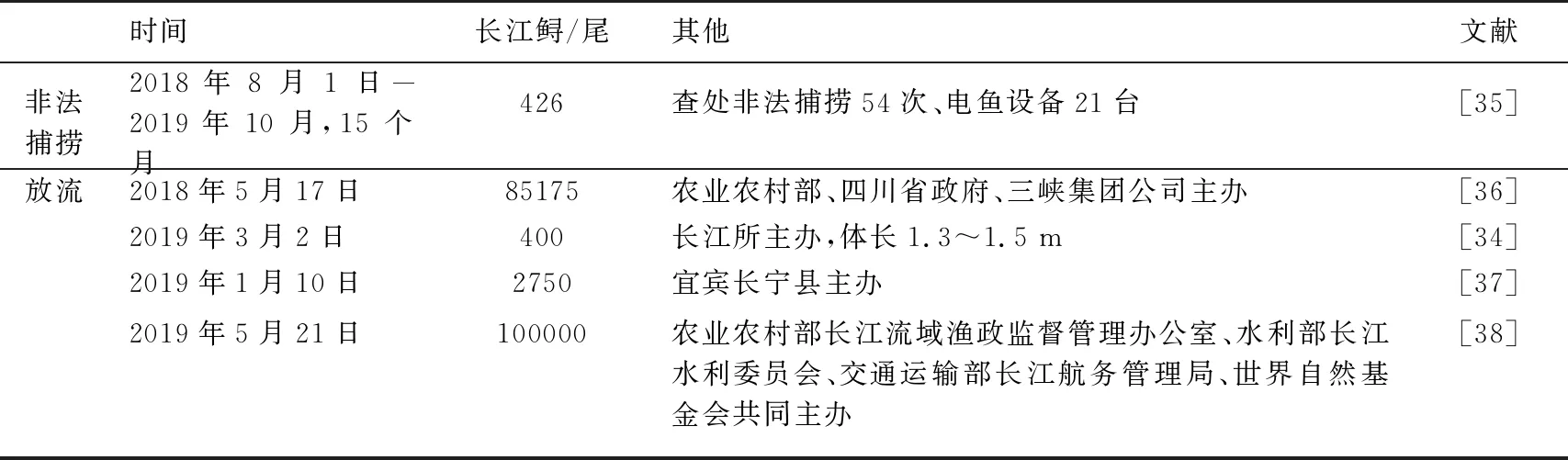

表1 四川宜宾江段长江鲟非法捕捞和放流数据

2)补充群体损失:指由于河口捕捞、污染造成新生的中华鲟幼鱼在进入海洋前非正常死亡. 自然情况下,中华鲟产卵后,卵在沉降过程中完成受精,之后粘附在产卵场下的卵石上,约5昼夜发育出膜,经过随流期(drift stage)、藏匿期(cover stage)和自主洄游(self-migration stage)3个阶段,沿着长江两岸向下游迁移. 在藏匿期以前,正常死亡主要受敌害鱼类捕食的影响,在自主洄游期,主要受食物和水流环境等因素影响. 中华鲟从产卵场(卵)到河口(平均7.6月龄幼鱼)的过程中,在长江的累积存活率约为万分之一[39]. 为了分析捕捞、污染等非正常死亡的影响,我们以1龄幼鱼进入海洋为考核节点,定义补充群体损失率s,为非正常死亡数量与理论上应进入海洋中华鲟幼鱼数量的比值.

3)存活率降低:指由于河岸和近海区域污染等人为因素,造成中华鲟个体在成长过程中每年存活率下降的长期影响,定义每年增加的非自然死亡率为d.

4)长江水坝累积影响:指由于长江梯级水坝兴建,带来的产卵场损失,缩短洄游距离和改变产卵繁殖条件等多种因素累积影响.

1.2 模型

人类多种多样的活动对中华鲟的损害孰轻孰重,需要基于科学理论给出定量的结论. 种群资源量变动模型提供了一种新的研究思路,可以剥离多因素的耦合,设定各种要素情景对单因素或多因素带来的长期种群变化进行推演,评估单一因素的影响和贡献. 基于年龄结构,我们提出的考虑容量和性腺制约的中华鲟种群模型[2,40],并利用该模型对野生中华鲟种群动态进行了预测. 本文利用该模型对上述影响因素开展情景分析,进而获取中华鲟种群濒临灭绝原因的定量化评估结果.

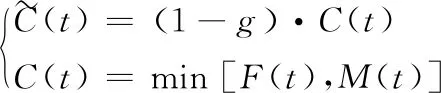

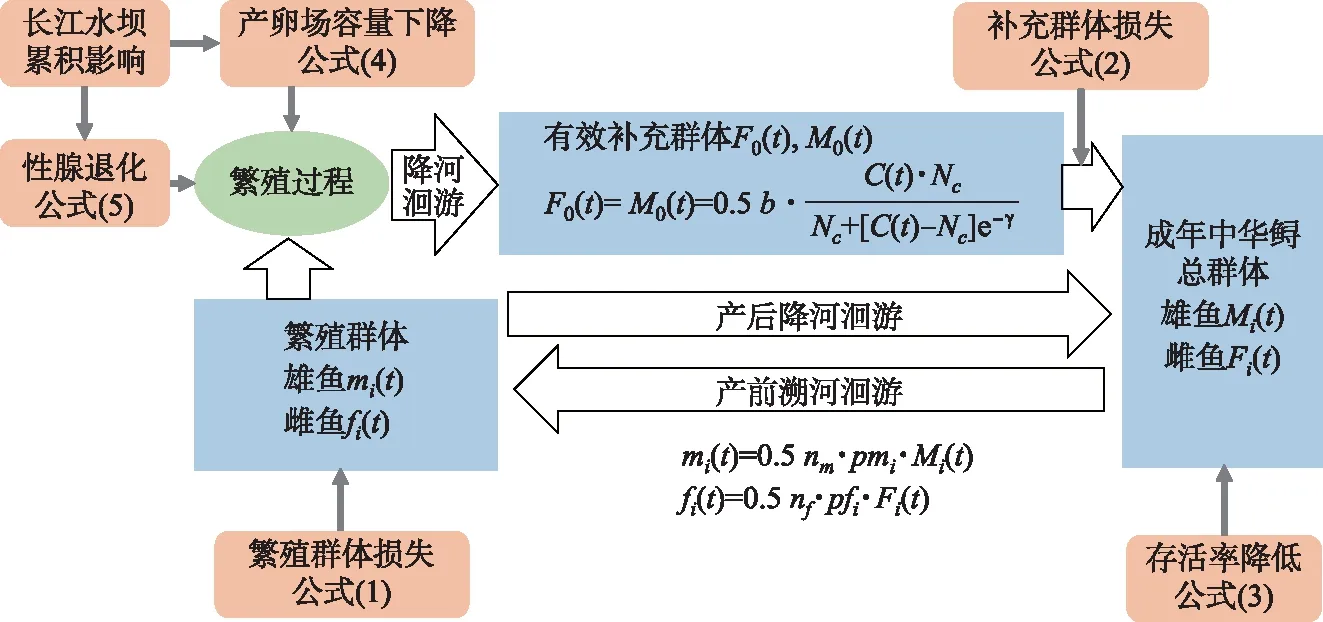

本文采用基于年龄结构的中华鲟种群模型进行计算,其模型计算流程如图2所示. 图中Fi(t)和Mi(t)分别表示t时刻中华鲟种群中i龄雌、雄个体数量;fi(t)和mi(t)分别表示t时刻进入长江的中华鲟亲鱼中i龄雌、雄个体数量;pfi、pmi分别代表雌、雄鱼在i年龄的占比(年龄结构),符合对数正态分布;nf和nm分别为雌、雄亲鱼一生平均进入长江参与繁殖的次数(重复产卵的次数). 通过种群稳定条件下长江中繁殖亲鱼的年龄结构和繁殖次数构建起繁殖群体和总群体的关系. 仿照Logistic方程的特解构造函数,来描述产卵场环境限制下有效补充量与繁殖群体数量的关系,b为繁殖系数,C(t)为当年参与繁殖的亲鱼中雌雄个体数量的配对数,Nc为产卵场环境容量. 种群模型计算结果得到野外调查数据的验证[2,40]. 利用该模型,可以估算中华鲟总资源量(长江和海洋中数量)及其年际变化,通过调整模型参数也可以深入分析长江和海洋中的中华鲟资源变迁的原因. 本文设置不同人类活动影响的单一或组合变量的情景,计算葛洲坝截流(1981年)之后120年中华鲟种群规模变化过程.

模型初始条件采用葛洲坝截流前中华鲟种群规模稳定时的种群数量[41]和年龄结构[42]. 繁殖群体中雌鱼为13~34龄,雄鱼为7~27龄,长江中繁殖群体数量为1727尾,性比为1.1∶1(雌∶雄),繁殖系数为b=7.45,产卵场环境容量Nc=253[40].

前文所述四种影响因子均可以在种群模型中添加,进而开展单因子分析. 添加方式如图2所示.

1)繁殖群体损失. 在产卵繁殖前以固定比例减少所有年龄段的繁殖群体数量(长江中),并同步减少种群总体的数量. 加入损失后繁殖群体数量符合下式:

(1)

2)补充群体损失. 模型中新生幼鱼洄游至河口后以固定非正常死亡率减少. 加入损失后t+1时刻1龄中华鲟数量满足:

F1(t+1)=M1(t+1)=F0(t)·(1-s)

(2)

式中,s为补充群体损失率(幼鱼非正常死亡率);F0(t)为t时刻河口幼鱼数量,也就是洄游到达河口的幼鱼数量(雌雄相同);F1(t+1)和M1(t+1)分别为t+1时刻1龄新生幼鱼的雌鱼和雄鱼数量.

3)存活率降低. 在种群模型计算中,每个时间步计算结束后均要进行年龄结构变化的计算,原模型中假定成年中华鲟非自然死亡率为0,添加死亡率后,年龄结构变化方程变成:

(3)

式中,d为每年增加的非自然死亡率;Fi(t)和Mi(t)分别为t时刻i龄雌鱼和雄鱼的数量;Fi+1(t+1)和Mi+1(t+1)分别为t+1时刻i+1龄雌鱼和雄鱼的数量.

(4)

依据此前的研究结果,α=6.5%[40]. 对于性腺退化,可用下式计算性腺退化的繁殖群体亲鱼对(number of fish couple):

(5)

图2 种群模型和影响因素示意

1.3 计算工况

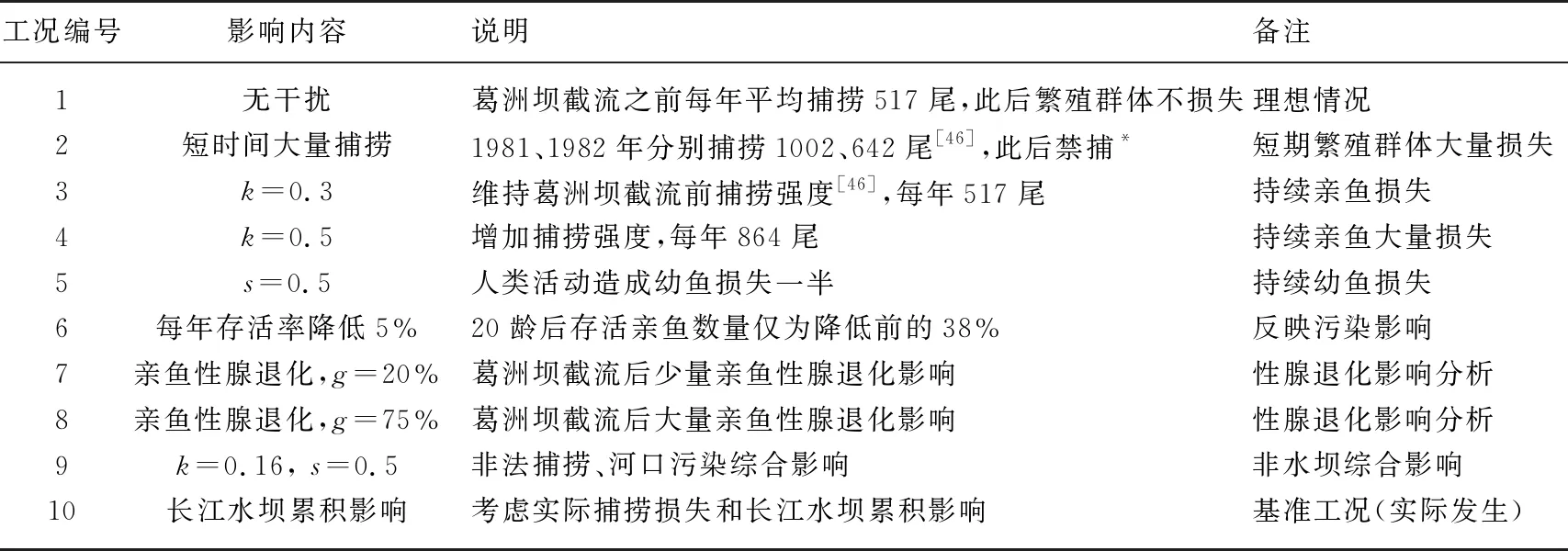

依据前述分析,分别对4种影响因子进行单一要素或组合要素设定各种情景,计算中华鲟种群变动情况. 工况设定条件如表2所示. 其中工况1为理想情况,推演了葛洲坝截流后无人类干扰情况下中华鲟种群的变动;工况2~4反映了捕捞或航运导致亲鱼损失带来的影响;工况5反映了污染等因素造成一半幼鱼损失的影响过程;工况6推演了海洋中中华鲟成长过程受干扰条件下的演变情况. 在葛洲坝截流后,围绕葛洲坝下中华鲟亲鱼是否能够正常性腺成熟,不同专业研究机构的现场调查得出不同的结论. 柯福恩等(1985)[43]研究认为亲鱼出现了大量性腺退化,而周春生等(1985)[44]、曹文宣等(1989)[45]否认葛洲坝阻隔导致性腺退化,认为中华鲟能够正常发育成熟,少量或个别性腺退化现象是由于病态或个体受伤. 本文设置了工况7和8分别模拟亲鱼性腺少量(20%)和大量(75%)退化的影响,与理想情况(无退化)对比可探求性腺退化的影响程度. 工况9利用非法捕捞和幼鱼损失的估算数据计算了繁殖群体和补充群体损失综合作用下的种群演化过程. 工况10作为基准工况,推演了水利工程影响和实际捕捞综合作用下的种群演变过程.

2 结果与讨论

2.1 计算结果

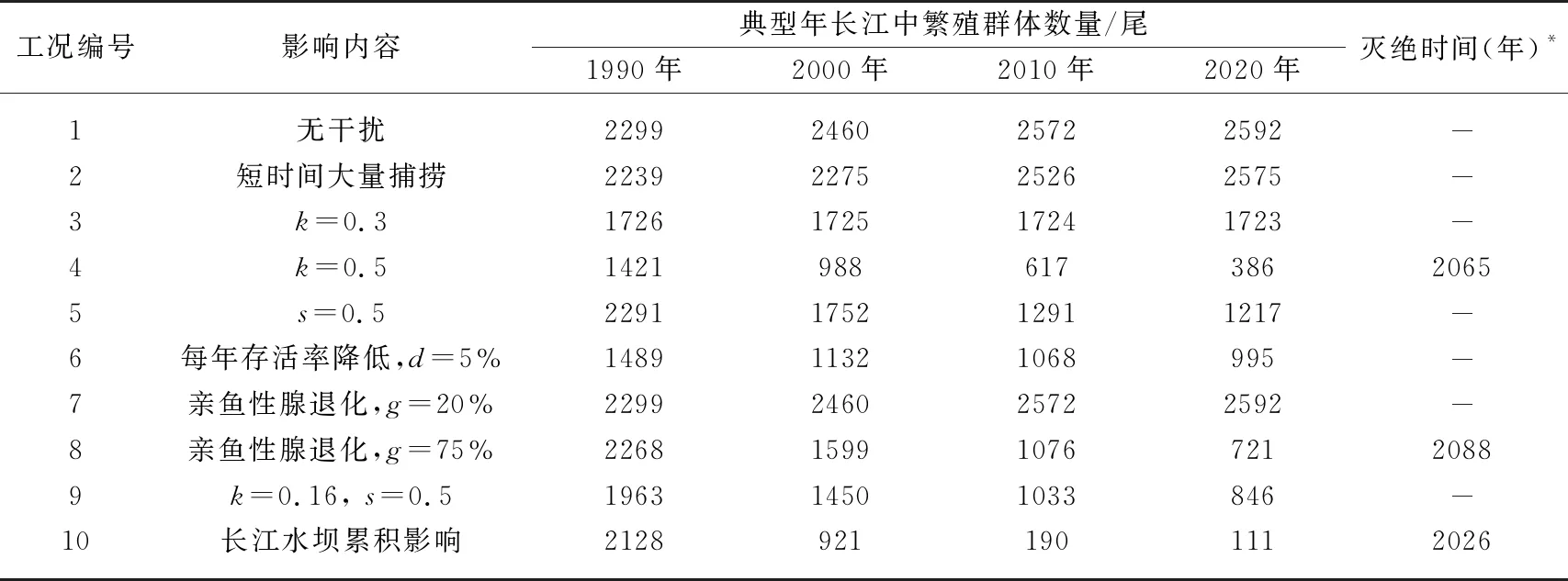

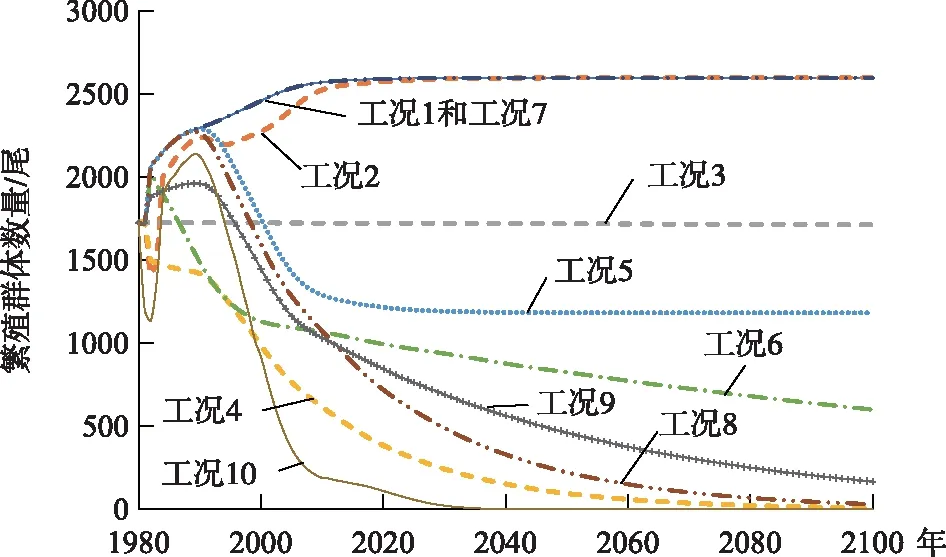

通过基于年龄结构的种群模型,我们计算获得了前述各工况条件下的中华鲟种群演变过程,计算结果如表3所示,典型工况长江中繁殖群体规模变动过程如图3所示.

表2 计算工况条件

表3 种群模型计算结果

图3 不同情景下长江中华鲟繁殖群体数量变化过程

1)工况1(理想情况)

假设葛洲坝截流之前每年平均捕捞517尾,葛洲坝截流后,不考虑捕捞、污染、航运等人类活动对中华鲟的影响,中华鲟种群数量会逐年上升,长江中繁殖群体数量将稳定在2600尾左右. 这是理想情况(实际上不可能发生).

2)工况2(短期大量捕捞)

假设维持1981和1982年的捕捞规模,之后无人类活动干扰带来损失. 两年过度捕捞后中华鲟繁殖群体快速恢复,2000年时繁殖群体数量下降约200尾,到2010年已与理想情况无显著差异. 应该指出,1981年1月4日,葛洲坝截流后,葛洲坝下大量中华鲟集聚,使得1981年和1982年中华鲟过度捕捞,引起广泛关注和批评,导致1983年对中华鲟禁捕政策的出台. 工况2的计算说明:短期的过度捕捞,不会对中华鲟种群产生长期的影响,禁捕后中华鲟种群数量会恢复并趋于理想的稳定状态.

3)工况3(长期商业捕捞水平)

假设葛洲坝截流后依然长期维持1970s中华鲟商业捕捞的数量,工况3计算表明,长期商业捕捞只会影响最终稳定状态下的长江中繁殖群体规模(约1700尾),更不会对种群生存产生致命的影响. 如此,合理的逻辑推演是:葛洲坝截流后,如果非法捕捞(电、毒、炸)的亲鱼数量,每年低于517尾,对中华鲟的种群生存没有影响.

4)工况4(过度捕捞水平)

假设葛洲坝截流后,每年捕捞864尾亲鱼. 这个捕捞强度接近1981年和1982年的平均水平(822尾). 以此计算,2020年长江中华鲟的数量为386尾. 计算表明:如果维持1981年和1982年的捕捞水平,会造成繁殖群体规模显著下降甚至灭绝. 我们认为,这种情况与事实相差太远.

5)工况5(幼鱼损失50%)

假设幼鱼损失减半,这种损失可能来自岸边污染和河口捕捞的综合影响. 1990年后长江中繁殖群体数量下降,2010年后数量基本稳定在1200尾,不会造成种群灭绝.

6)工况6(每年存活率降低5%)

假设1981年后海洋中的中华鲟每年存活率降低5%,长江的中华鲟繁殖群体会在改变存活率第二年立即出现一个明显的种群衰退过程. 经过约20年的快速衰退后,在2000年后维持1000尾左右的繁殖群体缓慢下降. 这与长江中的种群变动趋势不符. 由于年存活率下降5%,经过多年叠加,20龄中华鲟的累积存活率将降至此前的四成,这对于繁殖年龄为13~34龄的雌鱼非常不利,模型计算结果显示繁殖群体中的雄性占比增加,同时亲鱼出现低龄化的现象. 这与实际观测获得的雌鱼占比显著提高和繁殖群体老龄化的结果南辕北辙. 由此可以判断,1981年以来中华鲟年存活率没有明显变化.

7)工况7和工况8(亲鱼性腺退化)

假定只考虑20%(工况7)和75%(工况8)亲鱼性腺退化,可能原因包括葛洲坝阻隔和亲鱼病态或受伤导致[44-45]的性腺退化. 如果否定葛洲坝阻隔会导致中华鲟性腺退化,仅仅考虑所谓“病态或受伤”导致性腺退化,亲鱼20%性腺退化的比例是偏高的. 即使在此种情况下,工况7的计算表明,20%比例的性腺退化不会导致中华鲟的灭绝,计算结果与理想工况(工况1)基本一致. 本文种群模型基于葛洲坝截流前1970s的中华鲟种群处于相对稳定状态,工况7和8去除捕捞因素后,20%性腺退化对种群的影响远小于1970s捕捞的影响. 换句话说,“病态或受伤”导致的性腺退化,对中华鲟种群衰退没有影响. 工况8的计算表明,在75%性腺退化的条件下,影响显著,中华鲟的灭绝时间在2088年,2000、2010、2020年长江种群数量分别为1599、1076、721尾,与现场监测的估算数据不符合(陶江平等[47]通过水声学方法估计2005-2007年葛洲坝下产卵场亲鱼数量分别为235、217和203尾,远小于工况8). 因此,不考虑长江水坝的累积影响,仅仅考虑亲鱼性腺退化计算的种群数量,得不到符合实际的结果.

8)工况9(亲鱼和幼鱼损失的综合影响)

考虑捕捞、污染、航运的综合影响,体现为亲鱼和幼鱼损失. 假设长江上长期维持16%的非法捕捞水平(如前所述,类比宜宾江段长江鲟的情况),污染和河口非法捕捞导致幼鱼损失50%. 此种情况下,中华鲟也不会灭绝,种群规模2010年会维持846尾规模. 如图4所示,此工况带来的性比变化,与多年观测结果完全不符. 因此,可以认为,此类工况不会发生.

9)工况10(长江水坝累积影响)

工况10属于基准工况(更接近实际),是黄真理和王鲁海(2018)[2]计算和预测中华鲟种群变动情形,得到了各种现场监测数据的验证,我们考虑了:(1)产卵场环境容量,也就是容纳中华鲟繁殖群体数量的空间条件;(2)葛洲坝阻隔使得洄游距离缩短1175 km,导致性腺退化,性腺退化率由中华鲟有效繁殖模型估算;(3)捕捞数据采用已有的统计数据,考虑了少量误捕损失.

图3中工况10表明,由于中华鲟是长寿命的洄游性鱼类,1981年之后,葛洲坝的影响不会在短期内显现,而是1990年之后逐步出现. 长江水坝累积影响条件下的种群下降速度最快,环境容量损失和亲鱼性腺退化来自葛洲坝影响,其他梯级水坝如三峡、溪洛渡的累积影响,导致秋季水温持续走高,减少有效繁殖群体数量,抑制了产卵繁殖行为. 计算表明:如果不采取针对性措施减免梯极水坝的不利影响,中华鲟野生种群将在2026年灭绝.

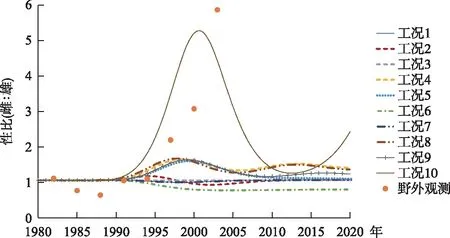

中华鲟的雌雄亲鱼繁殖年龄差异显著,雄鱼比雌鱼先成熟. 若种群规模快速下降,必然会带来长江中繁殖群体的性别比例失衡,雄鱼先出现衰退,雌鱼比例增加. 因此,长江中繁殖群体的性比,可以反映大约十年以前的中华鲟补充群体下降程度. 通过计算,我们提取了不同工况下中华鲟种群的性比数据,并与野外观测结果[48]进行对比,如图4所示.

野外观测显示,1990年之后,长江中的繁殖群体出现了明显的性比失调现象,在2000年左右达到峰值,2000年之后由于亲鱼数量大幅下降,难以采集足够数量的亲本获得可靠的性比信息. 研究表明,性比在2000-2010年间有所下降,而在2010年之后再次大幅攀升[1]. 图4表明:考虑捕捞、污染、航运等单因子和综合因子情景(工况4/5/6/8/9),最大性比均不超过2,且最大性比出现时间较早. 其中,工况6每年存活率下降5%会造成中华鲟个体的预期寿命大幅下降,更加不利于雌鱼,造成雌鱼的累积存活率低下,表现为1990年之后繁殖群体雄鱼多于雌鱼,与观测数据相悖. 因此,长江水坝累积影响(工况10)计算的种群变动过程最接近现有的性比观测结果.

图4 长江中华鲟繁殖群体性比变化过程

2.2 繁殖群体损失与灭绝时间和性比关系

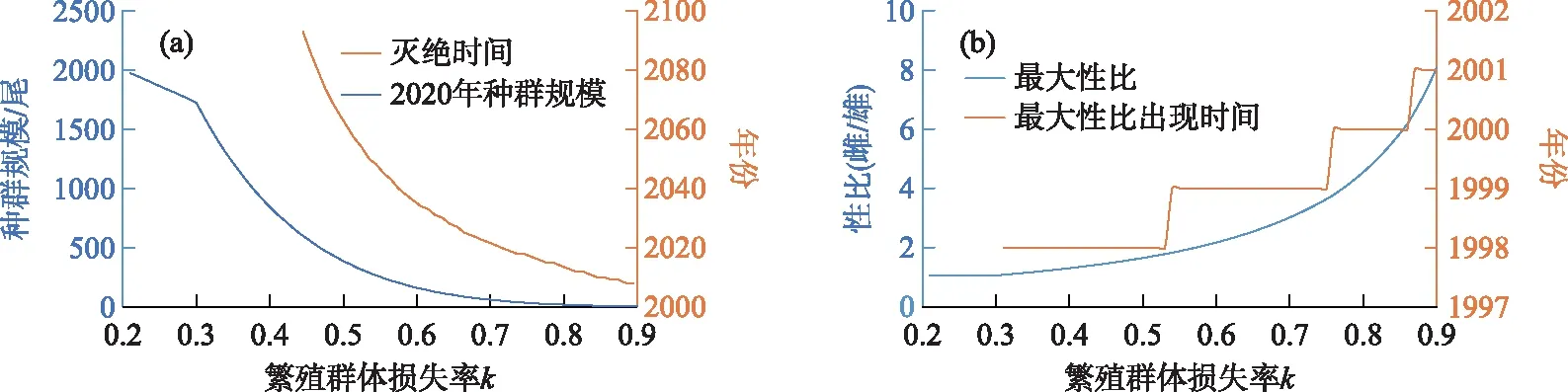

如果非法捕捞和航运等造成大量持续的繁殖群体损失(工况5),将会带来繁殖规模的大幅下降,在没有其他因素的作用下,野生中华鲟群体也会走向灭绝. 假定野生中华鲟的生存危机完全是由繁殖群体损失造成,利用种群模型开展参数分析,可以找到与观测数据相匹配的繁殖群体损失率k.

我们计算了一系列不同k值条件下的种群演化过程,计算中排除了其他因素干扰的影响,获得了种群规模和最大性比受k影响的曲线,如图5所示.

图5a计算结果显示,繁殖群体损失率44%,野生中华鲟种群将会在2100年灭绝,且预计灭绝时间会随着损失率的升高而提前. 繁殖群体损失率达到65%,野生中华鲟将会在2028年灭绝. 也就是说,如果排除其他影响干扰后,需要多种人类活动干扰(捕捞、航运等)持续造成长江中每年繁殖群体死亡达到65%,捕捞、航运等的影响才能与长江水坝的影响相当. 显然,这是无法想象和不可能发生的情况,也没有任何数据的支撑.

大量繁殖群体损失,也会造成2000年左右出现严重的性比失衡. 野外调查显示2003年左右中华鲟野生种群性比达到5.86[48]. 图5b计算结果显示,要达到这个性别比例,繁殖群体的损失率需达到80%以上,即80%的中华鲟亲鱼在长江中非正常死亡,且这种死亡需要每年都发生,持续20年以上. 野外观测结果显示,长江繁殖群体数量下降始于1990年. 80%的亲鱼损失,意味着1990年前后捕捞和航运伤害带来的亲鱼死亡数量应达到每年约1500尾,即平均每日可获得约4尾左右的中华鲟死亡信息. 我们认为,没有任何资料支持这么高强度的亲鱼损失.

图5 繁殖群体损失率影响效果: 2020年种群规模变动情况(a);最大性比变动情况(b)

2.3 补充群体损失与灭绝时间和性比关系

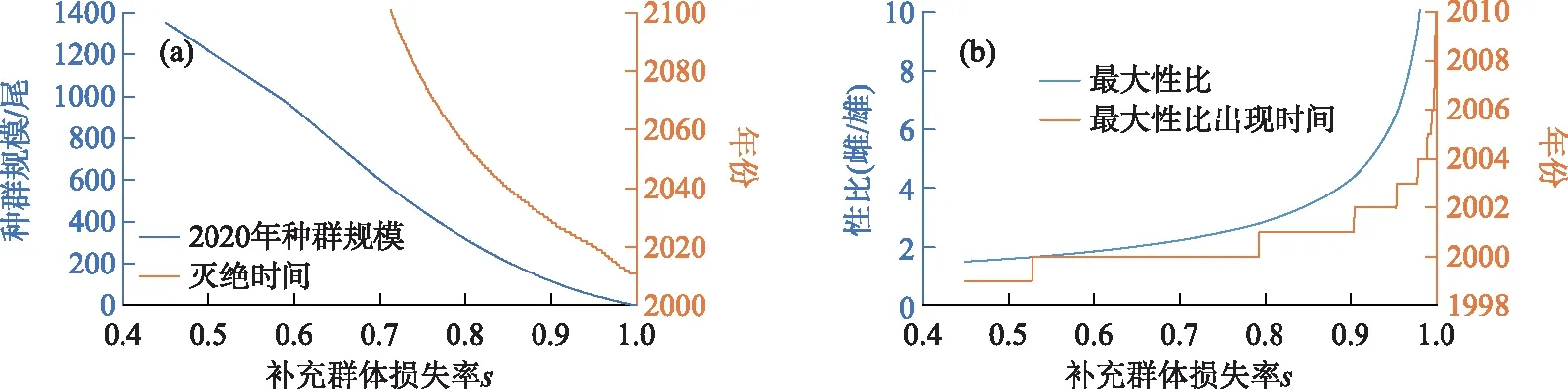

如果捕捞和污染等人类活动造成大量持续的补充群体损失,也会造成海洋中的中华鲟种群规模大幅下降,超过临界值后也会导致种群灭绝. 通过模型参数分析,我们计算了不同补充群体损失率(s)条件下中华鲟种群规模和性比变动过程,计算结果如图6所示.

图6a计算结果显示,补充群体损失率超过71%后,野生中华鲟种群将会在2100年前灭绝,且预计灭绝时间会随着损失率的升高而提前. 如果排除其他影响干扰后,需要多种人类活动干扰(河口捕捞、污染等)持续造成河口幼鱼非正常死亡超过七成,才会出现中华鲟今天的现状.

补充群体损失率提高,会带来繁殖群体最大性比的提升,且会显著推迟最大性比出现时间(图6b). 以最大性比5.86反推,补充群体损失率需达到94%以上,即中华鲟幼鱼存活率只有天然条件下的6%,大量幼鱼非正常死亡,此种条件下中华鲟种群灭绝时间约为2002年. 显然,如此大量幼鱼的多年的非正常死亡,不可能不被发现. 因此,这种情况不可能发生.

图6 补充群体损失率影响效果: 2020年种群规模变动情况(a);最大性比变动情况(b)

2.4 生存危机主因讨论

本文针对专家和社会上经常提及的中华鲟生存危机5大因素——捕捞、污染、航运、全球气候变化、水利工程,把这5大因素归纳为繁殖群体损失、补充群体损失、存活率降低、长江水坝累积影响4个因子,利用我们提出的中华鲟种群模型,进行了10种情景计算和分析. 据此,可以揭示中华鲟生存危机的主因:

1)非法捕捞不是主因

如前所述,捕捞主要导致繁殖群体和补充群体的损失. 计算和分析表明:即使是维持葛洲坝截流前(1970s)每年517尾的商业捕捞规模,中华鲟的种群依然会维持约1700尾的相对稳定水平. 1981-1982年两年过度捕捞,短期内对种群变动和结构带来不利影响,禁捕后种群能够得到恢复并趋于稳定. 如果葛洲坝截流后长期维持1981年和1982年的捕捞水平,确实会造成繁殖群体规模显著下降甚至灭绝,但是性比计算结果与实际观测相悖. 我们认为,这种情况与事实相差太远. 如果认定这种情况实际发生,说明1983年以后的禁捕措施彻底失效,这是渔政管理部门的长期严重失职. 尽管没有非法捕捞的统计数据, 1983年中华鲟禁捕、1996年在葛洲坝下产卵场建立自然保护区后,我们无法想象,非法捕捞亲鱼的数量会超过1970s商业捕捞的水平(平均每年517尾). 在长江口的幼鱼主要聚集区,2002年也建立自然保护区. 另外,我们也要看到,全社会环保意识的提高对非法捕捞作业也会有所抑制. 因此,认定过度捕捞或非法捕捞是中华鲟种群衰退的主因,逻辑和事实都不成立.

2)污染不是主因

如前所述,污染主要带来幼鱼损失和存活率降低. 情景计算和分析表明:如果捕捞、污染等导致幼鱼损失50%,中华鲟的种群数量会下降,但依然能够维持一定的种群规模. 如果考虑河流岸边污染和海岸污染对中华鲟的存活率带来每年5%下降,中华鲟的种群规模会大幅下降,但依然能够维持995尾(2020年),不会导致种群灭绝. 同时,中华鲟繁殖群体的老龄化和性比严重失调(雌鱼远多于雄鱼)现象,否定了长期存活率下降的假设,这表明海洋中的污染尚未产生显著影响. 岸边污染会对幼鱼的洄游和栖息环境带来不利影响,进而增加幼鱼的死亡率,这是肯定的,所以从保护幼鱼洄游通道的角度也要加强污染治理. 但是,把中华鲟的生存危机的主因归咎于污染,是缺乏依据的.

3)航运不是主因

航运的影响,依据专家们的推断是机械误伤导致中华鲟繁殖群体损失问题,与捕捞的损失类似. 我们无法相信,航运的影响每年会带来超过捕捞的损失,因此,航运的影响不是中华鲟生存危机的主因.

4)全球气候变化不是主因

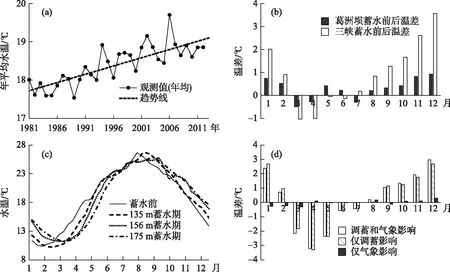

曹俊(2009)[49]研究表明(图7a),宜昌水文站1981-2011平均升温速率约为0.04℃/a. 黄真理和王鲁海(2018)等[2]对长江水坝和全球气候变化的影响进行了对比分析表明:1956-2006年五十年间全球气候变化对秋季水温的影响为0.03℃/a.

郭文献等(2009)[50]研究表明(图7b),三峡水库蓄水后,在3-4月份低于天然水温,低于1℃,在10、11、12月份高于天然水温分别超过1.7、2.6、3.5℃,其影响程度远远高于葛洲坝水库蓄水对水温的影响(0.3℃/0.8℃/1℃). 总体来看,三峡水库在升温和降温季节对下泄水温有较强的调节作用.

邓云等(2016)[51]研究表明,在中华鲟产卵季节,三峡工程135 m蓄水期对宜昌断面水温有一定“滞温效应”,但尚不显著. 156 m蓄水期和175 m蓄水期对宜昌断面水温带来的“滞温效应”显著(图7c). 三峡175 m蓄水期,水温达到20℃的时间在11月上旬-12月上旬,与蓄水前相比延迟了10~40天,2013年12月上旬水温才降至20℃,与金沙江溪洛渡电站蓄水发电同步,说明三峡电站与上游电站联合运行产生的水温“累计滞温效应”使葛洲坝下水温下降进一步延缓. 邓文等进一步分析了导致葛洲坝下水温出现“滞温效应”的原因,相对于气象变化的影响,工程的调蓄作用对坝下水温“滞温效应”的贡献占主导作用(图7d).

我们认为,全球气候变化对长江水温增加有一定贡献,而且这种影响具有长期性和累积性,但是,把中华鲟无自然产卵归咎于全球气候变化,淡化甚至回避长江水坝的影响,显然是不恰当的,也有推卸水坝责任之嫌. 这种观点,会误导中华鲟保护出现“南辕北辙”的策略和方向,导致无法采取针对性措施.

图7 全球气候变化与长江水坝对水温的影响比较:(a)1981-2012年宜昌水文站年平均水温的变化[49];(b)葛洲坝-三峡工程对水温的影响[50] ;(c)三峡工程调度运行4个时期宜昌断面的实测水温过程线[51];(d)气象变化与三峡工程对坝下水温“滞温效应”的贡献[51]

5)过渡捕捞、污染、航运、全球气候变化的综合影响也不是主因

捕捞、污染、航运、全球气候变化都不是主因,会不会是这些因素综合作用的结果?工况9计算和分析表明:在高估的非法捕捞量(k=0.16)和幼鱼非正常死亡(s=0.5)综合影响下,2020年后长江中中华鲟繁殖群体规模仍能保持在数百尾规模,2100年前野生种群没有灭绝风险,最大性比不超过2,种群衰退速度远慢于观测结果. 因此,捕捞、污染、航运三者综合作用不是中华鲟生存危机的主因. 2010年前全球气候变化带来的水温升高影响小于1℃,不会带来主要影响.

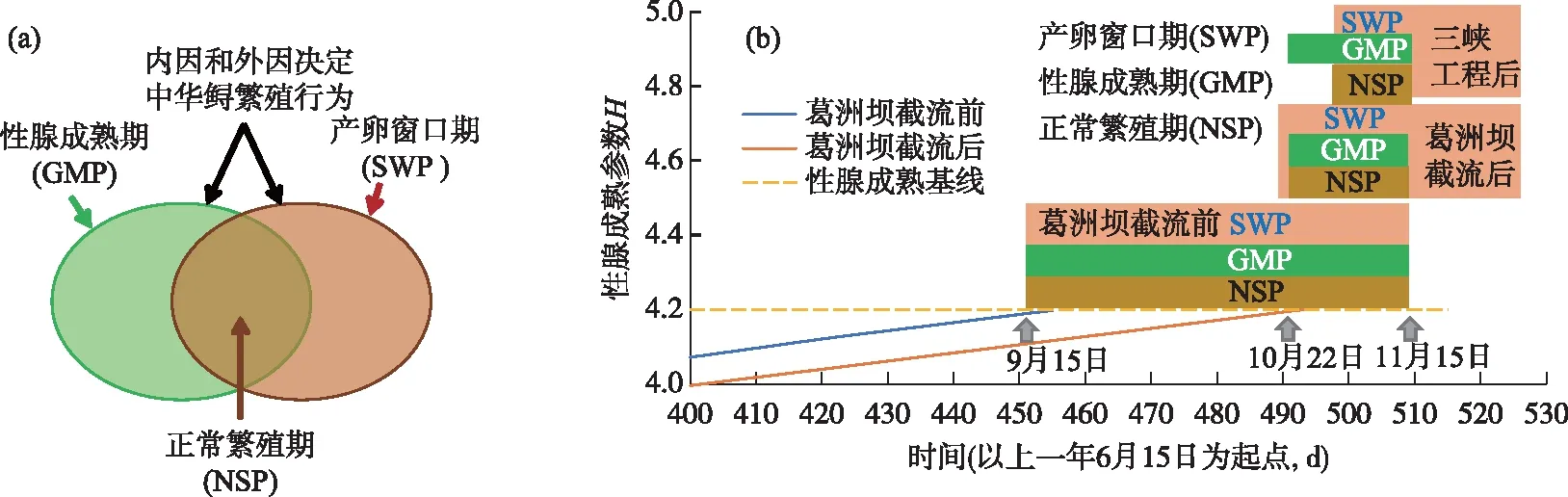

6)长江水坝才是中华鲟种群衰退的主因

为了揭示长江水坝对中华鲟种群衰退的影响机制,我们提出3个概念[2]:性腺成熟期(gonadal mature period, GMP)、产卵窗口期(spawning window period, SWP)和正常繁殖期(normal spawning period, NSP). 性腺成熟期是中华鲟繁殖的内因,指在洄游过程中性腺必须在特定时间内发育成熟. 产卵窗口期是繁殖的外因,指中华鲟产卵成熟后的特定时间内水文(含水温)条件必须满足繁殖需求. 如图8a所示,正常繁殖期是指内因和外因的结合,也就是性腺成熟期与产卵窗口期的重叠部分,当性腺成熟时遭遇适宜的环境条件,中华鲟能够完成繁殖行为,繁殖的规模取决于重叠的多少. 如果性腺发育成熟,在特定的时间窗口内没有适宜的水文条件,中华鲟将出现性腺退化. 中华鲟进入长江的目的是产卵繁殖. 长期进化形成一套适应长江环境的产卵繁殖机制,包括产卵地点的选择、水文环境的要求等. 中华鲟进入长江后,需要依靠在海洋中储存的脂肪完成洄游,依靠性腺脂肪的消耗和长途的水流刺激完成性腺的发育成熟. 长江梯级水坝的累积效应,不仅阻隔了洄游通道,还改变了中华鲟的产卵环境条件. 如图8b所示,1981年1月4日,葛洲坝蓄水后,阻隔中华鲟在坝下繁殖. 葛洲坝的库容较小,对水温条件的改变很小,但是由于减少了中华鲟洄游距离1175 km,使得中华鲟的流水刺激减少,导致性腺成熟期推后和缩短37天,正常繁殖期受性腺发育制约. 另外,由于产卵场的个数和空间大大减少,导致产卵场容量成为影响繁殖的制约因素. 1981年和1982年的捕捞量过大,对这两年的繁殖规模影响较大. 三峡蓄水以后,随着水位的提高,秋季水温增加,导致产卵窗口期进一步推后和缩短,使得正常繁殖期(GMP和SWP的重叠部分)进一步缩短至0~13天,导致有效繁殖群体进一步减少. 当2013年溪洛渡蓄水后,累积的滞温效应强化了秋季水温增幅,秋季20℃的时间进一步推后到11月15日之后,导致性腺成熟期和产卵窗口期之间无法重叠,内因和外因不匹配,中华鲟亲鱼无法完成产卵行为. 这就是随着长江梯级水坝的修建,中华鲟的繁殖行为发生显著改变进而影响种群动态变化的过程. 工况10的计算结果,揭示了长江水坝影响中华鲟的衰退原因:1981-1982年,受过度捕捞带来的有效繁殖制约;1983-2000年,受产卵场环境容量制约;2001年以后,受性腺退化带来的有效繁殖制约. 长江水坝导致的这些制约因素产生累积影响,造成繁殖群体规模显著下降甚至灭绝.

根据黄真理(2019)[39]对中华鲟的全生命周期死亡率的研究,中华鲟从卵到繁殖群体的生命过程,死亡率极高,天然情况下总存活率是6×10-6,也就是说,一条怀卵量100万的雌鱼能够贡献6尾补充群体,我们称为有效繁殖. 2013年以后,尽管有个别年份发现繁殖行为,由于繁殖亲鱼很少,已不能构成有效繁殖. 中华鲟得不到自然繁殖的补充,人工繁殖放流也被证明效果低于自然繁殖,放流效果(有多少能够返回长江成为有效繁殖群体)也有待验证和评估. 此现象持续下去,野生种群的灭绝必将在不远的未来发生. 每年10-12月,多家科研单位仍旧在葛洲坝下中华鲟产卵场开展调查,每年都可以观测到中华鲟亲鱼,但无产卵行为. 停止繁殖行为无疑是关系中华鲟种群生存危机的当务之急. 多项研究表明[2,50-52],长江梯级水库运行带来的累积滞温效应,是亲鱼停止产卵行为的直接原因或限制因子. 因此,长江水坝累积影响是中华鲟生存危机的主因.

图8 长江水坝影响中华鲟种群数量的机制[2]

3 结语

中华鲟作为葛洲坝救鱼的唯一对象,当年得到中央批准和认可,在激烈的葛洲坝救鱼论证中达成了广泛的共识:葛洲坝阻断了中华鲟的洄游路径,对中华鲟的影响最大. 基于此,中华鲟才“有幸”被列为唯一的抢救对象,其他鱼类如四大家鱼、白鲟、长江鲟(达氏鲟)、铜鱼等经过激烈争论被排除在外. 葛洲坝救鱼近四十年来,中华鲟野生种群出现明显持续衰退,与葛洲坝救鱼的预期完全相反,中华鲟面临生存危机. 然而,即使中华鲟在2010年被IUCN列入濒危物种之后,其保护策略和措施并没有得到根本性的改革、改变或者改善,一个重要原因是关于中华鲟生存危机的主因缺乏共识,专家意见莫衷一是,甚至连为什么中华鲟成为葛洲坝救鱼的唯一对象、当年达成的共识都被遗忘或抛弃. 主流专家意见归咎于非水坝的影响,包括非法捕捞、污染、航运、全球气候变化等各种单主因论或多主因论,却没有一份严格的定量分析报告,仅仅依靠专家的个人经验和主观意愿,利益冲突(conflicts of interest)显而易见,导致中华鲟保护长期以来缺乏针对性措施,也让渔业部门、环保部门甚至交通部门成了“背锅侠”. 除了非科学因素外,传统的鱼类生态学无法依靠收集有限的数据来定量评估人类活动的各种因素对中华鲟的影响. 因此,要分析中华鲟生存危机的主因,只能依靠经过验证的数学模型来开展单因子和多因子的情景分析,而这也是主流专家过去所不重视或轻视的.

我们基于中华鲟种群模型,采取情景计算和分析的办法,定量评估了各种影响因素对种群衰退甚至灭绝的影响. 我们的结论表明:非法捕捞、污染、航运、全球气候变化都不是中华鲟生存危机的主因. 长江水坝的累积影响才是主因,这个结论本身不是创新. 我们不过是验证了葛洲坝救鱼论证的“初心”或共识——葛洲坝对中华鲟的影响最大. 这里,我们要强调指出,我们不否定非法捕捞、污染、航运和全球气候变化等人类活动对中华鲟种群的不利影响以及采取的相关措施,更不反对长江水电开发(综合效益十分巨大,这是毋庸讳言的). 相反,无论是2020年1月开始实施的长江禁渔十年计划,还是长江大保护中的污染防治,以及减轻航运和全球气候变化对水生生物的不利影响,为中华鲟保护营造良好环境,我们都十分赞赏和支持.

我们关注的是,作为葛洲坝救鱼的唯一对象,经过近四十年的努力和数以亿计的投入,野生种群走上了灭绝之路. 让我们感到困惑的是,一方面是有关研究指出长江水坝对中华鲟生存产生严重影响;另一方面是主流专家主观上把非水坝因素肆意夸大为主因或主因之一,客观上忽视或轻视长江水坝的影响,转移抢救中华鲟的主攻方向,进而误导管理部门和水坝业主长期没有主动研究和采取针对性措施,使得抢救中华鲟的最佳时间窗口期已经失去,今后可能需要付出更大的代价. 中华鲟洄游长江的目的是产卵繁殖,可是,现在的长江已经不适宜中华鲟繁殖后代. 对中华鲟自然繁殖终止现象视而不顾,只是一味继续人工繁殖放流,难道不是“本末倒置”?强调非水坝因素作为主因,能够恢复中华鲟的自然繁殖行为?我们希望得到肯定的答案. 但是,我们的研究表明,要保护中华鲟野生群体不至灭绝,必须“对症下药”,通过生态调度和其他针对性修复措施降低长江水坝的不利影响. 我们担忧,如果不能正视中华鲟生存危机的主因,让中华鲟灭绝成为现实,这将会对中国水电行业和长江鱼类保护带来严重负面影响.

潜在利益冲突声明:本文作者不存在相关利益冲突,包括但不限于从利益相关方获得可能会影响本文公正性和客观性的经费资助;本文作者之一黄真理,1993-2012年在原国务院三峡工程建设委员会办公室工作,参与组织协调三峡工程相关的生态与环境保护工作.