邾国故城遗址2015、2017年度出土动物遗存研究报告

2020-07-17宋艳波路国权陈章龙郎剑锋

宋艳波 王 青 路国权 陈章龙 郎剑锋

(山东大学历史文化学院)

邾国故城遗址位于山东省邹城市东南约十公里,发源于峄山之阳的金水河西南向斜穿遗址,城址面积约六平方公里。

2015年进行第一次发掘[1],发掘区选在遗址中心区域“皇台”下西南方,实际揭露面积930平方米,发现灰坑、房址、水井、墓葬、窑炉等遗迹,采集大量动物骨骼和植物遗存标本。2017年进行第二次发掘[2],发掘区选在“皇台”上北部,发掘面积475平方米,发现东周至汉代水井、灰坑、窑炉等遗迹。

本次整理的动物遗存即为2015年与2017年两次发掘所获。共14010件,包括:蚌、鲤鱼、乌鳢、黄鱼、龟、鳖、鸡、鹰、猪、绵羊、黄牛、麋鹿、梅花鹿、马、狗、鼬、兔和鼠等。根据发掘情况及出土文化遗物等信息,该遗址可划分为四个时期:春秋时期、战国—秦时期、汉代和隋唐时期。下文笔者将按照四个时期的划分,对动物遗存分别进行介绍。

一、动物遗存概况

(一)春秋时期

本时期动物遗存2344件,可鉴定到科的有1003件。包括软体动物门的蚌科,爬行动物纲的龟科和鳖科,鸟纲的鸡和鹰科,哺乳动物纲的麋鹿、梅花鹿、羊亚科、黄牛、马科、家猪、狗、兔科和鼠科等。

1.蚌科Unionidae 1件。

2.龟科Emydidae 29件背甲残块。

3.鳖科Trionychidae 1件背甲残块。

4.雉 科Phasianidae 家 鸡Gallus gallus domesticus3件,为跗跖骨、股骨和尺骨,代表1个个体。

5.鹰科Accipitridae 1件趾骨。

6.鹿科Cervidae 16件鹿角(角料);7件小型鹿标本,包括距骨、掌骨/跖骨和下颌等。

(1)梅花鹿Cervus nippon26件。包括角、肱骨、尺骨、桡骨、髋骨、股骨、距骨、上下颌骨和掌骨等,代表3个个体。

(2)麋鹿Elaphurus davidianus,4件,包括肱骨、角和肩胛骨等,代表1个个体。

7.牛科Bovidae

(1)黄牛Bos taurus75件。包括角、寰椎、肱骨、尺骨、跟骨、趾骨、胫骨、距骨、髋骨、腕骨、头骨、上下颌骨及牙齿等,代表4个个体。

(2)羊亚科Caprinae 14件。包括:尺骨、肱骨、髌骨、距骨、上下颌骨和跖骨等,代表2个个体。

8.猪科Suidae 家猪Sus domesticus,597件。包括:尺骨、肱骨、肩胛骨、桡骨、髌骨、跗骨、跟骨、股骨、胫骨、距骨、髋骨、掌骨/跖骨、趾骨、上下颌骨及牙齿、骶椎、寰椎、颈椎、肋骨、尾椎、胸椎、枢椎、腰椎和头骨等。代表24个个体。

9.马科Equoidae 32件。包括掌骨/跖骨、肱骨、股骨、肩胛骨、距骨、胫骨、髋骨、趾骨和腕骨等,代表2个个体。

10.犬科Canidaev 狗Canis familiaris,189件,包括尺骨、掌骨/跖骨、肱骨、股骨、肩胛骨、胫骨、髋骨、桡骨、颈椎、寰椎、胸椎、头骨、肋骨、上下颌骨及牙齿,代表7个个体。

11.鼠科Muridae 6件。包括肱骨、股骨、胫骨和下颌,代表2个个体。

12.兔科Leporidae 2件。为胫骨和肱骨,代表1个个体。

(二)战国时期

本时期动物遗存6239件,可鉴定到科的有2440件。包括软体动物门的蚌科,鱼纲的鲤鱼和乌鳢,爬行动物纲的龟科和鳖科,鸟纲的鸭科和鸡,哺乳动物纲的梅花鹿、黄牛、羊亚科、家猪、马科、兔科、鼠科和狗。

1.蚌科Unionidae 5件。

2.鲤科Cyprinidae 鲤鱼Cyprinus carpio,2件。为方骨和主鳃盖骨,代表1个个体。

3.鳢科 Channidae 乌鳢Channa argus,1件角骨,代表1个个体。

4.鳖科Trionychidae 9件。为背甲和腹甲。

5.龟科Emydidae 2件。为背甲和腹甲。

6.雉 科Phasianidae 家 鸡Gallus gallus domesticus13件。包括尺骨、跗跖骨、肱骨、股骨、胫骨和腕掌骨等。代表2个个体。

7.鸭科Anatidae 1件喙骨,代表1个个体。

8.鹿科Cervidae

17件鹿角(角料)残块;小型鹿标本10件,包括股骨、胫骨、距骨、桡骨、下颌和趾骨等,代表3个个体。

梅花鹿Cervus nippon51件。包括骶椎、跟骨、肱骨、股骨、肩胛骨、趾骨、胫骨、颈椎、髋骨、桡骨、下颌、胸椎和掌骨/跖骨等。代表4个个体。

9.牛科Bovidae

(1)黄牛Bos domestica517件。包括肩胛骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨、髋骨、股骨、胫骨、跗骨、跟骨、距骨、掌骨/跖骨、趾骨、骶椎、寰椎、角、颈椎、肋骨、枢椎、头骨、胸椎、腰椎、上下颌骨和牙齿等。代表10个个体。

(2)羊亚科Caprinae 23件。包括跟骨、肱骨、股骨、肩胛骨、寰椎、髋骨、跖骨、下颌及牙齿等,代表3个个体。

10.猪科Suidae

家猪Sus domesticus1073件。包括肩胛骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨、髋骨、股骨、髌骨、胫骨、腓骨、跟骨、距骨、掌骨/跖骨、趾骨、骶椎、寰椎、头骨、颈椎、肋骨残、枢椎、尾椎、胸椎、腰椎、上下颌骨和牙齿等。代表45个个体。

11.马科Equoidae 56件。包括髌骨、掌骨/跖骨、尺桡骨、股骨、肩胛骨、趾骨、颈椎、胫骨、距骨、肋骨、上下颌骨及牙齿、枕髁和胸椎等。代表6个个体。

12.犬科Canidae

狗Canis familiaris639件。包括肩胛骨、肱骨、尺骨、桡骨、掌骨/跖骨、髋骨、股骨、胫骨、腓骨、跟骨、距骨、趾骨、上下颌骨及牙齿、骶椎、寰椎、颈椎、肋骨、枢椎、头骨残、胸椎和腰椎等。代表25个个体。

13.鼠科Muridae 14件。包括肱骨、股骨、胫骨和髋骨等,代表7个个体。

14.兔科Leporidae 7件。包括股骨、胫骨和跖骨等,代表1个个体。

(三)汉代

本时期动物遗存5322件,可鉴定到科的有1815件。包括软体动物门的蚌科,鱼纲的黄鱼,爬行动物纲的鳖科,鸟纲的鸭科和鸡,哺乳动物纲的梅花鹿、黄牛、绵羊、家猪、马科、兔科、鼠科和狗等。

1.蚌科Unionidae 2件。

2.石首鱼科Sciaenidae 黄鱼属Larimichthys,1件前颌骨,代表1个个体。

3.鳖科Trionychidae 41件。为背甲和肱骨。

4.雉科Phasianidae

家鸡Gallus gallus domesticus16件。包括尺骨、跗跖骨、肱骨、股骨残、胫骨、桡骨、腕掌骨和乌喙骨等,代表4个个体。

5.鸭科Anatidae 2件乌喙骨,代表1个个体。

6.鹿科Cervidae

鹿角(角料、角器)14件;小型鹿标本8件,包括肩胛骨、胫骨、距骨、下颌骨、跖骨和中央跗骨等,代表2个个体。

梅花鹿Cervus nippon42件。包括尺骨、跟骨、股骨、肩胛骨、角及角料、趾骨、胫骨、距骨、髋骨、掌骨/跖骨、桡骨、下颌骨及牙齿和中央跗骨等,代表4个个体。

7.牛科Bovidae

(1)黄牛Bos taurus341件。包括髌骨、尺骨、腕骨、跟骨、肱骨、股骨、肩胛骨、胫骨、距骨、趾骨、掌骨/跖骨、桡骨、中央跗骨、上下颌骨及牙齿、寰椎、角残块、肋骨、枢椎、头骨、胸椎和腰椎等。代表11个个体。

(2)绵羊Ovis aries28件。包括肱骨、肩胛骨、角残块、胫骨、距骨、桡骨、上下颌骨及牙齿、掌骨和跖骨等,代表5个个体。

8.猪科Suidae 家猪Sus scrofa domesticus,919件。包括髌骨、尺骨、掌骨/跖骨、腓骨、跗骨、跟骨、肱骨、股骨、肩胛骨、胫骨、距骨、髋骨、桡骨、、趾骨、腕骨、骶椎、寰椎、颈椎、肋骨、枢椎、头骨、尾椎、胸椎、腰椎、上下颌骨及牙齿等。代表34个个体。

9.马科Equoidae 45件。包括掌骨/跖骨、跗骨、股骨、寰椎、肩胛骨、荐椎、趾骨、胫骨、距骨、桡骨、上下颌骨及牙齿等。代表2个个体。

10.犬科Canidae 狗Canis familiaris306件。包括尺骨、掌骨/跖骨、腓骨、跟骨、肱骨、股骨、肩胛骨、胫骨、距骨、髋骨、桡骨、趾骨、颈椎、寰椎、肋骨、尾椎、头骨、胸椎、腰椎、上下颌骨及牙齿等。代表14个个体。

11.兔科Leporidae 4件。包括胫骨、尺骨、下颌带颊齿和腓骨等,代表1个个体。

12.鼠科Muridae 46件。包括尺骨、肱骨、股骨、胫骨、髋骨、肋骨、门齿、头骨带上颌、下颌带颊齿等。代表10个个体。

(四)隋唐时期

本时期动物遗存105件,可鉴定到科的只有9件。

1.牛科Bovidae 5件。包括尺桡骨、髋骨、肱骨、下颌骨及牙齿等,代表1个个体。

2.犬科Canidae

(1)狗Canis familiaris3件。包括肩胛骨、下颌骨和趾骨,代表1个个体。

(2)大型犬科 跟骨1件,代表1个个体。

二、讨论与分析

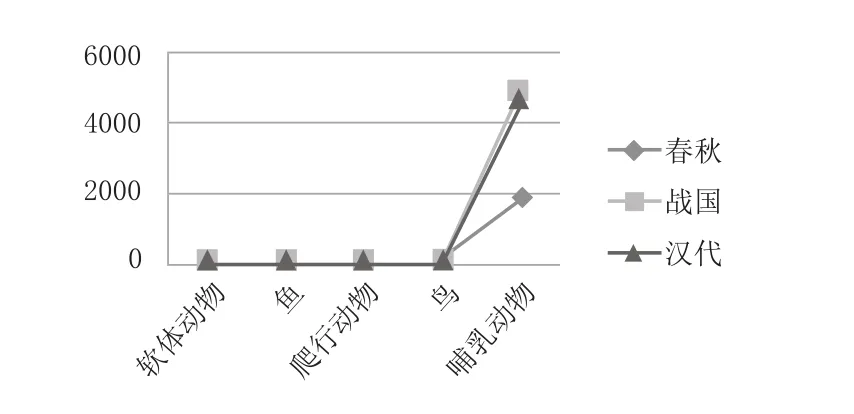

从目前的发现情况看,从春秋时期到汉代,遗址动物群基本种属变化不大,都包含有少量水生动物(软体动物、鱼和爬行动物等)、少量鸟类和大量的哺乳动物;到隋唐时期,动物群中只发现少量哺乳动物。隋唐时期出土动物数量太少,因此下文中笔者将只讨论春秋到汉代这三个时期遗址动物群的基本情况。

(一)动物群构成与周围环境

所有动物的数量统计结果显示:软体动物非常少,鱼类、爬行动物和鸟类也比较少,哺乳动物最多(图一),从东周至汉代均占所有动物数量的98%左右,动物群明显以哺乳动物为主。

《左传》有载,“古者六畜不相为用”[3],这里的六畜指的是马、牛、羊、豕、犬、鸡。从遗址出土的动物来看,传统的六畜都有发现。与《史记·货殖列传》记载的情况是相符合的[4]。

野生动物中,除少量的蚌、鱼和爬行动物等水生种属外,只发现有鹰、鸭、兔、鼠和不同体型的鹿类动物,旦以中等体型的梅花鹿为主。表明遗址周围有一定面积的淡水水域和树林(灌木丛)等适合这些动物生存的生态环境。而从出土情况来看,野生动物的数量在三个时期都非常低(图二),说明遗址周围的自然资源并不十分丰富。《史记·货殖列传》有载:“而邹、鲁滨洙、泗……颇有桑麻之业,无林泽之饶。”[5]遗址中发现的动物遗存情况与文献的记载是相符的。

图一 邾国故城遗址出土不同时期动物数量分布示意图

图二 邾国故城遗址出土不同时期家养动物和野生动物的数量演变示意图

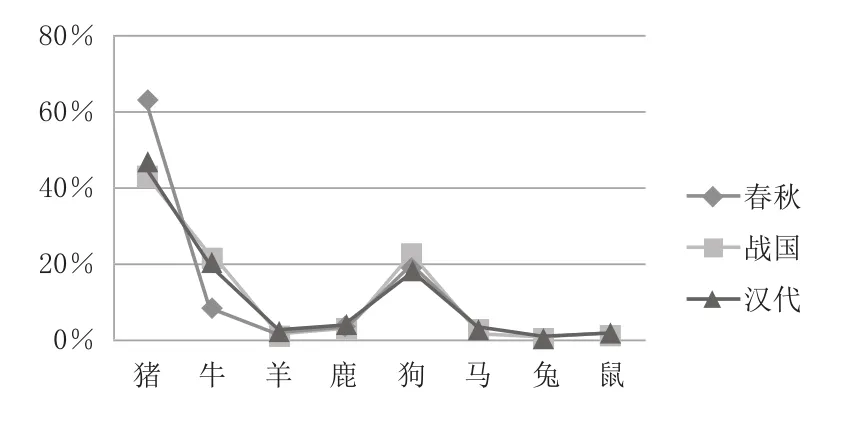

图三 邾国故城遗址出土不同时期哺乳动物可鉴定标本数百分比分布示意图

(二)哺乳动物构成与肉食结构

可鉴定标本数统计结果显示:从春秋到汉代,猪的比例一直很高,其次是狗;牛的比例在春秋时期比较低,战国至汉代比较高;羊、鹿、马、兔和鼠等的比例在三个时期都比较低(图三)。

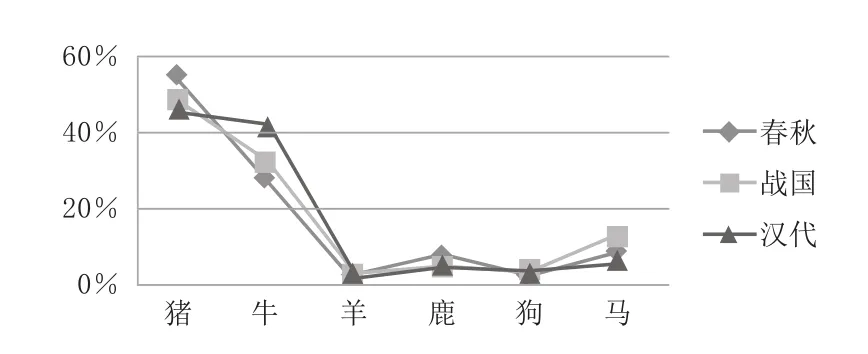

最小个体数统计结果显示:从春秋至汉代,猪的比例虽然一直比较高,但总体呈现逐步下降的趋势;狗的比例仅次于猪,从春秋到战国上升幅度较大;鼠的比例从春秋至汉代呈现逐步上升的趋势;牛、羊、鹿、马和兔的比例则基本保持稳定(图四)。

参照有关动物资料[6],可以计算遗址出土哺乳动物的肉量。笔者对鼠和兔之外的哺乳动物进行肉量的统计,从结果来看,猪的比例在三个时期都是最高的;牛的比例从春秋到汉代呈现明显上升的趋势,而鹿类动物则呈现出明显下降的趋势;马在战国时期突然增多;羊和狗等动物则一直保持较为稳定的比例(图五)。

从哺乳动物构成来看,从春秋到汉代,邾国故城遗址先民最为稳定最主要的肉食来源是家养的猪;家养的牛是先民非常重要的肉食来源,且随着时间的演变其地位越发重要;狗尽管其所能提供的总肉量不多,但从骨骼遗存数量来看,也是先民重要的肉食来源;其余动物包括家养的羊和马、野生的各种鹿类和兔子等,在先民肉食来源中的比例都比较低。

(三)家养动物的死亡年龄及饲养目的

遗址中发现的家养动物,包括猪、牛、狗、羊、马和鸡。

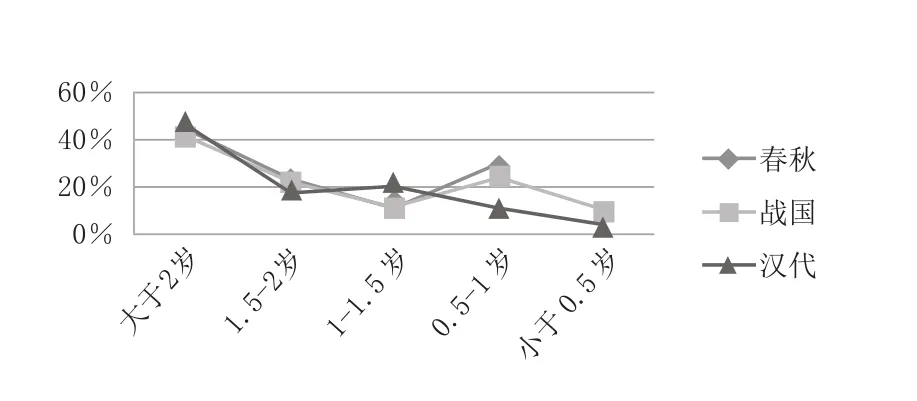

猪的死亡年龄,春秋时期未成年个体(2岁以下)占63%,战国时期未成年个体占62%,汉代未成年个体占53%(图六)。明显以未成年个体为主,说明当时先民饲养猪的主要目的就是为了获取肉食资源。而从猪的死亡年龄百分比演变来看,从春秋至汉代,2岁以上个体比例呈现逐步上升的趋势;0.5~1和1.5~2岁的个体比例则呈现出逐步下降的趋势;1~1.5的个体比例从春秋至战国逐步下降,到了汉代却又突然上升(图七)。这些现象可能是先民对猪的饲养水平和控制能力在不同时期发生变化的具体表现。

牛的死亡年龄,春秋时期全部为成年个体(100%),战国时期成年个体占82%,汉代成年个体占91%。明显以成年个体为主。说明当时先民饲养牛的主要目的并不是获取肉食资源,而是另有他用(如使役等)。而从骨骼表面人工痕迹分布状况来看(部分骨骼表现有明显的人工砍痕与切割痕),在其它利用方式之后,先民也会利用其肉食资源。

狗的死亡年龄,春秋时期成年个体占57.1%,战国时期成年个体占88.5%,汉代成年个体占73.3%,显示出以成年个体为主的特征,先民饲养狗的主要目的是看家护院。而从骨骼表面人工痕迹分布(部分骨骼表面有明显的人工肢解取肉痕迹)先民也会食用狗肉。《史记》有载,“舞阳侯樊哙者,沛人也。以屠狗为事,与高祖俱隐”[7],说明在秦末汉初,徐州地区有消费狗肉的传统。从时间(战国到汉代)和空间(徐州与济宁分属苏北和鲁南地区,空间距离较近)来说,在遗址中出土的大量狗骨应该都可以视作当时先民消费后的遗存。

羊的死亡年龄,从春秋到汉代,全部为大于2岁的成年个体,说明当时先民饲养羊的目的并不是获取肉食,而是为了开发次级产品(如羊毛等)。

马的死亡年龄,从春秋到汉代,全部为成年个体,说明先民饲养马的目的并非获取肉食,而是另有他用(如使役等)。

鸡的死亡年龄,从春秋到汉代,全部为成年个体,说明先民的饲养目的并非为获取肉食。

图四 邾国故城遗址出土不同时期哺乳动物最小个体数百分比分布示意图

图五 邾国故城遗址出土不同时期哺乳动物肉量百分比分布示意图

图七 邾国故城遗址出土不同时期猪的死亡年龄百分比分布示意图

家养动物死亡年龄结构统计结果显示:先民饲养猪的主要目的是为了获取肉食资源;饲养牛、羊、马和鸡的主要目的应为使役或次级产品开发而非肉食,但在其死亡之后仍会将其用作肉食;饲养狗的目的之一是获取肉食资源。

(四)动物遗存的空间分布

2015年度发掘区(下文简称西南区)与2017年度发掘区(下文简称北区)在遗址中所处的位置不同,出土动物遗存也显示出不同的特征。

1.春秋时期

西南区出土动物遗存数量较多,分别出自于房址、灰坑和水井中;而北区出土动物遗存数量较少,且除地层外只出自H116一个灰坑中。

发掘者根据出土的遗迹和遗存分析,认为西南区的F2为制骨作坊[8],且F2与J9之间似有关联。从动物遗存来看,F2中出土19件骨料、J9中出土18件骨(角)料,二者所出的骨(角)料占本时期骨(角)料总量的53%,存在相对集中的现象。

F2位于T1314,而J9之外的11个出土骨(角)料的遗迹单位均分布在T1314周围10米的范围内,笔者认为这些遗迹中出土的骨(角)料有可能来自于F2的制骨残余。从骨(角)料的整体数量及分布状况来看,F2可能为一处家庭式制骨作坊,其制作的骨器数量并不多。

从不同动物种属的骨骼保存部位来看,西南区出土的猪、狗和牛等主要家养动物,都发现有前后肢、脊椎、头部骨骼、上下颌骨带牙齿和蹄骨等,显示出本地肢解本地消费的特征;而北区出土的猪、狗和牛,骨骼部位缺失严重,尤其是数量相对较多的猪,其保存部位只有前后肢骨和蹄骨,显示出非本地肢解的特征。

2.战国时期

与前一时期相比,西南区出土动物遗存数量大大增多,而北区出土动物遗存数量则有所减少。

西南区的H626与H611,较为特殊。

H626为一长方形的大灰坑,有分层,出土动物数量较多,其中又以狗的数量最多。从狗骨骼的保存部位来看,各个部位均有发现,但又分布的较为分散,可以排除掉以完整骨架(个体)来进行祭祀等特殊行为的可能性。笔者认为该灰坑在不同层位发现数量较多的狗的遗存,可能与先民多次集中消费狗肉的行为有关。该灰坑中同时出土有数量较多的圆陶片,二者可能具有某种关联性。

H611,发现的植物遗存以小麦和粟的籽粒为主,发现的动物遗存包括狗、牛、羊和猪,以狗为主,所有动物的保存部位都以肢骨为主。其最大的特征就是大部分遗存均有被火烧灼过的痕迹,笔者认为从不同种属动植物遗存保存部位的统一性来看,这些很可能是先民某种祭祀行为后留下的遗存。

从发掘情况来看,本时期已经开始出土专门的仓储用器物—陶量,表明与前一时期相比,西南区内至少有部分遗迹已经开始作为仓储设施存在。与之相对应的就是动物群中鼠类遗存的数量和分布较前一时期有所增加(图三、四)。由于在发掘过程中并未发现明显的鼠洞,因此笔者倾向于认为遗址中的鼠类遗存应该与先民储藏粮食的行为有关。

与西南区相比,北区发现的100余个遗迹单位中只有3个出土有动物遗存,数量都比较少。鉴定出的种属中除猪数量稍多(20件)外,其余都不足10件。从遗留的动物骨骼数量来说,比西南区要少很多。发掘者推测该区可能为官营冶铸作坊区,这种从事专门化生产的区域并非先民主要消费食物、抛弃垃圾的场所,该区出土的数量极少的动物遗存与发掘者对其性质的推断是相符的。

3.汉代

不管是西南区还是北区,出土动物遗存的数量都较之前一时期有所减少,但二者的出土数量差异悬殊的特征,仍保持了与前一时期的一致性。

西南区的H176较为特殊,内有两座陶制窖穴,经过特殊加工,应该是专门的仓储建筑,植物考古学证据显示其底部出有大量小麦遗存且几乎呈现脱粒状态[9]。说明该遗迹修建时应为专门的仓储设施,由于后来其他原因废弃。灰坑内发现的动物遗存数量极少,除1件骨器外,其余为狗的头骨及左侧上颌残块,从动物种属的单一性来看,这些动物可能是先民有意识埋藏的。

发掘者认为,西南区属于西汉时期的仓储区,其中多个灰坑应为当时的窖穴,有的经过特殊加工,这样的灰坑中发现的动物遗存数量普遍不多,尤其是H176,似乎废弃后也并未用作垃圾坑。而北区则有可能为官署区的一部分,在100余个遗迹中只有3个发现有动物遗存,出土的动物种属非常简单、数量也非常少,显示出该区域并非先民主要消费肉食、抛弃垃圾的场所。

本时期西南区发现的鼠类遗存,不管是分布的遗迹单位数量还是出土的骨骼数量,都比前一时期有所增加(图三、四)。同样的,由于在发掘过程中并未发现明显的鼠洞,因此笔者认为这些遗存应该为当时遗留下来的。在出土粮食作物最多的几个灰坑中(H176、H425、H465和H570),除H176因特殊加工及特殊用途没有见到鼠类遗存外,其余均有不同数量的发现;从保存的骨骼部位而言,相比战国时期只发现肢骨的情况,本时期还发现有头骨及上下颌骨等其它部位,且有一定数量的遗存表现出未成年的特征,显示出鼠类动物将这些遗迹作为生活居住场所的特征。笔者认为,遗址西南区从战国到汉代鼠类遗存的数量和分布日益增长扩散的趋势与其仓储功能日益增强的特征是相符的。

4.小结

综合以上分析,笔者认为从春秋时期到汉代,2015年发掘区(西南区)为先民主要生活和消费的场所,先民会在本区屠宰和消费动物;春秋时期,先民在消费之后也会利用动物遗存进行小规模的骨器生产活动;战国和汉代先民可能都会利用动物进行一些祭祀或宴饮活动。

2017年发掘区(北区)从春秋时期到汉代,乃至到隋唐时期,都不是先民主要消费肉食的场所;从目前发现来看该区的动物并非本地屠宰的,而且肉食的消费量也明显要比2015年发掘区少很多,可能为具有特殊功能的区域(如官营冶铸作坊区和官署区)而并非消费肉食的主要场所。

三、结论

邾国故城遗址出土的动物遗存,与文献中该地区“无林泽之饶”的经济特征是相符的;先民以饲养家猪来获取稳定的肉食来源,家养的牛、羊和狗在经历其它利用方式后也成为先民重要的肉食来源;春秋时期,先民还会以牛、马等大型哺乳动物的骨骼和鹿角等来制作骨器,骨器制作的规模比较小;汉代发现的黄鱼遗存可以看作当时内陆和沿海地区经济交流的重要证据;从战国时期开始,遗址中就可能存在有明显的功能分区,不同区域内先民肉食的消费模式和消费量存在明显差异。

[1]山东大学历史文化学院考古系,邹城市文物局.山东邹城市邾国故城遗址2015年发掘简报[J].考古,2018(3):44-67.

[2]山东大学邾国故城遗址考古队.山东邹城邾国故城遗址2017年发掘简报[J].东南文化,2019(3):37-56.

[3]杨伯峻编著.春秋左传注(修订本)[M].北京:中华书局,2012:381.

[4]司马迁.史记:货殖列传[M].北京:中华书局,2012:3270.

[5]同[4]:3266

[6]关于各种哺乳动物肉量的计算参照:Elizabeth J. Reitz,ed.Zooarchaeology, Cambridge University Press, 2008. White,T.E.的计算方法.体重数据参考以下文献:a.中国猪种编写组.中国猪种(一)[M].上海:上海人民出版社,1976.b.高耀亭等.中国动物志(兽纲)[M].北京:科学出版社,1987.c.寿振黄.中国经济动物志(兽类)[M].北京:科学出版社,1962.d.盛和林.中国鹿类动物[M].上海:华东师范大学出版社,1992.e.邱怀.中国黄牛[M].北京:农业出版社,1992.

[7]司马迁.史记:樊郦滕灌列传[M].北京:中华书局,2012:2651.

[8]同[1].

[9]马方青,陈雪香,路国权,王青.山东邹城邾国故城遗2015年发掘出土植物大遗存分析——兼议古代城市管理视角中的人与物[J].东南文化,2019(3):57-69.