应用个体化护理干预在小儿病毒性脑炎患者中的效果

2020-07-16潘继燕陈玲

潘继燕 陈玲

【摘要】目的 探讨小儿病毒性脑炎患者应用个体化护理干预的效果。方法 选择我院从2017年4月到2019年4月期间收治的160例病毒性脑炎患儿作为研究对象,采用随机分组方式将其分为对照组与观察组。对照组(80例)患儿实施常规护理模式,而观察组(80例)患儿应用个体化护理干预模式。对两组患儿症状环节时间、住院时间、并发症发生率、整体有效率等进行统计对比。结果 观察组患儿平均症状缓解时间为(2.75±1.48)d,平均住院时间为(7.11±2.24)d,与对照组患儿平均症状缓解时间(5.17±1.56)d、平均住院时间(12.45±2.56)d相比差异明显,具有统计学意义,P<0.05。观察组患儿总有效率为100%,与对照组患儿总有效率(71.25%)相比具有明显优势,且观察组患儿治疗期间并发症发生率(1.25%)明显低于对照组患儿(11.25%),组间差异不具有可比性,P<0.05。在脑脊液S-100β蛋白、NSE两项指标方面,经过治疗与护理干预,两组患儿这两项指标均有明显降低,且观察组患儿指标降低更加明显,组间变化数据具有统计学意义,P<0.05。结论 对于小儿病毒性脑炎患者,实施个体化护理干预能够提升整体治疗效果,且能够有效缩短患儿症状缓解及住院时间,具有较高的临床推广价值。

【关键词】个体化;小儿病毒性脑炎;护理干预

【中圖分类号】R473.72 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095.6681.2020.16..03

病毒性脑炎是一种严重的神经系统感染性疾病,多发人群为学龄前儿童,且临床发病率较高,根据临床研究表明,多种病毒感染是发生病毒性脑炎的根本原因,患儿表现为意识、精神障碍,同时伴有意识模糊、惊厥、发热、头痛等症状,严重情况会出现抽搐、意识丧失、眼球固定、全身僵直、面部肌肉强直性收缩、全身阵挛性,对患儿身心健康会造成严重影响[1]。小儿病毒性脑炎患者大多数可以完全治愈,而少数患儿会存在精神异常、肢体行动障碍、面部扭曲等后遗症。及时合理的诊治,能够降低病毒性脑炎病死率,还能够及时减轻患儿的疼痛,提升患儿生活质量。近年来,相关研究表明应用个体化护理干预模式,能够及时缓解患儿症状,对提升小儿病毒性脑炎患儿整体治疗效果具有重要意义。本次研究,以我院收治的160例小儿病毒性脑炎患儿为例,现将具体情况做以下汇报。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究中共收治160例小儿病毒性脑炎患者,收治时间段为2017年4月~2019年4月。采用随机分组方式将其分为两组,及对照组、观察组,每组各80例患者。其中,对照组(80例):包括男性患儿47例,女性患儿33例,年龄区间为1~11岁,平均年龄为(3.26±3.11)岁,从发病到入院时间平均为(2.54±1.36)d;观察组患儿(80例)性别区分方面,男患儿45例,女患儿35例,年龄从1岁到12岁不等,平均年龄为(3.33±3.16)岁,从发病到入院时间平均为(2.57±1.19)d。两组患儿在上述一般资料方面差异不够显著,具有可比性,P>0.05。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准[2]:第一,患儿家属愿意配合本次研究,在知情同意书上签字,并上报医院伦理委员会批准。第二,满足国家卫生部关于小儿病毒性脑炎诊断标准。

排除标准[3]:第一,自身存在精神疾病的患儿;第二,流行性乙型脑炎、水痘等传染病患儿;第三,家属不愿意配合研究项目的患儿;第四,存在严重心脏疾病的患儿;第五;伴有严重脏器或先天缺陷的患儿。

1.3 方法

对照组患儿采用常规护理模式,具体体现在:在患儿入院后,对其进行身体状况检查,以便于及时了解患儿的基本病情,包括脉搏、呼吸、体温、血压等。如果患儿表现为体温过高、呕吐、恶心、焦躁不安,则需要及时上报给医生,并根据具体情况给予针对性治疗处理[4]。同时,患儿住院期间,需要保持病房环境清洁、安静,注意消毒、通风。

观察组患儿应用个体化护理干预模式。具体体现在:第一,基础护理。基础护理体现在对患儿体温、呼吸道、病房环境等情况的基础事项。保证病房环境清洁安静、空气清新流通,且湿度温度、卫生等细节都需要处理好。在病房消毒中,应该选择刺激味小或无气味的消毒剂。及时对患儿口腔进行清理,保持呼吸道通畅。对患儿病情进行实时监测,包括患儿各项体征指标变化情况,包括观察患儿精神、面色、呼吸、心率、瞳孔、肌张力变化,必要时需要进行心电监护。如果患儿出现烦躁、呼吸急促、惊厥、嗜睡等情况,则需要配合脑脊液压力检测、蛋白指标检测等,在医生指导下进行吸氧、止痉、镇静等治疗[5]。第二,高热及惊厥护理。小儿病毒性脑炎患者容易出现持续高热情况,不仅会加重患儿病情,还可能诱发惊厥症状。因此,护理人员必须做好家属指导工作,要求患儿注意休息、多饮水,出现了高热情况需要先进行物理降温,如果降温无效则需要进行药物降温,出汗后则需要及时更换衣物。如果患儿发生惊厥情况,则需要及时进行抢救,具体抢救过程为:及时将患儿平卧,头朝向一侧,用柔软的棉垫垫在头下,将患儿衣服松解,将口腔、鼻腔的分泌物清除干净,保证患儿呼吸道通畅,避免发生窒息等严重问题。第三,心理护理。由于患儿病情、个性特点、年龄多个有所不同,在住院后会存在不同心理反应,有恐惧、有焦虑、有烦躁、有抑郁、有担心,这些不良心理反应会影响患儿身心健康发展。这就需要护理人员根据患儿个体特点不同,采用针对性护理模式,减轻患儿痛苦,也为患儿家属分担负担,缓解患儿家属的焦虑。如果患儿出现呕吐、焦躁不安等症状,则需要进行及时的心理安抚,采用转移注意力、鼓励开导等方式,还可以向患儿及家属讲解疾病相关的知识,帮助其及时消除心理的恐惧感,增强信心。第四,饮食护理。小儿病毒性脑炎患者往往食欲会受到影响,尤其是伴有高热的患儿,经常性食欲不振。因此,应该多以含大量维生素、高纤维、高蛋白等食物为主,以半流食、流食等容易消化的食物,坚持少食多餐的原则,严禁在住院期间食用刺激性食物。第五,静脉留置针护理[6]。通常选择体表留置针静脉输液方式,避免多次穿刺对患儿带来的疼痛。护理人员必须加强日常输液巡视,观察患儿输液部位是否出现红肿、疼痛问题,避免出现局部感染、留置针脱落等问题,如果发现异常则需要及时上报主治医师进行处理。

1.4 指标观察及疗效判定

第一,对两组患儿症状缓解时间、住院时间进行统计对比。

第二,在两组患儿护理前后分别进行脑脊液S-100β蛋白、NSE含量进行检测,对比护理前后及组间指标变化情况。

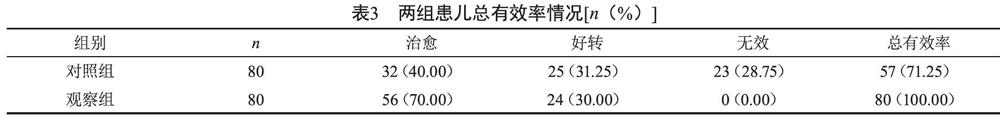

第三,对两组患者并发症发生情况、整体治疗效果。可以将患儿治疗效果判定标准划分为三个层次,即无效、好转及治愈。若患儿治疗三天后,持续高温,且其他症状没有改善或加重,则判定为无效;若患儿治疗2天后体温下降到正常状态,且临床症状有所改善,则判定为好转;若患儿治疗2天后体温恢复正常水平,症状消失或有了明显改善,则判定为治愈。用治愈例数、好转例数判定总有效率。

1.5 统计学意义

通过SPSS 22.0软件对两组患儿临床资料数据进行统计学处理、分析。其中,计量数据用“±s”表示,通过t值进行检验;计数资料主要用例数(n)、百分比(%)表示,通过x2进行检验。设置统计学参数为α,若α<0.05,则表示差异显著,具有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患儿症状缓解时间、住院时间对比

观察组患儿平均症状缓解时间为(2.75±1.48)d,平均住院时间为(7.11±2.24)d,与对照组患儿平均症状缓解时间(5.17±1.56)d、平均住院时间(12.45±2.56)d相比差异明显,具有统计学意义,P<0.05。具體情况如表1所示。

2.2 两组患儿护理干预前后脑脊液S-100β蛋白、NSE含量变化情况对比

两组患儿护理干预前脑脊液S-100β蛋白、NSE含量指标对比无明显差异,具有可比性,P>0.05;护理干预后,两组患儿上述指标均有明显的降低变化,但观察组患儿脑脊液S-100β蛋白、NSE含量变化较对照组患儿更为明显,组间差异不具有可比性,P<0.05。具体情况如表2所示。

2.3 两组患儿治疗效果对比

观察组患儿经过治疗护理,治愈例数为56例(70.00%)、好转例数为24例(30.00%),观察组患儿总有效率(100.00%)。对照组患者经过治疗护理,治愈例数为32例(40.00%)、好转例数为25例(31.25%)、无效例数为23例(28.75%),总有效率为71.25%,组间差异明显,具有统计学意义,P<0.05。具体情况如表3。

2.4 两组患儿不良反应发生率对比

观察组患儿共发生1例(1.25%)不良反应,为皮疹,不良反应发生率为1.25%;而对照组患儿共发生9例不良反应,其中,4例(5.00%)胃肠反应、2例(2.50%)静脉刺激、3例(3.75%)皮疹,不良反应发生率为11.25%,组间差异显著,不具有可比性,P<0.05。具体情况如表4。

3 讨 论

小儿病毒性脑炎多有多种病毒诱发,属于颅内急性炎症的一种,由于具体发病原因不同,一般会出现不同类型疾病,如病毒性脑炎、病毒性脑膜炎等。在发病早期,患者会出现全身无力、发热、呕吐、恶心、头痛、喉痛、腹痛,且疾病发展较快,短时间就会加重,对患者生命健康造成威胁,给患者带来极大痛苦。且病毒性脑炎多发人群为学龄前儿童,尤其是婴幼儿,对儿童健康危害性极大。

在临床中,病毒性脑炎属于严重的疾病,对于儿童患者来说,如果不能进行及时治疗,则往往会因为错过最佳治疗时期,延误病情,导致患儿死亡或存在严重并发症,对其今后生活造成严重影响。可以说,对小儿病毒性脑炎患者采取及时有效治疗十分必要。关于病毒性脑炎发病机制的研究不断深入,相关研究表明其发病机制较多,具有过敏性脑炎、感染性脑炎等病理学特点,在发病早期与感冒症状有一定相似性,容易忽视[7]。所以,当出现相关类似症状时,需要进行综合性诊断检查,及早将病情控制。除了有效治疗手段外,对病毒性脑炎患儿还需要给予有效的护理干预,个体化护理干预根据患儿个体情况不同,采取针对性的护理干预手段,包括基础护理、心理护理、饮食护理、高热及惊厥护理、留置针护理等,缓解患儿不良情绪,帮助其建立信心,同时减轻患儿疼痛,提高其治疗配合度,促进患儿早日康复[8]。

本次研究中,80例病毒性脑炎患儿采用个体化护理干预模式,而对照组患儿采用常规护理模式。从结果上来说,观察组患儿无论症状缓解时间(2.75±1.48)d、平均住院时间为(7.11±2.24)d,还是并发症发生率(1.25%),均明显小于对照组,组间差异显著,P<0.05。同时,两组患儿护理干预前脑脊液S-100β蛋白、NSE含量指标对比无明显差异,具有可比性,P>0.05;护理干预后,两组患儿上述指标均有明显的降低变化,但观察组患儿脑脊液S-100β蛋白、NSE含量变化较对照组患儿更为明显,组间差异不具有可比性,P<0.05。观察组患儿总有效率(100.00%)明显高于对照组(71.25%),而并发症发生率(1.25%)明显低于对照组(11.25%),组间差异明显,P<0.05。

综上所述,个体化护理干预模式应用于小儿病毒性脑炎患者护理中,能够有效缩短患儿症状缓解时间,提升整体治疗效果,促进患儿早日康复出院,值得临床运用及推广。

参考文献

[1] 魏红艳.特殊护理干预对结核性脑膜炎患者治疗依从性以及生活质量的影响[J].现代医学与健康研究.2018,15(8):69-70.

[2] 王 艳.针对性护理干预对病毒性脑炎患儿运动功能及家属满意度的影响[J].医学理论与实践.2020,16(8):22-23.

[3] 王凌云.循证护理在小儿重症病毒性脑炎护理中的应用价值研究[J].名医.2019,17(8):202-203.

[4] 朱金玲,黄彩虹.康复护理在小儿重症病毒性脑炎护理中的应用效果探讨[J].中外医疗.2019,21(13):87-88.

[5] 高 莹.综合护理对小儿病毒性脑炎康复情况的重要影响[J].中国医药指南.2019,12(8):122-124.

[6] 张群英.护理干预在小儿病毒性脑炎护理中的效果[J].航空航天医学杂志.2019,11(7):58-60.

[7] 吴英英,尚 清,张庆梅.重症病毒性脑炎患儿吞咽障碍早期康复护理的效果观察[J].中国中西医结合儿科学.2019,13(9):89-91.

[8] 李丽娜.循证护理在小儿重症病毒性脑炎护理中的临床应用效果分析[J].世界最新医学信息文摘.2019,4(3):5-7.