肺结核患者护理干预及服药依从性分析

2020-07-16孟伟

孟伟

【摘要】目的 对肺结核患者加强护理干预,并分析其服药依从性。方法 选取2018年1月~2020年1月,在我院治疗的60例肺结核患者,将其分为两组。对照组30例,采取常规护理;观察组30例,在此基础上,采取综合性护理干预。结果 观察组、对照组患者干预后的服药依从率分别为93.33%、63.33%,差异明显(P<0.05)。结论 对肺结核患者采取综合性护理干预可提高其服药依从性,应用效果良好。

【关键词】护理干预;肺结核;服药依从性

【中图分类号】R473.5 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095.6681.2020.16..02

肺结核是一种常见的慢性呼吸道传染病,严重影响患者的身心健康,随着治疗时间的延长,患者可出现焦虑、紧张等情绪,严重影响其服药依从性。因此,在临床治疗期间,还应实施有效的护理干预,改善患者的心理状态及遵医行为。本文将对肺结核患者加强护理干预,并分析其服药依从性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月~2020年1月,在我院治疗的60例肺结核患者。采取随机数字表法,将其分为两组。观察组30例,男性19例,女性11例,年龄22~75岁,平均(43.36±6.67)岁。对照组30例,男性17例,女性13例,年龄23~74岁,平均(44.05±6.88)岁。

1.2 方法

对照组患者采取常规护理,确诊后,采取口头教育、发放宣传手册等方式,对患者进行健康教育及服药指导。在此基础上,观察组患者采取综合性护理干预,具体方法:(1)健康教育:将个体化健康教育贯穿整个诊疗过程,结合患者的实际情况,进行分阶段疾病知识宣教,包括肺结核知识、治疗方法、预后,引导患者及家属正确认识疾病;(2)心理护理:患者治疗期间,容易出现恐惧、焦虑、抑郁等情绪,应主动、耐心地倾听患者主诉,以亲切、和蔼的态度进行护理,帮助其疏导负面情绪,提高患者的心理舒适度;(3)服药依从性干预:严格遵医嘱用药,分阶段讲解服药注意事项及不良反应,确诊1~2周为第一阶段,列出服药清单,详细讲解各种药物的使用方法、重要性及副作用;服药3~8周为第二阶段,要求患者参与自我服药监控,出现不适反应立即就诊;对服药依从性较差的患者,应耐心劝导,嘱咐家属监督;服药3~6个月为第三阶段,通过电话随访,嘱咐患者规律用药,避免症状改善即松懈;(4)其他干预:给予患者居家消毒隔离、合理饮食、适当运动锻炼等指导,嘱咐其保持充足的睡眠。

1.3 评价标准

使用自制调查量表评价两组患者的服药依从性,分为依从、部分依从、不依从几个等级,前两项合计为总依从率[1]。

1.4 统计学方法

数据处理使用SPSS 22.0软件,计数资料使用(%)表示,采取x?检验。P<0.05表示差异,有统计学意义。

2 结 果

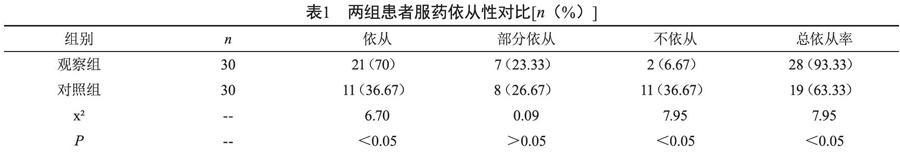

观察组、对照组患者干预后的服药依从率分别为93.33%、63.33%,差异明显(P<0.05),见表1。

3 讨 论

肺结核具有极强的传染性,致死率较高,目前,临床上主要采取药物治疗,但病程较长,患者需要长期服药,若不能坚持合理用药,则会影响治疗效果。因此,对患者加强护理干预,提高其服药依从性非常重要。综合性护理干预是一种以患者的实际情况为依据,结合心理、 生理等方面,給予其优质、全面、个体化护理干预。以往有报道显示,对患者采取综合性护理干预后,其服药总依从率可达到96.7%,而常规护理的总依从率仅为76.7%[2]。

在本次研究中,观察组、对照组患者干预后的服药依从率分别为93.33%、63.33%,差异明显(P<0.05),充分显示了综合性护理干预对患者服药依从性的积极影响。与常规护理相比,综合性护理干预更重视个体化、分阶段的健康宣教,通过引导患者正确认识疾病及治疗,可增强其治疗信心。同时,在与患者沟通中,可建立良好的护患关系,缓解其负性情绪。通过认知及心理干预,可从“知、信、行”方面入手,改善患者的健康行为[3]。在用药前,应注意讲解药物服用方法、不良反应、禁忌证,使其做好充分的心理准备,减轻其心理负担。用药中,由于抗结核药物一般具有较强的毒副作用,可能引起严重的不良反应,应给予患者用药协助及指导,降低其不良反应。为提高患者的用药自我监督能力,应制定专门的服药卡,使患者养成记录用药剂量、时间的习惯,提高用药的合理性。

综上所述,对肺结核患者采取综合性护理干预可提高其服药依从性,应用效果良好,值得推广。

参考文献

[1] 张俊宏.临床护理路径对初治肺结核患者服药依从性及生活质量的干预效果观察[J].心理医生,2018,24(14):294-295.

[2] 苏静怡,何丽燕,黄 波,等.护理干预对肺结核患者的临床效果[J].中外医学研究,2020,18(2):117-119.

[3] 祝 芬,赵兰兰,毕 炜.优质护理干预对肺结核患者用药依从性的作用[J].中国继续医学教育,2020,12(5):175-176.