特殊黄斑缺损1例

2020-07-16夏桂媚邬艳蓉郝少峰

夏桂媚 邬艳蓉 郝少峰

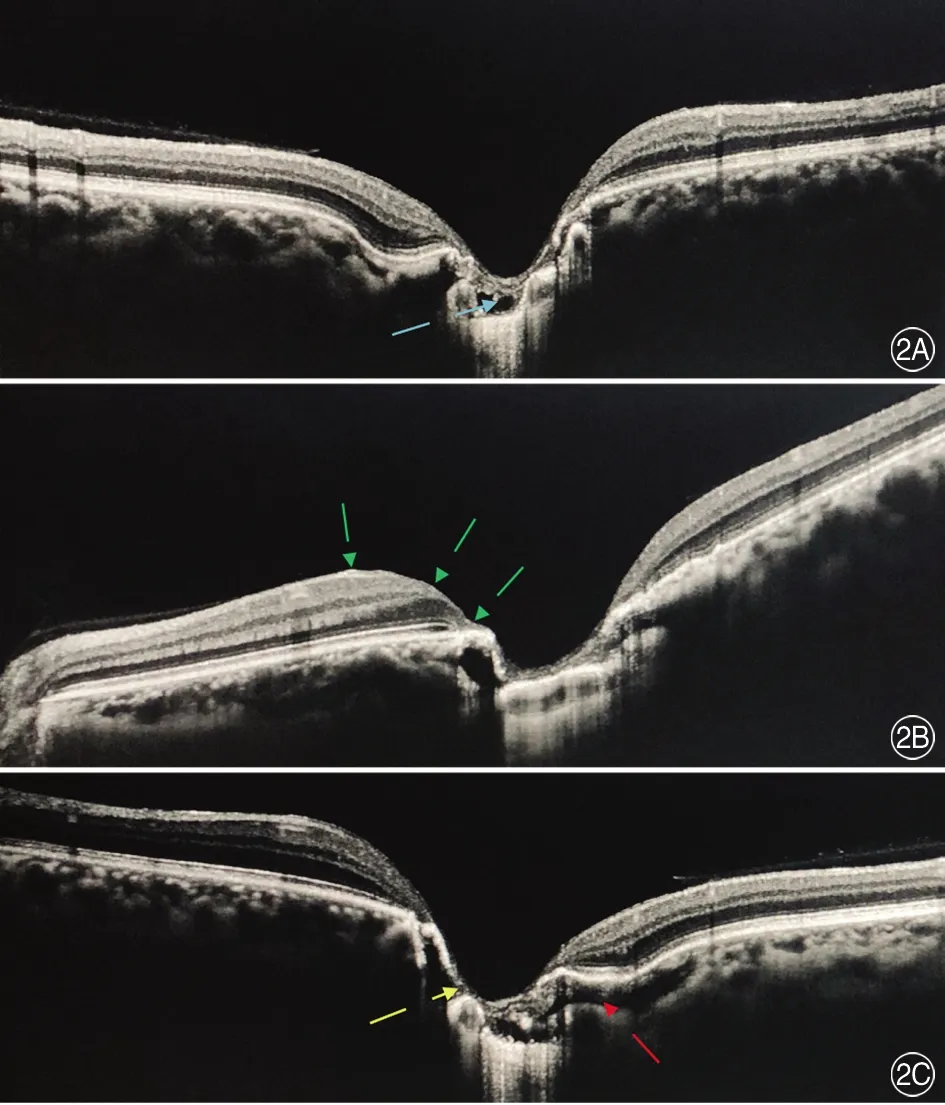

患者男性,46岁。因体检发现左眼黄斑区病灶10 d就诊。患者主述左眼自幼视力较右眼稍模糊,近两年因工作原因易出现视疲劳表现,休息后好转。既往身体健康,家族史无特殊。全身查体无特殊。眼部检查:视力:右眼0.8,左眼0.4,矫正:右眼-1.0 DS→1.0,左眼-1.5 DS→1.0。眼压:右眼14 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),左眼21 mmHg。双眼眼位正,眼前节及玻璃体未见明显异常。眼底:右眼未见明显异常;左眼视盘色淡红,边界清,距视盘2 PD颞侧黄斑区可见一青灰色椭圆形约1.5 PD大小的病灶,边界清楚,病灶区内环形青灰色色素带环绕,透见白色巩膜组织及脉络膜大血管,周围可见大片不规则色素沉着,病灶周围可见放射状皱褶,黄斑中心凹结构部分尚存(图1)。黄斑相干光层析成像术(optical coherence tomography,OCT):左眼黄斑区视网膜及脉络膜组织随巩膜组织局限性向外凹陷,视网膜色素上皮层反射不均,伴间断,病灶区神经上皮层变薄,侧壁极薄,神经上皮层内外层间分离,层间有低反射带,脉络膜暗腔扩大,缺损边缘区神经上皮与其下组织黏连紧密 ,中心凹结构部分尚存(图2)。诊断:左眼先天性黄斑缺损。

图1 患者左眼底像所见

讨论:黄斑缺损是一种先天性遗传及发育障碍性疾病, 临床上罕见,表现为视敏度下降,黄斑掘地样病变,视网膜组织缺失或退化,巩膜扩张[1]等。临床上可根据患者病史、眼底表现、OCT、FFA等进行诊断。大部分患者视力损害严重,据以往病例报道所见,视力多在指数/眼前至0.2之间[2-5],矫正多不提高,部分病例视力极差,可伴有眼球震颤[6],极少数患者可有0.5的视力,考虑与凹陷区视网膜神经上皮层残存有关[7]。本病患者病损明显,但视力却可矫正至1.0,视觉质量佳,仅有轻微视疲劳表现,考虑与黄斑区部分结构尚存相关。病灶周围放射性皱褶, 推测可能与局部脉络膜及视网膜缺损、向后凹牵拉周边视网膜有关[3]。

图2 蓝色箭头表示神经上皮层内外层间分离,层间有低反射带,绿色箭头表示中心凹结构部分尚存,黄色箭头表示RPE层反射不均,伴间断,红色箭头表示脉络膜暗腔扩大

本病可分为家族性遗传性及散发病例两种。前者表现为视杯附加裂隙和切迹,为视杯的原发性缺陷,主要为常染色体显性遗传,少数为隐性遗传,已有多人报道[8-10],伴手足发育畸形、双侧黄斑缺损、四肢末端发育不良等表现称为Sorsby综合征。后者为黄斑发育异常, 多与母亲妊娠期宫内感染(如弓形虫、结核、梅毒等)有关,感染导致胎儿脉络膜炎,组织破坏,炎症痊愈后遗留瘢痕,表现为黄斑缺损, 常伴Down综合征, 眼部可合并虹膜和(或)视盘缺损、小眼球、小角膜等,亦可有Leber’s先天性黑蒙、视网膜色素变性、视网膜或脉络膜进行性萎缩等疾病[2]。以上关于先天性黄斑缺损的病因仅为学说,尚未明确。

Mann根据巩膜暴露程度及色素多少将本病分为以下3种类型: (1)色素型:最多,缺损只累及黄斑区脉络膜,缺损区内及其边缘可见大量色素增生及聚集, 缺损区可见迂曲脉络膜大血管及正常视网膜血管跨越,脉络膜毛细血管缺如。(2)无色素型:缺损累及脉络膜和视网膜, 呈现白色巩膜组织, 色素少, 视网膜血管终止于缺损区边缘, 不进入缺损区, 缺损区常低于正常眼底平面, 甚至呈凹陷的深坑。色素型与非色素型可有不同程度的交叉。(3)血管异常型:表现与无色素型相似,但缺损区视网膜血管与脉络膜血管吻合或血管自缺损区向玻璃体延伸, 有时可到达晶状体后表面[11]。

此患者考虑为散发型黄斑缺损,属于色素型(和无色素型有轻度交叉),病变累及颞侧部分中心凹,视力较好,这是之前的病例尚未报道的,鉴于其特殊性,予随访观察。关于本病的治疗, 目前尚无有效的治疗方法, 有待进一步的研究。