29株虫生真菌的鉴定及对烟粉虱的毒力

2020-07-16陈中琴梁文龙黄丽萍沈斌斌

陈中琴,梁文龙,黄丽萍,沈斌斌

(广东省生物农药创制与应用重点实验室/生物防治教育部工程研究中心/华南农业大学 农学院,广东 广州 510642)

虫生真菌是一类重要的生物资源,也是生态系统的重要组成部分,其寄主广泛,包括半翅目的蚜科、飞虱科、叶蝉科、沫蝉科、粉虱科和盲蝽科,鳞翅目、鞘翅目、双翅目和缨翅目等昆虫[1]。虫生真菌以种类多、安全有效、应用期长、不伤害天敌、不易产生抗性及能快速大量生产等优点著称,在生物防治中有着无可比拟的反复侵染性和生产便利性[2]。白僵菌Beauveria寄主范围广泛,包括重要的农业和森林害虫[3-5]、病媒介昆虫[6-7]和蜱螨类[8],易培养,且对温血动物和植物无害,另外,不仅对成虫治病力强,还能侵染幼虫、蛹、成虫等虫态,对下一代有持续作用[9-10]。

烟粉虱Bemisia tabaci属于半翅目Homoptera粉虱科Aleyrodidae小粉虱属Bemisia,是重要的农业害虫之一,可通过直接刺吸及有效传播病毒而对作物造成损伤[11-13]。成虫高度杂食性,侵染1 000多种植物,并可传播菜豆金色黄花叶病毒属Begomovirus、毛形病毒属Crinivirus、香石竹潜隐病毒属Carlavirus、番茄托拉多病毒属Torradovirus和甘薯病毒属Ipomovirus等300多种病毒,造成的经济损失每年达数10亿美元[14-15]。烟粉虱若虫拥有蜡质外壳,常固定吸附在作物表面,仅以刺吸式口器危害作物,化学杀虫剂很难渗入其体内,为了达到防治效果往往加大药量,这样不但增加经济成本而且污染环境,还会提高害虫的抗药性[16]。目前烟粉虱对除虫菊酯类、有机磷类等杀虫剂均已产生了较为强烈的抗药性[17],因此,研究有效的烟粉虱生物防治技术尤为重要。

本研究以华南农业大学生物防治教育部工程研究中心保存的29株菌株为研究对象,对菌株进行形态学及分子生物学分类鉴定,测定不同菌株对烟粉虱的室内致病力,最终筛选出致病力较强的优良菌株,以期为烟粉虱防治提供后备的生产菌株。

1 材料与方法

1.1 供试材料

虫生真菌共计29株,均为华南农业大学生物防治教育部工程研究中心继代保存的菌株。具体信息详见表1。

棉花“鲁棉研32号”购自山东省潍坊市种子管理站。自然条件下,用经高压灭菌的营养土钵栽培棉花种子,生长期间棉花苗置于干净的养虫笼(60 cm×60 cm×60 cm)内,待苗长至 6~8 叶期时用于试验。

B型烟粉虱种群2005年采自华南农业大学教学实习农场,寄主植物为番茄。采回后烟粉虱被隔离饲养在生物防治教育部工程研究中心的棉花寄主上继代繁殖。饲养条件为温度(27±1)℃,光周期为14 h 光∶10 h 暗,相对湿度 (75±5)%。

Ezup柱试真菌基因组DNA抽提试剂盒[生工生物工程(上海)股份有限公司]、吐温−80(φ为0.05% )、95%(φ)乙醇溶液、75%(φ)乙醇溶液、葡萄糖、琼脂糖、戊二醛、丙酮、磷酸缓冲液、DL2000 DNA Marker。

1.2 方法

1.2.1 虫生真菌的形态学鉴定 将菌株转接到新的 PDA 培养皿 25 ℃ 条件下培养 3~5 d,取菌丝分布均匀的供试菌一皿,用直径1.5 cm的打孔器打菌饼,将菌饼置于PDA平板中央进行接种,25 ℃光照培养箱内培养。用十字交叉法,分别于第 3、5、7、9 和 10 天测定各菌株的纵横菌落直径,每株重复测定5~6个皿,以加入无菌水的PDA培养基作为对照。同时,10 d后用相机拍摄菌落正反面。

将上一步骤培养10 d形成的菌落全部置于50 mL 0.05%(φ)的吐温−80 溶液中,充分振荡,取200 μL孢子悬浮液,在血球计数板上镜检各菌株的孢子萌发情况。每处理重复3次,以加入无菌水的液体培养基作为空白对照。菌株产孢量计算公式为:

1 cm2菌株产孢量=(平均每小格孢子数×4×106×稀释倍数)/(3.14×0.09)。

进行孢子的扫描电镜观察。

1.2.2 虫生真菌的分子生物学鉴定 用Ezup柱试真菌基因组DNA抽提试剂盒提取总DNA。

ITS序列、Bloc序列、TEF序列的PCR扩增均采用通用引物,详细引物信息见表2。PCR反应体系为 25 μL 体系,其中 ddH2O 10 μL,2×TaqPCR StarMix 12 μL,上下游引物各 1 μL,DNA 模板 1 μL。ITS 扩增条件:94 ℃ 5 min;94 ℃ 1 min,55 ℃ 1 min,72 ℃ 1 min,35 个循环;72 ℃ 延伸 10 min。Bloc扩增条件:95 ℃ 5 min;95 ℃ 30 s,54 ℃ 30 s,72 ℃ 80 s,40 个循环;72 ℃ 延伸 15 min。TEF 扩增条件:TEF 采用降落 PCR 的扩增方式,95 ℃ 5 min;95 ℃30 s,66 ℃ 30 s,72 ℃ 1 min,每个循环退火温度降低 1 ℃,11 个循环;95 ℃ 30 s,56 ℃ 30 s,72 ℃1 min,35 个循环;72 ℃ 延伸 10 min。将目的条带大小合适样品的纯化回收产物送上海美吉生物医药科技有限公司进行序列测定。利用软件Geneious进行序列拼接,进行Blast序列相似性搜索,采用软件MEGA 7.0构建系统进化树。

表2 虫生真菌DNA的PCR扩增引物Table 2 PCR amplification primers for entomogenous fungal DNA

1.2.3 虫生真菌对烟粉虱的毒力测定 在PDA平板上培养7 d后,充分产孢的虫生真菌分生孢子用0.05%(φ)吐温−80无菌水洗脱,搅拌,充分振荡,过滤,用血球计数板计数,测量母液的浓度,配制成1×108mL−1的孢子悬浮液,再稀释成 1×107mL−1的孢子悬浮液备用。

将带有烟粉虱2龄若虫的棉花叶片背面浸于配好的孢子悬浮液中,30 s后取出,待叶片自然晾干后,将叶片背面朝上置于琼脂培养基中,用保鲜膜封口并扎孔通气,将培养皿倾斜放置,置于人工气候箱中,饲养条件为温度(27±1)℃,光周期14 h光∶10 h 暗,相对湿度 (75±5)%。以 0.05%(φ)吐温−80无菌水为空白对照。每个处理重复4次,每个重复100头若虫。于7 d后检查烟粉虱的死亡情况并记录死亡数,计算死亡率。

1.3 数据处理

采用SPSS17.0与Excel软件进行数据处理及统计分析,Duncan’s进行差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 虫生真菌的形态学观察

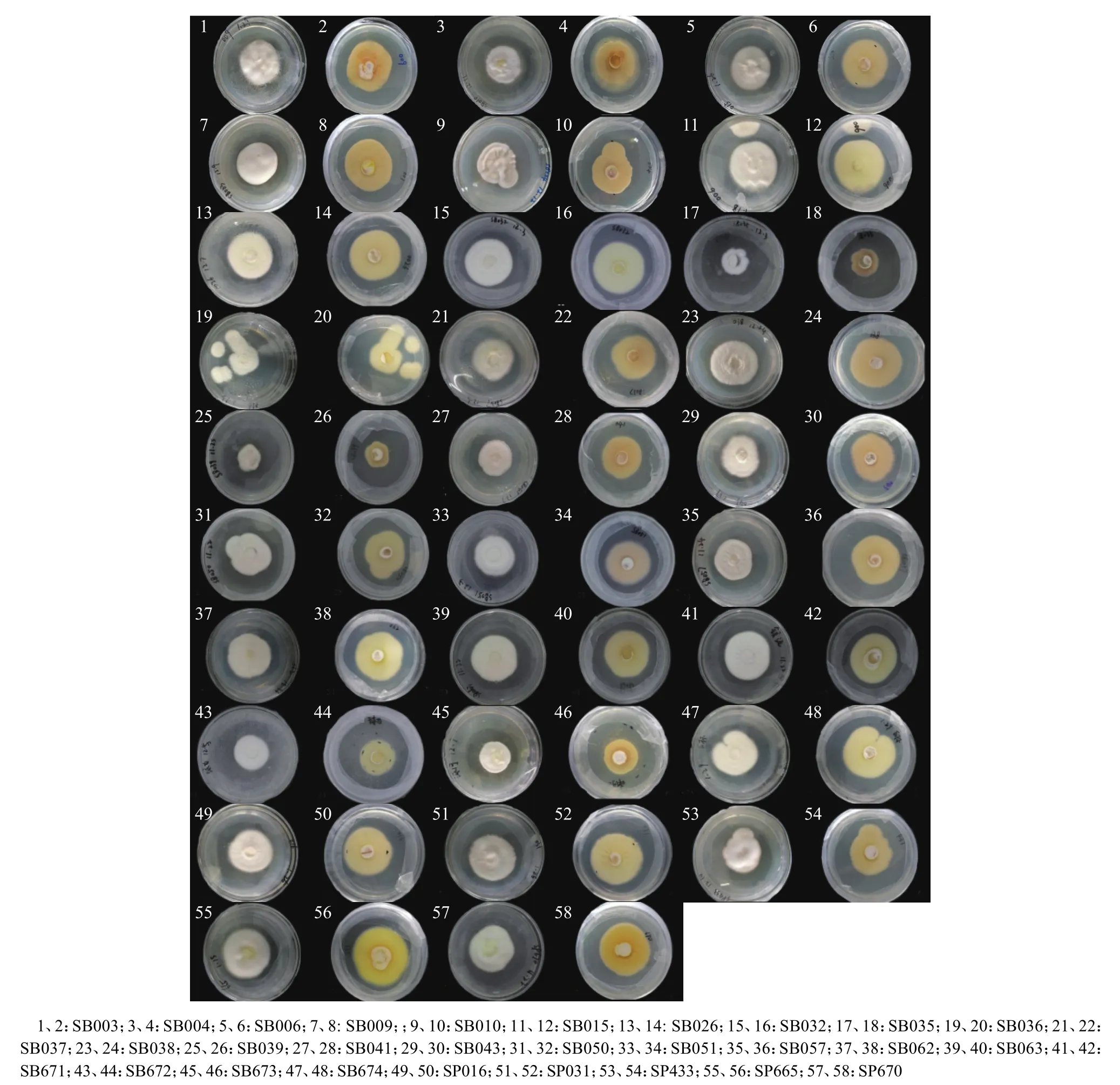

2.1.1 虫生真菌的菌落形态 培养第10天分别观察及拍摄PDA培养基上各菌株菌落的正面及背面形态图(图1)。

菌株SB003菌落呈白色,中央气生菌丝突起,向外气生菌丝减少,变薄,背面橘黄色,培养基平板不变色(图1-1、1-2);菌株SB004菌落呈放射状有褶皱,中间绒毛状,背面橘黄色(图1-3、1-4);菌株SB006菌落由绒毛状变粉末状,中间为凸起粉末状(图 1-5、1-6)。

菌株SB009菌落呈绒毛状,表面白色,背面橘黄色(图1-7、1-8);菌株SB010菌落由绒毛状变粉末状,背面边缘呈绒毛状,表面白色,背面橘黄色(图1-9、1-10);菌株SB015菌落由绒毛状变粉末状,边缘无绒毛,背面白色或淡黄色,后期中间凸起厚粉末 (图 1-11、1-12)。

菌株SB026(图1-13、1-14)菌落形态特征同菌株 SB015;菌株 SB032(图 1-15、1-16)、SB036(图 1-19、1-20)、SB037(图 1-21、1-22)、SB038(图 1-23、1-24)菌落初期为绒毛状,中央气生菌丝突起、疏松,后期中间有凸起厚粉末,边缘呈绒毛状,有褶皱,表面白色或乳白色,培养基平板不变色,此外,菌株SB037、SB038菌落有液滴;菌株SB035(图1-17、1-18)菌落由绒毛状变粉末状,表面白色,背面呈橘黄色。

菌株 SB039(图 1-25、1-26)、SB041(图 1-27、1-28)菌落絮状,表面白色,背面淡黄色;菌株SB043培养10 d的菌落由绒毛变粉末状,边缘呈绒毛状,背面呈淡黄色 (图 1-29、1-30)。

菌株SB050菌落由绒毛状变为粉末状,表面白色,培养基背面白色或淡黄色(图1-31、1-32);菌株SB051菌落前期绒毛状,后期粉末状,中间凸起厚粉末,边缘呈绒毛状,菌落放射状,背面淡黄色(图1-33、1-34);菌株SB057菌落由绒毛状变粉末状,边缘无绒毛,背面白色或淡黄色(图1-35、1-36)。

菌株 SB062(图 1-37、1-38)、SB673(图 1-45、1-46)菌落形态同 SB032;菌株SB063(图 1-39、1-40)、SB671(图 1-41、1-42)、SB672(图 1-43、1-44)和 SB674(图 1-47、1-48)菌落形态同 SB050。

菌株SP016(图1-49、1-50)菌落形态同SB043;菌株SP031菌落中间绒毛状,表面白色,背面淡黄色,边缘绒毛状 (图 1-51、1-52);菌株 SP433(图 1-53、1-54)菌落形态同SB032。

菌株 SP665(图 1-55、1-56)、SP670(图 1-57、1-58)菌落绒毛状,中央气生菌丝突起、疏松,向外气生菌丝减少、变薄,中部淡黄色,边缘白色,背面橘黄色或淡黄色,培养基平板不变色。

图1 菌株的菌落形态(奇数为正面,偶数为反面)Fig. 1 Colony morphology of strain(the odd number showed the front and the even number showed the back )

2.1.2 孢子的扫描电镜观察 菌株 SB009 的孢子呈卵形和近球形,孢子直径 1.8~2.2 μm (图 2a)。菌株 SB026 的孢子呈卵形,孢子直径 1.8~2.4 μm (图 2b)。菌株SB038产孢细胞的基部膨大,产孢轴“Z”型弯曲,分生孢子有球形和卵形,孢子直径1.7~2.6 μm(图2c)。SB041 孢子形状和大小与SB009比较类似,孢子卵形,部分为近球形,直径 1.6~2.5 μm (图2d)。SP031孢子有球形,也有椭圆形,孢子大小1.3~1.5 μm (图 2e)。SP665 分生孢子梗不规则分枝,长短不一,基部拟椭圆形膨大,变细成明显的颈部。分生孢子球形或椭圆,孢子直径 1.4~2.2 μm (图 2f)。2.1.3 菌落生长速率 虫生真菌的各菌落生长速率见图3,菌株培养前期(3 d),菌株的菌落直径差异不明显,菌株SB010和SP031的直径大于25.0 mm,菌株 SB038、SB035、SB039 的直径小于 20.0 mm,其他菌株的菌落直径为20.8~24.3 mm,菌株间无明显差异;随着培养时间的延长,菌株的菌落直径差异增加,菌株培养5d时,菌株SB010、SB032、SP031、SB006的菌落直径大于 35.0 mm,菌株SB010的菌落直径最大,为37.9 mm,菌株SB039与SB035的菌落直径偏小,不到25.0 mm;培养7 d时,菌落直径达40.0 mm以上的菌株占供试菌株的一半,而菌株SB035与SB039的菌落直径却不到30.0 mm;培养 9 d 时,菌株 SP031、SB010、SB006、SB032、SB671、SB062、SB037、SB672 的菌落直径达50.0 mm及以上,而菌株SB035的菌落直径仍不到 30.0 mm;培养 10 d 时,菌株 SB010 与 SP031 已达 60.0 mm 以上,分别为 62.7 和 61.3 mm,生长速率最快;菌株SB041、SB039和SB035的菌落直径不到40.0 mm,菌株SB035的菌落直径仍为各菌株中菌落直径最小的,仅有30.3 mm。

图2 菌株的孢子结构图Fig. 2 Spore structure of strain

图3 虫生真菌的菌落生长速率Fig. 3 The growth rates of entomogenous fungal colonies

2.1.4 菌株产孢量 菌株产孢量见表 3,29 株虫生真菌的产孢量存在明显差异。其中,菌株SB032产孢量最大,其次依次分别为SB039、SB038、SB004、SB006、SB050、SP433、SB036 和 SB043,产孢量均大于 108mL−1。产孢量最少的为 SB003和SB041,产孢量不到 3.50×107mL−1。

2.2 虫生真菌的分子生物学鉴定

将ITS区、TEF区、Bloc区的序列拼接后去除ITS4、ITS5、2218R、983F、B5.1F 和 B3.1R 的引物序列,ITS 区的片段为 550~600 bp,TEF 区为 1 000 bp左右,Bloc 区的片段为 1 500 bp 左右,在 GenBank上进行BLAST比对,比对出的相似性最高的菌株结果见表4,最终比对得出分别属于球孢白僵菌、假球孢白僵菌和环链棒束孢。

将供试的29株菌株的ITS序列、TEF序列和Bloc序列采用最大似然法建树建立系统发育树(图4)。ITS序列构建的系统发育树(图4a)分为2大分支,第1分支为假环链棒束孢ARSEF 6242与供试菌株SB003、SP665和SP670,因此可把它们归为环链棒束孢;第2大分支为白僵菌属,24株供试菌株与白僵菌属的不同球孢白僵菌类聚,为球孢白僵菌,但其中菌株SB039、SB041与Strain E51类聚1分支,为假球孢白僵菌。

TEF序列构建的系统发育树(图4b)分为3大分支,第1分支为棒束孢所在的分支,菌株SB003、SP665和SP670与菌株ARSEF 6240类聚,为环链棒束孢;第 2分支由菌株 F884、ARSEF 1855、SB039和SB041组成,为假球孢白僵菌;第3分支由供试的24株菌株和菌株RCEF 0006、RCEF 1276、RCEF 0301、RCEF1491、RCEF0333、ARSEF 1104和CHE-CNRCB 168组成,为球孢白僵菌。

表3 虫生真菌的产孢量1)Table 3 Spore productions of entomogenous fungi

表4 供试菌株ITS区、TEF区和Bloc区的序列比对结果Table 4 Results of comparing the ITS regions, TEF regions and Bloc regions of test strains

图4 基于不同序列以最大似然法构建的真菌系统发育树Fig. 4 Phylogenetic tree of fungi constructed using the maximum likelihood method and based on different sequences

SP665、SP670和SB003的Bloc区未能扩增成功。Bloc序列构建的系统发育树(图4c)分为2大分支,第1分支为假球孢白僵菌ARSEF 1855、F884所在分支,与该种类聚的也是菌株SB039和SB041;第2分支分由3个小分支构成,为球孢白僵菌。各种间的自展支持率基本大于50%。

TEF-Bloc序列构建的系统发育树(图4d)与单基因Bloc序列构建的发育树很相似,自展支持率不一样,但供试菌株与各菌种的类聚位置一致。

2.3 虫生真菌对烟粉虱的毒力测定

不同浓度的各菌株孢子悬浮液对烟粉虱2龄若虫的7 d毒力测定结果见表5,各菌株在同一处理时间下,致死率存在差异。当孢子悬浮液为1×107mL−1时,菌株SB039的致死率最高(72.77%),其次是SP433 菌株 (69.03%);当孢子悬浮液为 1×108mL−1时,菌株 SP433、SB009、SB050、SB036、SB043 的致死率达80%以上,菌株SP433的致死率最高(87.37%),致死率最小的是菌株SP031(52.85%)。同一菌株不同浓度,致死率随着孢子悬浮液浓度的增加而升高,而菌株 SB039、SB063、SP031、SP670、SB671、SB035 在孢子悬浮液为 1×107和 1×108mL−1下处理烟粉虱若虫7 d后得到相似的致死率。

表5 不同浓度的孢子悬浮液处理烟粉虱2龄若虫7 d的死亡率1)Table 5 Mortality of the 2nd instar nymphs of Bemisia tabaci infected with spore suspensions of different concentrations for 7 days %

3 讨论与结论

对本实验室长期保存的29株虫生真菌进行了形态学与分子生物学鉴定。供试的29株真菌菌株间的菌落直径、产孢量、孢子结构存在一定差异,菌株形态与以前描述相符,但菌株的形态特征存在交叉现象,不易区分。同一种分生孢子的大小或菌株形态在培养中会发生一定的变化[18]。在分子鉴定中,用ITS区序列鉴定白僵菌属内各种的效果不理想,ITS区序列的一致性程度很高,用ITS区序列单独建系统发育树时,我们发现供试菌株在系统发育树中不能以种为分支各个分开而是呈现交叉状态,对于需严格区分不同种或不常见的白僵菌的效果不理想,因此需要引入其他辅助基因序列[19]进行研究,而有报道称白僵菌属内有些种的TEF序列对比差异太小会导致难以区分、分类结果错误等问题[20-22],因此多基因位点分析在近年来有成为研究物种差异主要方法的趋势。张云月等[23]鉴定白僵菌时,用ITS序列建构系统树时也出现了菌属内各种与球孢白僵菌系统交叉的现象,另外,他们还引入了β-tubulin序列,但也没能很好地区分白僵菌内种,验证了ITS序列用于白僵菌属内种分类的效果不理想。芦俊佳等[24]鉴定楚雄腮扁叶蜂寄生真菌时,用ITS序列比对时,发现相似性太高,也不能对菌株的分类做出正确的界定,又对其18 S序列进行了扩增,最终确定了菌株的分类位置。白僵菌属内种的菌株鉴定是否也可以采用ITS和18S序列来解决需要进一步的试验验证。

我们将TEF区、Bloc区的序列及TEF-Bloc联合序列构建系统发育树,运用了最大似然法构建系统发育树,结果显示29株菌株共包括24株球孢白僵菌、2株假性球孢白僵菌和3株环链棒束孢。另外,菌株SB003、SP670和SP655在Bloc区没能扩增出来,出现这种情况的原因还有待进一步的试验验证。分子生物学逐渐成为真菌鉴定的辅助手段,但分子生物学方法也会受基因库的完善程度、基因库中高度同源性系列的多少以及具体物种ITS区的可变程度等因素的影响[25-28]。球孢白僵菌在自然环境中的遗传变异较为广泛,且影响因素很多。从系统发育树来看,与地域环境的影响也有关,如在TEF-Bloc联合构建的系统发育树中,SB036、SB038和SB037聚在同一小支,而它们的采集地都是在内蒙古自治区内;3株从甘肃省采集的菌株SB006、SB004和 SP031在 ITS、TEF-Bloc的系统发育树都聚在同一支。但来自同一省份采集地却并不都聚在同一小分支,如SB010、SB035、SB671、SB673都采集于云南省,但在TEF-Bloc联合构建的系统发育树上,上述4株菌株各自属于不同的4个小分支。这与方志刚等[29]对不同球孢白僵菌菌株进行地区来源与遗传多样性分析得到的结果类似。

本试验结果显示,菌株SP433和SB009在烟粉虱防治中具有很高的应用潜力。在本研究中,在孢子悬浮液 108mL−1处理 7 d,烟粉虱的死亡率为52.85%~87.37%,王慧[30]研究白僵菌对烟粉虱若虫的侵染效果,在孢子悬浮液 108mL−1处理 10 d 后,烟粉虱的死亡率为52.85%~87.37%;吴乾兴等[31]研究球孢白僵菌对烟粉虱若虫的侵染效果,在孢子悬浮液 108mL−1处理 6 d 的烟粉虱死亡率为 61.2%~87.9%;以上结果表明,同种的不同菌株可能有不同的致病效果。已有研究通过白僵菌侵染生长动力学试验证实影响毒力差异的一大重要因素是菌体增殖能力不同[32],另外还可能与采集地点、菌株保存时间、菌株分离对象等有关。

研究白僵菌联合其他杀虫剂或寄生昆虫进行联合防治是研究的热点,银航等[33]使用球孢白僵菌与保幼激素联用,可显著提高对花椒蚜虫的致死率;张爽等[34]使用苏云金杆菌和球孢白僵菌复配来提高对小菜蛾幼虫的杀伤力;杨芷等[35]利用赤眼蜂搭载球孢白僵菌对亚洲玉米螟进行协同防控。未来白僵菌的应用范围将更加广泛、方法将更加多样,如何有效利用我们筛选出的高致病力的菌株还有待进一步的研究。