新冠肺炎疫情期间人群心理焦虑抑郁水平与差异分析及与SARS等疫情特点对比

2020-07-15王英雯王楚东廖振欣张雪妍赵明一

王英雯,王楚东,廖振欣,张雪妍,赵明一

(中南大学湘雅三医院儿科,中国湖南长沙410013)

2019年末,武汉报道了一种新型冠状病毒肺炎,至今该疫情仍在全球范围内蔓延。2020年2月11日,世界卫生组织(World Health Organization,WHO)将这种新型冠状病毒引发的疾病命名为2019冠状病毒病(corona virus disease 2019,COVID-19)[1]。COVID-19感染者的症状多变,多以发热、乏力、干咳为主要表现,少数伴有鼻塞、流涕、腹泻等上呼吸道和消化道症状,并伴有肺部CT磨玻璃样改变。重症患者多出现急性呼吸窘迫综合征、脓毒性休克、难以纠正的代谢性酸中毒、凝血功能障碍甚至死亡。COVID-19的病原体是一种与严重急性呼吸综合征冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus,SARS-CoV)及中东呼吸综合征冠状病毒(Middle East respiratory syndrome coronavirus,MERS-CoV)具有高度同源性的新型冠状病毒。

在此类突发公共卫生事件中,群众的心理状态易受到冲击和影响。由于疫情发展对群众而言具有不可控性和不确定性,易引起焦虑及抑郁等一系列相关心理问题,因此人群心理健康十分值得关注[2]。

本研究旨在根据已有信效度良好的量表制成自编调查表,进行人群COVID-19疫情期间的心理状况调查。通过对人群心理状况的分析,探究此次疫情对人群造成的心理冲击程度以及人口学特征差异,并分析可能因素,以期帮助民众进行疫情期间的有效心理调控。此外,通过将此次疫情与SARS等其他疫情相比,总结突发公共卫生事件的特点和防治策略。

1 调查方法

1.1 调查问卷及统计学方法

本问卷工具由四部分组成:1)自编人口学调查表。调查内容包括性别、年龄、所在地区;2)自编疫情情况调查表。内容包括调查对象自己及周围人有无确诊、隔离;3)心理焦虑情况调查表。采用由Zung W K于1971年编制的焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS),经信效度检验此表应用于我国国人有良好的信效度[3]。被试按实际情况对表中条目作答,对作答得分进行计算,取整处理后得到标准分,0~49分为无焦虑倾向,50~59分为轻度焦虑倾向,60~69分为中度焦虑倾向,70分以上为重度焦虑倾向;4)心理抑郁情况调查。采用Zung W K于1965年编制的抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS),经信效度检验此表应用于我国国人有良好的信效度[4]。被试按实际情况对表中条目作答,对作答得分进行计算,取整处理后得到标准分,0~52分为无抑郁倾向,53~62分为轻度抑郁倾向,63~72分为中度抑郁倾向,73分以上为重度抑郁倾向。数据处理后采用SPSS 12 for Mac软件进行量化分析。

1.2 样本量计算

前期预调查中显示焦虑粗检出率约为20%,抑郁粗检出率约为52%。根据研究目的,计算样本量(N)的公式可选为:其中 uα表示双侧概率下的u界值,P表示总检出率,取预调查中的粗检出率。当计算焦虑的样本量时,P取预调查中人群焦虑的粗检出率(20%),取双侧检验水准α=0.05,δ=4%(允许误差设置为4%),经计算样本量为384例;当计算抑郁的样本量时,P取预调查中人群抑郁的粗检出率(52%),取双侧检验水准α=0.05,δ=4%,经计算样本量为599例。

1.3 调查样本及被试基本信息

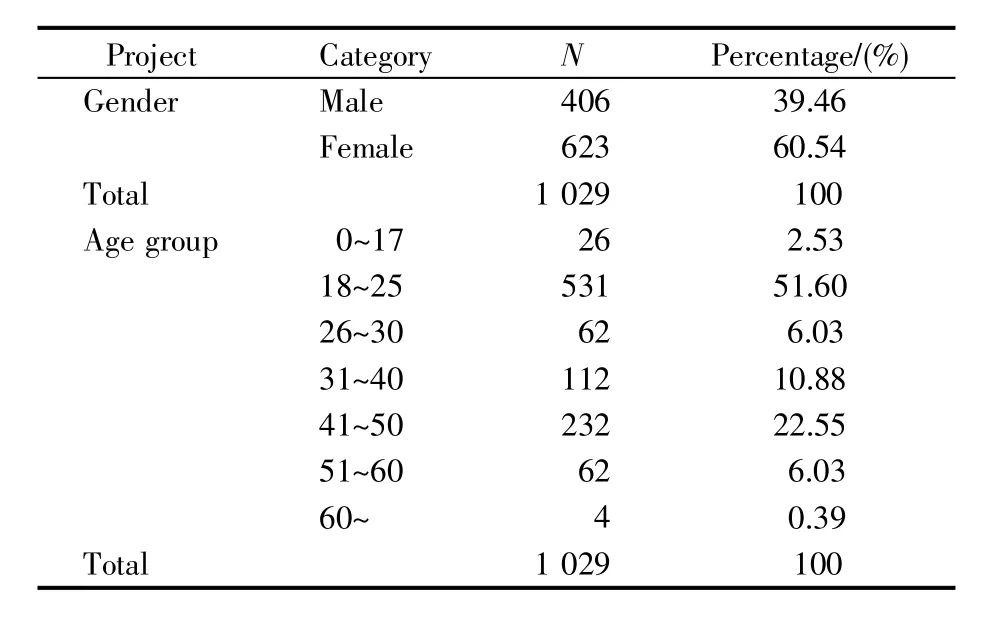

本问卷采用完全随机抽样方法,具体方案:在全国范围内,通过网络平台随机发放问卷并抽样分析。调查时间为2020年2月20日至2月22日。所有受试者均遵循自愿、知情、同意原则。剔除无效问卷、缺失信息问卷后,收集到1 029份有效问卷。样本基本信息如表1所示。

表1 调查样本基本信息Table 1 The baseline information of the study samples

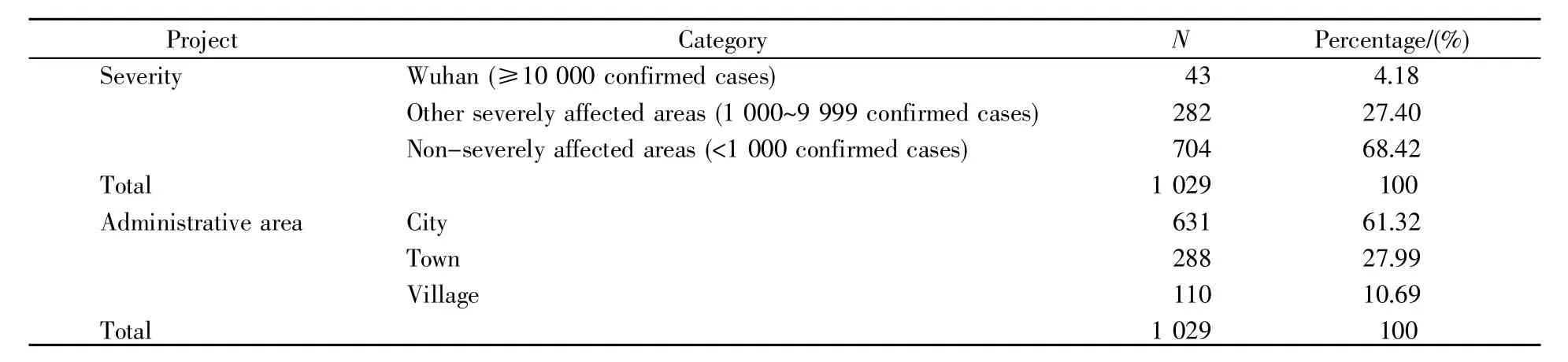

样本所在地区主要集中在河北、北京、广东、湖北、湖南,其余地区(包括香港、澳门)除台湾外均有零星分布。由于各个地区样本的分布程度不等,在进行后续问卷处理时,按国家公布的2020年2月22日全国疫区分布地图,将各地区划分为疫情中心(即湖北武汉:确诊人数超10 000人)、除湖北外疫情严重地区(包括除武汉外的湖北其余地区、湖南、浙江、河南、广东:确诊人数1 000~9 999人)、其他地区(确诊人数小于1 000人)。按所在地区疫情严重情况划分后的样本分布情况见表2。

此外,由于中国城乡经济结构、人口结构等各方面存在显著差异,根据刘冠生[6]在2005年提出的运用于统计学数据的城乡概念,我们按市—镇—村模型划分行政区域,具体的样本分布情况见表2。

2 结果及分析

2.1 人群焦虑及抑郁水平

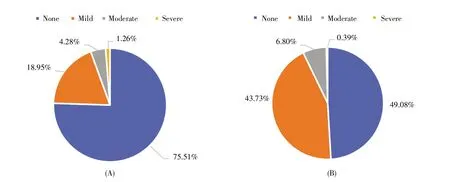

对SDS、SAS调查结果进行标准分转换,并按量表标准将人群焦虑、抑郁水平进行分级划分,分为无倾向和轻度、中度及重度倾向,具体数据结果见图1。结果显示,存在焦虑倾向的人群约占24.49%,平均得分44.71±0.53;存在抑郁倾向的人群约占50.92%,平均得分51.72±0.55。

2.2 不同性别、年龄组人群的心理状态分析

对不同性别人群的心理状态进行分析,χ2检验发现新冠肺炎期间不同性别人群的焦虑水平具有统计学差异(P=0.048),女性略高于男性;而抑郁水平之间的差异不具有统计学意义(P=0.240)。进一步的方差分析发现,男性组焦虑标准分(44.17±9.25)与女性组焦虑标准分(45.07±8.28)无统计学差异(P=0.103);男性组抑郁标准分(44.17±9.25)与女性组抑郁标准分(45.07±8.28)也不存在统计学差异(P=0.554)。

表2 样本在国内各地区的分布Table 2 The geographical distribution of samples

图1 人群焦虑(A)和抑郁(B)程度结构图Fig.1 The structure chart of anxiety(A)and depression(B)levels

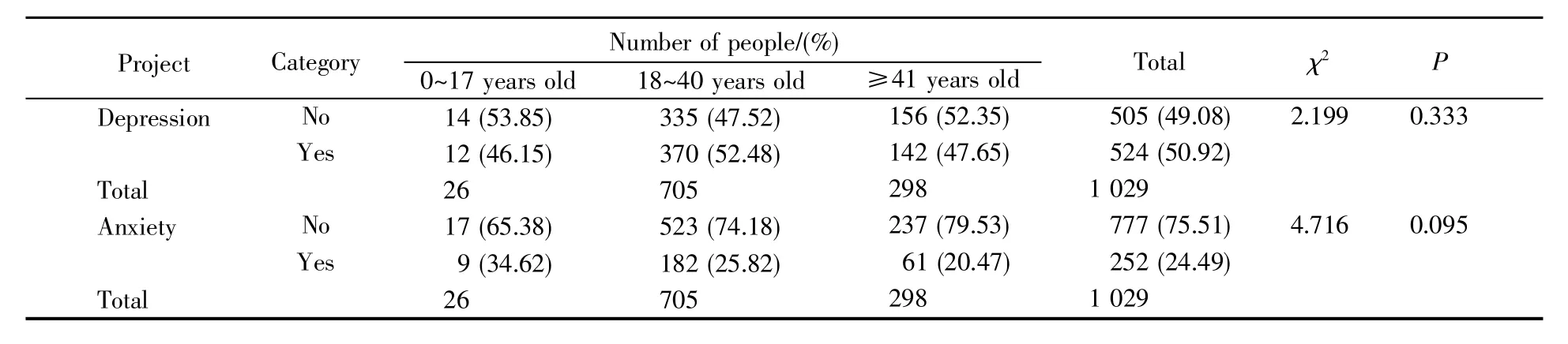

参考相关文献的年龄划分标准[7~8],将受试者分为儿童及少年组(0~17 岁)、青年组(18~40 岁)和中老年组(≥41岁),进行心理状态比较。χ2检验发现,不同年龄组的焦虑及抑郁检出情况不存在统计学差异(表3)。但是方差分析结果显示:各年龄组之间的焦虑标准分(P=0.008)和抑郁标准分(P=0.004)存在显著性差异。经两两检验,以下差异具有统计学意义:青年组焦虑标准分(45.20±8.75)高于中老年组焦虑标准分(43.42±8.47);青年组抑郁标准分(52.34±7.96)高于中老年组抑郁标准分(50.30±10.91)。其他组别之间的差异无统计学意义。

2.3 不同区域划分下人群心理状态分析

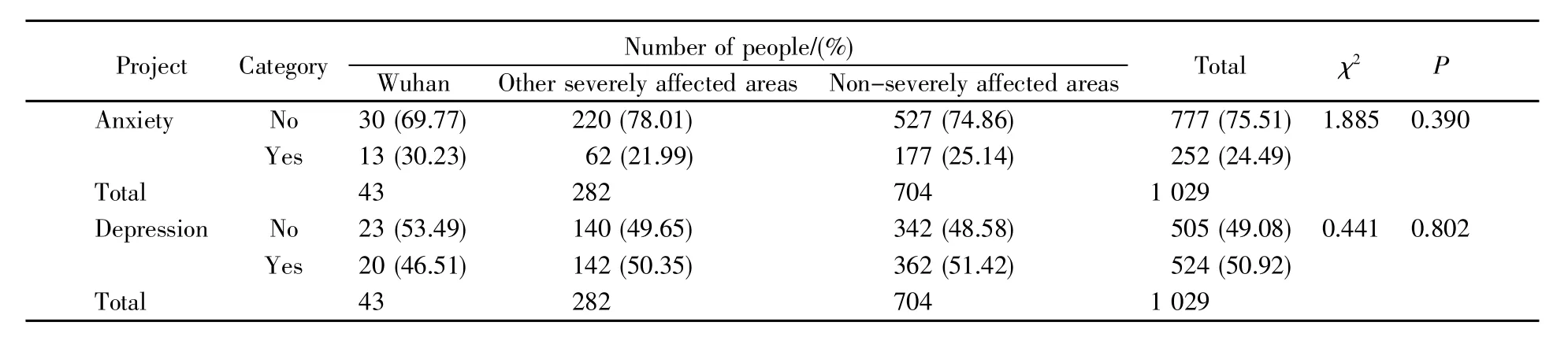

根据各地区疫情严重情况,分析人群的焦虑或抑郁水平。频数统计和χ2检验结果见表4。数据显示疫情严重程度对人群焦虑及抑郁检出情况的影响不具有统计学差异(焦虑:P>0.05,抑郁:P>0.05)。同时方差分析结果显示,各个组别之间的标准分也不具有统计学差异(焦虑:P=0.850,抑郁:P=0.667)。

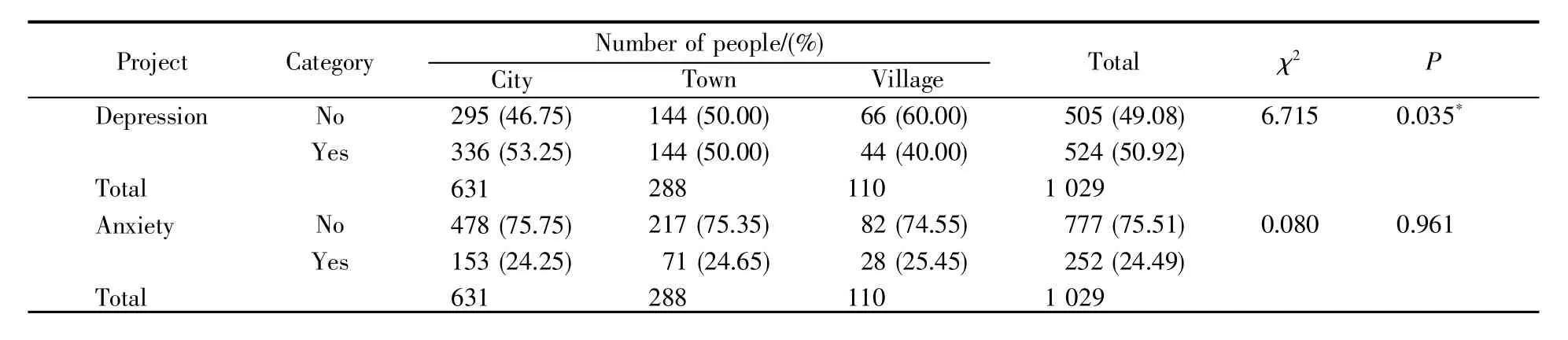

按本文前述方法,依据市—镇—村模式划分标准,将样本人群居住地划分为城市居民、镇上居民和农村居民。相关结果见表5,χ2检验发现不同区域的抑郁检出情况具有统计学差异(P=0.035);城市居民整体抑郁水平较高,而乡村居民整体抑郁水平较低;焦虑水平之间的差异不具有统计学意义(P=0.961)。方差分析结果显示:焦虑标准分整体不具有统计学差异(P=0.442);城市和农村居民的抑郁标准分存在显著性差异(P=0.007),城市居民的抑郁标准分(44.97±8.94)高于其余两组居民的抑郁标准分(镇:44.42±8.14,村:43.99±8.55)。

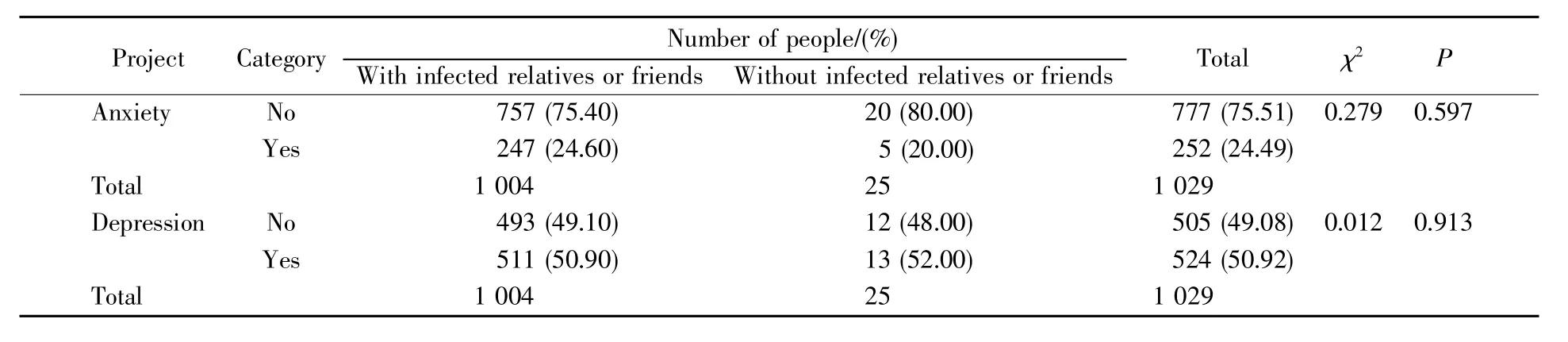

2.4 疫情期间确诊及隔离情况对群众心理状态的影响

通过受试者自行汇报的方法收集受试者在新冠肺炎疫情期间是否存在自己或亲人、朋友有过隔离或确诊的经历。疫情确诊情况对群众心理状态影响的χ2检验结果见表6,差异均无统计学意义(P>0.05)。不同隔离经历下群众的焦虑及抑郁水平亦无统计学差异(焦虑:P=0.159,抑郁:P=0.217)。基于方差分析的结果显示,隔离情况中各个组别之间的标准分不具有显著性差异(焦虑:P=0.161,抑郁:P=0.350);确诊情况中各个组别之间的标准分也不具有显著性差异(焦虑:P=0.885,抑郁:P=0.753)。

3 讨论

3.1 新冠肺炎疫情造成的心理问题具有无差别群体性

本研究的调查结果发现,新冠肺炎疫情期间人群焦虑及抑郁水平较高,呈现出群体性心理问题。在我国之前的突发公共卫生事件(例如2003年的SARS、2013年的H7N9等疫情)中,人群心理状态基于性别、年龄、地域等不同人口学特征呈现不同水平的差异。在SARS流行期间,女性焦虑程度高于男性[9];农村居民的逆向指标(逆向指标越小,心理状况越好)虽较低,但显著高于其他人群[10];隔离区内的人群比隔离区外的人群、疫区人群比非疫区人群均表现出更低的心理焦虑状态[2]。甲型H1N1(influenza A)流行期间,女性心理出现异常情况的比例高于男性[11]。本研究发现女性焦虑水平较男性稍高,青年组焦虑及抑郁水平较中老年组稍高,城市居民抑郁水平较镇、村居民稍高,而所在地区的疫情严重程度、确诊或隔离经验对人群焦虑及抑郁水平的影响却不存在显著性差异。上述分析表明此次心理焦虑及抑郁的高水平具有无差别群体性。

表3 不同年龄组人群的心理状态分析Table 3 Mental states of different age groups

表4 不同疫情地区人群的心理状态Table 4 The psychological conditions among people in areas with different severities of the epidemic

表5 不同居住地人群的心理状态Table 5 Psychological states of people living in city,town and village

表6 疫情确诊情况对群众心理状态的影响Table 6 The influence of the confirmed epidemic situation on the psychological state of crowds

研究发现公众对危机事件存在特定的心理反应模式,疫情中的风险认知会影响个体心理感受,而与疫情真实接触的实际经验可以减轻人群的负面心理[2],这使得疫区人群虽然接触到的SARS相关信息较多,但焦虑状态却显著低于非疫区人民。此外,有学者研究发现住在核反应堆附近的居民与离得较远的居民相比,他们对核反应堆的风险评价更低[2],该结果同样支持了这一结论。然而,本研究的调查并未发现这一差异性。另外,调查问卷选取“所在区域疫情发生程度”“个人或周围人是否存在确诊”“个人或周围人是否存在隔离经验”作为疫情影响因子展开分析,结果发现人群的心理状态均无显著差异性(P>0.05)。由此我们推断,造成群体高焦虑抑郁水平的因素可能并不局限于疫情本身。

3.2 新冠肺炎疫情与SARS等疫情的对比及其特点

与H1N1、手足口病(hand-foot-and-mouth disease,HFMD)以及SARS相比较,此次新冠肺炎疫情在突发原因、严重程度、政府响应程度等方面都有所不同,对社会以及公众的影响也有很大的差异。

2009年,全国(除西藏及港澳台地区)共报告手足口病例41 846例(2009年1月1日至2009年3月26日12时),达到当时前后数年的峰值。但由于易感人群明确为5岁以下的儿童(尤其是对毒株抵抗力差的婴幼儿),因此对于大多数民众来说并不会产生过多的影响。

对于2009年发生的甲型H1N1流感,美国约有6 080万病例,死亡约1.2万例,中国有12.7万病例,死亡800人[12]。其致死率只比普通流感(小于0.03%)略高0.03%。而且,在发现第1例样本的10 d后,WHO即刻宣布H1N1疫情成为国际关注的突发公共卫生事件。遗憾的是,美国防控机构并没有做出封城和停课的部署,因此成为最严重的疫区。中国当年采取了一系列的措施,如:追踪感染者迁移路线;了解病毒的潜伏期;对外来人口进行查询和控制;对中小学生放假以控制人口流动等,疫情迅速得到了控制[13]。庆幸的是,1918年H1N1病毒曾在西班牙流行,相关疫苗随之成功研制,当HIN1在2009年卷土重来时,各国可以针对疫情做出迅速反应[12]。

2003年发生在我国的SARS疫情则和上述两次公共卫生事件又有所不同。SARS是2002年出现在中国广东的一种传染性疾病。截至2003年8月16日,中国内地累计报告非典型肺炎临床诊断病例5 327例,死亡349例。疫情在国内多个省市传播后,全国各地实行了如前所述的一系列防控工作。但与此次的新冠肺炎疫情相比,SARS流行期间并没有进行封城措施[14]。

综上所述,本次新冠肺炎疫情的特点主要表现在以下几个方面:1)平均潜伏期1~24 d[15],携带者传播能力强,人群普遍易感,累及人群的年龄范围大于手足口病,致死率高于猪流感,传染性高于SARS[16];2)疫情传播迅速,传播范围广。本次疫情发生于2020年农历春节前夕,是返乡高峰期,而2003年SARS流行期间的交通运输跨度与载客能力和如今无法相比。此外,疫区武汉是重要的交通枢纽城市,迁入和迁出人群规模巨大,导致传播途径不好掌控,传播范围广;3)政府和医务人员响应及时。经历SARS后我国的疾控应急制度得到了更好的完善,对交通运输的管制、医院医护人员的保护、潜在感染者的监控能力有了进一步的提升。

3.3 居民异常心理状态的可能成因

既往研究表明,未发生疫情时大学生的焦虑检出率为19.1%[17],老年群体的焦虑检出率为10.1%[18];同时,我国学生年龄群体的抑郁检出率为30.3%[19],中老年群体的抑郁检出率为31.2%[20]。SARS期间,大学生年龄群体的焦虑检出率为9.5%[21],非疫区人群的焦虑检出率为21%[22];同时,大学生年龄群体的抑郁检出率为29.6%[21],非重点疫区人群的抑郁得分为40.25±11.13[23]。由于本次调查中未明确学生群体,所以只能对非重点疫区人群的抑郁得分进行对比。结果显示:本次调查中非重点疫区人群的抑郁得分为51.70±0.69,高于同条件下SARS期间的抑郁得分(P<0.05)。

针对本研究发现的新冠肺炎疫情的发生特点以及人群心理状态所呈现的无差别性,我们推测可能存在以下心理影响因素:1)居民外出时间急剧缩减。此次问卷数据显示,居民每日外出不超过2 h的占比为88.75%;2)疫情冲击对小微企业及就业产生较大压力,对居民产生了经济方面的影响;3)近年来新媒体发展迅猛,人群更容易多渠道便捷获取信息,这些信息对人群的心理产生冲击;4)患慢性病群体可能产生对医疗资源缺乏情况的担忧,随之引发心理压力。

综上所述,本次疫情对人群心理状态影响呈现无差别群体性,初步推测疫情本身并不是造成心理影响的主要因素,应充分考虑长期居家、经济影响等经济社会因素。当疫情管控政策涉及到社区管控,或疫情对全国经济造成普遍性波及时,我们更应高度注意群众的心理健康状态,进行合理疏导,呼吁群众采取正确的心理应对措施。此外,该项研究中具有以下不足:1)由于SARS等疫情期间的群众心理情况数据不足,且本次研究中没有充分考虑群体职业以及群体年龄比例,导致无法对比各疫情期间不同年龄层次的心理状态差别;2)由于疫情影响,本次调查采用的是网络随机抽样调查方法,存在一定的抽样误差。希望可以在接下来的研究中充分掌握社会各职业、各年龄层次的心理状况数据,并结合目前已有的大学生群体数据,进行整体分析,以便更全面了解心理状态各影响因素及其相关性。