父亲崔月犁:喊响“振兴中医”第一人

2020-07-14张晓平

编者按:近日,新冠肺炎疫情在全球多点爆发并呈扩散蔓延之势,中医药治疗新冠肺炎的经验作为中国疫情防控阻击战中的一个亮点,在海外受到广泛瞩目。回首改革开放以来中医药曲折发展之路,不能绕开的一位重要人物就是提出“振兴中医”口号的崔月犁。他并非中医出身,却立志在中医事业上有所作为,以实践化解中西医之争,因此,他被中医界人士誉为“岐黄殿堂一伟人”。

崔月犁(1920-1998),抗战时期曾是晋察冀抗日根据地一名八路军军医。1942年后长期在平津从事地下工作,在争取傅作义起义过程中发挥了重要作用。新中国成立后,曾担任北京市委统战部部长、北京市副市长等职。1978年崔月犁担任卫生部副部长后开始接管中医工作,1987年卸任卫生部部长。其间,我国中医药事业从举步维艰逐渐走上正轨。在崔月犁百年诞辰之际,本刊特刊发崔月犁之女张晓平女士回顾父亲呕心沥血领导中医事业走向复苏的艰辛历程的相关内容。本文作了部分删改。

2020年,在新冠肺炎疫情发生之初,中央采取的一个重要举措是组建国家中医医疗队,介入一线治疗,并初见成效。我相信,经历了这次瘟疫,人们会更加珍视中医——一份源于中国、造福人类的宝贵的医学资源。下面的故事讲述的是我的父亲,原卫生部部长崔月犁,率领卫生部及中医界人士发展中医的故事,“振兴中医”的口号就是在他主政时期提出的。

1978年,在卫生部部长江一真的举荐下,我的父亲崔月犁出任卫生部副部长。到部里工作不久,一天,江一真问他:你对中医有没有兴趣?你可不可以管一管中医?父亲说:可以,管什么都行。这样,父亲接管了中医工作。

提起中医,国人的第一印象是一直得到一定重视,比如毛泽东有过这样一段著名的批示:“中医药学是一个伟大的宝库,应当努力发掘,加以提高。”但是,又有多少人知道,中医发展到今天经历了什么?上世纪80年代的中医到了何种境地?全国中医队伍是怎么重建的?如何使这笔传承千年的医学遗产不被摒弃、不被西化并走向繁荣?从1978年接手到1987年卸任,父亲领导中医事业的9年在中医史上留下了令人无法忘怀的、浓墨重彩的一章。

找准影响中医发展的症结,策划中医医院和高等中医教育工作会议

为摸清中医的现状并找出影响中医发展的主要症结,父亲跑遍了全国27个省市,足迹遍及偏远地区的农村。调查中,他发现了两个基本事实:一是中医在农村是老百姓喜爱并能承受的主要医疗服务形式;二是中医在世界传统医学中是理论体系最完整、实践经验最丰富的医学,不愧是中华民族最伟大的文化遗产。同时,父亲也了解到阻碍中医发展的瓶颈有两个:一是长期以来用“科学化、现代化”来改造中医,忽视了中医药自身发展规律;二是用于中医事业发展的资金少之又少。卫生部每年的事业经费有30多亿元,对中医的拨款只占1.5亿,不到二十分之一。他的结论是:中国的卫生事业不能没有中医,我们应该振兴中医。

父亲的意见得到卫生部党组重视,卫生部组织力量撰写了《关于认真贯彻党的中医政策,解决中医队伍后继乏人的报告》。这篇调查报告列举了中医现状,指出要切实纠正对待中医药人员的错误态度,整顿和办好中医医院,并要求国家计委拨给一万人的劳动指标,从集体所有制的医疗机构和分散于城乡的民间医生中选拔一批具有真才实学的中医药人才,充实全民所有制的中医药医疗、教学和科研机构,各省市的经费使用要照顾到中医机构。随着这份内容翔实的报告上报国务院后,中医的转机出现了。1978年9月7日邓小平在此件上批示:“这个问题应该重视,要为中医创造良好的发展与提高的物质条件。”9月24日,中共中央以56号文件转发了这份报告。1978年12月卫生部决定在全国进行中医选拔考试,有两万多人参加考试。这是1949年后第一次大规模地选拔中医药人员。一大批中医药人才通过了考试,获准进入更高层次的中医医疗、教学和科研机构,成为中医发展的顶梁柱。

1982年,父亲升任为卫生部长。担任部长后,他主持召开的第一个全国性会议是衡阳会议。4月,坐落在湘江中游的衡阳用漫山遍野的杜鹃花迎来了几百名来自全国各地的远方来客。说起来人们可能不相信,这是卫生部成立以来首次召开的全国中医医院和高等中医药院校建设工作会议。受邀参加会议的人多数是“文革”后重新出来工作的中医界干部和名老中医。父亲策划并主持了这次会议。

改变中医从属地位从“衡阳会议”开始

开会之前,父亲反复修改了他的讲话稿。讲话的题目他已斟酌多日,最后确定为《我們要在中医事业上有所作为》。题目道出了父亲在担任卫生部部长后所做的第一个重要决策,这决心下得不容易。尽管党中央一直有支持中医的方针,可究竟能落实多少,完全取决于卫生部。父亲挑这个头,是为了找到一条能满足8亿农民需求、适合中国国情的卫生事业的发展道路。敢干、敢挑担子是他的风格,“在中医事业上有所作为”并不是中央给他下的硬任务,而是自己主动放在肩上的担子。

台下几百名听众中大多数中医人士还不熟悉他。“必须重视中医”是老生常谈,可中医真的会被重视吗?他们想听听崔月犁打算为中医做什么、他能做什么。父亲的报告里没有“形势一片大好”的虚话,也没有“问题尚待研究”之类的官话。他一贯务实,“文革”中8年的秦城监禁生活,使他几乎没机会受到“文革”语言“污染”。恢复工作后,他的讲话方式带着特有的魄力和务实精神。很多和他共过事的干部说这是父亲最有魅力的地方——只有崔月犁才敢这样说、这样做。

在报告的第一部分,父亲明确指出,中医工作的障碍来自干部。他说:“中医工作是一件很麻烦的工作,采取什么态度是很重要的:中医是否不科学;对其是否采取鄙视、歧视的态度;是否采取清高和不介入的态度;是否采取口头上赞许而实际排斥的态度;是否采取听之任之官僚主义的态度,等等。以上我讲的是在医疗卫生界少数人员中存在的思想,这些思想我们用不着专门批评它,可以在实际工作中用事实来澄清,从而使正确的指导思想在各级领导干部中占主导地位。我们卫生行政部门是有重西轻中的思想和做法的,重视西医是对的,但轻视中医、限制中医不对,应当改正。”

针对某些人把中医贬低为不科学和带有封建色彩的观点,父亲针锋相对地提出要“高举继承和发扬祖国医药学的旗帜,高举继承祖国优秀科学文化遗产的伟大旗帜,发扬爱国主义精神,坚定不移地把这项事业办下去”。在这里,他用“祖国优秀科学文化遗产”的词语重新定义中医。针对把提倡发扬中医特色,误解为搞纯中医、排斥西医和中西医结合的说法,父亲坦率地说:“这完全是一种误解。世界上没有什么纯而又纯的东西。各个学科都是在发展中相互学习、相互渗透、互为补充、互为所用的。中医、西医都不是完美无缺的,同样要在发展中不断前进——中西医团结,是我们一贯的方针,中西医要互相学习、互相促进,我们不仅过去提倡,现在提倡,今后仍然要提倡。中西医结合的方针要认真贯彻,问题的关键在于卫生行政部门究竟把中医摆到个什么位置?必须明确指出,时至今日,那些仍然认为中医药学不科学,对中医工作鄙视、歧视、不屑一顾的态度,口头上赞许而实际行动上排斥或者听之任之的态度,都是错误的。”这些坦诚的话等于把多年来卫生部门不重视中医的问题在全国性会议上摆了出来。

怎样重视和发展中医呢?父亲旗帜鲜明地提出:中医的唯一出路是保持和发扬中医特色。他指出:抹杀中医特色是一种“左”的思想,要保持和发扬中医特色、反对走中医西化的路,中医医院在诊断、急救、治疗、护理和营养方面要真正反映中医的特色。在谈到中医如何保持特色时,父亲明确地阐述了他的观点:必须把中医医院办成名副其实的中医医院,而不是中西医结合的医院,这是新问题,这里存在着中医和西医之间的矛盾;中医学院培养出来的学生实习基地是中医医院,而不是西医的综合医院;现有的卫生事业经费中中医仅占百分之五到十五,应该针对中医的发展增加经费;为了保证发挥中医特色,必须建立中医医院特有的工作条例,可以借鉴西医管理中的优点,但不是照搬西医的一套;对蒙医、藏医、维医、傣医等少数民族医学的发展要加以研究;建立中医小专业,比如针灸、耳鼻喉科、眼科、正骨、按摩推拿等技术学校,在中医学院里也可增设上述小科专业。

他的讲话不到5000字,但凝聚了3年来他对中医工作的调查和思考,内容涵盖中医办院方向、中医经费、人才培养、医药结合、中医教育、中西医结合以及行政管理等问题。讲到中医被西化的现象时,他借用剧院打了个比喻:“外边挂的牌子是梅兰芳,里边唱的是朱逢博(当时著名的花腔女高音)。”这段幽默而形象的比喻后来成为批评中医被西化的经典句子,被很多人广泛引用。他的讲话结束时,与会者群情激昂,掌声达数分钟之久,这是中医人听到的卫生部领导对中医问题最有魄力的讲话。父亲走下讲台,立刻被代表们热情的握手、问候、提问和赞扬团团围住。在会后的讨论中,代表们激动地说:中医得救了!第二天,《人民日报》用第一版转载了讲话摘要。从这天起,卫生部对中医的鲜明立场传遍大江南北。

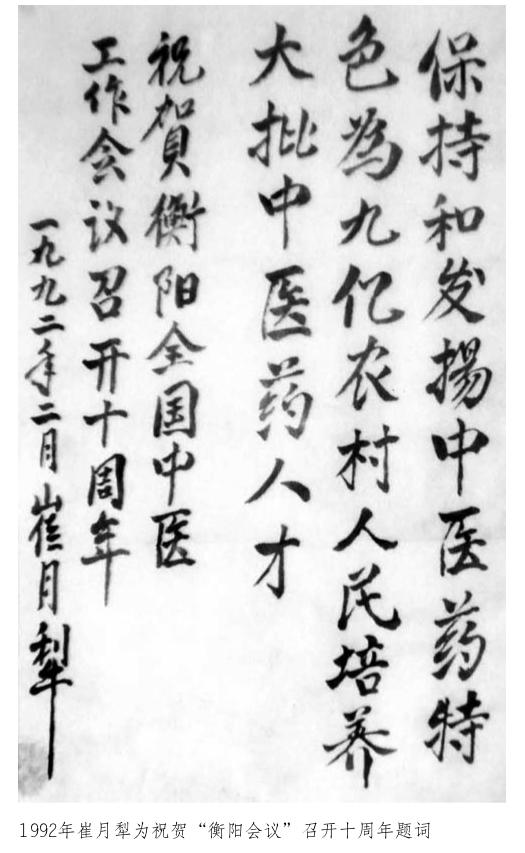

这次会议解决了中医药事业发展中的两个根本问题:一是承认中医是卫生事业的短板,必须从政策、财政方面大力扶持;二是确定了中医机构发展方向是突出中医特色。会议凝聚了整个中医队伍,成为中国中医药事业迈过“生死存亡”门槛、迎来迅猛发展的转折点。会上通过了《关于加强中医医院整顿和建设的意见》和《努力提高教育质量,切实办好中医学院》等文件,会议提出的方针和原则被众多的中医人传颂,中医开口必谈衡阳,于是,“衡阳会议”成了大家习惯的叫法。邓铁涛大师在他的著作《铁涛医话》中评价道:“衡阳会议”是改变中医从属地位的开始。

建“庙”:县县有中医医院

衡阳会议后,父亲提出“振兴中医”的响亮口号,以警示、鼓舞中医界的同志,并用他特有的言必信、行必果的办事风格带动部下,说干就干。振兴中医这一巨大的工程也从此开始。其中一项工作是要让中国的每个县都有一所中医医院。根据1987年的数据,中国有2046个县,而县级中医医院只有177所。这一目标的实施是从“建庙”“请神”和“找米”开始的。

正如父亲所料,中医工作是一件很麻烦的工作。最麻烦的一件事是恢复中医的“庙”——中医医院。振兴中医必须把中医的“庙”重新搭建起来。建“庙”有两方面工作:一方面是纠正现存中医医院办院方向,把它们办成名副其实的中医医院;另一方面是建立更多的中医医院。为了纠正办院方向,对现有中医医院领导班子也必须做适当调整。这是父亲遇到的第一个困难,也是最棘手的问题。尽管父亲反复强调,组织调整要慎之又慎,要妥善安排、各得其所、保护大家的积极性,可是当年对医院领导班子的结构调整并不容易,因为调整触及了那些多年在中医医院位于领导岗位、但并不适合领导中医的非中医人员的切身利益。在当时干部论资排辈、能上不能下的风气下,有人对从中医大局出发的人員调整不理解,中医“挤位子”和“排斥中西医结合”之说也由此而起。那顶“排斥中西医结合”的帽子一旦扣下来,就再也没能摘下来。在这些“帽子”面前,父亲从来没屈服过,他在不同场合一再重申,他支持中西医结合,但是坚决反对用西医的方法改造中医。

为了纠正中医医院办院方向,领导班子调整工作经历了不少风风雨雨。很多年后,原国家中医药管理局副局长诸国本回忆说,那件事除了崔月犁这样的大手笔,其他人确实很难有这样的魄力和能力。2017年接受采访时,诸国本对我说:“你父亲当年对中医和西医有个形象的比喻:中医是土墙,西医是砖墙。在中医医院里去搞西医,很快就把土墙折腾倒了;而西医强大,在西医医院搞些中西医结合和中医不会伤害到西医。”

请“神”:名医带徒

在“建庙”和纠正中医医院办院方向的同时,父亲花了更大的力量解放老中医。用他的话说,光有“庙”不行,还得把各路“神爷”——老中医请回来。西医传入中国后,在医学院校有教授头衔,但中医从来没有。卫生部也没有权力评教授,这些权力归属教育部。为了发挥名老中医的特长和积极性,父亲和教育部协商要了一些教授名额,用这些名额,给名中医封了教授。从此,中医有了新中国成立以来的第一批老中医教授。有了教授的头衔,才有相应的工资待遇,也可以名正言顺地到中医药大学授课。“衡阳会议”后,中医传统的师带徒制度逐渐恢复,也允许采用父子传承方式培养符合条件的老中医子女,这些政策受到了大批中医人士的热烈欢迎。父亲希望全国的名医专家要把在有生之年培养出一代高徒视为己任,欢迎他们超过自己。

建“庙”和请回“各路神爷”只是恢复中医的第一步。中医能否稳定发展还取决于它是不是后继有人,也就是中医如何培养人才的问题。在中医教育方面,父亲主要抓了两方面工作,一是纠正现有高等中医学院对学生的培养方向,目标是培养出真正的中医;二是把中医传统的师承教育方法重新纳入中医教育体系,传承民间高手的绝技。

1978年,全国中医职称专业技术人员只剩下34万人,占10亿总人口的0.34‰,远远低于30年前的1‰;而且其中大部分是中低级技术人员,高级职称的人员比例很小。父亲算过一笔账,全国现有26所中医高等院校和30所中等院校每年的毕业生总數是七八千人左右,如果不计人口自然增长率和专业技术人员减员率,按现有的培养速度,恢复到新中国成立初期的中医规模,至少需要70年。除了数量严重缩减,父亲还发现,由于长期受“左”的影响,中医学院在很长一段时间内把 “掌握中西医两套本领”作为培养大学毕业生的目标。中医经典课程在“文革”中被当作“封资修”批判了,中医院校的西医课程和中医课程各占一半。这种模式培养出来的人才不是真正的中医大学水平,充其量相当于两个专业的中专水平,是两个“半桶水”,中医学了个半桶水,西医学了个半桶水。父亲说,这是中医教育中最大的误区。

“衡阳会议”结束不久,在镇江召开的全国高等医学专科教育座谈会上,父亲坦率地说:“办中医教育,我们已经积累了二十多年的经验,但目前存在的问题仍然比较多。很突出的一个问题是我们现行的高等中医教育培养不出多少名中医来。过去的许多名中医,都是通过带徒教育方式成长起来的,我们现行的参照西医高等院校教育方式,却培养不出多少著名中医,这就是一个大问题。”接着他讲到河南中医学院的尝试,该院用前两年半时间学习中医理论,后两年半将学生分配给各位名老中医个别传带,完成5年学习后才发给毕业证书。讲了这个例子后,他坦诚地问道:“也许这个办法能够更好地保证质量?为了提高高等中医教育的质量,大家还可以探索其他的路子。”从他的话中,能看出当年他在高等中医教育中动了很多脑筋,目的则是为了培养出好苗子,为一代名医打下基础。

父亲特别强调要培养名中医,他说:“各省市都有一批名中医,那么他们是怎样成为名中医的,名中医是怎样成长起来的,我们没有进行系统的调查研究,因而这件事总落实不了。大家说中医后继乏人,实际上是‘乏名医这部分人。这要下一番功夫,进行调查,总结出培养名中医的办法来。我们现在的条件比旧社会好很多,培养人才的条件比以前好得多,应当培养出比旧社会质量更高、数量更多的名中医来。要培养出一批名中医,就要选好对象,进行重点培养。就是要在四十多岁的这批人员中,选择立志于中医事业、有一定理论水平和实践经验的同志,给他们解决学习和工作条件……对这些人的培养,数量多少和质量高低关系到中医今后的发展。”

“衡阳会议”后,中医带徒政策开始落实,父亲也陆续参加了一些名老中医的收徒仪式。但真正大规模提倡师带徒是在他卸任后才实现的。1990年10月20日,在北京人民大会堂举行了中医拜师大会——全国继承老中医药专家学术经验拜师大会,规格之高,史无前例,有500名中医药专家喜得高徒。时任国务委员李铁映在大会上说,这次拜师大会就是要尊重并承认中医药学的师承制度,今后要继续搞下去,培养一代名师。这500名有独到临床经验和技术专长的名老中医药师从全国选拔的徒弟都是具有中医理论基础和临床实践的中年医生,3年学徒,严格考核,以师承方式继承。这是专门为抢救老中医药专家的独到经验和技法而设立的国家专项工程。父亲也参加了这次大会,1982年他提出恢复中医师徒传承的人才培养方式的主张终于得到了社会应有的重视。

找 “米”:为中医发展找财政支持

搭起了中医的“庙”,请回了“神爷”,办事情还要有资金。巧妇难为无米之炊。父亲要想实现县县有中医医院的目标,还得去“找米”。退休后父亲曾经讲起“找米”的经历。当时,要求各省市地方财政支持中医几乎没有希望,父亲决定到国务院去要钱。中央56号文件及邓小平批示是父亲的“尚方宝剑”。在一次国务院会议上,父亲汇报了中医的现状。他用大量数据说明了中医的困境,要求国家每年拿出2亿元对中医医院建设增加专项拨款。这个数字让财政部部长王丙乾十分为难,他说拿不出这么多钱,给你6000万吧。父亲说,6000万太少了,能做什么事?两人各持己见,最后国务院总理拍板,同意给父亲1个亿。

1个亿终于落实了!父亲凭着在党内外的威望、实干精神和魄力从国务院为中医争取到了最大的支持,成为在中医方面得到国务院支持最多的部长。1个亿是争取来了,可这个数字远远不能达到父亲的预期目标——每个县都有中医医院,他必须找到更多的资金。财政部已经尽了最大努力,上哪去找更多的钱呢?父亲想了一个办法:决定不把补贴直接发给各地,而是把这笔钱作为对地方的重点支持资金。这想法一定下来,他便开始游说了。他先找到省里的领导,对他们说,你看我这里有一笔中医专项款,如果省里出一块钱,我就给你同样数量的钱。经他这么一说,省里很愿意出钱;有了省里的承诺,父亲又对市、县领导说,如果你们出一块钱,省里和部里各出一块钱支持你们。听了他的话,市、县领导觉得很划得来。

这样,父亲用申请到的1亿资金调动了地方财政的2亿资金和积极性。每年3个亿的资金除了用于县以上中医医院的建设,有相当一部分资金用在中医药大学附属医院的建设上面。到1986年10月,卫生部在湖北省沙市召开县级中医医院工作会议时,县中医医院从1978年的177所已经发展到1120所。全国半数以上的县都有了中医医院。

1985年,国家计委拨出5亿元用于改建扩建医学院校附属医院。按惯例做法拨款会全部用于西医院校,可这次,父亲指示从中拿出1.5亿元给中医药大学的附属医院,加强中医实习基地的建设。当年受益的黑龙江、吉林、辽宁、天津、上海、成都和南京的中医药大学附属医院现在已经具有相当的规模。2017年,中央倡导建设世界一流大学和一流学科。全国有137所高校被评为 “双一流”学校,其中6所中医药高等院校入选,涵盖的专业有中医学、中西医结合、中药学三个一级学科。时任中医药管理局局长王国强说,这意味着我国中医药高等教育从院校教育的艰难探索中起步,经过60多年的发展,已经站在了一个比较高的历史起点上。父亲没能看到这一天,他是那个铺路的人。中医人至今忘不了父亲当年为中医铺路搭架子的魄力。

特约编辑 殷之俊/责任编辑 周峥嵘