不灭的窑火

2020-07-14李树华

李树华

在大理州祥云县禾甸镇大营村,有一批始终不渝坚持陶器制作的民间艺人,他们年复一年,用几十年的时间,默默无闻地传承老祖宗留下来的这门技艺,今年52岁的第六批省级非物质文化遗产传统陶器制作技艺传承人罗志福就是其中的代表。

子承父业

和大多数民间传统艺人的传承方式一样,罗志福家的土陶制作技艺也是靠“子承父业”,一代又一代传承下来的。

据罗志福介绍,从爷爷罗丕显开始,到父亲罗晃东,再到罗志福这一代,罗家的土陶制作已经传承了整整三代人。

由于拍摄影视資料,我曾经多次往返于大营村,多次看见过罗志福制作土陶,也到过他烧制土陶的“龙窑”。因此,在采访他时,我们的话题自然就多了起来。

罗志福和其他传统制陶师傅共用的“龙窑”,位于大营村的一个小山坡上。罗志福告诉我,村子里好几家靠传统手工艺做出来的陶器,都是在这座窑里烧制出来的。

顺山势而上的“龙窑”,位于村西,用砖砌成,有几十米长。烧窑时,不间断的窑火一经点燃,袅袅柴烟就会在风中吹散开来。

据罗志福介绍,50多年来,大营村建过几座“龙窑”,最早的“龙窑”建在风水阁下一个低凹的地方,足足有50多米长,到生产队时期还在使用,后来因为积水才被废弃,现在的“龙窑”是10多年前新建的。

窑火不熄,经受了岁月和风雨洗礼的“龙窑”,不仅见证了罗晃东、罗晃照和罗志福等大营陶器制作民间艺人们走过的泥与火的人生岁月,也见证了祥云县民族传统手工制作技艺的演变和社会的发展变化。

罗志福说:“过去生产队时,我们村专门有一批人在做陶器,分工也明确,每一道工序都分开来做,烧出来的陶器都拉到禾甸街上去卖,我们大营陶器在禾甸街上名气很大……”

“这个我知道,你们大营的日用陶器和陶瓷品在民间很受欢迎。不过,罗师傅,你们那个年代做的基本上是坛坛罐罐吧?”我打断罗志福的话,问道。

“是的是的。那时温饱问题都没有解决,老百姓要的是过日子需要的坛坛罐罐,也没有人想到要什么工艺品。”罗志福对我说的话表示赞同。

因为家庭贫困,罗志福只读到小学五年级毕业就回家跟着父亲学做制陶技艺了。那时,他还不满13岁。从那时起,罗志福一做就是40年。

传统制陶技艺是一件考验耐心和细心的事。罗志福跟父亲整整学习了5年,直到熟悉掌握每一道工序之后才出师。

罗志福至今还记得,他和父亲在“大营陶器社”学做陶罐时的鼎盛情景。他告诉我,陶器社建于上世纪50年代,有近百名工人从事生产,主要生产经营酱罐、咸菜罐、陶盆等一些日用陶器,虽然种类不多,但制作的数量大得惊人,以至于烧制陶器的 “龙窑”不得不数次扩建、翻修……

近年来,随着社会生产力的提高,经济环境发生的变化和城镇化步伐的加快,农村日用生活陶器用品的市场需求量明显减少,现在整个大营村只有五六户人家在制作陶器了。

罗志福告诉我,制作的主要产品是手工艺品,销售也变成了以客商上门订购为主,销售面基本上在大理州内。

“一年做三四个月,在农闲时做,做了大半辈子了,舍不得放手啊!”罗志福摆弄着手上的陶器,对我说。

和许多传承人一样,像罗志福这样主要依靠经验、沿用传统手工艺生产过日子的人,要靠一门手艺来发家致富谈何容易。我知道,他之所以不离不弃,主要还是缘于对制陶技艺有感情。

这次采访,恰好遇上罗志福出窑,家里人正忙着从“龙窑”中搬运成品,把陶器一件一件抱到“龙窑”旁的空地上摆放好。

罗志福沿用传统手工制陶工艺,以柴为燃料烧制,因此生产耗时长、效率较低,每逢出窑,都需要家人来帮忙,这已是多年来的习惯。

在罗志福看来,陶器生产这门传统手工艺制作行业,在生产时很大程度上要依靠师傅的经验,个人的经验往往会决定烧制成品的质量。一般烧制陶器的产品合格率为百分之七八十,一条窑大约半个多月才能出一批产品,一个月约出四五百件产品。相比其他日用品来说,日用陶器的价格不高,每件从几块钱到几十块钱元不等。

我不知道罗志福对这种传统制陶技艺的坚守,还能维持多少年。当下,不少农村居民大多外出打工,年轻人不肯学习。许多地方的传统手工制陶传承,都毫无例外面临着断层的困境,这也让罗志福的传承面临着不少困难。

“李老师,无论如何困难,我都要把我手上的这门手艺传承下去。”面对眼前的困境,罗志福坚定地说。

这两年,罗志福在县“非遗中心”的帮助下,努力探寻符合现代人口味的手工艺品制作新路子,还开班教小学生制陶、利用各种机会进行陶艺的普及推广。他希望在有关部门的支持下,能够实现有效创新,融合科技和民族文化内涵,为传统手工艺制造行业注入新的活力。

2019年11月,基于多年来在传承民族民间传统技艺方面的努力,罗志福如愿成为云南省第六批非物质文化遗产陶器制作技艺的传承人,这个荣誉无疑增添了他今后在制陶道路上继续前行的信心。

泥与火的交融

大理州祥云县是云南人类文明的发祥地之一,2014年,考古工作者在祥云县刘厂镇大波那战国秦汉大型墓葬群中,出土了一些陶罐、陶片和青铜件。2017年,文物保护部门又在大波那地区发现了成堆的古陶器、骨头碎片和火坑内被火烧得通红的碎石。这些考古发现,有力地证明了人类在祥云这片土地上制作及使用陶器的悠久历史。

我因此想到,在大波那考古发掘中发现的这些手工制作陶器,在几千年前或许用的就是罗志福制作陶器的这种泥土。因为,大营土陶之所以出名,奥秘就在泥土和代代相传的传统手工制作方法上。

自2014年“祥云大营陶器制作技艺”顺利入选云南省第三批非物质文化遗产名录扩展项目“传统技艺”后,罗志福等祖祖辈辈从事陶器制作的大营民间艺人们受到了鼓舞,一种前所未有的欣慰时常萦绕在他们心头,点燃了他们埋藏已久的希望。

当我和罗志福说到 “大营传统陶器制作技艺” 在五年前入选省级第三批“非遗”项目的话题时,他高兴地对我说:“说实话,李老师,我们家做了几代人了。过去做陶器,是为了养家糊口,之前我们从来没想过做陶这门技艺还能入选‘非遗。”

是啊,对于一个民间艺人来说,自己做的事能够得到国家承认,是一件多么光荣的事情——还有什么比这个更重要呢?

罗志福告诉我,尽管陶器千变万化,但它的制作过程大体上都是一样的,可以分为三个步骤,也就是选土、成形和烧结。

罗志福至今认为,选择好陶土是决定陶器质量好坏的第一步。簡单来说,只要黏性较好的泥土,都可以用来做陶器。黏土到处都有,但分布在大营村的黄土,黏度适中,可以直接用来制作陶器,这或许是上天给大营人的恩赐。否则,如果黏土的颗粒大小不均,还要先进行淘洗,除去那些太大的颗粒。反过来,对于质地太细的黏土,还需要加入沙砾、植物茎叶、稻壳等辅助原料,要不然,在烧制过程中陶器就会裂开,造成损失。

要制成陶器,首先要把坯体转变成需要的形状,再在窑内加热至高温,从而促成永久改变的反应,包括增加强度、硬化及固定形状。根据地区不同,陶艺家所使用的黏土性质也不同,这也常常有助于制造出有本地特色的陶器。在黏土中混合其他矿物去达到特定目的,就是一种常见的做法。例如,在烧制后,那些多孔性的坯体,通常会被用作制造土器或赤土陶器花盆。

为了保证陶器的质量,罗志福每年都要花一个多月的时间到离“龙窑”几公里的地方备料,出钱买好足够多的上等陶土。除了制备原料过程中运用机械外,其后的每一道工序,罗志福都要用自己的双手来完成。

传统制陶的第二步是成形。在祖上,罗志福的爷爷常用的方法是最原始的手捏。先把泥土搓成条,然后自下而上一层一层地盘筑起来,再将里外抹平,这种方法叫“泥条盘筑”。有时也将坯泥做成一个一个的圆圈,再把圆圈叠起来,民间称之为“圈筑”。不过,用这两种方法制成的器形都不太规整,器壁上也会留下手指纹。所以,到了罗志福父亲这一代,已经开始改进,使用陶轮来制作和修整陶坯。这种把泥料放在陶轮之上,凭借转动的力量,以捻、拉的方式使陶器成形的新方法,显然比上几辈的制作方法要先进得多了。

不过,专家认为,从一些地方出土的陶器分析,我国早在新石器时代就开始使用这种“轮制法”来制作陶器了。这也说明,轮制法的使用,是我国古代制陶技术发展和成熟的标志。

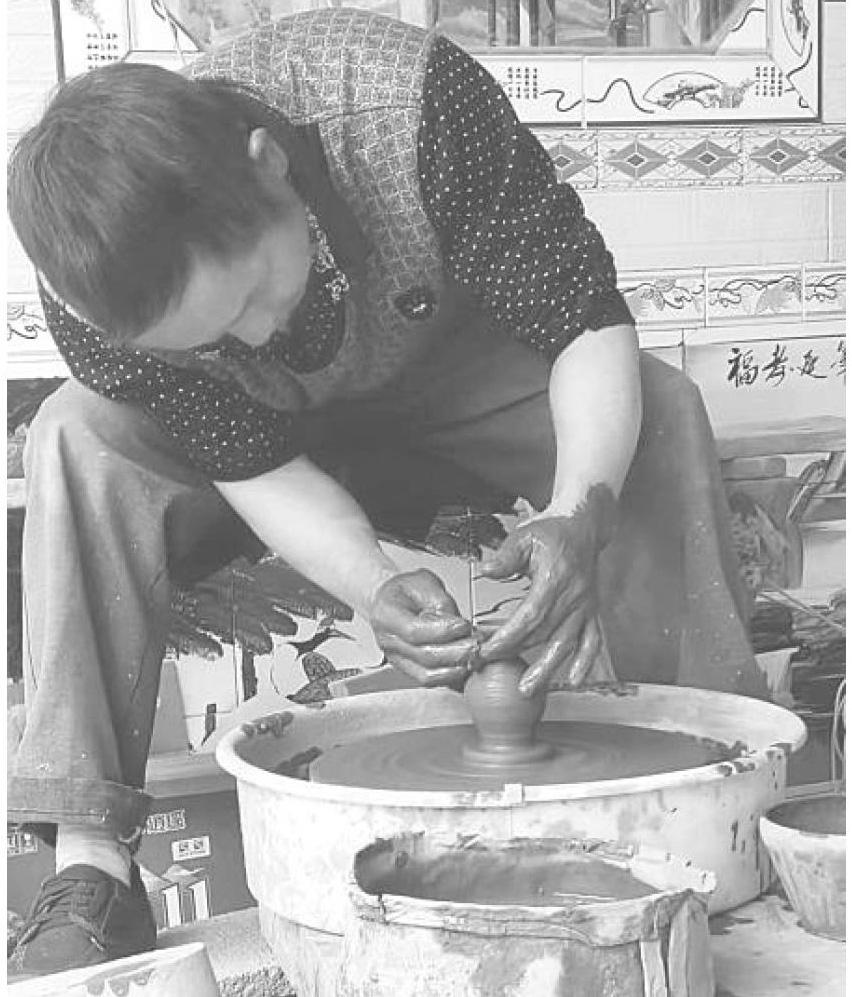

熟练使用陶轮是罗志福的拿手好戏。在我的要求下,他把黏土球放在转盘中心的轮头上,用脚力推动,陶轮瞬间高速转动起来,黏土球被他双手按、挤、压及往外拉的同时,成为一个空洞形状……

罗志福对我说,第一步要按着粗糙的黏土球,往下及往内压,直到完美旋转到对称为止,这一步也是一个制陶人需要掌握的技术中最重要、最困难的。

有人说,陶艺家最基本的工具便是他们的双手。

在拉坯过程中,罗志福用双手依次在黏土球中制造出中空的空洞,在器皿中制造平坦或圆形的底部,把外壳靠拢、塑形至相同阔度,最后才移除多余的黏土,去修整形状、制造脚部。

“李老师,刚才你看到的这些工序,分别叫‘开孔‘铺设地板‘投掷‘拖拉‘修整‘翻转……”罗志福停下手中的活,笑眯眯地对我说道。

“哦,还有这么多名称,我从来没听说过。”我听了一头雾水。

罗志福接着说:“你不要小看这个陶轮,它不仅可以用来制造个别的陶器,还可以用来大量生产。使用这个陶轮来做陶器,需要一定的技术。不过,一个熟练的技工,可以在一天的工作量中,做出形状完全接近的碟、花瓶或碗。当然,陶轮本身也有限制,只能用来做在一个纵轴上径向对称的陶器。一般来说,拉坯做成的陶器,我们还是会再用手工,加上手柄、盖子、脚部、壶嘴及其他功能方面的小物件。”

实际上,在大部分塑形过程之前,还要以人手搓泥来清除泥坯体内的空气,以平均分布坯体水分。坯体经过搓泥后,便可用不同的技巧来塑形,晾干。

罗志福告诉我,除了这些,制陶最为关键的一步,也是最后一步,就是“烧结”了。这是因为,烧结的温度对陶器的质量影响很大。

据我了解,我国新石器时代最常见的烧结方法是陶窑烧制。陶窑分为横穴和竖穴两种,横穴陶窑的火膛,在窑室前面,经过火道的火,会直接到达放置陶坯的窑室。竖穴陶窑的火膛,在窑室下,有几条火道通往窑室,到达陶坯。罗志福等大营制陶人所使用的“龙窑”,属于我国南方普遍使用的横穴。

在烧窑时,罗志福往往会根据窑火的颜色变化,凭借多年的经验来感知窑内的温度,通过适当增减柴火来调整窑内的温度。

在烧制期间,罗志福还要根据窑中的大气来调整釉料的复合反应,进而影响陶器成品的外观颜色。这是因为,如果空气过多地进入窑中,会导致氧化性大气,让黏土及釉料氧化。而限制空气进入窑中,则会导致还原性大气,令黏土及釉料表面的氧被夺走。这些因素会影响烧制陶器的外观。例如,部分包含铁的釉料,在氧化环境中会变为棕色,而在还原环境中则会变为绿色。

还有一个就是燃料的选择。出于习惯,罗志福利用烧柴为燃料,给“龙窑”加温。但柴作燃料,会带来烟及灰烬,影响陶器的外观。现代,用汽油或电力运作的窑,比烧柴或烧煤的窑干净,也容易控制,烧制所需的时间也较短。

在罗志福旁边,我看到有个工人拿着一把钝刀,轻轻敲刮出窑不久的陶罐。罗志福说,这是工人根据陶器发出声音的清脆程度,辨别陶器有没有裂缝,也就是平常人们说的,通过听声音来确定陶器的优劣。

随着人们生活水平的不断提高,制陶工艺也随之得到不断的改进,其中最大的变化,就是人们为了追求美观与实用,开始对陶器加以装饰美化,用赭、红、黑、白等色绘制陶器,诞生了纹饰美观、色泽鲜艳的彩陶。

罗志福认为,加釉这一道工序也不能忽视。他多年来所用的釉料,是一种加在陶器上的玻璃状涂层,主要目的就是装饰和保护。不过,釉料的成分区别很大,通常包括多种材料的混合。釉料还有一种重要的功用,就是让陶器可以防止水及其他液体渗漏。可以利用擦上黏土、喷洒、浸泡、拖曳的方式来涂,也可以把由釉料及水组成的泥浆薄膜,直接刷在陶器上。

在烧制前后,釉料颜色会有显著改变。为了防止加釉陶器与窑中设备在烧制中途黏在一起,罗志福想了一个土办法,他刻意不在有些陶器的脚部上釉,有时还用一个特别耐火的靴刺状物来作支撑,烧制后再移除。

传承的困惑

大营陶器数明清时期最盛,那时,大营村生产的陶器曾经销售到省内各地,甚至卖到云南周边的部分省份。

“这几年我们只能靠卖工艺品了,坛坛罐罐基本上没有人要了。”说到产品销路时,罗志福显得有些失落。

我因此想到,陶器的出现,是人类在同自然界斗争中的一项划时代发明创造。近年来,随着科学技术的进步,机械引入了制陶行业,这无疑是值得称道的。但陶器大批量生产时代的来临,却让罗志福这样靠原始陶艺过日子的艺人们,面临着前所未有的挑战。

“好在我们现在做的土陶,不仅限于生活日用品,还有建筑、殉葬、祭祀礼器、工艺品等好多种类。要不然,早就做不下去了。”罗志福和我说这番话时,随手拿起一个当地人熟知的陶制灯台,让我看。

在祥云民间,家家户户都有一个供奉祖先的“家堂”,上面摆设着花瓶、香炉、灯台等陶器,其庄重、传统的釉色,是地位和尊严的一种象征。

那些至今還在民间传承传统工艺的艺人们,他们的尊严还能保持多久呢?

在和罗志福交流的过程中,我和他都谈到一个问题,那就是,传统技艺传承的不仅是一个时代,一种思想,更是一种精神。但传统技艺如果不与时俱进,就容易被社会淘汰,这一点毋庸置疑。所以,罗志福也好,其他非遗传承人也好,在传承精神的同时,一定要坚持创新,只有不断创新,才能把祖先们留下来的传家宝,世世代代传承下去。

民间艺人是传统民间文化的守护者,非物质文化遗产的传承者,这些民间艺人掌握着传统的绝活,保留着传统风俗的礼律,延续着我们民族文化的传统价值,是民族文化的活化石,也是中华文化的根与魂。

然而,不能不说的是,历经数代传承,拥有一身绝活的民间艺人们、从事民间艺术的从业者,在数量上整体呈现出的是萎缩状态,后继乏人,许多民间艺术甚至正在走向消亡。

“做陶是一件苦差事,现在的年轻人宁可出去外地打工,也不愿意做这种又脏又累的活计。所以,这几年,我也只收过四五个徒弟……”罗志福苦笑着说道。

“罗师傅,像你这种‘非遗技艺,是靠‘口传手授,代代相传下来的,这种传承方式其实很脆弱。这几年,随着民间艺人的去世,许多技艺、绝活正在从我们身边消失,面临着‘曲终人散‘人亡艺绝的困境。抢救保护已迫在眉睫,保护老艺人也刻不容缓。”在采访就要结束时,我感叹地对罗志福说了这番话。