1999—2019 年审定的短季棉品种主要性状分析

2020-07-14胡晓丽皇甫张龙姜艳丽

胡晓丽,皇甫张龙,姜艳丽

(山西农业大学棉花研究所,山西运城044000)

短季棉是指生育期相对较短的陆地棉品种类型,种植管理简单,播种期温度较高,不需地膜覆盖,其株型大都紧凑矮小,可减少整枝次数[1],且适宜机采,降低了植棉成本[2]。作为一种特殊的生态类型,短季棉在我国未来棉业可持续发展中有着不可替代的作用[3-4]。种植早熟棉可以提高耕地复种指数;推迟播种后,可以有效避开病虫害为害高峰期,减少用药次数,有利于保护环境[5];可以拓展在旱薄地、盐碱地和沿海滩涂地进行等雨播种,腾出大量的优质肥沃耕地用于种植粮食作物,从而优化农业种植结构[6-9],可以缓解我国粮棉争地矛盾,对保障国家粮食安全具有重要的现实意义[10-11]。

对国内近20 a 审定的短季棉品种的主要性状进行分析,了解早熟棉育种的发展动态,明确品种的优劣势[12-15],对今后制定早熟棉的育种目标、提高育种水平、培育适合当前早熟棉生产的新品种具有重要意义。

1 材料和方法

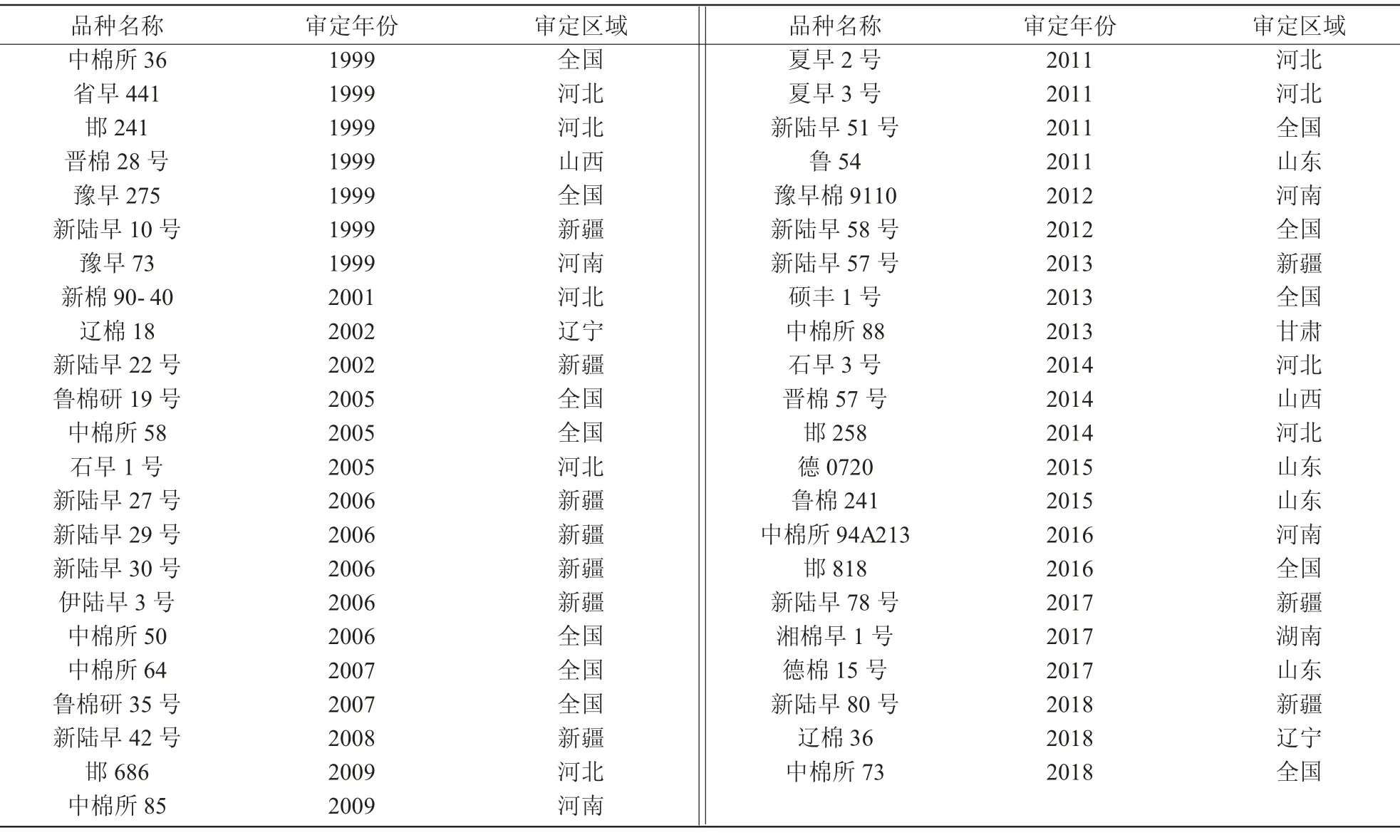

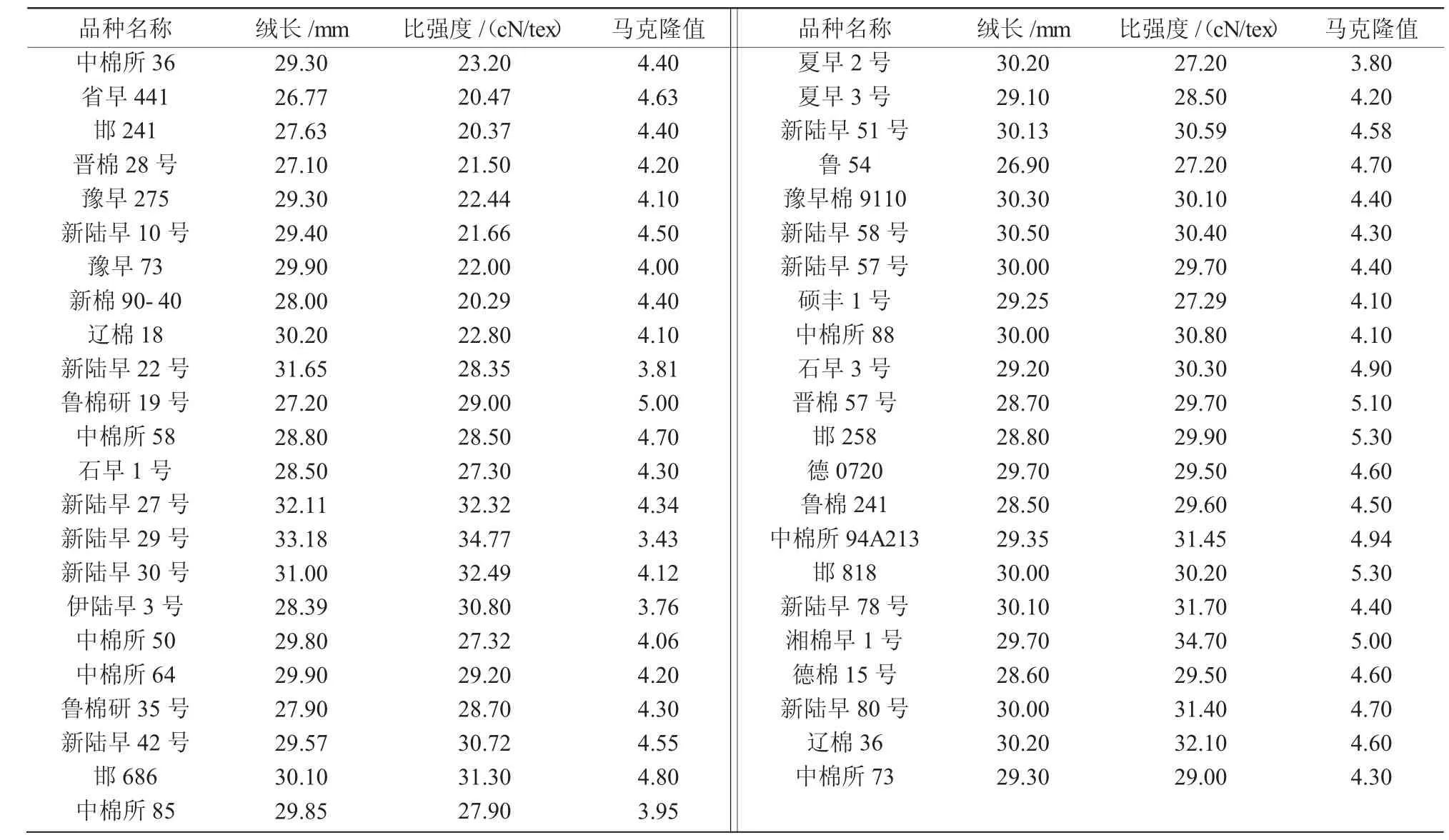

供试材料为1999—2019 年全国审定的短季棉品种,共计45 个(表1)。依类型划分,有42 个常规棉品种和3 个杂交棉品种;依审定区域划分,国审品种12 个,黄河流域棉区审定品种21 个,长江流域审定品种1 个,西北内陆棉区审定品种11 个;2005 年以后审定的品种,除新疆棉区之外,其他均为转基因抗虫棉品种。

表1 1999—2019 年全国审定的短季棉品种

以这些品种参加全国早熟棉组、各省早熟棉组区域试验和生产试验的结果为依据,采用SPSS 22.0软件[16]对其生育期、农艺性状、产量性状、纤维品质和抗病性进行汇总和分析。

2 结果与分析

2.1 短季棉品种的生育期分析

45 个短季棉品种的生育期主要集中在110 d以内,共有27 个,占60%,其中,中棉所94A213 生育期最短,为99 d;生育期在110 d 以上的品种有18 个,其中,国审品种4 个,山西审定品种1 个,辽宁审定品种2 个,新疆审定品种10 个,甘肃审定品种1 个。国审品种新陆早51 号和新陆早58 号均为新疆品种,新疆早熟品种的生育期均在110 d 以上,共12 个,占生育期在110 d 以上总品种数的66.7%。

霜前花率为81.2%~98.51%,平均91.5%。霜前花率在90%以上的有26 个品种,占总品种数57.8%。

2.2 短季棉品种的农艺性状分析

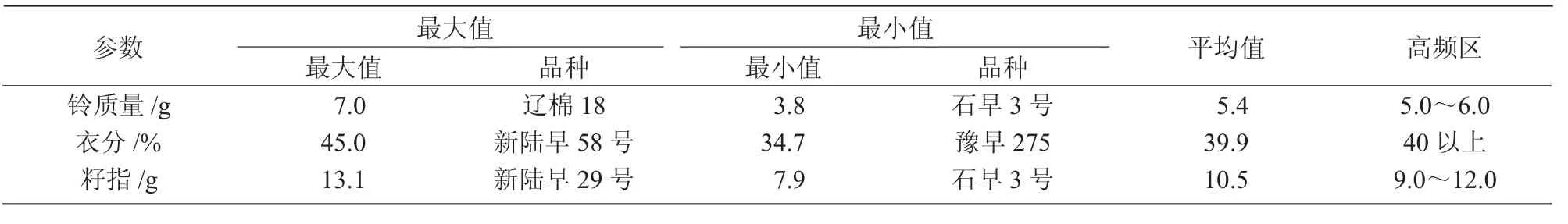

2.2.1 铃质量 从表2 可以看出,45 个短季棉品种的铃质量从3.8 g 到7.0 g,平均为5.4 g,其中,石早3 号铃质量最小,也是唯一一个铃质量在4.0 g 以下的品种;辽棉18 的铃质量最大,达到7.0 g。有26 个品种的铃质量集中在5.0~6.0 g,占供试短季棉品种总数的57.8%。

表2 短季棉品种农艺性状参数

2.2.2 衣分 近20 a 国内审定的短季棉品种的衣分在34.7%~45.0%,平均为39.9%。其中,衣分在40%以下的有23 个品种,占比51.1%;其余品种的衣分均在40%以上。1999—2002 年审定的品种衣分普遍较低,2003 年以后衣分显著提高,除夏早2 号和夏早3 号外,衣分均在37%以上,绝大多数品种的衣分在40%左右(表2)。

2.2.3 籽指 由表2 还可知,各审定品种的籽指在7.9~13.1 g,平均10.5 g。籽指在9.0 g以下和12.0 g以上的品种均为3 个,分别占供试短季棉品种总数的6.7%,其余品种的籽指均在9.0~12.0 g,变幅不大。

2.3 短季棉品种的产量性状分析

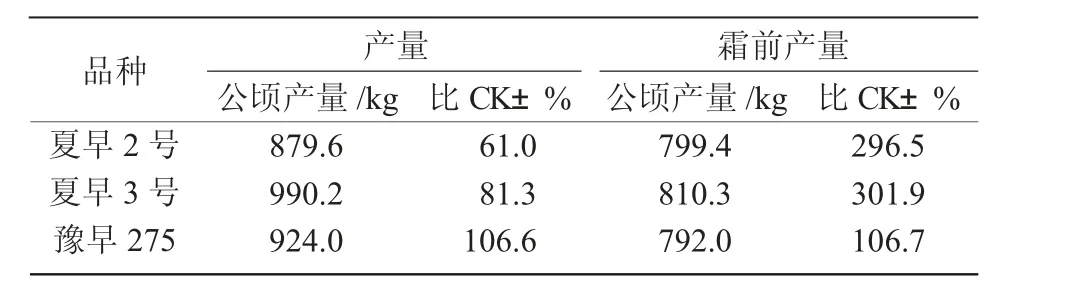

不同品种参加生产试验的皮棉产量为870~2 745 kg/hm2,差异较大,其中,石早1 号皮棉产量最低,新陆早58 号最高。皮棉产量在1 000 kg/hm2以下的主要为河南、河北的短季棉品种,而新疆品种的产量较高,均在1 500 kg/hm2以上,其中,有5 个品种的皮棉产量达到2 000 kg/hm2以上。皮棉产量除新陆早22 号外,均比对照增产,增产幅度1.2%~106.6%。夏早2 号、夏早3 号和豫早275 虽然皮棉产量不高(900 kg/hm2左右),但增产幅度较大,分别比对照增产61.0%、81.3%和106.6%。

同样,霜前皮棉的产量差异也很大,为621~2 638.5 kg/hm2,其中,省早441 的霜前皮棉产量最低,新陆早57 号的霜前皮棉产量最高。霜前皮棉产量在1 000 kg/hm2以下的主要为河南、河北的短季棉品种,山东、新疆品种的霜前皮棉产量较高,其中有4 个新疆品种的霜前皮棉产量达2 000 kg/hm2以上。新陆早22 号和豫早棉9110 的霜前皮棉产量比对照稍减产,其他品种均比对照增产,增幅1.9%~301.9%。豫早275、夏早2 号和夏早3 号增产幅度也很大,分别比对照增产106.7%、296.5%和301.9%(表3)。

表3 夏早2 号、夏早3 号和豫早275 的皮棉产量

2.4 短季棉品种的纤维品质分析

2.4.1 绒长 近20 a 来审定的短季棉品种的绒长在26.77~33.18 mm,平均为29.4 mm。其中,≤27 mm的品种有2 个,>27≤29 mm(Ⅲ型)的品种有12 个,>29≤31 mm(Ⅱ型)的品种有27 个,>31 mm(Ⅰ型)的品种有4 个。由此可见,近年来短季棉品种的纤维长度表现较好,60%达到了Ⅱ型标准。尤其是新疆的品种,纤维长度都在29 mm 以上(表4)。

表4 短季棉品种的纤维品质分析

2.4.2 断裂比强度 45 个短季棉品种的纤维断裂比强度在20.37~34.77 cN/tex,变幅较大,其中,≤28 cN/tex 的品种有14 个,>28≤30 cN/tex(Ⅲ型)的品种有14 个,>30≤32 cN/tex(Ⅱ型)的品种有12 个,>32 cN/tex(Ⅰ型)的品种有5 个。我国棉花新标准[17]规定了棉花纤维断裂比强度的分档标准:<24.0 cN/tex 为很差,≥24.0<26 cN/tex 为差,≥26.0<29.0 cN/tex 为中等,≥29.0<31 cN/tex为强,≥31.0 cN/tex 为很强。因此,短季棉品种纤维断裂比强度很差的有9 个,中等的有10 个,强的有17 个,占比37.8%,很强的有9 个。虽然比强度达到强和很强标准的占57.8%,但仍然有20%的品种纤维断裂比强度为很差(表4)。

2.4.3 马克隆值 45 个短季棉品种的马克隆值为3.43~5.3,平均4.4,只有新陆早29 号的马克隆值为3.43,不在3 型内,有3 个品种的马克隆值大于5,其余41 个品种的马克隆值在3.5~5.0,满足Ⅱ型标准。其中,有14 个品种的马克隆值在3.7~4.2,达Ⅰ型标准。按国家棉花新标准[17]规定,马克隆值分为3 级5 档:A 级为3.7~4.2;B 级分为2 档,B1 档为3.5~3.6,B2 档4.3~4.9;C 级也分为2 档,C1 档为3.4 及以下,C2 档 为5.0 及以上。其中,A 级最优,B1,B2 次之,C1,C2 较差。据此标准划分,短季棉品种纤维马克隆值达A 级的有14 个,占比31.1%;达B 级的有25 个,占比55.6%;在C级的有6 个,占比13.3%。

2.4.4 纤维品质综合指标 就综合指标而言,按照2017 年国家棉花审定新标准中对纤维品质的规定,符合Ⅲ型标准的品种有16 个,符合Ⅱ型标准的品种有13 个,符合Ⅰ型标准的品种只有1 个,为新陆早30 号(表4)。

2.5 短季棉品种的抗病性表现

审定的短季棉品种的枯萎病抗性大多能达到抗或高抗,有9 个品种为耐病。而黄萎病抗性中有10 个品种达到抗,新陆早22 号和新陆早57 号为感病,其余都达到耐病水平。

3 结论与讨论

45 个短季棉品种的生育期主要集中在110 d以内,说明近20 a 审定的短季棉品种的早熟性较好,可套种或麦(油)后直播种植。而新疆早熟品种的生育期均在110 d 以上,占生育期在110 d 以上的总品种数的66.7%,生育期最长的达到135 d,平均生育期为123 d,这是因为新疆棉区均为春播覆膜种植,播种较早,播种时地温较低,故生育期较长。

近20 a 国内审定的45 个短季棉品种中有26 个品种的铃质量集中在5.0~6.0 g,占比57.8%。衣分平均为39.9%,1999—2002 年审定的品种衣分普遍较低,2003 年以后衣分显著提高,绝大多数品种的衣分在40%左右。短季棉品种的籽指绝大多数在9.0~12.0 g,变幅不大。各品种参加生产试验的皮棉产量差异较大,皮棉产量在1 000 kg/hm2以下的主要为河南、河北的短季棉品种,而新疆品种的产量较高,均在1 500 kg/hm2以上,有5 个品种的皮棉产量达到2 000 kg/hm2以上。皮棉增产幅度1.2%~106.6%。

就综合指标而言,按照2017 年国家棉花审定新标准中对纤维品质的规定,符合Ⅲ型标准的品种有16 个,符合Ⅱ型标准的品种有13 个,符合Ⅰ型标准的只有1 个品种——新陆早30 号。近年来,短季棉品种的纤维长度表现较好,60%的品种纤维长度≥29 mm,尤其是新疆品种,纤维长度都在29 mm以上。45 个短季棉品种的纤维断裂比强度在20.37~34.77 cN/tex,变幅较大,其中,≤28 cN/tex的品种有14 个,>28≤30 cN/tex 的品种有14 个,说明短季棉品种的断裂比强度是制约纤维品质的一个重要因素,是影响纤维品级的制约因子,以后仍需在提高纤维比强度上下功夫。41 个品种的马克隆值均在3.5~5.0,符合Ⅱ型标准。

短季棉品种的枯萎病抗性大多能达到抗或高抗,有9 个品种为耐病。而黄萎病抗性中有10 个品种达到抗,除新陆早22 号和新陆早57 号为感病外,其余都达到耐病水平。审定品种对黄萎病抗性较差,病情指数平均为26.3,缺乏抗黄萎病品种。以后在育种上必须重视黄萎病抗源筛选和抗黄萎病基因的发掘与利用,在栽培管理方面应采取缩节胺调控[18-19]、轮作倒茬等措施抑制病情。