黔东南苗族武术保护现状及对策研究

2020-07-13鲁林波卜秀秀宋迪涛

鲁林波,卜秀秀,宋迪涛

(1.黔南民族师范学院 体育学院,贵州 都匀 558000;2.广西科技师范学院 体育学院,广西 来宾 546199)

黔东南苗族武术是长期生活在黔东南州境内苗族人民集体智慧的结晶,也是中华民族传统武术文化中的组成内容.据《贵州通志》记载,九股苗性尤彪悍,头戴铁盔,身披铁铠,尚能左持木牌,右持标杆,口衔利刃,疾走如飞,前明播州之乱,为杨应龙党翼,虽调兵十数万株灭杨应龙而独九股苗未伏[1].2017年1月,国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,在此背景下,黔东南苗族武术迎来了发展的新机遇,地方政府应借此机遇继续加大非物质文化遗产保护力度,提升国家及民族文化软实力.通过对黔东南苗族武术的项目保护状况、代表性传承人、传承内容、习练人群及保护规划和措施等方面进行调研,分析其保护工作中存在的问题.旨在找到有效的传承与发展黔东南苗族武术的路径,并提出切实可行的保护对策.

1 黔东南苗族武术的保护状况

1.1 黔东南苗族武术项目的保护状况及其列入非遗名录情况

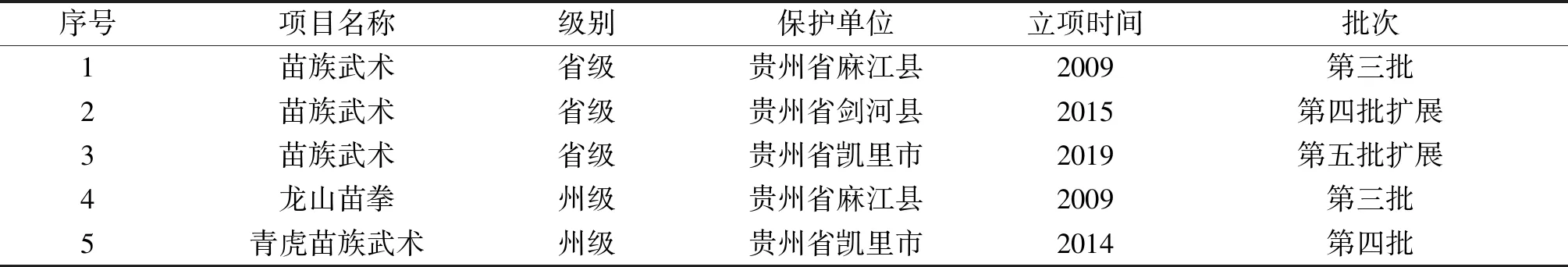

黔东南苗族武术在凯里、麻江、黄平、剑河、台江等苗族聚居区广为流传.黔东南苗族武术项目保护状况较好的地域具体包括凯里市湾水镇洋排苗寨和岩寨、鸭塘乡青虎寨、青曼乡青曼苗寨,麻江县龙山乡秧塘寨,剑河县革东镇五河村、建新村以及黄平县重安镇枫香村等.苗族武术套路名称各地略有差异,但风格及特点大体相同,询根问底,同出一源.国家和贵州省有关部门陆续颁布了非遗保护的政策和条例.截至2019年11月,贵州省公布了第一、二、三、四、五批省级非物质文化遗产名录[2],黔东南州也公布了州级非物质文化遗产名录.本文对黔东南州级及以上苗族武术非物质文化遗产项目名录进行了统计(见表1).

表1 黔东南州级及以上苗族武术非物质文化遗产项目名录表

注:资料来源于黔东南州非物质文化遗产网

1.2 黔东南苗族武术代表性传承人的保护状况

非物质文化遗产是以人为重要载体,活态传承的文化形态,传承人是作为其重要的承载者和传递者[3].通过实地调查黔东南苗族武术项目代表性传承人情况所知,目前国家级传承人0人,省级传承人1人,州级传承人为5人,县市级传承人为8人.黔东南苗族武术代表性传承人为项目的传承和保护做出了积极贡献.如今,黔东南苗族武术的代表性传承人主要有吴大智(省级)、龙薪全(州级)、潘年标(州级)、吴忠海(州级)、王春明(州级)等.由表2可知,黔东南苗族武术尚未建立起国家、省、州、县四级文化遗产传承人保护体系,这样不利于该项目持续地传承与发展.

表2 黔东南苗族武术传承人保护状况一览表

注:资料来源于黔东南州非物质文化遗产网及访谈黔东南体育、文化、民族事务管理人员及项目传承人得知.

1.3 黔东南苗族武术的主要传承内容、场地器械保护状况

1.3.1 黔东南苗族武术的主要传承内容

根据查阅大量的苗族武术相关文献资料并结合访谈代表性传承人了解,黔东南苗族武术的主要传承内容丰富,流传区域广泛,鉴于不同地域流传的苗族武术内容有所不同,在此进行分地域进行统计.麻江苗族武术的主要内容包括徒手类和器械类.徒手类包括苗拳、四门拳、杨家拳、张家拳、花拳、矮拳、猴儿拳、猫儿拳、犟子拳、八合拳、六合拳、小令、五虎闯优僧、八步赶蝉、八门擒打、八路连环、镰刀拳、板凳拳、柴刀拳、钉耙拳、娃崽拳、养身拳等;器械类包括苗族棍、牛尾棍、四门棍、三步棍、八方棍、排棍、桥棍、苗刀、苗族双刀、环首刀、双环刀、环钩刀、竹刀、叉、枪、档耙、苗族镋钯、三解阴叉、苗族刀矛、苗族双锤、烟杆、棒棒烟、苗族刺、苗族斧、铁鞭、苗族戈及竹条镖等;剑河苗族武术主要内容包括五合拳、五合棍、猫拳、鹰拳、地趟拳、少林拳、猴拳、少林棍、双截棍、三节棍、双井刀、双枪、重刀、单刀、单剑、双剑、顶子等;凯里苗族武术的主要内容包括徒手类、器械类及对练.苗拳、棍术、板凳拳、刀、枪、棍、铛钯外,还有苗刀、板凳(板凳拳)、扁担、柴刀、镰刀、双长刀武、双猎刀武、长凳武、双凳武等;黄平苗族武术主要内容包括板凳功、扫帚术、禅杖、二节棍、苗刀,头顶断棍、苗棍、关公刀、气功震断棕索锁喉、气功断钢丝、人体放鞭炮等.青虎苗族武术主要内容包括青杠棍、马刀拳、柴刀拳、镰刀拳、钉耙拳、板凳拳等.

1.3.2 黔东南苗族武术的场地和器械

通过访谈了解,苗族武术被称之为“拳打卧牛之地”的一种拳术[4].训练时对场地的要求不高,一块空地、自家四合井、田间地头及河滩上都可以进行练习.然而,在较长一段时期内,受到“自家功夫不传外”传统思想观念的影响,苗族武术传承人分别在自家堂屋、偏僻的空地或山林间进行练习,大多数传承人选择在自家堂屋、立堂子进行封闭性练习.通过实地考察黔东南州民族博物馆、麻江历史文化陈列馆及其凯里非遗苗族武术传习基地发现,黔东南苗族武术器械中除了常见的刀、枪、剑、棍外,还包括一些独特稀有器械.大多来源于黔东南苗族人民日常生活和生产劳动实践中的农具.如:钉钯、猫叉、鱼叉、柴镰、板凳、棒棒烟、连枷棍、连枷刀、铁鞭、竹条镖等.

1.4 黔东南苗族武术习练人群及传承活动开展的保护状况

利用节假日多次对黔东南苗族武术进行了考察调研,并对参与黔东南苗族武术竞赛和展演的人群100人进行问卷调查,通过对黔东南苗族武术传承活动的习练人群年龄、性别及活动开展情况调查所知,参与黔东南苗族武术的习练人群中在15岁以下比例占25%,16-30岁之间的习练人群比例占13%,31-45岁之间的习练人群比例占12%,45-60岁之间的习练人群约占45%,60岁以上的习练人群约占5%.因此,从调查得知,参与黔东南苗族武术习练人群中大部分集中在45-60岁之间和15岁以下,占所调查人数的70%.然而在参与该活动的习练人群中男性占68%,女性占32%,对比男女习练人群的参与该项运动的积极性男性明显高于女性,存在着明显的差异,这与其他地域的少数民族武术习练人群参与积极性中男性明显高于女性的结果基本一致.

1.5 黔东南相关政府部门制定苗族武术的保护规划及措施

通过实地考察和走访相关人员得知,对黔东南苗族武术的普查工作主要由黔东南州文化与旅游局承担,自2009年成功申报省级非物质文化遗产以来,贵州省非遗保护中心颁布了《贵州省非物质文化遗产保护条例》.黔东南州民宗委制定了2007-2012年非物质文化遗产五年保护计划,现已基本完成,第二个五年计划(2013-2017年)也基本完成[5].为了长久有效保护和传承好诸如黔东南苗族武术等项目,各部门已经采取如下保护措施:(1)州人大出台《保护条例》,县人大也将出台相应的保护措施.(2)按省、州、县、乡四级划出保护带、特色村研究基地,建立目标管理责任制.(3)建立和健全非物质文化遗产项目传承人的档案,合理地提供传承人基本生活费补贴,协助传承人整理祖传口碑资料,有效地将非遗项目纳入基础教育课程中进行普及和推广.(4)建立非遗项目数据库,不断充实普查信息资料.(5)每年投入必要的保护资金,单独分配一些资金作保障,并列入财政预算,同时向省、州争取民保资金,维护正常运转.可见,政府部门通过建立工作机制,已制定出相关的保护规划,急需抓紧落实.

2 黔东南苗族武术的保护中存在的问题

2.1 村寨居民保护意识淡薄

通过访谈一些村寨居民和传承群体得知,他们认为既然政府部门认定了一些苗族武术传承人,且每年都有相应的经费补助,那项目传承任务应该就是他们的事情.从侧面反映出他们之间存在着一些偏见,并持有消极的心理,缺乏一种整体性保护认同.加上全民族文化保护自觉意识薄弱与全社会的关注度不够,造成苗族武术保护工作取得的成效不显著.

2.2 文化遗产保护的法律法规不健全

《中国非物质文化遗产法》是我国针对非物质文化遗产保护制定的宏观方面的法律规范,使一批优秀的民族传统体育项目得到抢救与发展,但在具体实施过程中缺乏实施细则.同时绝大部分法律条款是针对非物质文化遗产的申报工作制定的,对于非物质文化遗产真正起到保护作用的法律条款太少.贵州省虽然颁布了《贵州省非物质文化遗产保护条例》,但具体的非物质文化遗产的法律程序化实施细则没有出台.正因为贵州省非遗保护政策法规与统一政策执行系统上的缺失,导致出现了一些管理混乱、层级过多、相互推诿的问题.

2.3 缺少项目保护资金投入与相关专业人才

通过访谈黔东南苗族武术部分传承人得知,黔东南苗族武术的保护工作虽然取得了一些成效,但是在苗族武术活动开展和技艺传承过程中存在着保护资金投入不足的问题,尽管当地政府有关部门给予一定的经费支持,但仅够用于每年新购置的武术器械和器材维护开支,参与苗族武术的各项传承活动或比赛的经费几乎靠传承人筹集或自己买单.更没有多余经费支持项目传承人员用于黔东南苗族武术的科研、教材或拳谱资料的印制.同时,在苗族武术的项目保护和开发过程中,缺乏相关领域的专业性人才的支持,尤其是文化创意型人才的稀缺.尚未与固定的社会组织、科研院所或高校开展持久有效的合作.

2.4 社会传承方式相对封闭

在历史长河中,黔东南苗族地区因交通闭塞、地理位置偏远及人文环境特殊等条件限制,苗族同胞很长一段时期内过着与外界隔绝的生活.苗族武术就是在这样的环境中形成、发展和演变的.苗族人们居住区域普遍存在以家族、村寨、族长为领衔的原始形态,加上受到“自家功夫不外传”传统思想的影响,苗族武术传承人一般会选择凌晨在自家堂屋或隐蔽的山林间进行训练,并通过一些封闭式或隐匿性的方式传承苗族武术技艺,如家族传承.这种传承方式相对保守和封闭,阻碍了黔东南苗族武术的传承和发展.

3 黔东南苗族武术的保护对策

3.1 重要前提:树立正确的保护理念

任何非遗项目真正做到有效保护,都建立在不断增强全民族文化保护自觉和提高全社会的高度关注的前提之下[7].不仅要加强对黔东南苗族武术的保护意识.而且还应借助传统媒体和新媒体等途径提高对黔东南苗族武术相关知识的引导与普及,提高自身的影响力.因此,在接下来黔东南苗族武术的保护工作中,应大力宣传文化遗产整体性保护的重要性,充分发挥当地群众的力量,利用重要的节日习俗,营造出全民族参与的氛围,增强对本民族的认同感,实现对民族非遗项目保护的文化自觉.

3.2 根本保证:健全非物质文化遗产保护法律法规

非遗保护项目必须遵循国家制定的相关法律法规,根据有关法规和条例,以促进非遗项目的保护与开发,使其科学合理、合法合规,健全和完善非遗保护工作的法律法规及相关条例制度非常重要[8].近年来,随着主要政府职能部门对非物质文化遗产保护出台了一系列的法律法规文件和条例,如《中华人民共和国非物质文化遗产法》(简称《非遗法》)等,将一些优秀的民族传统体育项目和代表性传承人纳入“非物质文化保护遗产名录或传承人”中,并对一些国家级、省级传承人和文化遗产保护中心给予一定的物质和精神上的奖励.制定相关法规政策文件和条例是黔东南苗族武术进行有效保护的根本保证.

3.3 重要保障:加大资金投入和专业人才培养

《非遗法》中明确规定,对各地区非遗的保护经费以立法的形式给予保证[9].各地贯彻落实《非遗法》情况评估报告中指出,全国各省份均已设立了非遗保护专项资金,主要针对非遗保护工作开展、传承人活动开展等方面给予经费资助[10].黔东南苗族武术活动的资金来源途径较少,主要依靠省和各级政府投入为主,不利于该项目持久有效的开展.建议政府有关部门在增加经费投入的同时,与电视台、影视公司、文化传媒公司、高校及研究所等单位展开合作共赢.同时未建立起黔东南苗族武术传承人才培养体系,缺少数字化、大数据等新时代核心专业人才的引进,严重制约着非遗项目保护的成效.因此,要加大保护资金投入、引导专业人员编写教材,纳入学校体育课程当中,并注重数字化核心专业人才的引进.

3.4 有效途径:拓宽开放的新媒体平台

在“互联网+”的时代背景下,社交网络媒体作为民族文化传播的重要展示平台,如何实现其对非遗的有效传播和利用已成为当前的研究热点[11].黔东南州文化主管部门对苗族武术项目的保护非常重视,在传统节日或大型节目的展演活动均录制有影像资料.但运用新媒体平台进行宣传仍有待加强.常见的新媒体平台,包括微博,微信,QQ等,具备独特的便利性,即时性,互动性,形式多样的传播,因而受到民众的青睐.随着智能手机等各种移动平台的普及和4G网络等的应用,利用新媒体平台可以随时随地实现非遗的推广和宣传[12].因此,合理地利用好新媒体,挖掘其潜力,将科学的运用黔东南苗族武术新媒体传播体系与传统媒体形成有效互补.

4 结 语

黔东南苗族武术是我国优秀的民族传统体育项目之一,具有技击性、健身性及表演性等特点,具备保存本民族传统价值观念、维护民族团结及提升民族认同的作用;黔东南苗族武术的主要传承包括徒手类(苗拳、四门拳、杨家拳等)、器械类(苗族棍、牛尾棍、四门棍等)及对练等内容,黔东南苗族武术器械中除了常见的刀、枪、剑、棍外,还包括黔东南苗族人民日常生活和生产劳动实践中的农具.随着老一辈非物质文化遗产项目传承人的逐渐老去,受外来文化的侵袭,年轻人对时尚文化的强烈追求,人们将逐渐失去对本民族文化的认同和自信.因而通过树立正确的保护理念,健全非物质文化遗产保护法律法规,加大保护经费投入、加强传承队伍培养,合理地利用新媒体平台进行传播和推广,才能有效地推动黔东南苗族武术项目的发展.