独特化需求对虚拟代言人说服效果影响研究

2020-07-13姜凌,冯源

姜 凌,冯 源

(澳门科技大学 商学院,澳门 999078)

一、 引 言

伴随动画影像技术和社交媒体的发展,虚拟世界的角色在网络上走红(如Instagram网红“Lil Miquela”)吸引全球粉丝,逐渐成为网络关键意见领袖(Key Opinion Leader)。许多传统行业的知名品牌商放弃真人代言,转而采用虚拟角色作为品牌代言人开展广泛的营销传播活动。代言的产品涵盖奢侈品服饰、化妆品和数码产品等各种类型。从风格题材与传播媒介上看,虚拟代言人与以往研究中的卡通角色代言人较为不同。虚拟代言人并非根据某一产品或品牌而创造的,而是由独立科技公司通过电脑技术生成的虚拟人物,且在社交媒体运营一段时间之后拥有了相当知名度。在品牌商意识到其巨大的市场影响力后,便付费给科技公司,聘请虚拟角色代言其产品。

本文的主要研究目的包括:第一,探讨虚拟代言人与真人代言人之间广告说服力的差异。与真人代言人相比,以往研究认为虚拟代言人更具适应性、更易塑造,也更易避免品牌因名人的不利事件与丑闻联系起来(Till和Shimp,1998)[1]。当遇到不利信息时,与丑闻无关的虚拟代言人可有助于捍卫和维持消费者对品牌的正面态度(Folse等,2013)[2]。

此外,在拟人化程度上,虚拟代言人比真人的真实程度低,使得虚拟代言人广告在众多的真人广告中显现出独特性。以往研究认为拟人化角色(包括动物拟人或产品商标拟人等)可以产生类似真人对消费者的影响力(Touré-Tillery和Mcgill,2015)[3],但鲜有将拟人化角色与消费者独特化需求相关联的研究。基于意义迁移理论(Meaning Transfer Model),代言人的特质会通过代言行为投射到被代言的品牌上(Mcgracken,1989)[4]。本文认为,虚拟代言人也会将其独特的虚拟特质迁移到代言品牌上,从而提高代言产品的独特性。但虚拟代言人与真人代言人在市场沟通上的差异,目前还少有研究关注。因此本文是对相关拟人化营销主题研究的补充。

第二,从消费者独特化需求的角度探讨虚拟代言人的广告说服力。消费者表达独特化的需求存在个体差异(Maslach等,1985)[5]。拥有被代言的产品是消费者建立、增强和表达自我身份的方式(Belk,1988)[6],也表达了消费者的理想自我形象(Huber等,2018)[7]。也就是说,消费者对独特化商品的偏好可能与其对独特性的表达需求相关。结合虚拟代言人的独特性,本文认为,消费者独特化需求的个体差异对虚拟代言人广告效果产生调节效应。

第三,探讨消费者对独特化需求的差异如何影响消费者的积极情绪。高独特化需求的消费者渴望表达个性,因此可能对独特的虚拟代言人广告更敏感,使其对虚拟代言人产生的情绪反应更积极(Paulhus和Lim,1994)[8]。但低独特化需求的消费者可能担心独特化使他们显得不合群,故对虚拟代言人的态度较为消极。因此本文认为,代言人类型(虚拟代言人/真人)通过消费者独特化需求的个体差异,对消费者的积极情绪产生影响,进而影响代言人的广告说服效果。

第四,发掘影响虚拟代言人独特性效果的边界条件。由于品牌自身的特质会影响代言人意义迁移的效果(Bergkvist,2017)[9]。因此虚拟代言人的广告效果也受到品牌特质的影响。对于具有公认稀缺性的奢侈商品,其品牌自身的独特性将会影响虚拟代言人的独特性效果,使其与真人代言人的广告说服力差异不显著。

本文将拟人化理论、消费者独特化需求理论与广告代言人研究相结合,不单是对广告领域研究的扩展,也可以帮助营销业界根据品牌特质制定更有说服力的广告策略。

二、 文献回顾与研究假设

(一) 虚拟代言人的拟人化和独特性

广告中卡通化的人类角色,常被称为“虚拟代言人(Spokesperson)”,例如麦当劳叔叔、曼秀雷敦小女孩和海尔兄弟等。以往学者对虚拟代言人的研究方向多与名人代言类似,从可爱度(Likability)、怀旧感(Nostalgic)与相关性(Relevance)的方向探讨其营销效用(Callcott和Alvey,1991;Callcott和Phillips,1996;Garretson和Burton,2005)[10-12]:可爱的拟人化角色能增强消费者对品牌的购买意愿(Callcott和Alvey,1991)[10],增强消费者对广告与品牌的关注程度(Callcott和Phillips,1996)[11];而怀旧的动画角色可以增加消费者的感知信任(Callcott和Alvey,1991;Callcott和Phillips,1996)[10-11];与品牌产品相关的拟人化代言人能提高品牌知名度和品牌态度(Garretson和Burton,2005)[12]。

从拟人化的角度来看,虚拟代言人其实是一种以人为参照对象的“去拟人化”形象设计(Guthrie,1995)[13]。当消费者在实体产品广告中看见虚拟角色时,能直接地感受到与真人代言人的不一致感。这使人产生一种复杂的感觉:尽管消费者能明显感知虚拟代言人与真人的差异,但它确实与人类有很多相似性。而这些相似性会触发消费者对人类行为的“图式”(Schema),即对人类外观或行为的经验知识框架(Fiske和Linville,1980)[14]。通过图式的效应,使消费者情感从图式本身转移到触发图式的对象(Garretson和Burton,2005)[12],从而理解虚拟代言人行为的动机和意向。

所以当通常由真人代言的产品(如汽车、服装或洗发水)采用虚拟代言人时,既能让消费者直接地感受与真人广告的不一致感,在众多竞争对手的广告中脱颖而出;又能让消费者感知代言人的个性特质,从而将该特质迁移到被代言的品牌产品意义(Mcgracken,1989)[4]上,为消费者带来独特的体验,强化代言品牌或产品的独特性。

(二) 独特化需求的调节作用

自我理论(Self-theory)的相关研究表明,当个体与他人的相似性太高时,可能会对自己的身份产生威胁(Kernis,1984)[15],从而感受到更消极的情感和更低的自尊心(Fromkin等,1974)[16]。此时,人们会渴望增强将自己与他人区分开来的需求,即独特化需求(Snyder和Fromkin,1977)[17]。

虽然人们普遍都会有保持独特化的需求,但独特化需求的程度却因人而异。例如,有些人具有较高的自尊心,在社交场合中不会因为保持独特的个性而感到害羞或尴尬。他们并非不了解群体共性,而是在清楚地意识群体的共性后,仍选择坚持独特的自我(Maslach等,1985)[5]。Bloch(1995)[18]提出,独特化需求会影响消费者对某个产品外观的情感和认知反应,进而影响他对该产品的购买决策。

相对于低独特化需求的消费者,高独特化需求的消费者表达与众不同的渴望更强烈,而代言人可以作为消费者自我概念的延伸(Belk,1988)[6],消费者可以通过购买、拥有代言产品表达自我概念的需求(Snyder,1992)[19]。虚拟代言人基于其独特性,更可能满足高独特化需求的消费者对自我概念的表达需求,从而使高独特化需求的消费者对虚拟代言人的态度更积极。在虚拟代言人广告中,独特化需求将对广告说服力产生影响。即不同独特化需求的消费者,对虚拟代言人和真人代言人的广告会有不同的评价。由此,本文提出以下研究假设:

H1:代言人类型(真人/虚拟代言人)对消费者的说服效果受消费者独特化需求的调节。具体而言,高独特化需求的消费者对虚拟代言人(vs.真人代言人)的广告态度更积极,低独特化需求的消费者对不同类型代言人的广告态度没有差异。

(三) 积极情绪的中介作用

拟人化的认知过程是自动触发的,这种认知过程会让人感受轻松、愉快(Labroo等,2008)[20],能使消费者在自由自在的感觉下接受来自商家的广告信息(汪涛等,2014)[21],并通过这种愉悦情绪积极影响消费者对广告的态度(Letheren等,2017)[22]。尽管真人的图式效应对人们的影响显然更强烈,但情感并非只通过一个维度来衡量的。Russell(1980)[23]情感的环形模型(Circumplex Model of Affect)指出,情感可以被划分为两个维度:效价(Valence)和唤起(Arousal)。其中,效价也被称为愉快度(Pleasant),指情绪的积极或消极程度;而唤起则是指神经激活水平(Activation),即兴奋、警觉、刺激的程度(Russell和Barrett,1999)[24]。情感的唤起会使人们对目标对象的主观评价更加纯粹和极端,即对本来喜欢的人或物评价更好,对本来讨厌的评价更差(Paulhus和Lim,1994)[8]。消极或积极的情感状态(如愉悦和唤醒),将影响消费者处理信息的能力(Mehrabian和Russell,1974)[25],产生趋近(Approach)或回避(Avoidance)的行为变化(Chaney等,2018)[26]。

高独特化需求的消费者渴望表达个体独特性,而虚拟代言人的独特性使其能契合高独特化需求消费者的心理诉求。相比真人广告,独特的虚拟代言人广告对高独特化需求消费者的情感唤起程度更高,从而对虚拟代言人广告产生好感。而低独特化需求的消费者可能担心过于独特会让他们承担离群的风险,使他们感受到孤独(Peplau和Perlman,1982)[27],并引发其他消极的后果,如焦虑、愤怒、反社会和自我挫败等行为(Pickett等,2004)[28]。低独特化需求的消费者希望表现出自己的规范化特质,而真人代言人广告更可能符合他们的规范化需求。因此低独特化需求的消费者对虚拟代言人的态度可能不如真人代言人反应积极。

综上所述,本文认为高独特化需求的消费者对虚拟代言人更容易产生较高的情绪唤起,从而对虚拟代言人广告产生更积极的说服效果;而低独特化需求的消费者则对真人代言人广告的情绪反应更积极。由此提出以下研究假设:

H2:独特化需求和代言人类型(真人/虚拟代言人)的交互作用,通过积极情绪的中介对广告说服效果产生影响。

(四) 品牌独特性的调节作用

意义迁移模型认为,不同的代言人具有不同的意义符号(例如社会阶层、个人审美偏好和价值观等)。当某个代言人与商品一起出现在广告中,该代言人所具有的意义符号就会迁移到商品上,为商品赋予该意义符号。而消费者可以通过购买、拥有该商品从而获得这种象征意义的符号(Mcgracken,1989)[4]。消费者还可以进一步通过在社群中使用这个具有象征意义的商品,以展示内在自我或获得社会认同(王殿文等,2018)[29]。因此独特的虚拟代言人不但能激活高独特化需求消费者的积极情绪,还能为代言商品赋予独特的意义。

另一方面,品牌联想涉及对品牌形象和使用情境的关联(Keller,1993)[30]。新颖、稀缺或使用者较少的产品可以帮助消费者开拓、增强自我概念和社会形象,满足消费者对独特化的需求(Tian等,2001;Wu和Lee,2016)[31-32]。而奢侈品因售价昂贵、使用者数量少等特征,天然就能满足独特化商品的公认线索(Bozkurt和Gligor,2019)[33]。名人特质转移(Celebrity Trait Transference)的相关研究表明,如果品牌已经与某种特质相关联,则广告代言人可以加强这种特质,但难以改变或创建新的特质(Bergkvist,2017)[9]。由于奢侈品牌本身就已经代表着商品的独特性,这就可能会稀释虚拟代言人独特性对广告效果的影响,使虚拟代言人与真人广告的效果趋向一致。由此,本文提出以下研究假设:

图1 研究模型

H3:虚拟代言人在大众品牌广告中,对高独特化需求的消费者说服力要比真人代言人的说服力更强;而对于奢侈品牌,不同类型代言人对高独特化需求与低独特化需求的消费者的广告说服效果没有差异。

根据以上文献回顾与假说推导,本文提出研究模型,如图1所示。

三、 实验设计与假设检验

(一) 实验一:消费者独特化需求的调节作用

在实验一中,本文检验不同类型代言人对不同独特化需求的被试的说服效果是否有差异(H1)。具有不同独特化需求水平的被试在阅读由虚拟代言人或真人代言人的在线广告后,对某教育品牌广告进行评估。实验一预测高独特化需求的被试更能被虚拟代言人说服(相对于真人代言人),但是低独特化需求的被试对这两种类型代言人都有相似的反应。

1.刺激物设计及操控检验。实验一的目的是验证两种代言人类型之间说服效果的差异。图片通过网络图片搜寻,在选择图片时,为减少代言人年龄与性别对广告效果的影响,本文选择虚拟角色和真人都是女性且年龄相似的图片作为实验刺激物。为排除“凝视”对实验的影响(Hortensius和Cross,2018)[34],所有广告代言人(真人/虚拟代言人)均直视前方。本文删除了所有文字和任何徽标,并且对图片背景进行删减,避免其他内容对受试者的感觉造成影响。同时为了控制品牌影响,本文使用了自设的虚拟品牌。最终在真人和虚拟代言人的实验广告图片中,代言人与广告文字都以同一布局呈现:图片正中是一名穿着校服的女高中生作为广告代言人,在代言人图片的上方是虚拟品牌“科文补习社”的产品商标,作为本次广告宣传的品牌。在真人被试组中,广告代言人为真人模特;而在虚拟代言人被试组中,广告代言人为虚拟角色。

接下来,通过网络问卷平台邀请了66名被试进行了预测试(男性34名,女性32名,平均年龄22.83岁)。被试分别观看一组真人和虚拟代言人图片。然后为了避免代言人吸引力和熟悉程度对消费者感知的干扰,被试将以7分量表,对代言人的吸引力(Attractiveness)和熟悉程度(Familiarity)进行评估。本文还询问被试能否区分虚拟与真人代言人。

区分真人与虚拟代言人的得分均值为4.182,单样本t检验结果t(65)=18.820,p=0.001,有显著差异,也就是被试能区分真人与虚拟代言人。两组代言人在吸引力和熟悉程度的数据统计结果上没有显著差异(吸引力:M虚拟=4.061,M真人=4.121,t(65)=-0.327,p=0.745;熟悉程度:M虚拟=2.955,M真人=3.030,t(65)=-0.415,p=0.679),并且被试的性别、年龄、受教育程度和职业对实验结果的影响均不显著(ps>0.05)。

2.实验步骤。实验一采用双因素组间实验设计(独特化需求与代言人类型),其中独特化需求是一个用前人量表测试而得的连续变量,代言人类型则为操控的广告图片(代言人类型:真人/虚拟代言人)。通过问卷平台募集136名被试参与了这一实验(男性52名,女性84名,平均年龄22.91岁)。

被试首先完成独特化需求量表,共3个题项,包括“当一般人群中流行我拥有的某个产品时,我就会减少使用这个产品”“我经常会试图避免一般人群购买我知道的某个产品或品牌”“每个人都会定期购买的产品,对我而言没有多大价值”(Tian等,2001)[31]。被试被随机分配到两种实验条件之一(n虚拟=68,n真人=68),被试会读到:“下图是‘科文’中学补习中心计划使用的新广告,请对该广告进行评价”。

观看广告后,被试将以7分量表,填答对品牌的态度和行为意图,具体测量题项包括:(1)对该补习中心的印象;(2)对该补习中心课程质量的信心;(3)向他人推荐该补习中心的可能性。此外,为了避免代言人吸引力和熟悉程度对研究结果的干扰,被试需要回答:(1)你认为该代言人的吸引力如何;(2)你对该代言人的熟悉程度。最后,由于个体拟人化倾向有可能受到相关经验的影响(Epley等,2007)[35],我们还询问了被试与虚拟经验相关的问题,包括:(1)是否有虚拟游戏的经历;(2)每周游戏时间;(3)游戏龄。

3.结果分析。被试对于两种类型代言人的吸引力和熟悉程度评估与预测试的结果类似,不同类型代言人之间的吸引力和熟悉程度没有显著差异(吸引力:M虚拟=3.985,M真人=4.044,t(134)=-0.249,p=0.804;熟悉程度:M虚拟=3.574,M真人=3.417,t(134)=0.330,p=0.742)。

在本实验中,独特化需求题项的得分越低,表示被试对独特化的需求越低(α=0.760,M=4.657,SD=0.892),本文将被试对品牌的态度和行为意图的3个题项加总后算得平均值,形成广告说服效果指数(α=0.664,M=4.248,SD=0.956)。相关性分析表明,被试的性别、年龄、受教育程度、职业及游戏经验不会对广告说服效果产生显著影响(ps>0.05)。

本实验采用SPSS软件与PROCESS插件对独特化需求在代言人类型与广告说服效果间的调节效应进行分析(Hayes,2018)[36]:(1)代言人类型(0=虚拟代言人,1=真人);(2)独特化需求;(3)代言人类型×独特化需求的双向交互作用(Two-way Interaction)。其中自变量为代言人的类型(虚拟变量,虚拟代言人=0,真人代言人=1),独特化需求为调节变量,因变量为广告说服效果。

结果表明,代言人类型的主效应显著(β=1.888,t(132)=2.309,p=0.023),真人代言人的说服效果优于虚拟代言人。独特化需求主效显著(β=0.676,t(132)=6.095,p=0.000)。代言人类型、独特化需求的交互效应达到显著水平,(β=-0.423,t(132)=-2.472,p=0.015),置信区间(LLCI=-0.762,ULCI=-0.085)不包含0。加入乘积项后,R2增加同样达到显著水平(p=0.015),说明独特化需求的调节作用存在。

图2 实验一中代言人类型×独特化需求对广告说服力的交互效应

接下来,使用Johnson Neyman检验(Johnson和Neyman,1936)[37]来进一步计算调节效应的规模范围并绘制交互作用示意图(参见图2)。调节变量(独特化需求)Johnson-Neyman的p<0.05点出现在5.328。在图2中,阴影部分为显著区域。这表明独特化需求高于5.328的消费者(图2阴影部分),对虚拟代言人的说服效果比真人代言人更好;而独特化需求低于5.328的消费者,代言人类型对广告说服效果的影响没有显著差异。

4.讨论。实验一的分析结果支持了H1,证明了代言人类型对不同独特化需求的消费者的影响存在显著差异。与真人代言人相比,虚拟代言人对高独特化需求消费者的说服效果更积极;而低独特化需求的消费者对两种类型代言人的广告态度没有显著差异。接下来,本文将通过实验二来继续探讨:消费者独特化需求和代言人类型的交互作用是通过何种路径影响广告说服效果。

(二) 实验二:积极情绪的中介效应

在实验二中,本文将同时验证H1和H2。与实验一相似,不同独特化需求水平的被试在观看了由虚拟代言人或真人代言人的在线广告后,对一个手机广告进行了评估。实验二预测独特化需求和代言人类型通过积极情绪(被调节的中介作用)对广告说服效果产生影响。

1.预测试与操控检验。本文选择了在市场真实投放的广告中,同时运用了真人代言人和虚拟代言人的广告产品。广告所用的虚拟代言人均为女性角色,包括游戏角色和动画角色。本文采用了三组虚拟代言人与真人的对比广告作为刺激物,包括食品(快餐)、数码产品(智能手机)、日用品(洗发水)三组。

通过从网络问卷平台随机找到65名被试(男性20名,女性45名,平均年龄32.3岁)。让他们分别观看广告图片,每位被试分别看到3组广告的6张图片,图片中同一产品的广告有虚拟代言人也有真人代言人两种。本文请被试评价两组代言人的吸引力和熟悉程度。

方差分析结果显示,只有智能手机组的广告,真人与虚拟代言人在吸引力和熟悉程度上没有显著差异(熟悉程度:M虚拟=5.200,M真人=5.123,t(64)=0.404,p=0.687;吸引力:M虚拟=5.569,M真人=5.831,t(64)=-1.590,p=0.117),并且被试性别、年龄、受教育程度和职业对实验结果的影响均不显著(Ps>0.05)。由此智能手机组的两张广告图片将在正式测试中使用。同时为排除品牌熟悉度、品牌偏好等方面造成的影响,在正式实验中使用虚拟品牌作为广告中的品牌名称。广告图片中真人代言人和虚拟代言人外形相似,姿势均以单手持智能手机靠近脸部展示,并采用背景为白色以避免其他干扰因素。

2.正式实验。实验二采用双因素组间实验设计(独特化需求与代言人类型),其中独特化需求是一个测得的连续变量,代言人类型则为操控的广告图片(真人/虚拟代言人)。实验通过在线进行,302名被试参与了这一实验(男性189名,女性113名,平均年龄24.3岁)。被试首先完成产品独特化需求量表,共3个题项,量表来源与实验一相同[33]。随后被试被随机分配到两种智能手机广告的实验条件之一(n虚拟=150,n真人=152)。

首先填答积极情绪的问题,参考Tamir和Robinson(2007)[38]的积极情绪问卷,从快乐、愉悦和热情3个题项进行测量。然后再通过4个题项,评估被试对产品的态度和行为意图来衡量广告说服力:(1)产品的印象;(2)产品的喜爱程度;(3)购买产品的可能性。最后,为了避免代言人吸引力和熟悉程度对人性化感知的干扰,被试继续回答:(1)你认为该代言人的吸引力如何;(2)你对代言人熟悉程度。

3.实验结果。根据假说推论,消费者的独特化需求影响不同类型代言人广告的说服效果,因为独特化需求高的消费者更可能会留意虚拟代言人与众不同的特质。虚拟代言人更可能对高独特化需求的消费者产生与低独特化需求消费者不同的广告效果。

操控检验:不同类型代言人之间的吸引力和熟悉程度没有显著差异(吸引力:M虚拟=4.878,M真人=5.008,t(300)=-0.964,p=0.336;熟悉程度:M虚拟=4.961,M真人=4.973,t(300)=-0.074,p=0.941)。相关性分析表明,被试的性别、年龄、受教育程度和职业在两种类型代言人广告说服效果和积极情绪产生的影响均不显著(ps>0.05)。

(1)独特化需求的调节效应。本文算出独特化需求题项得分的均值,形成独特化需求指数(α=0.776,M=4.915,SD=1.151),将被试对产品的态度和行为意图的题项得分的均值,构成广告说服效果指数(α=0.796,M=5.045,SD=1.078)。为了检验独特化需求对广告代言人说服效果的调节效应(假说一),本实验采用SPSS软件与PROCESS插件对独特化需求在代言人类型与广告说服效果间的调节效应进行分析(Hayes,2018)[36],代言人类型(0=虚拟代言人,1=真人)。

分析结果与假说推论一致,代言人类型的主效应边际显著(β=0.770,t(298)=1.897,p=0.059),独特化需求主效应显著(β=0.425,t(298)=7.213,p=0.000)。代言人类型与独特化需求的交互效应达到显著水平(β=-0.182,t(298)=-2.255,p=0.025),置信区间(LLCI=-0.340,ULCI=-0.023)不包含0。加入乘积项后,R2增加同样达到显著水平(p=0.025),说明独特化需求的调节作用存在。

图3 实验二中代言人类型×独特化需求对广告说服效果的交互效应

然后,使用Johnson-Neyman检验(Johnson和Neyman,1936)[37]来进一步计算调节效应的规模范围并绘制交互作用示意图(参见图3)。调节变量(独特化需求)Johnson-Neyman的p<0.05点出现在5.299。在图3中,阴影部分为显著区域。这一结果表明,独特化需求高于5.299的消费者,对虚拟代言人的说服效果比真人代言人更好(图3阴影部分);而独特化需求低于5.299的消费者,代言人类型对说服效果的影响没有显著差异。

(2)积极情绪:被调节的中介效应。本文将积极情绪题项得分均值组成积极情绪指数(α=0.773,M=5.018,SD=1.168)。为了分析代言人类型和独特化需求对积极情绪的影响,本文对以下指数进行回归分析:(1)代言人类型(0=虚拟代言人,1=真人);(2)独特化需求;(3)代言人类型×独特化需求的双向交互作用。其中自变量为代言人的类型,独特化需求为调节变量,因变量为积极情绪。

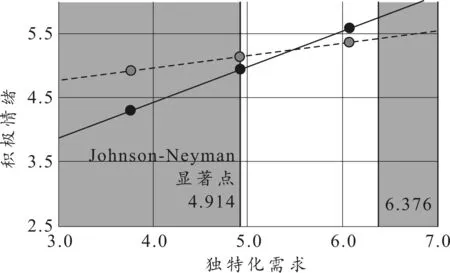

结果表明,代言人类型对积极情绪的主效应(β=1.975,t(298)=4.391,p=0.000),独特化需求的主效应(β=0.554,t(298)=8.492,p=0.000)以及代言人类型×独特化需求的交互作用均显著(β=-0.361,t(298)=-4.048,p=0.000)。结果表明中介检验中系数a显著。

Johnson-Neyman检验结果参见图4,调节变量(独特化需求)Johnson-Neyman的p<0.05点出现在4.914和6.376(图4阴影部分为显著区域)。这一结果表明,独特化需求低于4.914的消费者(图4右侧阴影部分)对真人代言人的积极情绪比虚拟代言人更强烈。独特化需求在4.914到6.376之间的消费者,代言人类型对积极情绪的影响没有显著差异;而独特化需求高于6.376的消费者(图4左侧阴影部分),对虚拟代言人的评价比真人代言人更积极。

图4 实验二中代言人类型×独特化需求对积极情绪的交互效应

接下来,进一步检验积极情绪对代言人说服效果被调节的中介效应(H2)。如图5所示,积极情绪对广告说服力的直接效果显著(β=-0.231,t(299)=15.277,p=0.000)。代言人类型、独特化需求、积极情绪和广告说服效果的有调节的中介效应的判定指标Index=-0.213,不为0,且95%的置信区间[-0.364,-0.072],不包含0,Bootstrapping积极情绪中介效应显著。独特化需求和代言人类型对广告效果的交互影响,经积极情绪的中介,系数c’显著,即直接效应显著。且实验二的中介效应分析的所有系数均显著,且系数a与系数b乘积为-0.361×0.589=-0.213,系数c’为-0.231,两者同号,遮掩效应的情况被排除(参见图5),积极情绪的中介效应(H2)得证。

图5 实验二被调节的中介检验结果

进一步按照均值、均值加减一个标准差,区分了低、中、高三种独特化需求程度,分析消费者不同的独特化需求水平下,代言人类型对广告效果影响中积极情绪的中介效应,数据结果表明,对于低独特化需求的消费者(M-1 SD=3.764),积极情绪对真人代言人的广告效果有显著积极影响(β=0.364,95%置信区间为[0.148,0.598])。同样,对于独特化需求处于均值(M=4.915)的消费者,积极情绪对真人代言人的广告效果有显著积极影响(β=0.119,95%置信区间为[0.003,0.236])。然而对于高独特化需求的消费者(M+1 SD=6.067),积极情绪对不同类型代言人的广告效果影响不显著(β=-0.127,95%置信区间为[-0.306,0.046])。

4.讨论。本实验在不同产品类型和广告图片刺激物下复制了实验一的结果(H1),并验证了我们关于消费者积极情绪的中介作用的假说(H2)。另外,实验二的实验广告图片取自市场中真实投放的虚拟代言人和真人代言人的产品广告,且选取了与实验一不同的产品类别,以扩展研究结果的外部效度。中介分析表明,独特化需求与不同类型代言人的交互作用,通过消费者产生的积极情绪对代言人广告说服效果产生影响。

(三) 实验三:对品牌独特性感知的操控

实验三关注品牌独特性的潜在影响。具有不同独特化需求的被试在观看虚拟代言人或真人的服饰广告图片后,对广告说服效果进行评估。在此实验中,本文试图比较大众品牌与奢侈品牌中不同类型代言人的广告说服效果。具体而言,本文通过操控品牌的奢侈度(品牌名称及单价)引起消费者对品牌独特化特质的感知。

实验三旨在扩展本文理论框架的边界条件。由于奢侈品本身就能与独特化产生联系,故有可能削弱奢侈品广告中虚拟代言人对高独特化需求消费者的影响。此外,实验二通过使用虚拟品牌广告试图使内部效度的控制更严格,而实验三则使用真实品牌广告以进一步提高外部效度。

1.刺激物设计及操控检验。为了确定正式实验中使用的奢侈品牌和大众品牌,本文请10名消费者在常见的个人产品——服饰类产品中列出哪些是典型的奢侈品服装品牌,哪些是典型的大众服装品牌。被试对奢侈品评估价格均高于3000元人民币,大众品牌评估价格低于1500元人民币,如果不满足则排除在备选品牌之外。这10名消费者列举了如下服装品牌:路易威登、普拉达和爱马仕为典型奢侈服装品牌;H&M、Zara和优衣库是典型的大众服装品牌。根据被试所列品牌的出现频次,本文选择了频次最多的奢侈品牌中普拉达为测试品牌,Zara为大众品牌。

第二步,对代言人进行预测试,本文设计了两张对应的图片,分别为虚拟代言人(虚拟网红“lil Miquela”)和真人代言人(网络模特)作为广告中的代言人,图片通过网络搜寻所得,并根据实验品牌进行修改。在实验广告图片中代言人的均穿着相同的带英文艺术字体的黑色衬衣,并都保持垂直站立姿势,展示出上半身衣服图样。

预实验阶段通过从网络问卷平台随机找到72名被试(男性28名,女性44名,平均年龄=21.3岁)。每位将随机看到1张图片,询问被试对代言人在吸引力、熟悉程度和产品态度的评价。被试对代言人的吸引力和熟悉程度的数据统计结果上没有显著差异(熟悉程度:M虚拟=3.892,M真人=3.686,t(70)=0.670,p=0.505;吸引力:M虚拟=4.378,M真人=4.714,t(70)=-0.926,p=0.358),且被试性别、年龄、受教育程度和职业对实验结果的影响均不显著(Ps>0.05)。

2.实验过程。实验三采用三因素组间实验设计(独特化需求、代言人类型、品牌类型),其中独特化需求是一个测得的连续变量,代言人类型、产品类型则为操控变量(代言人类型:真人/虚拟;品牌类型:奢侈品牌/大众品牌)。通过网上问卷平台,募集了300名有过奢侈品购买经验的被试参与了这一实验(男性118名,女性182名,平均年龄21.8岁)。被试被随机分配到四种实验条件之一(n奢侈虚拟=75,n奢侈真人=75,n大众虚拟=75,n大众真人=75)。实验三步骤与实验二步骤相似。首先,被试将完成独特化需求量表。其次,被试被随机分配到四种实验条件之一,在每种实验条件下被试会看到其中一幅图片。在奢侈品类别中,被试将读到“普拉达(Prada)是著名的意大利奢侈品牌,该品牌服饰价格均高于3000元人民币”;在大众品类别中,被试将读到“飒拉(Zara)是著名的西班牙时装快消品牌,该品牌服饰价格均低于1500元人民币”。再次,被试对刺激物广告进行评价。依次回答对广告的积极情绪的题项,品牌产品的态度和行为意图来衡量广告说服力题项,包括(1)对品牌的态度;(2)对产品的喜好;(3)购买产品的可能性。最后,为了控制干扰变量,完成对代言人的感知吸引力程度和熟悉程度,以及对品牌的熟悉程度的量表。本文还调查被试曾经购买奢侈品的经验,包括购买次数、购买频率、金额等。

图6 实验三中代言人类型×独特化需求×品牌类型的三阶调节效应

3.实验结果。被试对代言人的熟悉程度和感知吸引力没有显著差异(熟悉程度:M真人=3.954,M虚拟=3.872,t(298)=0.452,p=0.652;吸引力:M真人=3.862,M虚拟=4.108,t(298)=-1.305,p=0.193)。此外,被试在购买奢侈服饰的次数、购买频率、金额等均无显著差异(ps>0.05)。

与实验二相似,本文用相关题项的均值构成被试的独特化需求指数(α=0.804,M=4.389,SD=0.906),并将对产品的态度和行为意图的题项构成广告说服力指数(α=0.765,M=4.930,SD=1.035)。相关性分析表明,被试的性别、年龄、受教育程度和职业不会对广告说服效果产生显著影响(ps>0.05)。

在实验三的独特化需求,代言人类型与品牌类型三阶调节效应检验(Three-way Interaction)中,代言人类型(0=虚拟代言人,1=真人),品牌类型(0=奢侈品牌,1=大众品牌)。实验三分析结果表明,独特化需求×品牌类型的交互作用显著(β=0.647,t(292)=3.641,p=0.000),代言人类型×品牌类型的交互作用显著(β=2.293,t(292)=2.161,p=0.032)。与假说推断相符,独特化需求×代言人类型×品牌类型的三阶调节效应显著(β=-0.651,t(292)=-2.703,p=0.007)。被调节的调节效应的等效测试(Equivalent tests)中,R2增加达到显著水平(p=0.007),说明独特化需求,代言人类型与品牌类型三阶调节用存在。

接下来针对两种品牌类型,分别使用Johnson-Neyman技术绘制交互关系图,以识别自变量(代言人类型)对因变量(广告说服力)的影响效应中,调节变量(独特化需求和品牌类型)范围内的区域。在图6中,阴影部分为显著区域。结果表明:(1)在奢侈品牌广告下,没有显著区域(参见图6A,没有阴影部分);(2)在大众品牌广告下,高独特化需求的被试,虚拟代言人的说服力要比真人代言人的说服力更强(即独特化需求高于4.538的被试,图6B阴影部分)。

4.讨论。实验三验证了在独特化需求与代言人类型对广告说服效果的交互影响中,品牌类型的调节作用(H3)。此外,实验一和实验二中使用虚拟的品牌作为刺激物,而在实验三中采用真实存在的品牌,扩展了本研究的外部效度。研究表明,虚拟代言人在大众品牌广告中对高独特化需求的被试的说服力要比真人代言人的说服力更强,但这种影响在奢侈品牌广告中差异却不显著。

四、 结论、意义与展望

(一) 研究结论

虚拟代言人与以往研究中的卡通角色代言较为不同,它是伴随电脑成像技术和社交媒体传播而形成的虚拟人物,给消费者带来虚实之间的独特体验。本文考察虚拟代言人对消费者的广告说服效果,进一步拓展了现有代言人广告的研究,也为学者们进一步开展虚拟代言人研究提供了新思路。

此外,与以往代言人广告相比,本文在探讨代言人类型与说服效果的关系时,不仅考虑了消费者独特化需求对广告说服效果的影响,还对比了虚拟代言人在三种类型产品(补习中心,手机和服装)的广告说服效果,及内在影响路径。

最后,检测了本文研究结论的边界条件:通过加入品牌类型(奢侈品牌与大众品牌)进行对比检验。研究发现在大众品牌广告中,虚拟代言人对高独特化需求的消费者说服力要比真人代言人更强,然而这种调节效应在奢侈品牌广告中差异不显著。

(二) 实践意义

虚拟代言人有助品牌焕发新机,吸引年轻的消费者。目前在商业实践中已有很多品牌采用虚拟偶像作为品牌代言人。品牌商可以基于大数据分类来识别不同消费者对独特化的偏好,例如消费者对小众商品的搜索、浏览和购买的记录。通过识别高/低独特性需求的消费者,针对不同的独特化需求,推送有差异化的广告。对于独特化需求高的消费者,可以使用虚拟代言人进行市场沟通以达到更好的说服效果。实践中已有不少互联网商家通过在网页中植入人工智能程序,实现根据消费者偏好记录来即刻产生不同的广告推送图片与内容。此外,商家还要考虑代言商品自身特性与虚拟角色特性是否相符。独特性取决于的公认线索的商品(例如奢侈商品)有可能会使虚拟代言人的广告效果不显著。最后,形象授权一直是欧美动漫企业收入的重要来源,我国的动漫形象授权推广亦在近年间有重大发展。本文鼓励虚拟角色设计者以代言广告的方式拓展业务范围,例如与企业推出合作款商品。这不但有利于企业销售商品,还有利于增加虚拟角色的知名度,提升商业价值。

(三) 研究展望

本文在一定程度上补充了虚拟代言人的相关研究,但就当前的实际应用而言,仍具有一定的局限性。虚拟代言人有很多类型,包括不同性别、年龄段和种族等,还有不同画风、角色的身体比例等。这些都可以在未来的研究中做进一步探讨。

另一方面,尽管在三个实验中,真人和虚拟代言人吸引力与感知熟悉程度评分相类似,然而这两个因素的细分指标,如吸引力中的可爱、高级和优雅等变量也可能使消费者对具体产品的态度和购买意向产生影响,未来研究中会进一步考虑代言人具体特质的影响。

最后,本文实验均只向被试呈现平面图片,没有考虑虚拟代言人在视频或者游戏互动中的情景。在真实情景中,虚拟代言人可能会在视频和游戏中以动态方式出现,那其角色动作的流畅程度就可能成为影响人们态度的因素之一。