天津市轨道交通客流特征分析

2020-07-09邱莅伟

□文/邱莅伟

截至2019 年底,天津轨道交通运营线路共6 条(包括津滨轻轨9号线),线网总里程231 km,车站143座,其中换乘站15座,网络覆盖中心城市范围内10个市辖区。从2012 年客流量约30 万人次/d 增长到2019年144 万人次/d,最高客流量超过187 万人/d,8 a 时间客流增长接近5倍,年均增长率为25%。地铁1、2、3号线客流强度均超过或接近1 万人次/km,特别是地铁1、3号线高峰时段满载率已经超过100%,客流呈现快速增长趋势。

虽然形成基本网后的天津市轨道交通网络客流量增长较快,但与国内同类城市对比,总体客流量仍然偏低。根据2019年轨道交通协会发布资料统计,天津市轨道交通客运总量全国排名第11,轨道交通里程排名全国第9,客流强度0.6;除地铁6号线、津滨轻轨9号线外,高峰断面客流均在1万人次/km以上。

1 中心城区现状交通出行特征

根据2017年居民出行调查结果:中心城区出行率为2.42 次/(人·d);环外地区略低于中心城区,为2.33次/(人·d)。出行仍以慢行交通方式为主,约占61.1%;其次为以小汽车为主的个体机动化交通方式,约占21.8%;轨道交通、公交分别占比2.4%、8.5%[1]。

1.1 出行时间分布

2013年实施中心城区外环线内“限行”政策后,交通运行状况有较大改观,快速路及主干路高峰车速达到25.3 km/h;但随着时间推移,效果在逐年下降,2018年中心城区快速路及主干路早高峰平均车速为22.7 km/h。中心城区骨架路网总体交通负荷较大,卫津路以东、黑牛城道以北、海河以西、福安大街以南区域主干路交通状况最为拥堵。从出行方式时段分布来看,各种交通方式具有相同的出行早、晚高峰,均为7∶00—8∶00、17∶00—18∶00;但不同出行方式高峰出行的集中程度不同,早高峰小时系数从高到低依次为班车(26.8%)、私人小汽车(25.3%)、电动自行车(22.8%)、轨道交通(22.4%)、公交车(18.9%)、自行车(16.6%)、出租车(15.1%)、步行(14.9%),晚高峰小时系数从高到低依次为班车(27.1%)、私人小汽车(20.5%)、轨道交通(19.8%)、电动自行车(15.6%)、公交车(14.6%)、出租车(14.0%)、自行车(13.2%)、步行(8.8%)。除班车以外,其他方式的晚高峰小时系数均低于早高峰,表明了早高峰承担的交通压力要大于晚高峰。

1.2 出行方式变化

随着居民经济收入提高,购买小汽车的家庭越来越多,小汽车出行比例由2011 年的13.4%增长至17.4%;慢行交通所占比例由2011 年的70.6%下降至2017年的67.0%。出行方式的变化主要是因为城市空间拓展,居民出行距离不断增加,由2011 年的4.8 km增加至2017年的5.7 km,促使居民采用更为便捷舒适的机动化方式出行。见图1。

图1 中心城区及周边地区分区出行距离

轨道交通出行比例由0.7%提高至2.9%,公交车、出租车出行比例均有所下降,机动化出行率偏低,天津中心城区机动化出行率为0.79次/(人·d),相当于其他城市的50%~60%。

2 轨道交通网络客流特征

2.1 网络客流强度

2019 年12 月天津轨道交通全路网客运强度为0.70 万人次/km,中心城区的轨道网达到了0.87 万人次/km;其中1号线为1.31万人次/km,2号线为0.97万人次/km,3号线为0.99万人次/km,5号线为0.58万人次/km,6 号线为0.47 万人次/km,9 号线城区段为0.6万人次/km(全线为0.30 万人次/km)。地铁1、2、3 号骨干线客流效果相对较好,6、9号线较差,拉低了全网平均负荷强度[2]。

2.2 高峰小时断面

地铁1 号线平均运距8.0 km,高峰小时高方向断面流量为1.76 万人次/h;地铁2 号线平均运距6.0 km,高峰小时高方向断面流量为1.07 万人次/h;地铁3 号线平均运距6.9 km,高峰小时高方向断面流量为1.52万人次/h;地铁5号线平均运距5.6 km,高峰小时高方向断面流量为1.19万人次/h;地铁6号线平均运距6.5 km,高峰小时高方向断面流量为0.61 万人次/h;津滨轻轨9号线平均运距18.9 km,高峰小时高方向断面流量为0.85万人次/h。考虑超高峰小时系数影响,高峰期间西南角、营口道、海光寺、天津站等站点乘客上下客滞留情况较为严重。

2.3 进出站量

天津轨道交通站点进站量呈现明显的圈层特征,由内向外下降趋势明显,中环线外普遍很低,仅有3座车站(天津站、营口道、小白楼进站量)超过2 万人次;内环线以外区域站点占比87.8%,进站量占比73.6%,平均站点进站量仅为0.66万人次/d。与成都平均站点进站量1.93万人次,32%站点超过2万人次相比;天津市轨道交通站点进站量整体偏低,说明中心城区内环以外站点对客流吸引力不够。

2.4 平均乘距和运距

全网平均乘距12.1 km,各线路平均运距差异较大,除9 号运距达20.7 km 外,其余线路平均运距均在5~8 km,平均运距较短。

2.5 客流时间分布规律

全网进站量早高峰小时系数15%(7∶00—8∶00),晚高峰小时系数12%(17∶00—18∶00);全网出站量早高峰小时系数15%(8∶00—9∶00),晚高峰小时系数12%(18∶00—19∶00),高峰小时系数与全方式高峰小时系数比较接近,同时高峰时段较为集中。

2.6 影响网络客流的因素

造成现状轨道网络客流偏低主要因素:一是,站点及周边土地开发进度和强度与轨道交通建设不匹配,开通线路周边基本实现规划的车站占比只有36%;二是,中环线以外线路的网络效率偏低,拉低了全网客流水平,放射线路部分站点进站量不足2 500人次/d;三是,环外重点地区、成熟地区覆盖不足,比如中北镇、大寺、双青、空港、双港等区域缺少直接覆盖;四是,轨道交通与周边城市道路、停车场、公交场站等接驳设施衔接不够便利,公交车与轨道交通换乘比例偏低,仅为9%,低于国内城市平均水平(20%左右),换乘距离在150 m内的轨道站点仅占53%;五是,行车间隔、引导标识、票务优惠机制等软件管理水平有待提高,车站出入口等硬件设置不够便捷,不利于吸引客流。

3 客流增长因素分析

3.1 城市空间格局优化

根据天津市城市总体规划修编,城市空间结构由“一主一副”向双城转变,形成“一市双城多节点”的市域城镇发展格局,同时通过建设楔形郊野公园,避免“摊大饼”式发展,促进空间发展趋于集中。中心城区远景年规划人口将达到720 万人,在现状人口的基础上再增加100 万以上,进一步提升中心城区核心区功能与活力,全市综合服务中心作用得到充分发挥。未来,随着轨道线网规模效应、网络效应的发挥,将有更多、更强的出行吸引点布局在轨道交通沿线;增加的人口中60%将位于现状轨道交通800 m覆盖范围内。

3.2 产业转型发展

近年来,天津市出台《关于支持中国(天津)自由贸易试验区创新发展的措施》、《天津市关于加快推进智能科技产业发展若干政策》等诸多政策,明确提出大力发展现代商贸、金融服务、设计服务、健康服务、高端商务、智能科技等高端服务业,强化京津双城联动,积极承接北京疏散人口。天津从2018 年5 月开始实施“海河英才”行动计划,截至2019 年12 月,“海河英才”行动计划累计引进各类人才约24 万人,平均年龄32.3 岁,本科以上学历占75.26%,人口结构层次进一步优化。随着天津经济产业升级,提档换速,天津市常住人口仍将持续增长,新一轮国土空间规划中预计到2035 年,常住人口将达到2 000 万,预测今后15~20 a将新增约25万人/a。

3.3 综合交通一体化发展

国家“交通强国”战略明确提出了未来交通发展模式,将在特大城市重点推进以轨道交通为引领的绿色交通发展。按照2019年国家新颁布《城市综合交通体系规划标准》的要求,天津作为500万人口以上的特大城市,公共交通占机动化出行比例不宜低于70%,轨道交通占公共交通的比例不宜低于50%,则轨道交通占全方式的比例为15%~20%。经模型预测,到2035年天津中心城区轨道交通的分担比例占全方式的12%~15%左右。随着机动化出行比例上升,到2035年天津中心城区慢行出行比例由目前的68%下降到50%~55%,与国内大城市相当的水平。

地铁5、6 号线开通时间较1、2、3、9 号线晚,随着与常规公交车接驳的不断增加,天津市轨道交通线网全日公交车进站接驳量占轨道交通线网总客流量由10%提升至20%,轨道线网客流量还会有较大幅增加。

3.4 运营措施提升

随着近期实施延长高峰时长、首班多点发车、大小交路套跑等便民措施及一日票、三日票、周末及节假日全程1.8 元等优惠措施实施,客流增长了2.5%,“1.8元优惠乘车活动”对周六、日及节假日客流拉动作用在活动期间非常明显。

3.5 轨道交通沿线用地逐步成熟

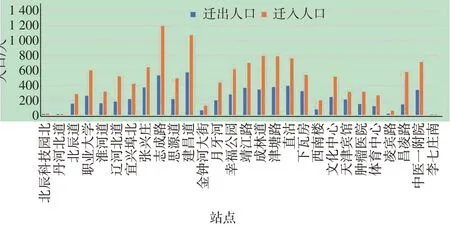

根据相关数据统计,2019年6月,地铁5号线沿线600 m 范围内居住的通勤人口较2018 年12 月增长6%,高于近两年天津市人口年均增长率。从各站及分段通勤人口迁入迁出情况看,迁入通勤人口与迁出通勤人口的比值大体维持在2倍以上,其中南段(西南楼—李七庄)迁入与迁出之比最大,达到2.28。迁入通勤人口绝大部分来自原非轨道站点周边600 m 地区,比例达到73%。见图2。随着轨道交通沿线地区规划建设及网络功能不断完善,人口、岗位加快向轨道交通沿线集聚,客流将进一步加快提升。

图2 地铁5号线沿线通勤人口流动情况

4 结论与建议

分析认为,随着在建、新增轨道项目的并网运营,网络结构的不断完善,运营服务水平的提升,沿线土地开发不断成熟,规模效应及网络效应将充分显现,特别是京津冀一体化协同发展战略的加快实施,天津经济结构调整,由传统的偏重工业向创新和服务产业转化升级,国土空间结构优化等方面逐步深入落实,交通出行需求进一步得到释放,轨道交通网络客流在未来一段时间内仍将呈现较为明显的增长趋势。建议从三个方面补齐短板:

1)提升运营服务水平,将行车间隔缩短至4 min以内,实施公交、地铁联乘优惠措施;

2)加快完善交通车接驳设施,优化车站出入口与公交车、P+R 停车场、慢行系统的布局,推动衔接设施建设;

3)优化落实轨道交通场站及周边土地开发,加快沿线土地开发进度,协调轨道交通与用地的关系,增强站点周边职住聚集度。

当前,天津处于发展的战略机遇期,京津冀协同发展,首都功能非核心功能疏解以及城市活力提升将会吸引大量的外来常住人口、流动人口进入,轨道交通站点周边开发强度和混合度提升会进一步促进人口岗位的聚集。考虑这些情况,轨道交通客流还将有更大的提升空间,“十四·五”末预计可达到500 万人次/d,天津市城市轨道交通发展空间巨大。

□■