城市轨道交通线网规划方案确定及评价分析

2020-07-09□文/张洋

□文/张 洋

随着经济的快速发展和城市化进程的加快,交通拥堵问题日益突出,轨道交通以安全、快速、大运量等特点,成为解决交通供需矛盾问题的重要手段。轨道交通作为城市交通的骨架系统,其线网的结构将对城市的空间形态、规模、土地利用、人口分布和区域发展等产生极大影响;此外,城市轨道交通系统一般属于大型基础设施工程,建设投资巨大且建成后调整极其困难;因此,在城市轨道交通工程建设前进行线网规划及其评价工作变得越来越重要[1~2]。

1 工程背景

河源市是广东省优质生态环境基地和生态屏障,地处珠三角东北部,是粤赣、广梅产业带和城镇轴的轴心和接力站,区位优越,资源丰富;依托粤东北门户城市地位,连接长三角、海西经济区和粤东地区,成为粤东北交通枢纽城市,全面融入珠三角“一小时交通经济圈”。未来河源要成为环珠三角经济区的重要城市,为了满足城市发展的交通需求,搭建城市的发展骨架,要提前布局轨道交通,对其进行科学的线网规划,提出合理的规划方案和建设规模。

2 线网规划方案

2.1 研究思路

1)根据城市经济社会发展规划、总体规划及综合交通规划等上位资料,研究城市现状及未来的规划发展、轨道交通需求、财政的建设能力、规划范围以及轨道交通的功能定位和发展目标,对轨道交通的线网功能层次、规模和布局等进行分析研究[3]。

2)轨道交通应与城市的主、次发展轴相匹配,按照城市主要的交通走廊搭建城市空间骨架结构,线网规模、服务水平应与城市规模和经济社会发展水平相适应并能符合城市综合交通体系规划的目标要求[4]。

3)根据上位规划资料,明确城市轨道交通的功能定位、发展目标,确定城市轨道交通的功能层次、规模和布局,通过研究城市各组团的联系、大中型客流集散点分布和主要交通走廊的布局,得出适合城市发展的规划方案[5]。

2.2 方案构架

河源市属于沿河带状发展城市,根据调查分析研究城市空间发展轴线,以河源站、河源东站和河源汽车总站等交通枢纽为节点,连接高新区、老城区、城市北区、东源县,构成城市南北向的主发展轴线,连接城市西部、城市北区、江东新区构成城市东西向的次发展轴。城市的东西、南北发展轴线串联城市各个组团、连接城市的交通枢纽、商业和金融中心;结合城区道路网的特征,同时预留城区向外延伸的空间发展条件,轨道交通线网采用“放射”线的组合形式,研究确定线网由4条“直径线”通道组成,将各个功能片区编织联络起来,同时串联各个大型客流集散点[6~7]。

2.3 规模测算

1)按线网密度匡算。线网密度匡算线网规模的方法一般用在已成片开发的建成区域。由于中心城区与城市外围区域的人口分布密度差别较大,按照河源市的空间结构特征,对中心城区和城市外围区的线网密度分别进行分析确定。根据河源市的特点及发展战略,中心城区(源城区)与外围组团(东源县、高新区等)之间由于呈现明显的向心轴向发展特征;所以线网布局既要满足向心的客流需求,又要提供较高的服务水平[8]。

根据河源市总体规划推算远景中心城区用地面积约为160 km2,外围区用地面积约为90 km2。按照轨道交通的合理吸引范围,确定中心城区的线网密度0.55 km/km2,城市外围线网密度0.27 km/km2,线网指标计算结果[9]:线网长度=160×0.55+90×0.27=112.3(km)。

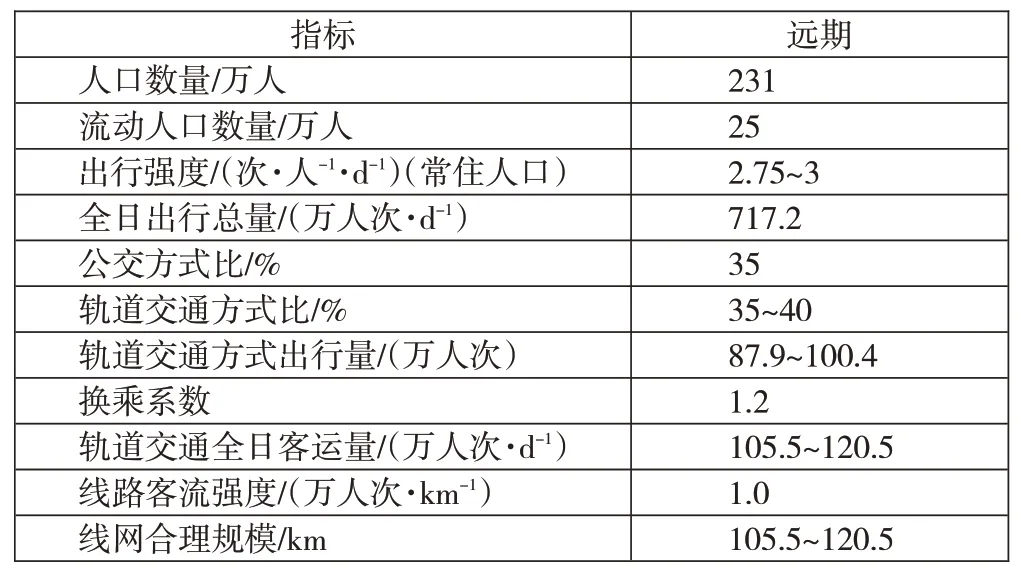

2)按交通需求匡算。根据《河源市城市总体规划》,预计远景河源市城市人口规模约为231万人,流动人口按照25 万人考虑,常住人口人均出行约2.75~3.0 次/d,公共交通出行比例远景年为35%,在公交出行方式中轨道公共交通所占比考虑一定的浮动范围,远期为35%~40%;确定远景线路的客流强度为0.8万~1.2 万人次/km,换乘系数为1.20[10]。按照交通需求计算远景年河源市轨道交通线网合理规模,见表1。

表1 规划远景年河源市轨道交通线网合理规模

2.4 规划方案

结合城市总体规划及城市综合交通规划,采用“面、点、线”层次分析法对河源市提出了2个轨道交通线网方案。方案一和方案二都是由4条线组成的“放射状”线网:主要实现中心城区(包括老城区和新市区)与高新区、江东新区、东源县之间的快速联系;支持城市发展南北向最主要的轴线,同时考虑中心城区对城市外围的辐射作用。

1)方案一。由4 条线路组成:L1、L2 为骨干线,T1、T2 为辅助线,线网总长度112.4 km。该线网结构符合城市空间发展方向,能够支持城市沿南北向的主轴线发展,对城市东西向的次发展轴也有较好的支撑,主要实现了老城区、新市区与东源县、高新区、江东新区之间的连通,同时提升了中心城区的吸引能力,带动北部仙塘镇、观塘镇、徐洞工业区、蝴蝶林工业园,南部埔前镇、古竹镇的发展。

T1 线长30.9 km,南起于兴业大道与高新六路交叉口,沿兴业大道—滨江大道—迎宾大道—中山大道—建设大道—越王大道—东源大道向北敷设至蝴蝶岭工业园;T2 线长23.2 km,西起于万绿湖景区,沿万绿湖大道—永和路—东环快速路向东南敷设至柏埔河前;L1 线长27.3 km,南起于河源东站,沿迎客大道—国道205 向北敷设至仙塘;L2 线长31.0 km,南起于国道205 与龙岭五路交叉口,沿国道205—科技大道—东环路—新河大道向北敷设至国道205。见图1。

图1 河源市轨道交通线网方案一

2)方案二。由4条线路组成:L1、L2线为骨干线,T1、T2 线为辅助线,线网总长度119.8 km。该线网空间结构能够支持城市沿南北向主轴线发展,同时两条辅助线加强了城市沿东西向次轴线发展的基础,引导城市空间结构沿“主、次”两个发展轴扩张,主要实现了老城区、新市区与东源县、高新区、钓鱼台片区、江东新区之间的连通,提升了中心城区的聚集效应。T1线能够打通钓鱼台片区与高铁新城片区的交通瓶颈,以公共交通为导向加快两个片区的开发建设。线网布局覆盖城市中心区的同时辐射并带动外围中心城镇发展,采用放射线的线网形式具备以后延伸条件。

T1线长21.6 km,西起于野趣沟景区,沿迎宾大道向东敷设至高铁新城;T2线长28.9 km,西起于万绿湖景区,沿万绿湖大道—永和路—东环快速路向东南敷设至科技大道;L1 线长33.4 km,南起于龙岭五路,沿国道205—越王大道—东源大道向北敷设至仙塘;L2线长35.7 km,南起于巴伐利亚庄园,沿龙岭一路—科技大道—东环路—新河大道向北敷设至国道205交叉路口。见图2。

图2 河源市轨道交通线网方案二

3 方案综合评价

3.1 评价体系建立原则及主要方法

从目的性、完备性、可测性、通用性和可实施性等方面建立评价体系,实现评价指标独立、易测、适用,能全面反映与线网特征和优选目标的相关性。

评价体系主要包括与城市的协调发展、线网结构、运营效果、可实施性和社会效益5大准则层,共16个详细指标[11]。

3.2 线网规划方案综合评价

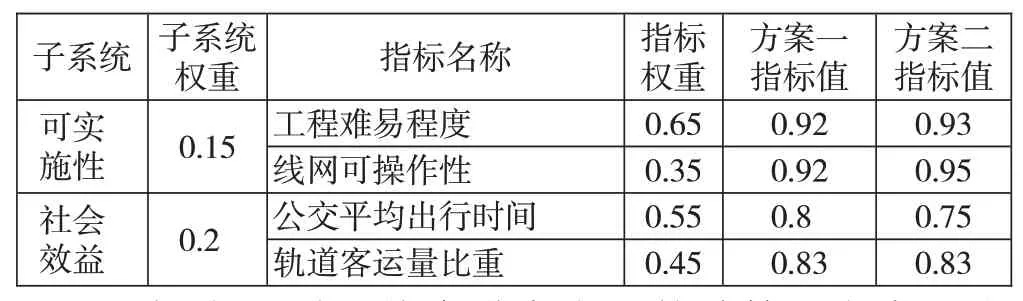

按照综合评价体系的计算流程和方法,得出各线网方案综合评价得分,见表2。

表2 线网方案综合评价

续表2

根据表2,采用综合满意度函数计算出方案一为0.816分,方案二为0.833分。从计算结果可知方案二综合指标优于方案一,综合分析确定方案二为推荐方案。

4 结语

本文根据河源市空间结构和总体规划采用层次分析法研究线网方案,对线网的规模采用密度测算法及需求分析法推算轨道交通线网规模,采用评价指标体系对各方案进行综合评价后择优选取。城市轨道交通线网规划综合评价指标体系经实践验证,能够为线网规划方案选择提供科学的参考依据及城市轨道交通有序发展提供指导。