我国文化遗产的时空演变及其影响因素研究

2020-07-09

(湖南师范大学 旅游学院,湖南 长沙 410081)

“文运同国运相牵,文脉同国脉相连”,文化遗产是民族文脉的基因,是塑造文化自信和建设文化强国的根源。党和政府一直高度重视文化遗产的传承和保护,一直都是重要国家战略。特别是党的十八大以来,将文化遗产作为中华优秀传统文化传承的载体,将文化自信作为中华民族伟大复兴的基础,十分重视中华各民族文化遗产保护与传承,筑牢中华民族共同体意识。作为文明古国,中华文化传承从未中断,文化遗产蕴藏丰厚。作为幅员辽阔的多民族国家,高水平保护和管理文化遗产,全面融入中华民族的伟大复兴,亟待文化遗产时空演变特征及其影响因素的深入研究。

文化遗产的学术讨论始于20世纪中叶,国外早于国内,高度关注文化遗产的价值及其保护[1-2];理论联系实际迅速发展,成为一个多学科关注的社会现实问题。1972年联合国教科文组织《保护世界文化和自然遗产公约》的通过及其实施,促使文化遗产保护理论和实践探究进一步国际化、跨学科化、多领域融合化。人文地理学高度关注文化遗产的时空结构及其演变问题,藉此为文化遗产的保护传承提供因地制宜的科学方案。已有研究成果涵盖了广泛的空间尺度,宏观视角上,有全球视野下的世界文化遗产时空分布及其与人类城市文明发展历程之间的相互关系的探究[3];有洲际视野下的非洲世界文化遗产和自然遗产空间分布特征的归纳[4],基于景观结构、管理强度、价值和意义以空间分析技术呈现欧洲文化景观的特征[5];有国家视野下的我国非物质文化遗产的空间分布及其影响因素[6-7]、体育非物质文化遗产资源的空间分布[8]、文物保护单位的空间分布特征[9]研究;中观尺度上,有遗产廊道的专门研究,如葡萄牙杜罗河和科阿河河谷露天岩石艺术的分布[10];我国西北地区“丝绸之路”遗产廊道的旅游业发展的区域分异[11];有文化遗产跨省分布的研究,如珠江-西江经济带非物质文化遗产空间分布特征与影响因素[12]、西北民族地区非物质文化遗产旅游资源空间结构差异[13]、长江流域的民歌地理分布[14]、伊犁河谷文化遗址时空特征分析[15];还有省级行政区视野下的文化遗产空间结构研究,如湖南省非物质文化遗产时空分布特征及影响因素[16]、重庆市非物质文化遗产的空间格局及旅游开发模式[17]、福建省[18]和内蒙古自治区[19]非物质文化遗产结构及地理空间分布特征、湖北省文物保护单位时空演化[20];微观尺度上,使用GIS空间分析探讨黄山市古村落综合品质空间分异特征[21]。总体上,不同空间尺度的文化遗产空间规律探究的对象不同,国际视野中文化遗产空间格局探索,研究对象主要以世界遗产名录上的遗产为依据;当将研究视野放到国家或者国内一定区域的层面时,研究对象开始以各种国家级文化遗产保护名录为依据,出现各种类别的文化遗产专门研究的多元化色彩,系统探索我国文化遗产时空格局及其演变机理的研究未见报道。

党的十九大报告强调“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”,凸显了从总体上揭示我国文化遗产时空格局演变特征及其影响因素的必要性,细致思辨各类文化遗产,梳理国家级文化遗产的空间载体及其基本单元,揭示其空间格局演变及其影响因素,既具有基础研究价值也具有文化遗产保护传承的现实意义。

一、研究设计

细致思辨文化遗产,确定国家级博物馆、全国文物保护单位和国家级非物质文化遗产及其扩展项目的申报单位(地区)为本研究的研究对象;选择权威官方网站,收集各类文化遗产的申报单位、详细地址,建立文化遗产数据库;借助ArcGis10.2软件全面揭示我国文化遗产的时空演变。

(一)研究对象的思辨与确定

遗产概念十分看重财产的代际传承,将遗产概念引入到自然和文化两类罕见且无法替代的财产的保护运动。从世界范围看,世界遗产保护体系先后将文化遗产和自然遗产、自然与文化双遗产、文化景观、非物质文化遗产纳入考量。系统梳理我国颁布的关于文化遗产传承与保护的行政法规时发现,新中国成立后,我国法律中一直使用的是文化遗产的相对概念“文物”。1982年,《中华人民共和国文物保护法》中首次规定了文物的范畴,提出具有历史、科学、艺术价值的文物应由国家保护,具体是博物馆、文物保护单位、历史文化名城、图书馆和其他收藏单位。本世纪初,“文化遗产”一词开始被我国官方文件广泛使用,2005年,《国务院关于加强文化遗产保护的通知》首次明确了文化遗产的范畴,包含物质文化遗产和非物质文化遗产,物质文化遗产具体表现为不可移动文物、可移动文物、历史文化名城(村、镇),非物质文化遗产具体表现为口头传统、民俗活动等,可见国内外对文化遗产的认识是在实践中不断走向深入,为文化遗产的传承与保护提供了支持,但从学术视角详细考究时,有学者批评文化遗产分类存在交叉现象[22],不利于系统深入考究。

结合我国对文化遗产保护情况,确定研究的具体单元。第一,我国对文化遗产实行分级保护,按照层次性原则确定国家级文化遗产为研究对象;第二,文化遗产保护体系覆盖物质文化遗产和非物质文化遗产,按照系统性原则确定国家级非物质文化遗产和国家级物质文化遗产为研究对象;第三,国家级非物质文化遗产具有活态传承性,按照可衡量性原则将国家级非物质文化遗产及其扩展项目的申报单位(地区)作为非物质文化遗产的研究对象;第四,国家级物质文化遗产保护体系较为复杂,国家级藏品是国家级可移动文物的主要组成部分。EPS全球统计相关数据显示,近90%的国家级藏品由博物馆集中保护,国家级博物馆是国家级可移动文物的集中收藏保护单位,全国文物保护单位是国家级文物的集中收藏保护单位,国家历史文化名城(街区、村镇)是各类文化遗产的地域综合体,包括已定研究对象,按照不重复原则将国家级博物馆和全国文物保护单位作为国家级物质文化遗产的研究对象。因此本研究选取国家级博物馆、全国文物保护单位和国家级非物质文化遗产及其扩展项目的申报地区或单位作为研究对象。

(二)数据来源

本研究所涉及的文化遗产是我国大陆的文化遗产,其数据来源于国家文物局、国家文化与旅游部、国家非物质文化遗产司公布的信息,包含972家国家级博物馆、8批5 058项全国文物保护单位、4批3 135项国家级非物质文化遗产及其扩展项目,借助谷歌地图获取各项文化遗产经纬度坐标,建立文化遗产基础数据库。

(三)研究方法

由于1989年之前国家公布的文化遗产数量较少,因此选择1989年为基准年份,以10年为一个时间节点系统揭示我国文化遗产的时空演变特征。首先,计算1989、1999、2009、2019年4个时间节点的文化遗产数量,运用数据拟合分析文化遗产总体规模的演变。其次,借助ArcGis10.2软件,运用标准差椭圆计算文化遗产分布的长半轴、短半轴和中心点,揭示文化遗产的空间分布方向演变;运用平均最近邻指数判断各省文化遗产的空间分布类型,揭示文化遗产分布空间差异;通过核密度估计探究文化遗产的空间分布格局演变。最后,通过缓冲分析河流、交通对文化遗产分布的影响,通过耦合分析地貌、气候对文化遗产分布的影响,并结合文化遗产在特定省和文化区的分布情况,探讨经济、文化与文化遗产分布的关系。

二、文化遗产时空演变特征

(一)总体规模演变

我国文化遗产时序上呈指数式增长,1989年文化遗产总量为500项,至1999年为750项,2009年迅速增长到5 012项,2019年达到9 165项;对1961—2019年间文化遗产数量拟合发现其数量变化符合指数增长趋势,即y=9E-70e0.0832x,R2=0.875 9,发展历程表现为平缓增长期(1961— 2005年)和快速增长期(2006—2019年)两个阶段。

(二)空间分布方向演变

运用ArcGis10.2软件处理得到1989、1999、2009、2019年4个时间截面的文化遗产的标准差椭圆(图1):考察标准差椭圆形态发现,1989—2019年间,椭圆呈现东北—西南走向,主要覆盖我国华北地区和华中地区,可见我国国家级文化遗产在空间上呈东北—西南方向分布,华北地区、华中地区是文化遗产分布的密集区。考察标准差椭圆轨迹变动状况发现,长轴X轴的标准差由7.638 持续上升到8.315,短轴Y轴的标准差由11.645波动上升到12.077,中心点逐渐向东南移动,介于112.411 9°E~112.549 1°E和33.172 8°N~33.900 3°N之间,移动幅度较小,即使在1999—2009年间,中心点变化的轨迹长度最大也仅达到0.339 m,都集中在河南省内,表明我国文化遗产东北—西南方向分布格局较为稳定;转角θ 由79.885°波动上升至83.688°,说明我国文化遗产在东西方向上扩展的强度高于南北方向,特别在1999—2009年间,标准差椭圆的转角有比较大的波动,东西方向扩展趋势明显。

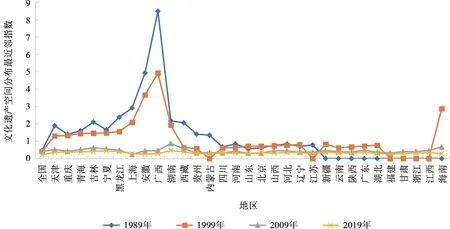

(三)空间分布类型演变

运用平均最近邻指数计算文化遗产之间的Z值、P值和最近邻指数,揭示各地区文化遗产的空间分布类型演变(图2)。如果某地区文化遗产之间为随机分布,即P值大于0.1,则不适用于最近邻指数,在图2中计为“0”;如果某地区文化遗产为离散或集中分布时,即P值小于0.1,适用最近邻指数衡量,最近邻指数大于1为离散分布,最近邻指数在0~1之间为集中分布。

图2 我国文化遗产空间分布最近邻指数演变

计算结果显示,1961—2019年间,国家级文化遗产的分布整体上呈现不断集中的态势,具有显著的地区差异。从全国范围看,截至1989年,平均最近邻指数为0.445,至1999年为0.418,至2009年为0.395,至2019年为0.209,平均最近邻指数不断减小,说明文化遗产空间分布整体上集中水平较高且集中态势明显。从各省(市)看,截至1989年,新疆、云南、陕西、广东、湖北、福建、甘肃、浙江、江西的文化遗产的P值都大于0.1,文化遗产呈随机分布;天津、重庆、青海、吉林、宁夏、黑龙江、上海、安徽、广西、湖南、西藏、贵州、内蒙古的文化遗产的P值小于0.1,平均最近邻指数大于1,文化遗产呈分散分布;河北、河南、江苏、辽宁、北京、四川、山西、山东的文化遗产的P值小于0.1,平均最近邻指数小于1,文化遗产呈集聚分布;至1999年,云南、陕西、广东、江西的文化遗产分布的P值降低,都小于0.1,平均最近邻指数小于0.1,由随机分布变为集中分布,上海、西藏的文化遗产的P值小于0.1,且平均最近邻指数小于0.1,由离散分布变为集中分布;至2009年,所有地区的文化遗产分布均呈现集中的分布状态;至2019年,各地区文化遗产的分布最近邻指数越来越小,集中态势明显。

(四)空间分布格局演变

核密度分析(图3)显示,我国文化遗产空间分布总体上向着多元中心密集化演进。1989年之前,文化遗产表现为西安、北京2大高密集中心,大同、保定、济宁、洛阳、南京、上海、泉州、广州8大密集中心,吐鲁番地区、拉萨、银川、沈阳、承德、昆明、成都、巴广(巴中、广元)8大较密集中心。到1999年,吐鲁番地区和巴广的密集水平相对下降,陕西、北京2大高密集中心周边的密集区快速发展,与原有的保定、长治、洛阳、运城4大密集中心和承德较密集中心,新增的运城密集中心,形成了西安、北京为高密集中心的文化遗产密集带,同时新增杭州、武汉、荆门、长沙为较密集中心。到2009年,洛阳密集中心不断发展,形成了西安、北京、洛阳为高密集中心的文化遗产密集片区,上海、苏州、南京密集中心不断发展,形成了苏州、上海为高密集中心的文化遗产密集片区,新增南阳为较密集中心。到2019年,西安密集水平相对下降为密集区,在华北地区形成了北京、洛阳为高密集中心的多层级文化遗产密集片区,南京密集水平相对下降为密集区,在长三角地区形成了上海、苏州为高密集中心的多层级文化遗产密集片区,新增武汉、黄山为密集中心,同时湘西土家族苗族自治州、黔东南苗族侗族自治州、昆明、拉萨、荆门、长沙等较密集中心也不断发展。

三、影响因素分析

已有研究对文化遗产空间分布的影响因素做了广泛探索,基于思辨方法,从文化进化论的角度提出社会和地理环境的改变会影响文化的形成[23],认为历史文化、地貌、气候等因素影响着全国文物保护单位的分布[9,23];基于统计分析方法,使用GIS分析发现地貌、河流、历史文化、经济发展是影响非物质文化遗产分布的主要因素[24];从互动视角考察,认为灾变事件导致的大规模移民、地形地貌、文化根植性、空间衰减性和文化艺术环境会影响戏曲文化的空间扩散与文化区演变[25]。总体而言,文化遗产空间分布影响因素讨论主要集中在自然环境和人文环境两方面。

(一)自然环境

自然环境为文化遗产的产生提供了物质基础。一般而言,河流两岸、气候温暖湿润的平原和低山地区作为人口的集聚区,文化交流频繁,是产生文化遗产的天然福地。人类不仅依靠河流获得生活的必要保障,还依赖河流的水运交通,这在一定程度上决定了文化遗产的亲水性[24];同时地貌和气候也会影响文化遗产的分布[9]。因此本文将从河流、地貌、气候三个方面考察自然环境对文化遗产分布的影响。

1.河流因素

以全国主要河流为基础数据,利用ArcGIS10.2缓冲分析工具,分别以3、5、7 km为缓冲半径进行分析,再以工具栏中的相交分析计算不同缓冲区内文化遗产的数量。结果显示,文化遗产的25.02%(计2 403项)分布在3 km河流缓冲区范围内,文化遗产的43.73%(计4 205项)分布在5 km河流缓冲区范围内,文化遗产的58.80%(计5 654项)分布在7 km河流缓冲区范围内,黄河中下游、长江中下游是文化遗产的高度密集区。文化遗产和主要河流空间分布的耦合分析(图4)发现河流与文化遗产的耦合良好。河流作为大地的动脉,是我国文明发展的摇篮,其沿岸地带作为我国历代城市和人口的主要分布区,不仅为人民的生产生活提供了便利,还为孕育川江号子、都江堰放水节、澧水船工号子、泼水节、水鼓舞等特色的文化遗产创造了条件。可见,文化遗产的分布与河流密切相关。

图3 我国文化遗产分布格局演变

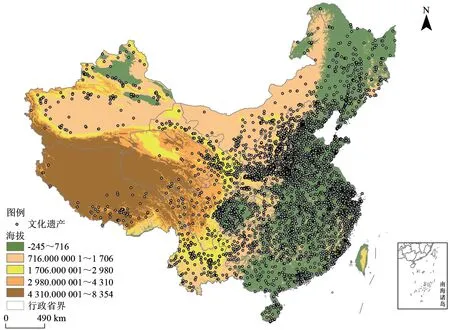

2.地貌因素

利用ArcGIS工具生成文化遗产与地貌类型的耦合关系图(图5)可见:关中平原、华北平原、长江中下游平原、东北平原等东部平原地区是文化遗产的高度密集区,四川盆地、天山及祁连山的山麓是文化遗产的一般密集区,塔里木盆地、内蒙古高原、青藏高原等地区文化遗产分布较为稀疏,可见地貌影响着文化遗产的分布格局。同时,不同的地貌孕育了不同的文化遗产,如西岭山成为产生西岭山歌等文化遗产的摇篮,而地面坦荡的内蒙古高原则为沙力搏尔式摔跤等文化遗产的产生提供了条件。可见,文化遗产分布与地貌条件关系密切。

图5 我国文化遗产与地貌耦合

3.气候因素

统计各气候区分布文化遗产数量(图6)可见:文化遗产在高度集中分布在温暖湿润的季风区,其中热带季风气候区132项、亚热带季风气候区4 136项、温带季风气候区3 673项,共计7 941项文化遗产,占比87.60%;在较为干燥的气候区分布较少,其中温带大陆性气候区635项,高山高寒气候区489项,共计1 124项文化遗产,仅占12.40%,可见温暖湿润,适宜人居住的气候为地区人口聚集、经济发展创造条件,进而为文化产生奠定物质基础,是文化遗产的主要集聚区。同时,文化遗产也是气候变换的产物,具体表现在衣、食、住、行、民间体育竞技、节气文化、中医养生文化等。如二十四节气是气候与农业融合的产物,安化风雨桥、平坦风雨桥是气候与交通的产物。可见,气候条件与文化遗产分布关系密切。

(二)人文环境

文化遗产是人类社会活动遗留下来的人民群众的智慧结晶,由人创造、评定、传承和保护,其形成离不开特定的人文环境。我国具有深厚的文化底蕴,根据文化现象划分,已经形成了农业文化区和游牧文化区[26],文化遗产作为反映区域文化特征的重要载体[9],其分布与区域文化密不可分。同时经济的发展不仅提高了文化遗产的保护管理水平影响其评定,还伴随着文化需求增长引导文化艺术向纵深发展[24],进而刺激文化遗产特别是非物质文化遗产的生成与演化,在这一过程中,交通作为文化交流的重要路径和渠道[27],起着桥梁作用。因此,本研究将从经济、文化、交通三方面考察人文环境对文化遗产分布的影响。

1.经济因素

图6 我国文化遗产在各气候区分布

图7 我国文化遗产与各省GDP分析

以我国文化遗产数为横坐标,地区生产总值为纵坐标生成矩阵分析图(图7)。在第1象限内,广东、江苏、山东、浙江等沿海地区文化遗产数和地区生产总值双高,河南、四川、湖北、福建、湖南、河北、北京、安徽也都在平均值以上;第2象限内,上海的地区生产总值较高,但是文化遗产数量较低;第3象限内,宁夏、海南、黑龙江、青海、西藏、内蒙古、辽宁、江西、广西、吉林、甘肃、贵州、新疆等地区文化遗产数和地区生产总值在平均值以下,处于较低水平,天津、重庆由于地域面积较小,人口总量少,也处于较低水平;第4象限内,山西、陕西、云南等地区生产总值较低,但文化遗产数量较高。总体上,文化遗产分布与区域经济发展水平存在正相关性,然而经济并不是决定文化遗产分布的唯一因素,如山西、陕西、云南等省份,虽然由于区位或者其他原因导致经济发展缓慢,但由于历史悠久或者少数民族聚居,文化遗产数量也较多。可见,区域经济发展水平是影响文化遗产空间分布的重要因素。

2.文化因素

根据溪雪松[9]和王会昌[26]对我国文化区划分结果,分析文化遗产在各文化区分布情况(表1)。燕赵文化副区1 582项、吴越文化副区1 019项、荆湘文化副区995项、秦陇文化副区709项、中原文化副区591项,文化遗产数量位列前五。文化遗产分布密度位列前五的是淮河流域文化副区60.76项/万km2、燕 赵 文 化 副 区45.19项/万km2、吴越文化副区39.84项/万km2、中原文化副区37.01项/万km2、齐鲁文化副区29.56项/万km2。可见我国文化遗产密集分布在人口繁多、农耕文化发达的地区。同时区域文化特征又在一定程度上决定着文化遗产的风格,如分布在内蒙古文化副区、新疆文化副区等游牧文化区的文化遗产热烈奔放、勇猛刚健;分布在燕赵文化副区、中原文化副区、巴蜀文化副区等农业文化区的文化遗产勤劳质朴、崇礼亲仁。可见,我国文化遗产在不同文化区的分布状态存在差异明显。

表1 文化遗产与文化区分布关系

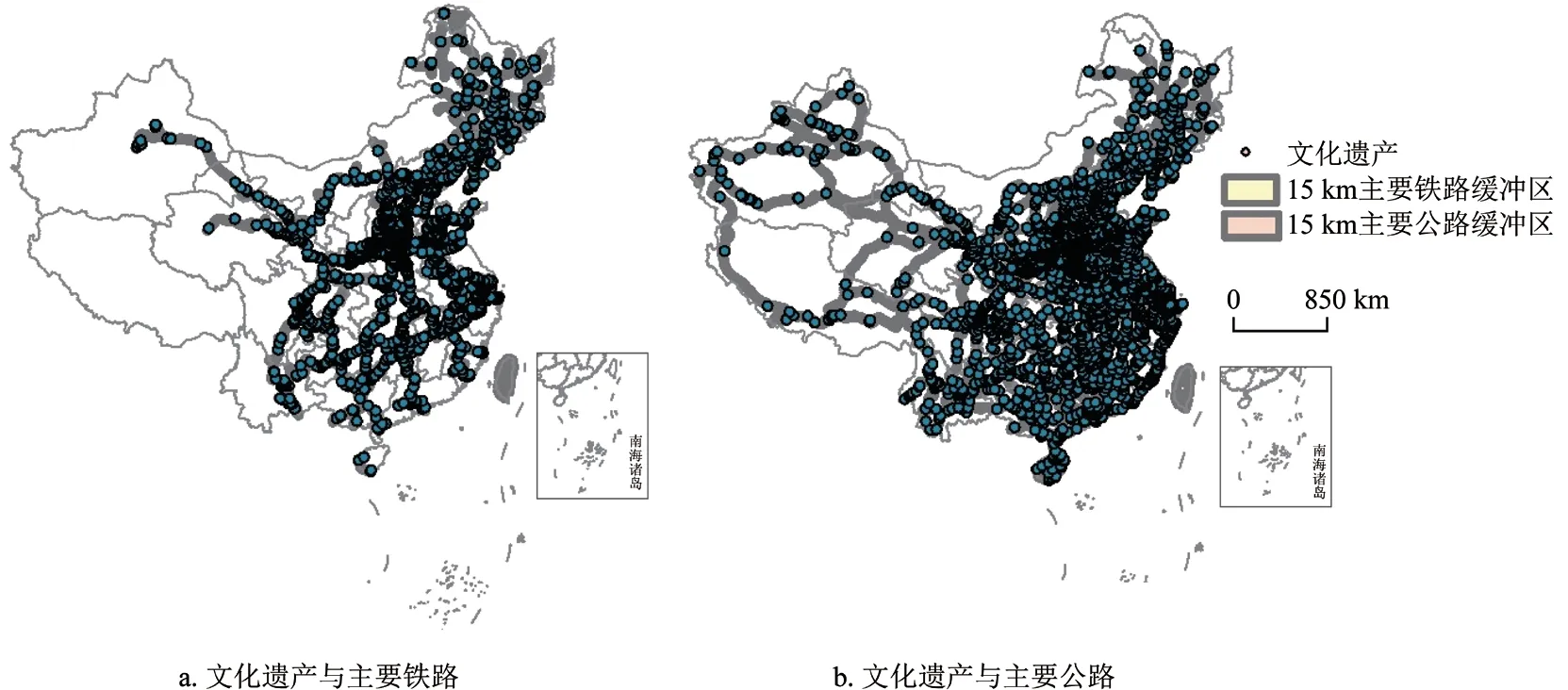

3.交通因素

以我国现有铁路和主要公路为基础交通数据库,运用ArcGIS10.2建立铁路线、主要公路线15 km缓冲区,再以工具栏中的相交分析计算缓冲区内文化遗产的数量(图6)。结果显示:文化遗产的49.71%(计4 556项)分布在铁路线缓冲区范围内,文化遗产的68.42%(计6 271项)分布在公路线缓冲区范围内。可见,我国文化遗产的分布与交通干线有关联。

四、结论与政策建议

(一)结论

基于1961—2019年我国文化遗产的数据,系统揭示我国文化遗产的时空演变特征及其影响因素,得到如下结论:1)我国文化遗产数量时序上呈指数式增长,历经平缓增长期(1961—2005年)和快速增长期两个阶段(2006—2019年)。2)我国文化遗产空间分布整体上呈现不断集中的态势,具有显著的地区差异。空间分布总体呈现东北—西南方向。华北地区、华中地区是文化遗产分布的密集区,文化遗产分布重心移动幅度较小,主要集中在河南省,文化遗产在东西方向上扩展的强度高于南北方向。3)我国文化遗产空间格局总体上向着多元中心密集化发展不断演进。1989年之前,文化遗产形成了西安、北京2大密集中心为主的集聚体系;到1999年,形成了西安、北京为密集中心的文化遗产密集带;到2009年,形成了西安、北京、洛阳为高密集中心的文化遗产密集片区和苏州、上海为高密集中心的文化遗产密集片区;到2019年,在华北地区和长三角地区形成了多层级文化遗产密集片区。4)文化遗产的空间分布与区域自然、人文等相关要素关系密切。与河流关系中,文化遗产的76.80%(计5 654项)分布在7 km河流缓冲区范围内;与地貌关系中,文化遗产分布具有明显的平原指向性;与气候关系中,文化遗产的87.60%(计7 941项)分布在温暖湿润的季风区;与经济关系中,文化遗产与区域经济发展存在正相关性;与文化关系中,密集分布在人口繁多、农耕文化发达的地区;与交通关系中,文化遗产的68.42%(计6 271项)分布在公路线缓冲区范围内,49.71%(计4 556项)分布在铁路线缓冲区范围内。

(二)政策建议

基于对我国文化遗产时空演变及其影响因素的分析,在未来对文化遗产的保护与研究应注意以下几点:第一,要高度关注文化遗产数量和经济发展匹配性较差的地区,特别是山西、陕西、云南等省份,加大对这些地区文化遗产的保护力度;第二,要重点关注西南少数民族文化副区、

图8 以交通线为轴心的我国文化遗产分布缓冲区图

内蒙古文化副区、新疆文化副区等少数民族聚居地的文化遗产,提升其在国家级文化遗产的份额;第三,要努力协调好文化遗产开发与保护的关系,既要注重交通等公共服务建设,促进文化遗产的开发、获益,又要加强文化遗产传承与保护教育,提升大众对文化遗产的传承与保护意识。