从《洛神赋》到《洛神赋十三行》——谈书法与文学作品的融合

2020-07-09石常喜

⊙ 石常喜

引言

魏晋南北朝时期作为学术界关注的焦点,无论是从政治、经济、军事、历史而言,还是文学、哲学、宗教、书画等方面谈论,它都是后世学者不断挖掘的文化宝藏。宗白华先生《美学与意境》高度准确地概括了这段历史:

汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神史上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代。因此也就是最富有艺术精神的一个时代。[1]

在思想意识领域,儒家经学体系逐渐式微,各种哲学思潮充斥其间,诸如玄学思想、老庄思想等多种意识形态相互交融。求仙问道、隐逸山林、饮酒空谈、及时行乐的社会风气席卷整个时代,士人精神意识形态的大变革,在某种程度上促进了魏晋南北朝文化艺术的繁荣发展,在中国历史上留下浓墨重彩的篇章。李泽厚先生《美的历程》中也有提及:

社会变迁在意识形态和文化心理上的表现,是占据统治地位的两汉经学的崩溃。代之而兴的是门阀士族地主阶级的世界观和人生观。这是一种新的观念体系。[2]

由曹魏时期所形成的门阀制度以及世族阶层的崛起,在文化思想领域中起到了重要的导向作用。钱穆先生认为:

魏晋南北朝时代,一切学术文化必以当时门第背景作中心而始有其解答。……门第在当时历史进程中,可谓已尽其一分之功绩。[3]

曹植(192-232),字子建。其文学造诣精深,颇受称赞。钟嵘列其诗为上品,评曰:“魏陈思王植,其源出于国风,骨气奇高、词采华茂、情兼雅怨、体被文质、粲溢古今、卓尔不群。”王世贞以为至评。谢灵运尝言:“天下才有一石,曹子建独占八斗。”可谓推崇备至。[4]在建安文学蓬勃发展进程中,曹植无疑是最具有代表性的。历史上关于五言诗的成熟,众学者说法不一,一说将其归功于《古诗十九首》,另一说则将五言诗体制的完备,归功于曹植。吉林大学木斋先生认为,两种说法看似矛盾,其实也并不矛盾,而五言诗的发展与成熟是以曹植等人的文学创作为中心。如此看来,曹植对于后世文学的影响不可估量。尤其是五言诗的成立,标志着唐诗类近体诗诗体的成立。《洛神赋》作为曹植诗赋的代表作,流传千古,为历代文人墨客所钟情。

在《洛神赋》成文的百余年之后,东晋王献之曾以此内容数次书写,造就书法史上的一件杰作。《洛神赋十三行》作为王献之的小楷力作,为后世历代书家所称扬传颂。王献之(344-386),字子敬。当代刘涛先生《中国书法史·魏晋南北朝卷》讲:

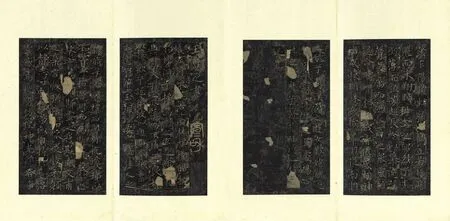

晋 王献之《洛神赋十三行》拓本 台北故宫博物院藏

王献之是魏晋趋新尚妍书风的受益者,又是魏晋风韵的创造者之一。他在东晋后期更开行草书法之门,是魏晋书法风格样式嬗变过程中推陈出新的成功典范。[5]

魏晋风尚下的文学、书法创作探微

前苏联汉学家卡西拉莫夫曾说:“如果中国文学是一片宽阔的海,那么魏晋文学,就是通向大海道路上,必然要走过的一个湖泊。”用湖泊对比大海,恰好说明了魏晋文学之于中国文学的独特地位:它是一个重要的汇集和转型期。[6]在中国历史上,魏晋时期各种哲学思潮风起云涌,其中玄学思想较为盛行。在这种时代背景下,魏晋名士逐渐形成了以“清议与清谈、服药与饮酒、诗文与书琴、名教与自然、贵无与崇有”[7]为日常生活的风尚。而在这一时期,文学创作发生了明显的转变,文学所具备的政治教化作用开始减弱,进而文学与政治教化相脱离。文学由言志转向缘情,文学创作中更多地表现出魏晋士人相互交织的感悟与情感,逐渐演变成个人文学行为。如鲁迅先生在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中所说:

他(曹丕)说诗赋不必寓教训,反对当时那些寓训勉于诗赋的见解,用近代的文学眼光看来,曹丕的一个时代可说是“文学的自觉时代”,或如近代所说是为艺术而艺术的一派。[8]

在儒家经学意识形态统治崩溃的势态下,“诗言志”的传统理论框架也被新的理论主张所代替。“诗赋欲丽”是魏晋文学创作的主要倾向,也是中国古代诗学的重要概念。此词出自曹丕《典论·论文》:

夫文本同而末异,盖奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽。此四科不同,故能之者偏也,唯通才能备其体。[9]

所谓“诗赋欲丽”无非是在创作实践上讲究词彩声韵、文质兼备,追求艺术形式之美。

魏晋时期的诗歌领域可谓文学成就斐然,如以三曹、建安七子、蔡琰为首的建安诗歌流派,以竹林七贤为首的正始诗歌流派,以三张二陆两潘一左为首的太康诗歌流派,以孙绰、许询为首的东晋玄言诗派,以陶渊明为首的田园诗派,以鲍照为首的乐府诗派,以谢灵运为首的山水诗派,以谢朓为首的永明体诗派。文学批评方面曹丕《典论·论文》开启了文学专论之先河,后继有陆机《文赋》、挚虞《文章流别论》、刘勰《文心雕龙》、钟嵘《诗品》等,共同促进了中国文学批评史的发展。正如曹丕《典论·论文》所讲:

盖文章,经国之大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐止乎其身。二者必至之常期,未若文章之无穷。[10]

较之东汉名士,魏晋士人在这一时期充分认识到文学的独立地位和特殊价值。尤其是在学风上,他们大谈“自然”,争论“贵无”“崇有”,辩论“言意”和“才情”,对人生、社会、宇宙做出了形而上的哲学思考和理性阐释,在中国思想史上写下精彩斑斓的一章。[11]

诚然“自觉的时代”,不仅体现在文学领域,而且在书法绘画领域也得到了魏晋士人的高度重视,呈现出一派繁荣景象。东晋王羲之《兰亭序》所记叙的是王羲之、谢安、孙绰等名流隐士在山阴(今绍兴)兰亭的一次文学雅集活动,在酒意微醺的状态下,王羲之以书法助兴,提笔书就流传千古之佳作,为万世景仰。此件作品不仅在文本内容上辞藻华丽,而且在书法艺术上“尽善尽美”,宋代米芾称之为“天下第一行书”。

对于魏晋时期书法发展概况,刘涛先生认为发生了以下几个方面的重大改变:其一,新体的草、行、楷书为士族阶层所接受,成为士族私人间书写交流的时调,这是魏晋新书风形成的重要标志;其二,行书、楷书列入课吏的书法系统中,这是推动新书风普及的重要因素;其三,西晋时期,新书体具有了合法的地位,而且楷书成了正体;其四,新书风的流行也影响了“铭石书”;其五,新的书法感受、新书体的简便特点,与士流借助书写显示个人的风度交融起来,从而形成了注重艺能表现的书写观念。[12]东晋是新书风发展变革的关键时期,以“二王”为主导的书法革新浪潮迅速席卷整个时代,完成了将新体书法推向“今体”的历史任务。在书体演变过程中,魏晋时期无疑是最重要的,“去古质、求新妍”的书法审美认识逐渐为士人阶层所接受。唐张怀瓘《书断》语:

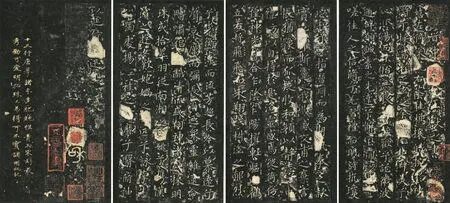

《洛神赋十三行》原石 首都博物馆藏

古之章草,未能宏逸。顿异真体,今穷伪略之理,极草纵之致.不若藁行之间,于往法固殊,大人宜改体。[13]

王献之对于书法风格的敏锐把握,突出了其在少年时对于书法艺术的天赋才情和对时代潮流的先见之明。其中也反映出他本人对于“纵逸流媚”风格的崇尚,因此笔者认为王献之书法亦有“宏逸”之风尚。这一阶段的书法创作是以“二王”为主导,士人阶层开始有意识地追求书法审美,自觉地进行艺术实践活动。陆机《平复帖》、王羲之《兰亭序》《丧乱帖》、王献之《洛神赋十三行》、王珣《伯远帖》等就是最佳例证。

从《洛神赋》《洛神赋十三行》看书家与文学家的心理共鸣

曹植是一位悲情才子,其特殊经历和性格是其在翰墨方面取得“勋绩”的决定性因素。由于后人并不清楚曹植的爱情历史,所以多把曹植的情爱之作,诠释为是寄托君臣关系的比兴之作。曹植《洛神赋》虽与《赠白马王彪》均为黄初时期之作,但表现重点却有所不同,“赋”并不涉及外在的具体人、事,只是集中表现曹植当时的内心情绪感受,因此它具有更浓郁的抒发性质。《洛神赋》中描写了“君王”和“洛神”两位人物,尤其是对“洛神”的形象塑造,渲染出笼盖天地、弥漫一切的哀愁气氛。当然,这并不是无端的哀愁,此赋中“恨人神之道殊兮,怨盛年之莫当”实际上已经透露了哀愁所自来,即来自作者在现实生活中被隔绝的状态。《洛神赋》魅力之所以感动欣赏者,主要在于此赋中所营造的“悲”,能够引起超越时代的心理共鸣现象。当然《洛神赋》作为曹植的经典之作,与其描绘技巧的高超也有很大关系。此赋中写“洛神”一段文字,历来被奉为描摹美女的经典手笔。

其形也,翩若惊鸿,婉若游龙。……瑰姿艳逸,仪静体闲。柔情绰态,媚于语言。奇服旷世,骨像应图。[14]

在此曹植的文采又得到充分展示,无与伦比的骋辞结句的天才,为后世读者提供了欣赏古典人体艺术美的广阔空间。《洛神赋》以其情绪之浓烈、气氛之曼妙、形象之优美、词藻之丽雅,成为建安辞赋之冠。

笔者认为在《洛神赋》中“洛神”之原型便是曹植所爱慕的女子(甄后)。关于曹植与甄后的渊源,唐代李善《文选注》中记:

魏东阿王,汉末求甄逸女,既不遂。太祖回与五官中郎将,植殊不平,昼思夜想,废寝与食。[15]

宋代刘克庄《后村诗话》中记:

《洛神赋》,子建寓言也,好事者乃造甄后以实之,使果有之,当见诛于黄初之朝矣。[16]

刘克庄对于曹植与甄后恋情表示质疑,其言论看似有一定的道理,但实际上是一种推理,不能作为证据支撑。况且在黄初二年,即公元221年6月,甄后被赐死,曹植同罪,侥幸逃生。晋代陈寿《三国志·魏志·曹植传》记载:

黄初二年(221)。监国谒者灌均希旨,奏“植醉酒悖慢,劫胁使者”。

有司请治罪,帝以太后故,贬爵安乡侯。[17]

从甄后《塘上行》诗中检索到“众口铄黄金,使君生别离。念君去我时,独愁常苦悲。想见君颜色,感结伤心脾。念君常苦悲,夜夜不能寐”。[18]这是甄后在接到赐死命令时,内心悲痛有感而发。而“使君生离别”又与黄初三年(222)曹植所作《洛神赋》中“恨人神之道殊兮”形成了呼应。

所以关于曹、甄之恋,种种现象表明,对于《洛神赋》中的洛神暗指甄后的说法,唐人大多持肯定态度。甄后(183-221),姓甄,名不详,曹丕之妻,魏明帝曹叡之母。曹魏时期,甄后是唯一能写五言诗的诗人。胡应麟《诗薮》云:“魏夫人能诗,仅甄后一人,然又曹氏妇也。”[19]

曹、甄之恋,并非空穴来风,一代才子曹植将自己的爱慕蕴藏在诗赋之中。木斋先生认为:

建安十六年(211),一方面是曹植一生文学创作真正意义上的始点,另一方面又是曹植真正意义上的情爱人生的起点。其中采遗芙蓉的意象,几乎贯穿曹植的一生……芙蓉,正是曹植和甄氏爱恋的媒介,因此,也是曹植一生不断回忆追恋的意象。[20]

从建安九年(204)在邺城初见甄后萌生了爱意,至建安十六年(211)曹植对甄后的情感有了新的突破。但造化弄人,甄后被曹丕占为己有。晋代陈寿《三国志·甄后传》记载:

及冀州平,文帝纳后于邺,有宠,生明帝及东乡公主。[21]

之所以说曹植是一个悲情的才子,主要缘于他对甄后用情颇深,这种心理上的渴望也促使了超越伦理爱恋的必然走向,最终酿为爱情悲剧。甄后的美丽、曹植的才情本是郎才女貌,却未能得到时代的认可,这种在内心深处的挣扎或许便是曹植文学创作的灵感源泉,甄后这一原型被塑造为文学意象多次在其诗赋中徘徊,鲜活的意象一度成为曹植心目中最美的回忆。因此,《洛神赋》原名被称之为“感甄赋”。

对于《洛神赋》的接受,东晋王献之无疑是最具代表性的。《洛神赋十三行》不仅仅取材于《洛神赋》文本内容,还有更为深层次的原因,那便是王献之与曹植有着类似的情感经历,从而引起了书家与文学家心理上的共鸣现象。王宏建主编的《艺术概论》中讲道:

在艺术欣赏活动中,当欣赏者被艺术作品所感染,从而达到与作品的色彩、线条共呼吸;与作品中的人物命运,思其所思,爱其所爱,恨其所恨时,这种现象,就是艺术欣赏中的共鸣现象。[22]

《宝晋斋法帖》卷六之《洛神赋十三行》上海图书馆藏宋拓孤本

支琪皓在《〈洛神赋〉的文化衍生——从文本到绘画、书法》一文中认为:王献之“洛神”情结表现在两方面。其一,曹植与洛神的恋爱悲剧在王献之这里变成了真实的存在;其二,深受魏晋文艺“以悲为美”审美风尚的影响。王献之以其与曹植同样的悲惨人生和独特的艺术造诣创作出小楷《洛神赋十三行》。[23]

《世说新语笺疏》记:“王氏谱曰:献之娶高平郗昙女,名道茂,后离婚。”[24]王献之与郗道茂从小青梅竹马、感情甚笃,晋升平五年(361)两人喜结连理。但由于新安公主的介入,王献之迫于政治压力不得不与郗氏离婚,虽然王献之曾以极端手段自残,但最终未能逃脱这场政治的联姻。王献之与郗道茂的婚姻爱情是真挚的,也是不幸的,不可避免地成为东晋政治势力权衡的牺牲品。郗道茂在离婚后的不久,郁郁而终,她的离世无疑也是对王献之最大的内心打击和遗憾。《白话〈晋书〉王献之传》记:

不久,王献之病重,家人为他上表给天神,按道家法规,上表前要本人陈述所犯过失,家人问有何过失,王献之回答说:“别无他事,只惭愧与郗家离婚一事。”[25]

在王献之弥留之际,他终于说出了埋藏在内心深处的挣扎与愧疚,对于郗道茂的爱更是矢志不渝。王献之“洛神”情结又未尝不是充满了对郗道茂的怀念,同曹植对甄后的情感一样,而《洛神赋十三行》的字里行间无不寄托了王献之对于结发之妻郗氏的真情。

阮忠勇、陈晟《为赋新愁写洛神——论王献之对〈洛神赋〉的接受》也从婚姻悲情的折射、审美取向的趋同两个方面来谈王献之与曹植的相似遭际以及所引发的情感上的悲剧。[26]但其文中将“洛神”原型认定为曹植之妻崔氏,笔者认为实属不妥。

正是缘于王献之对《洛神赋》中的人、事、物以及曹植人生经历的认同,才会产生这种超越时代的心理共鸣现象,运用其文本内容通过书法的形式再次创作呈现,这其中也更多地掺杂了王献之个人情感体验,使《洛神赋十三行》一度成为“小楷之极则”的历史杰作。

风骨与神韵:文学作品在书法中的体现

《洛神赋十三行》作为王献之小楷力作,代表着魏晋书法的时代走向,文字与书法相得益彰,为后世书家学者感叹不已。此乃小楷之极则,萧散秀逸的美学特征跃然作品之上。《松雪斋文集·卷十》记:“晋王献之所书《洛神赋》十三行,二百五十字,人间止有此本,是晋时麻笺,字画神逸,墨彩飞动。”[27]按宋代考据学家董逌《广川书跋》中“洛神赋别本”记:

晋 王献之《洛神赋十三行》拓本 无锡博物院藏

字法端劲,是书家所难,偏旁自见,自相映带,分有主客,趣向整严,非善书者不能也。[28]

文学作品衍化为书法艺术,不仅仅体现了接受者所拥有的相似心理,还有各艺术门类之间的相互关联。而“风骨”与“神韵”在文学与书法的交融过程中则显得格外突出。“风骨”究竟是什么?刘勰《文心雕龙》认为:

《诗》总六义,风冠其首,斯乃化感之本源,志气之符契也。是以怊怅述情,必始乎风;沉吟铺辞,莫先于骨。……故练于骨者,析辞必精;深乎风者,述情必显。捶字坚而难移,结响凝而不滞,此风骨之力也。[29]

刘勰认为,所谓“风”,指文章的情志,要有感动人的力量,写得鲜明而有生气,骏快爽朗;“骨”,则指文章要文辞精炼,辞义相称,有条理,挺拔有力。“风骨”便是在整体上要求文章有气有劲,气韵生动,风格俊朗。[30]而曹植《洛神赋》的缔造又未尝不是如此,文中无论叙事、人物描绘等,似乎都在积蓄一种“悲”的力量,而这种“悲”也正是引发王献之“洛神”情结的关键。这种文学上的“风骨”也深深地渗透在书法艺术作品之中,尽管《洛神赋十三行》作为王献之书法艺术崇尚“新妍”的一件力作,但从中我们可以看到“妍而不媚、新而不失骨力”的表现。张廷济《清仪阁题跋》云:“风神骀荡、气骨雄强,故以无美不臻。”[31]刘志超博士《社会变迁下的书法“风骨”》认为:

“风骨”作为一种审美范畴的影响或感染力,自魏晋以来随国运与社会变迁而呈现出不同面貌。它贯穿于文学与书法的发展史中,彼此渗透而精神相通。书法领域的风骨的强弱,既是社会政治生态的反映,亦是其时文人心态的表现。[32]

而“神韵”最早出现在南北朝时期。南朝梁沈约《宋书·王敬弘传》:“敬弘神韵冲简。”[33]《南史·隐逸传》:“神韵潇洒。”[34]《晋书·列女传》:“风韵高迈。”[35]以上均为魏晋时期对人物品藻的评价。当然在诗歌领域也有“神韵”的记载,明代胡应麟《诗薮》:

诗之筋骨,犹木之根干也;肌肉,犹枝叶也;色泽神韵,犹花蕊也。筋骨立于中,肌肉荣于外,色泽神韵充溢其间,而后诗之美善备。[36]

钱钟书认为“神韵”并不是诗歌中的某一种风格,非诗品中之一品,而为各品之恰到好处,至善尽美。[37]而在书法领域,王僧虔《笔意赞》中说:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”[38]无论是在诗歌表现上,还是书法形神论断上,“神韵”这一美学范畴都无疑是重要的。它是诗歌的生命和灵魂,是书法的精气神。清代文学家方东树《昭昧詹言》记:“凡诗、文、书、画,以精神为主。精神者,气之华也。”[39]在《洛神赋十三行》的整体表现上,简静修和的用笔、流逸遒劲的结体以及萧散旷达的章法与文本内涵协调一致,共同传达出书家与文学家内心深处的发声。所谓“风骨”、所谓“神韵”,皆是作为中国古典美学的某一概念,联系着各个艺术门类,相辅相成、相互交融。

结语

魏晋南北朝是一个思想解放、精神相对自由的时代。也正是因为这种思想意识领域中的大活跃,才使得魏晋时代迎来了“人的觉醒”,促进文学领域进入了“自觉的时代”。对于礼教之防的突破、对美的追求,导致了婚姻的相对自由,导致了文人学士集会活动的产生,各方面都显得颇有生机,颇为活跃。[40]

诚然,艺术作品不仅是艺术家自身内心的独白,其中更有时代的影子。《洛神赋》是曹植一生中最具影响力的代表性作品,文中精湛的艺术技巧和深沉的人物情感为世人传达出难以释怀的一段精神依恋。在百余年后的《洛神赋》接受史上,王献之的“洛神”情结以书法的形式再度向世人呈现。无论是曹植,还是王献之,他们对于自己心中“洛神”的情感都是真挚的、纯粹的。而这种文学作品的衍化,才使得我们能够更好地读懂《洛神赋十三行》,读懂王献之书法创作的内心状态。文学与书法从不遥远,而是相互渗透、紧密无间。

注释:

[1]宗白华.美学与意境[M].南京:江苏凤凰文艺出版社,2017:108.

[2]李泽厚.美的历程[M].北京:文物出版社,1989:85.

[3]钱穆.中国学术思想史论丛3[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2009:140.

[4]龚嘉英.诗学述要[M].台北:华冈出版部,1969:40.

[5]刘涛.中国书法史·魏晋南北朝卷[M].南京:江苏教育出版社,2009:235.

[6]王升.魏晋风尚志[M].苏州:古吴轩出版社,2011:73.

[7]刘康德.魏晋风度与东方人格 修订版[M].上海:上海人民出版社,2017: 70-146.

[8]鲁迅.魏晋风度及其他[M].上海:上海古籍出版社,2010:170.

[9]祁志祥.中国文学美学史[M].太原:山西教育出版社,2014:70.

[10]祁志祥.中国文学美学史[M].太原:山西教育出版社,2014:70.

[11]刘涛.中国书法史·魏晋南北朝卷[M].南京:江苏教育出版社,2009:2.

[12]刘涛.中国书法史·魏晋南北朝卷[M].南京:江苏教育出版社,2009:3.

[13]张怀瓘.书断[G]//华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:164.

[14]曹植.洛神赋[M].北京:世界图书出版公司,2013:27.

[15](梁)萧统,(唐)李善.文选60卷[M].胡刻本.442.

[16](宋)刘克庄.后村集196卷[M].四部丛刊景旧抄本.1598.

[17](明)张溥.汉魏六朝一百三家集118卷[G]//清文渊阁四库全书本.471.

[18]道纪居士.乐府诗集全鉴[M].北京:中国纺织出版社,2017:103.

[19]胡应麟.诗薮[M].北京:中华书局,1958.

[20]木斋.彩遗芙蓉:曹植诗文中的爱情意象——兼论建安十六年对曹植诗文意义[J].山西大学学报:哲学社会科学版,2011(5):40-47.

[21](晋)陈寿.三国志65卷[M].百衲本景宋绍熙刊本.103.

[22]王宏建.艺术概论[M].北京:文化艺术出版社,2010:355.

[23]支琪皓.《洛神赋》的文化衍生——从文本到绘画、书法[J].常州工学院学报:社科版,2018(5):63-66.

[24](南朝·宋)刘义庆.世说新语3卷[M].四部丛刊景明袁氏嘉趣堂本.10.

[25](唐)房玄龄等撰.白话《晋书》[M].

[26]阮忠勇,陈晟.为赋新愁写洛神——论王献之对《洛神赋》的接受[J].浙江海洋学院学报:人文社科版,2013(2):20-24.

[27](元)赵孟頫.松雪斋集11卷[M].四部丛刊景元本.121.

[28]董逌.广川书跋[G]//华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:111.

[29]刘勰.文心雕龙[M].上海:上海古籍出版社,2015:181.

[30]梦华.图解国学知识[M].北京:中国华侨出版社,2016:519.

[31]杨建峰.中国书画大系中国传世书法[M].汕头:汕头大学出版社,2015:63.

[32]刘志超.社会变迁下的书法“风骨”[J].文史杂志,2019(2):78-80.

[33](梁)沈约.宋书100卷[M].清乾隆武英殿刻本.711.

[34](唐)杜牧,(清)冯集梧.樊川诗集注7卷[M].清嘉庆德裕堂刻本.67.

[35](唐)房玄龄等撰.晋书130卷[M].清乾隆武英殿刻本.1208.

[36]胡应麟.诗薮[M].北京:中华书局,1958.

[37]钱钟书.谈艺录[M].北京:商务印书馆,2016:109.

[38]王僧虔.笔意赞[G]//华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:62.

[39]方东树,汪绍楹.昭昧詹言[M].北京:人民文学出版社,1961:30.

[40]万绳楠.魏晋南北朝文化史[M].上海:东方出版中心,2007:158.