与在线教学一起成长

2020-07-09李晓明

李晓明

(北京大学 计算机系,北京 100871)

1 危机催生在线教育大发展

2020 年春季学期,同全国几十万大学教师一样,我也被卷入一种实实在在的在线教学之中。两门课,一门是北京大学研究生和本科生高年级学生混选的课“社会与市场中的计算问题选讲”,26 名学生;另一门是应一所地方大学邀请为本科生一年级开的课程“社会科学中的计算思维方法”,39 名学生。从2 月17 日那一周开始算起,到写这篇文章的时候,已经上了6 周课。

利用网络做远程教学,虽然对我不算是新鲜事,但这次还是感觉有很大不同。第一,上的课是要给学生记学分的正式课程,意味着要有足够的分量,不仅是指从教师角度要有足够分量的安排,重要的是还要看学生是否能学到足够分量的东西;第二,由于这次是全国所有大学的所有课程突然都采用在线教学方式开展,对学生而言就是要一下子面对各种各样的在线教学形式,不仅可能形成网络资源的竞争,还有可能造成一些额外的认知负担,影响教学的效果。

鉴于此,我决定这次采取比较保守的方式上这两门课,尽量用学生们日常生活中常用的网络工具。对于北大的课,就是“邮件组+微信群+问卷星”;另外一门课则是“慕课+邮件组+微信群+问卷星”。为什么北大的课没用慕课?因为没有合适的。我那门慕课更适合低年级的学生。图1 所示是采用的基本教学活动模式(外校班由于用了慕课,和这稍有些不同,但从精神上与这个模型类似)。例如,北大的课就是每周日发放材料,周三微信群讨论,周日学生交作业。作为一种实践,我想看看在这种“低技术配置”下是否或者如何能达到满意的教学效果。

图1 利用常规通信工具开展远程教学的一种模式

2 在线教学应遵循的基本原则

这几个星期,可以说是相当忙,要比常规上课忙,因为需要不同的备课,常规条件下用惯了的那一套不能照用。如何编写以周为单位的学习指南?发放些什么学习材料?如何组织微信群中的讨论?都是备课的内容。在这样一种师生不见面的在线教学方式下,应该贯彻几条原则。

让学生学习起来。这是一种几十个人在地理空间位置上分布,在时间上没有强约束同步的异步互动教学方式,更需要学生主动学习,达到喜欢学习这门课的状态。学生为什么会喜欢学习某些课,不喜欢另外一些课?内容有没有意思是一方面,能否不断感到有收获至少同样重要。这种收获,不是老师认为教了多少,而是学生感觉得了多少。这样一种说法似乎很抽象,但作为教师,我们在传统课堂教学经历中是有体会的,一门课几十个学时上下来,不仅能发现几个特别突出的学生,还会对整个班级的“学习热情”程度有个宏观认识。那么,在这种在线教学情境下具体怎么落实?

让学生的学习得到恰当的指导。这几年,受一些从事教育技术研究的同仁影响,读过一些有关教学的文献,我觉得林林总总的内容中最有帮助的是两条:第一,设立较高教学预期;第二,注重搭好脚手架。它们是普适的原理,无论是课堂教学,还是在线教学,无论是对什么类型的学生群体。所谓设立较高教学预期,就是要设立一旦达到就会让学生颇有成就感的目标。与此相反的,就是先验认定有些学生不会好好学,从而设立一个似乎大家都能过得去的目标。举个例子,这次为地方大学开的课,第一周学社会网络,作业是编个程序,计算一个39 节点社会网络中每个节点的聚集系数。这对于大一的学生来说是相当有挑战性的。一开始都很茫然,但最后多数学生都做到了。从学生的反馈中能感到他们的兴奋。所谓注重搭好脚手架,就是要提供到位的指导和帮助,而不是笼统地给个目标,让他们“往上冲”了事。在实践中,除了每周的学习指南要尽量明确目标和路径,还要在关键点上给予支撑。例如,我们的课也特别安排了一点结合这次疫情的内容,谈传染病传播模型的实现,给学生提供一个基本的SIR 实现后,他们就能在上面做出多种变形。

掌握学生的状态。这种学习方式,师生之间松散耦合,虽然有课表时间在微信群中讨论的安排,但是也不是强制性的(我也不愿意做硬性要求),因此原则上并不知道每次到底有多少学生在线参与。交作业当然是一个状态检查点,另外问卷也是一个成本很低但很有效的工具,每周课表时间发布一个与课程学习内容有关的问卷,同时也多少有了“点名”的作用。例如下面这个问卷:

考虑现在的疫情,设每个人有“居家”和“外出”两个选择,不同的选择会有不同的结果。结果以定量的回报值来体现。假设:居家会有些不方便,回报是“-1””;外出的话,如果有超过40%的人也外出,则受感染的风险很高,你的回报是“-5””,低于40%的话,风险就很低,你享受户外活动,回报为“+1”。请给出你的选择(争取获得较高回报):□ 居家 □ 外出。

这本身是个有一定难度的博弈论问题,让学生做问卷,相当于做了一次课堂实验,然后就可以讨论这实验结果与理论分析的关系。

掌握学生的状态,除了一些管理性措施外,还重在平时抓住各种机会与一些学生建立起一定深度的“个人关系”,对作业的点评,对问题的回应,还有特意让某些学生做点什么,都是建立个人关系的方式。一个班,如果教师感到对其中1/4~1/3 的学生比较了解,就可以说对全班的宏观状况比较了解。

3 在线教学实践的效果分析

沿着上述原则展开两个班的在线教学,6 周下来,有些体会。

首先,与学生的互动很多,要比常规课堂教学模式下多得多。常规课堂教学中,教师的注意力可能倾向于集中在“如何把明天的两节课讲好”,而按我现在做在线教学的方式,不讲课了,想得更多的是如何调动和保护学生学习的积极性。加强有针对性的互动就是一个必然的选择。和有些刨根问底的学生互动,可能就一个问题有七八个来回,发现个别学生似乎不在状态(如连续两次没交作业)给点一下,也可能是三四个来回。在课表时间的微信群讨论,常常有上百条颇有质量的帖子。这种强度互动的结果是,我感觉现在对这两个班学生的了解要比以往常规教学情境下更多、更丰富。无意之中,我已记住了大多数学生的姓名,而且能够与学习表现对上号,尽管还不知道他们的相貌。

图2 问题1 调研结果

其次,较高的教学目标预期在这种方式下也能实现。前面提到过地方院校大一学生在第1 周就完成聚集系数计算程序的例子,他们在第4 周也实现了PageRank 计算程序,这些都是需要处理文件输入数据集的。在北大这个班上也如此,这一次对博弈论基础讨论的深度甚至超过了先前课堂教学。这样的学习能够达到一定深度的关键,现在看来是通过适当案例或例子驱动的结果。

如果把这次在线教学看成是一种实验的话,那现在就已经看到了即使是用很朴素的通信交流方式,也可以达成相同分量的教学效果。

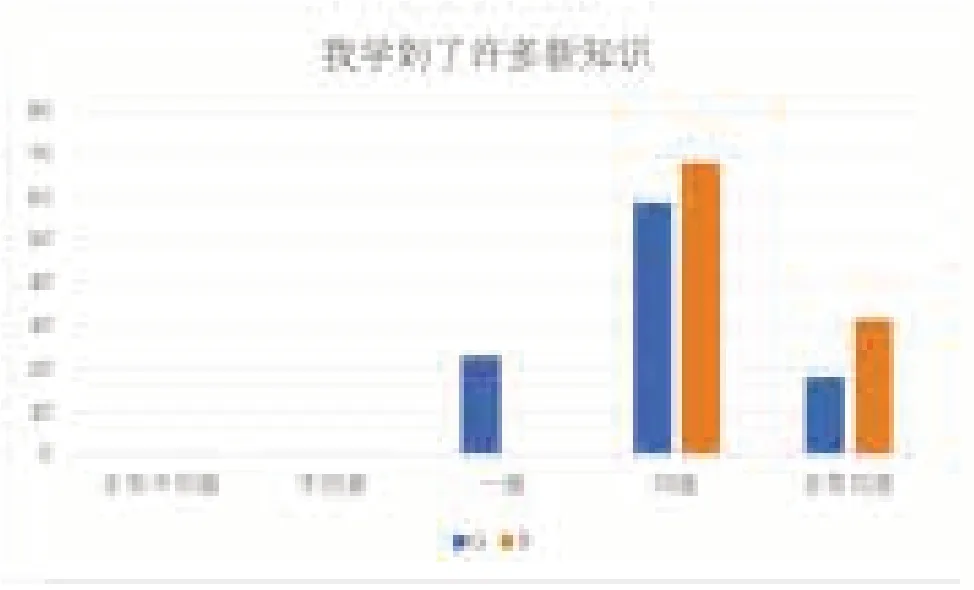

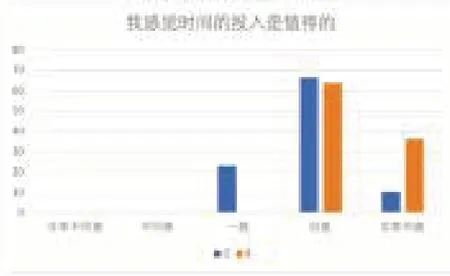

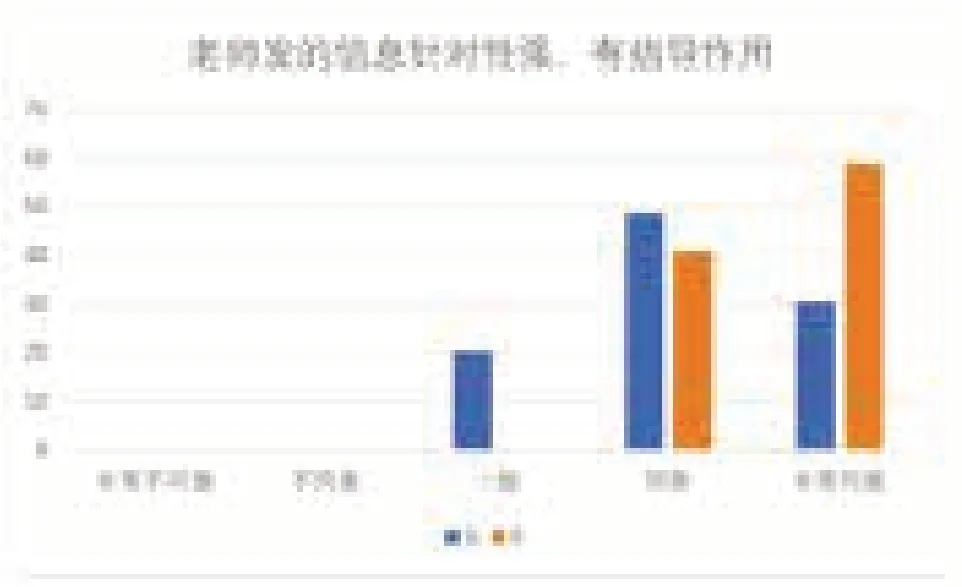

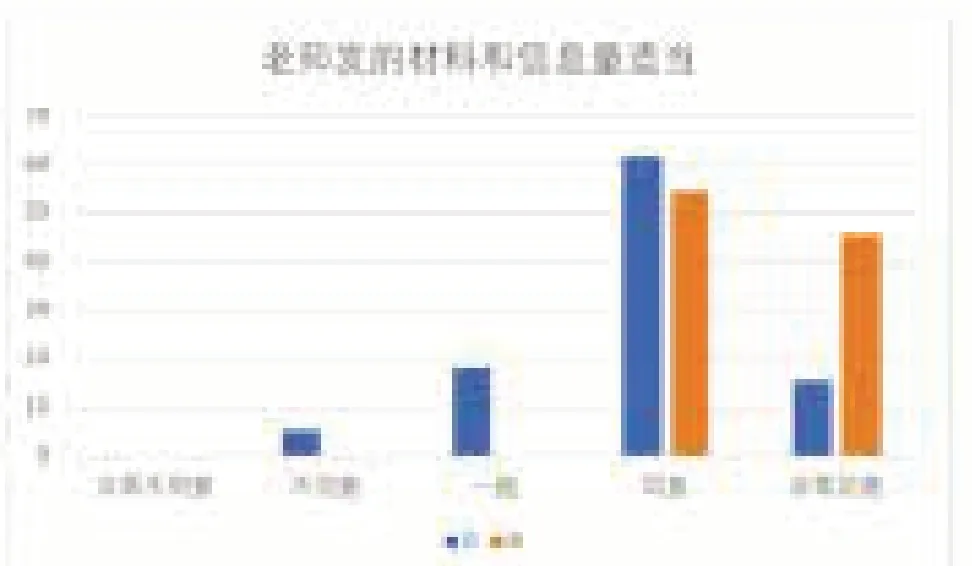

学生是不是也这么认为呢?为此,我在4 周后对这两个颇有些不同的班都做了一个“在线教学情况调研”问卷。除了问他们的时间投入外,还有如下问题:①经过过去4 周的学习,我学到了许多新知识;②经过过去4 周的学习,我感觉时间的投入是值得的;③作业有挑战性,经过努力能够完成;④老师在微信群和邮件组中发的信息和材料针对性强,有指导作用;⑤老师在微信群和邮件组中发的材料和信息量适当;⑥就在线上课的方式而言,相对这门课程采用的指导学习方式,我更喜欢视频直播讲课方式。

请同学们无记名用非常不同意、不同意、一般、同意、非常同意表达各自的态度。

问题①和②的调研结果如图2 和图3 所示,其中B 是北大研究生和本科高年级混合班,G 是一个地方院校的本科大一班,数值是百分比。

这两个问题的设计在于看看学生们是否后悔选择上这门课。从图中能看到总体反映不错,但G 校有少数学生不以为然。有些大一学生的自学能力相对弱一些应该是个原因,可能需要对他们提供一些特殊帮助。

问题③和④的调研结果如图4 和图5 所示。这里的第一个问题有些模糊,表态到底是针对“挑战性”呢,还是针对“努力能够完成”?模糊之中的结果令人可喜,特别看到G 校有些学生给出了“非常同意”,这和平时与一些学生的互动中体会到的状况相符。问题⑤的调研结果如图6 所示。问题④以及问题⑤是针对教师的具体操作和作用,结果和预期相符。

图3 问题2 调研结果

图4 问题3 调研结果

图5 问题4 调研结果

图6 问题5 调研结果

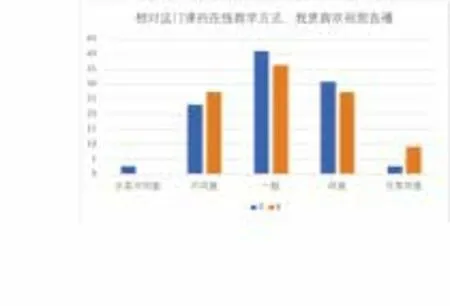

最后一个问题是特别想看看学生对不同技术的比较,调研结果如图7 所示。之前了解到,他们这学期都有多门课,采用视频直播的不少。这个结果很有趣,总体上看差不多,也就是说完全不用视频,学生也可以接受,并达成好的学习效果;不过也有那么一点点偏向,希望采用视频直播。我想这是可以理解的,学生希望见到老师。适当采用视频直播会有意义,但是否能实质性改进教学效果还有待研究。

图7 问题6 调研结果

另一个有趣的观察是,虽然这两个班的学生群体颇为不同,但是对这几个问题的回答总的来看相当一致。这也在一定意义上说明了所采用的这种在线教学方式的普适性。

4 在线教学成功的关键

采用什么技术对于在线教学的效果不是最重要的,重要的还是教育本身。一是要求教师对课程相关的学问充分熟悉和深入理解,这是基础。如果做不到游刃有余,那么只能照本宣科,不是信息技术能够解决问题的。二是要了解和努力实践一些公认的好的教学原则。上文提到两个对我有帮助的,相信还有一些。那些原则,如果不实践体会,读起来都像是空话,但实践后会真感觉受益。当然,合适的信息技术能够提高效率,包括师生双方的。在线教学要成为常态的一部分,每个学校有一个好用的课程管理系统很重要。尽量让各种课程都在同一个平台上运行,对师生都好。

让在线教学成为高等教育内在的一种新常态,而不是外挂的补充,看来不仅可行,而且这次疫情也给我们进一步提示了必要性。这篇文章特别用了一个“年青的”标题,旨在面向未来。好的教学,本是一个无止境的追求;在线教学,则是为好的教学打开了一个新维度。我们在其中都有很大的成长空间。