特佩西墓群塔加尔文化墓葬分区与分群

2020-07-08余肖肖包曙光

余肖肖 包曙光

(黑龙江大学 黑龙江流域文明研究中心,黑龙江 哈尔滨 150080)

塔加尔文化是南西伯利亚早期铁器时代重要的一支考古学文化,主要活跃于俄罗斯叶尼塞河中游,包括克拉斯诺亚尔斯克边疆区南部和哈卡斯共和国的米努辛斯克盆地,以及科迈罗沃州东部地区(图1)。该文化前继青铜时代的卡拉苏克文化,后续塔施提克文化,主要活动于公元前9世纪—公元2世纪。①Поляков А.В., Святко С.В. Радиоуглеродное датирование археологических памятников неолита – начала железного века Среднего Енисея: обзор результатов и новые данные[J]. Теория и практика археологических исследований. Барнаул, 2009,(Вып.5):20-56. 以往俄罗斯学者和国内学界一般认为该文化的年代为公元前7-前1世纪。本文所引年代范围为该引文对184个塔加尔文化相关墓葬的碳十四测年数据的统计分析的结果。

图1 塔加尔文化分布位置

一、特佩西墓群概况与墓葬分区

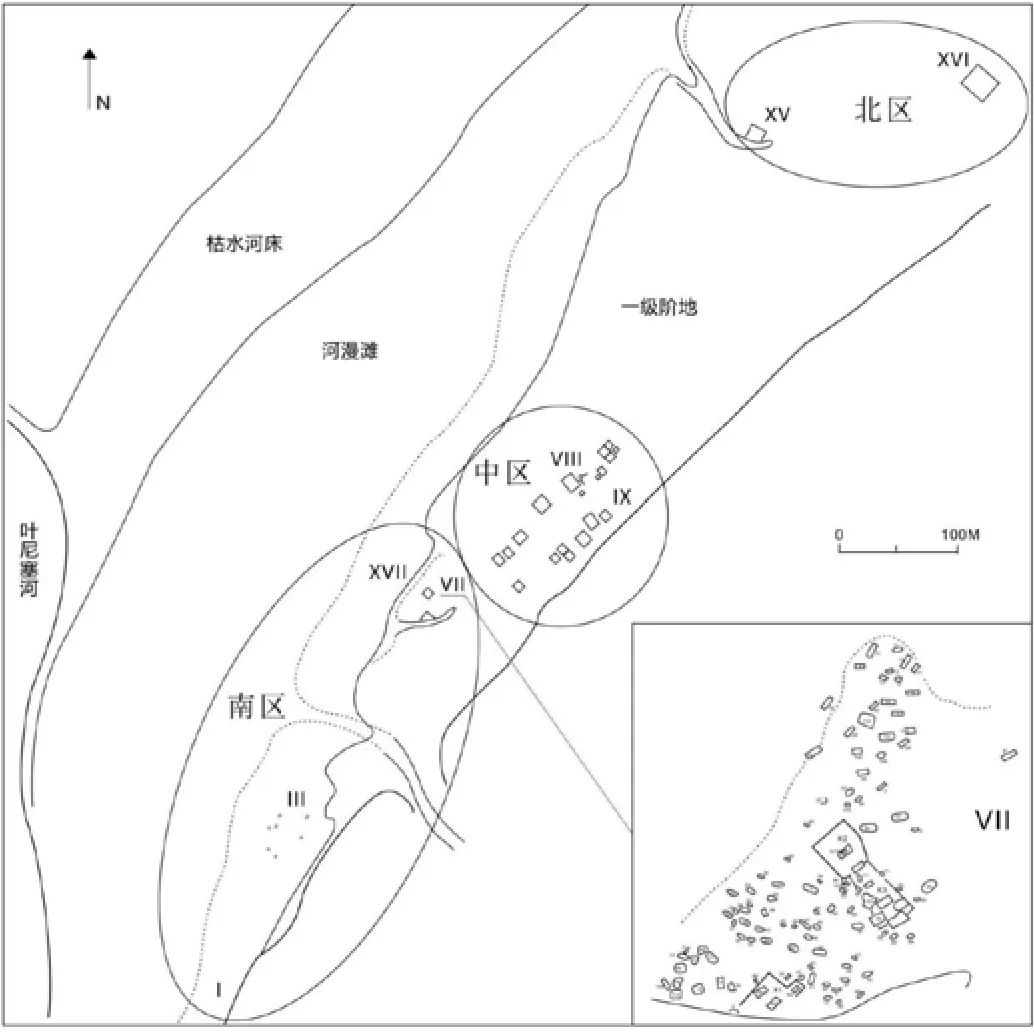

特佩西墓群位于俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克地区利斯特维加沃村西南,叶尼塞河与图巴河交汇处的特佩西山麓西北侧缓坡,叶尼塞河左岸河流阶地上的一处带状三角形区域(见下页图2)。②本图为重绘,相关遗址位置标注来源于Мартынов А. И. Лесостепная тагарская культура[M]. Новосибирск: Наука, 1979:10.以及Nikolai A. Bokowenko,The Tagar Culture in the Minusinsk Basin[M]. Nomads of The Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Berkeley,CA,1995:297.主要发掘区域长约1 000米,宽为30—300米,总面积达15万平方米。1964年起,苏联科学院考古研究所克拉斯诺亚尔斯克考察队先后对特佩西山麓地区进行多次区域考古调查,发现包括阿凡纳谢沃文化、奥库涅夫文化、安德罗诺沃文化、卡拉苏克文化、塔加尔文化、塔施提克文化及吉尔吉斯时期等多个阶段的墓葬遗存[1]。该墓群可以说是一部微观的米努辛斯克盆地草原古代部落文化发展史。虽然该墓地的墓葬发掘材料较丰富,本文研究材料为报告中发表的塔加尔文化墓葬材料[2]。

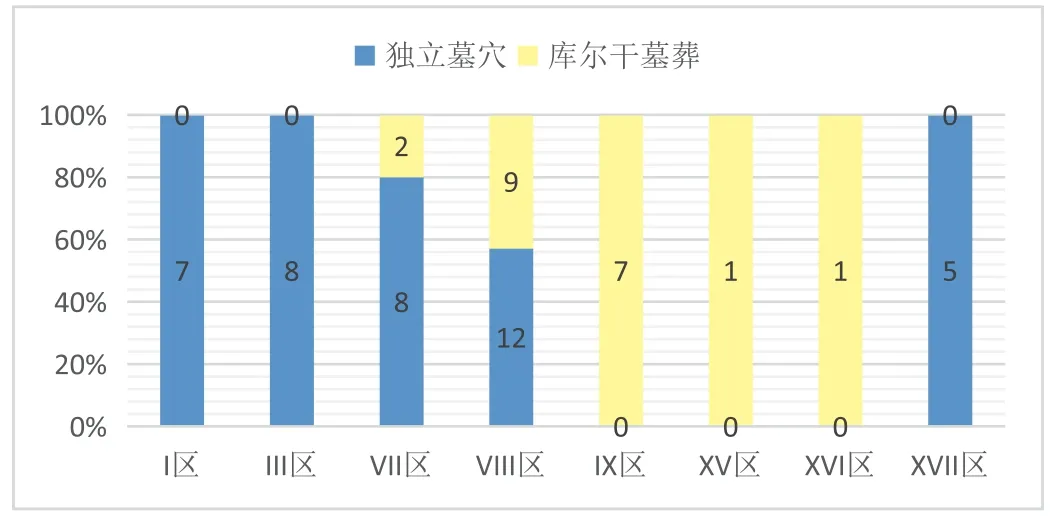

塔加尔文化墓葬中常见地面结构为围栏,部分围栏内建筑有高大的土塚,且包含单个或多个墓穴。发掘者根据现存形态或将墓葬记录为库尔干(курган),③库尔干:俄文为Kурган,英文为Kurgan,更早来源于突厥语。大意为“坟冢”。国内学界多译为“墓葬”或“坟冢”。19世纪50年代,美国考古学家玛利娅·布金塔斯提出著名的“Kurgan hypothesis”被广为接受。Kурган对欧亚草原游牧文化研究具有特殊意义。用“墓葬”或“坟冢”不能完全准确地表达其原意,本文按照国际学术界术语使用的通行惯例,将其音译为“库尔干”。或记录为围栏(ограда),或记录为墓穴(могила)。依据典型的墓葬结构特征将特佩西墓葬分为两大类,即独立墓葬和库尔干,其中库尔干又可分为中小型库尔干和大型库尔干。根据墓葬的数量以及原报告分布区域情况,独立墓葬分布于I、III、VII、VIII和XVII区,库尔干分布于VII、VIII、IX、XV、XVI区(见下页图3)。从分布上看,I、III和XVII区均为独立墓葬;IX、XV和XVI区均为库尔干。VII区和VIII区则为独立墓葬和库尔干共存的区域。从数量上看,VIII和IX区是库尔干的主要分布区域,占库尔干总数的80%。XV区为一座中小型库尔干,XVI区为一座大型库尔干。

图2 塔加尔文化特佩西墓群位置图

图3 墓葬分布区域与数量统计对比

基于以上情况,笔者把特佩西墓群中塔加尔文化墓葬遗存划分为南、中和北三个区域(见图4)。其中南部南区包括报告中的I、III、VII和XVII区;中部中区包括VIII和IX区;以及北部北区包括XV和XVI区。南区以独立墓葬为代表,中区以中小型库尔干为代表,北区以大型库尔干为代表。这三个区域的墓葬建筑结构特征相对鲜明,人群的属地观念或有意识选择聚集埋葬行为较为清晰。在此背景下,分析墓葬文化因素,如葬具、葬式、头向、随葬品等可量化及可视化对象,进一步观察墓葬人群构成,可为进一步探讨不同阶段不同群组提供必要依据。

二、南区墓葬分组

南区墓葬主要为独立墓葬28座,其中I区7座,III区8座,VII区8座,XVII区5座;另在VII区发现2座库尔干。

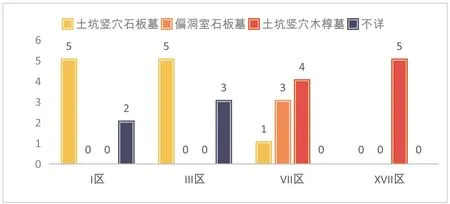

从墓葬的形制以及葬具来看,独立墓葬主要有土坑竖穴石板墓、偏洞室石板墓和土坑竖穴木椁墓三类(见图5)。石板墓分布于I、III和VII区,木椁墓分布于XVII和VII区。墓主头向无明显规律,发现有朝向西南、东南、东北和东。根据墓葬形制、葬具、埋葬人数和墓主头向的不同特点,可以将南区墓葬大体分为以下七组。

图4 特佩西墓群塔加尔文化墓葬分区示意图

图5 南区墓葬分类统计对比

第一组,独立墓葬,伴有火葬习俗的土坑竖穴石板墓,均为单人葬,如I区的M4、M5和M6。

第二组,独立墓葬,偏洞室石板墓,墓葬为东西向或南北向,墓主头向南,单人葬或多人合葬墓,如VII区的M60、M72和M75。

第三组,独立墓葬,土坑竖穴木椁墓,均为单人葬,墓主头向朝东北或北,如VII区的M28和M30,XVII区的M2—M5、M20和M28。

第四组,独立墓葬,土坑竖穴石板墓,单人葬,墓主头向为西南,如III区的M38和M62。

第五组,独立墓葬,土坑竖穴石板墓,多人葬,墓主头向为东或东北,如III区的M16、M24A和M24B。

第六组,库尔干中的木椁墓,单人葬,墓葬为南北向,仅有VII区的M3。

第七组,库尔干中的墓穴,双人木椁墓,墓葬为西南—东北向,如VII区的K1M1。

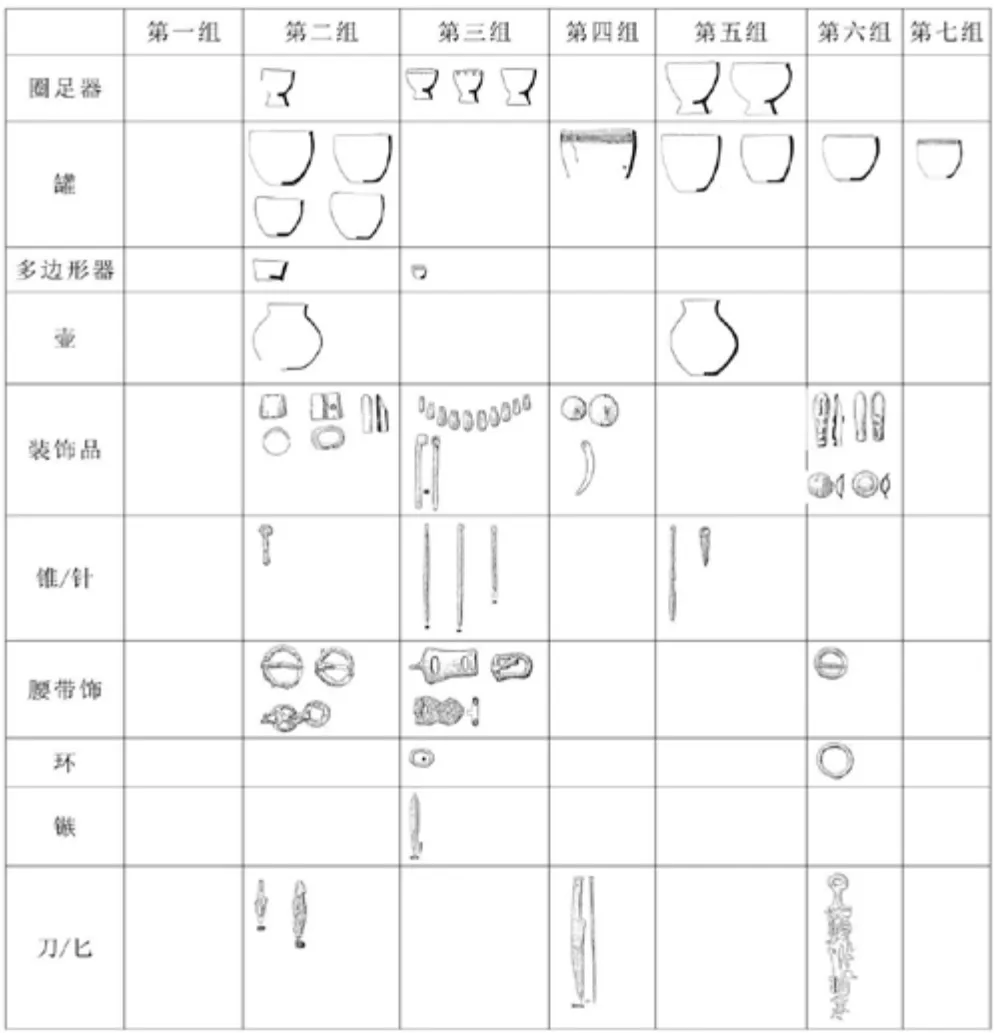

在这七组墓葬中,通过墓葬形制和葬具葬式的对比,进一步观察各组间的亲缘关系。第四组墓主头向西南。第三组和第五组墓主头朝东北。第六组墓葬则为正南北向。从随葬品的种类和器物的类型来看(见图6),第二、三、五、六组随葬品类型上更为接近,第二、三、五组均随葬圈足器,第六组出土带扣铜环组合与第二组和第三组接近。第二、三、五、六组均随葬有铁器,相比之下,第四和七组随葬凹槽弦纹装饰和乳突装饰陶罐、铜泡和青铜刀,两组性质明显相异。

图6 南区分组墓葬随葬品组合

三、中区墓葬分组

中区主要为库尔干16座,其中VIII区9座,IX区7座;另有独立墓葬12座,均位于VIII区。

一般认为,库尔干的多个墓穴非同时建成。一座库尔干的形成,具有一定的历时性[3]。基于此观点,对于中区的墓葬研究,以墓穴为单位进行特征分组。中区墓葬均为土坑竖穴墓,从使用的葬具来看,主要为石板墓和木椁墓。从单个墓穴埋葬人数来看(见图7),主要存在单人葬、双人葬以及多人合葬。在单人葬中,石板墓多于木椁墓,在双人葬和多人合葬中则相反。另外,较为特殊的是成人与儿童的埋葬习俗就有明显的差异。儿童均使用石板墓作为葬具,成人则多使用木椁墓。

图7 中区墓主使用葬具类型与埋葬人数

根据墓葬形制、葬具、埋葬人数和墓主头向的不同特点,将中区库尔干中的墓穴和独立墓葬大体分为以下九组:

第一组,库尔干中的单人木椁墓,墓葬为西南-东北方向,墓主头向西南,如IX区的K1M1、K2M1、K3M2和K4M1,VIII区的K7M1、K11M2和K12M5。

第二组,库尔干中双人木椁墓,墓葬为西南-东北方向,墓主头朝西南,如IX区的K3M1和K6M1,VII区的K1M1,VIII区的K5M2。

第三组,库尔干中的单人或双人木椁墓,墓葬为西南-东北方向,墓主头朝东北或东,如IX区的K2M2、K5M1和K7M1,VIII区的K9M2。

第四组,库尔干中的多人合葬木椁墓,墓葬方向为西南-东北方向,如VIII区的K5M1、K1M1和K1M2。

第五组,库尔干中的单人石板墓,墓主为成年人,墓主头朝西南,如IX区的K6M2和K6M3,VIII区的K8M2和K10。

第六组,库尔干中的单人石板墓,墓主为儿童,如IX区的K1M3、K3M3,VIII区的K12M2、K12M6、K12M7、K5M5—M8、K1M1a。

第七组,库尔干中的双人或多人石板墓,墓葬为西南—东北向,如VIII区的K8M1和K12M4。

第八组,独立墓葬,单人木椁墓,墓主头朝东北,如VIII区的K7M2和K7M4。

第九组,独立墓葬,土坑竖穴木椁墓,成人与儿童多人合葬墓,头向西南,如VIII区的K10a。

从墓主头向来看,第三组和第八组墓主头朝东北或东,和南区的第三组和第六组一致。第一、二、五、九组墓主头朝西南,与南区第四组相似。第六组为儿童石板墓,占全部石板墓的63%,且仅一例有随葬品。从随葬品组合和器物类型来看(见图8),中区陶器类型多为罐,陶器纹饰主要有凹槽弦纹、乳突和折线弦纹,另有部分为素面。第一、二、三、四组中木椁墓的随葬品较丰富,第一组陶器数量较多,第四组铜镜、管銎斧等青铜器组合较为特殊。第八组随葬圈足器,性质应与南区第二、三、五、六组较为相似。

图8 中区各组墓葬随葬品组合

四、北区墓葬构成

北区位于墓群的最北部,仅包括2座库尔干,即XV区的K1和XVI区的1座大型库尔干(报告中未编号),其中XV区K1库尔干包括8座墓穴。根据葬具、埋葬人数等特征对比,将其分为五组遗存。

第一组,库尔干中的双人木椁墓,墓葬为西南—东北方向,墓主头朝东北,仅XV区的K1M1。

第二组,库尔干中的双人木椁墓,墓葬为西南—东北方向,墓主头朝西南,如XV区的K1M2和K1M3。

第三组,库尔干中的多人合葬木椁墓,墓葬为西南—东北方向,墓主头朝西南,如XV区的K1M4。

第四组,库尔干中的儿童石板墓,如XV区的K1M5—M8。

第五组,库尔干中的大型多人合葬库尔干,建筑有方形围栏和土塚,围栏中部为一处大型木椁室,发现有火葬的现象,如XVI区发现的大型库尔干。报告未公布具体的发掘概况,从仅有的简单描述中可知该库尔干为大型多人合葬墓,建筑有方形围栏和高大的土塚,大型木椁室中埋葬人数多达30人,发现有火葬习俗,随葬品较少。

北区的库尔干,从墓主头向来说,第一组为西南方向,可对应南区的第二组和第四组,中区的第三、四、八、九组。第二组则和中区的第二组、南区的第五组较一致。第三组和中区第四组相似。第四组儿童石板墓和中区第六组类型一致。从随葬品的角度(见图9),第一、二、三组大体上较为相近。第三组中K1M4打破K1的围栏,在年代上应比第一组和第二组要晚。第四组为无随葬品的儿童墓葬。第五组随葬带扣在南区第二、三、六组为常见器物类型,结合多人合葬以及火葬习俗,第五组应与南区第一组相近。

图9 北区各组墓葬随葬品组合

五、墓葬分群与人群构成分析

通过对墓葬遗存的梳理,从不同的角度观察墓葬之间的区别。从墓葬形制来看,主要可以分为独立墓葬和库尔干两大类。结合墓葬分布的区域来看,主要分为以独立墓葬为主的南区、以库尔干墓葬为主的中区以及分布大型库尔干的北区。从墓穴的修建方式来看,主要为土坑竖穴墓和偏洞室墓。从葬具的材料选择上看,主要有木椁墓和石板墓。从墓葬方向以及墓主头向来看,主要有三类,第一类是墓主头朝西南;第二类是墓主头朝东北,少数朝东;第三类是墓葬为正南北向或正东西向。从随葬品组合来看,大体上存在两种。第一种为素面或饰凹槽弦纹、乳突装饰和折线弦纹的陶罐,伴随铜泡、青铜刀、铜锥、铜矛、战斧、铜镜等青铜器;第二种为素面或饰乳突装饰的圈足器和素面陶罐,伴随铜环、带扣等青铜器,以及铁刀、铁锥、铁短剑、带扣等铁器。两种的随葬品组合从器物类型上来看,应当存在第一种随葬品组合早于第二种随葬品组合的早晚关系。

通过对各区墓葬具体特征的比较分析,首先在不同区域的墓葬整体呈现的墓葬特征是不同的,区域内具有一定的共性。如南区的墓葬多为独立墓葬,中区和北区的墓葬多为库尔干。如第二组随葬品组合主要分布在南区,第一组随葬品组合主要分布在北区。葬具材料的选择除了受人群集体观念的影响,在一定程度上也受限于自然环境。相比之下,墓葬方向或墓主人头向更多源于人群的埋葬信仰,更能体现不同群体的特质。除F群代表特殊的儿童墓葬俗外,其余各群均表现出区别于其他群的墓葬特征和随葬品组合特点。以墓穴修建方式和墓主头向切入点,将墓葬总结为以下主要的五群,代表相应的人群构成,见表1。

表1 特佩西墓群塔加尔文化墓葬分组与相应人群分组

A群,土坑竖穴墓,墓主头朝西南。包括南区的第四组和第七组,中区的第一、二、四、五、七组,以及北区第二组和第三组。除南区第四组以及中区第五组和第七组使用石板墓为葬具外,其余均使用木椁墓。墓葬类型为库尔干和独立墓葬,均使用第一种随葬品组合。这类墓葬在其他塔加尔文化墓地较为常见,应属于塔加尔文化典型的埋葬特征[4]。

B群,土坑竖穴墓,墓主头向东北或东。包括南区第三组和第五组,中区第三组和第八组,以及北区第一组。其中除南区第五组为石板墓外,其余各组均为木椁墓。墓葬类型为库尔干和独立墓葬。南区第五组为独立墓葬,中区第二组和北区第一组为库尔干,均使用第一种随葬品组合。南区的第三组和第七组为独立墓葬,使用第二种随葬品组合。这类墓葬在米努辛斯克盆地中部的图然墓地[5]、波若兹达墓地[6]和乌鲁格-久祖尔1号墓地[7],以及米努辛斯克盆地南部阿斯基兹地区的耶西诺14号墓地[8]中也有少量发现。

C群,土坑竖穴墓,为正南北向的库尔干。仅南区第六组。墓葬类型为库尔干,使用第二种随葬品组合。C组从墓葬方向,以及出土的斗兽纹镂空饰牌、花瓣纹透雕圆环饰牌和A型勺型器等器物,均表现出和蒙古地区匈奴遗存[9]以及外贝加尔地区的德列斯图伊墓地较为相近[10],C组所代表的人群很可能为原本活跃于外贝加尔或蒙古地区的匈奴人群渗透到米努辛斯克盆地。应当注意的是,C组的VIIM3具有典型的库尔干围栏建筑,这种地表建筑又是该地区塔加尔文化墓葬的传统特征。

D群,偏洞室石板墓,墓主为正南北或正东西向。仅南区第二组。墓葬类型为独立墓葬,使用第二种随葬品组合。D组的偏洞室石板墓因素,又见于公元前7-3世纪哈萨克斯坦中部塔斯莫拉类型以及乌拉尔山以东的阿拉库尔谷地发现的以石板封盖的偏洞室土坑墓[11]。在中国北方宁夏回族自治区同心倒墩子匈奴墓地中,也发现了6座偏洞室墓[12]。发掘者认为偏洞室墓是比较罕见的匈奴墓葬形制,可能是受当地其他少数民族的影响[13]。但对比特佩西墓群的偏洞室石板墓,二者存在一定的相似之处。D组墓葬中使用石板葬具和桦树皮覆盖,使用五铢钱作为腰带饰等现象,既表现出了当地特有的墓葬元素,又具有明显的外来文化元素。由此可见,D组所代表的人群对于不同文化具有极强的包容性。

E群,土坑竖穴墓,流行火葬习俗。包括南区第一组和北区第五组。其中南区第一组为独立墓葬,无随葬品。北区第五组为大型库尔干,使用第二种随葬品组合。E组的火葬习俗因素,在此阶段已经普遍存在于米努辛斯克盆地地区。在人群融居过程中本地人群延续之前的墓葬传统,主要表现为于北区修建大型库尔干多人合葬墓的E组人群。

六、结语

根据两种随葬品组合,墓葬大致存在早晚两个发展阶段。主要的塔加尔文化人群可分为五组。早期墓葬主要分布在中区和北区,人群以A组和B组为主要构成,为典型的塔加尔文化人群。流行修建库尔干,流行将成人葬于木椁墓,将儿童葬于石板墓。使用素面或带凹槽弦纹、乳突纹饰和折线弦纹的平底陶罐,铜泡、铜镜、铜矛、鹤嘴斧、青铜刀、铜锥等青铜器,骨刀、骨镞等骨器的随葬品组合。晚期墓葬主要分布在南区和北区,人群以B组、C组、D组和E组为主要构成,为外来人群与本地人群融居形成。

墓葬形式较为多元,随葬品组合以平底陶罐、圈足器和多边形器为主,以及铜环、带扣等青铜器,铁刀、铁锥、铁短剑、带扣等铁器。南区主要为独立墓葬,北区为大型库尔干。前者表现为多个松散的小家庭单位,后者则更倾向于社会结构更稳固的家族联盟。二者形成鲜明的对比。而这种对立在其他墓地中并不常见,目前仍难以说明是由于社会结构的复杂化还是不同人群的葬俗特征表现,或是需要更多案例的对比分析以综合考量多方因素作进一步讨论。