上海市900例老年住院结核病患者营养状况调查分析

2020-07-06陈薇丁芹顾颖戚之燕陈燕红范琳

陈薇 丁芹 顾颖 戚之燕 陈燕红 范琳

结核病仍然是危害人类健康的重大传染病之一,随着人口老龄化速度的加快,老年人机体机能逐步降低,呼吸系统功能及结构衰退明显,进一步降低了机体免疫力,极易发生多种感染,老年结核病的发病率也随之增加[1-3]。大量研究表明,结核病和营养之间相互影响,营养不良会增加罹患结核病的风险,是结核感染的危险因素之一[4-6];而活动性结核病患者治疗期间的胃肠道反应会导致患者营养摄入不足,造成营养不良,进一步加剧结核病进展及各种并发症的发生,尤其是老年结核病患者由于机体机能衰退、对药品的耐受性下降、药品不良反应增加、多种并发症及基础疾病的影响等更易出现营养摄入不足,营养风险明显增加[7-8]。目前,关于老年结核病患者营养状况的国内研究报道还较少,且多为小样本研究;笔者希望通过对900例老年结核病住院患者临床资料的调查和分析,相对全面客观地发现此类人群的营养问题,为我国老年结核病患者营养风险状况、营养不良易感因素、营养风险对临床治疗影响的评估,以及进行早期营养干预提供依据。

资料和方法

一、研究对象

连续性收集2018年8月1日至2019年8月1日同济大学附属上海市肺科医院结核病区住院超过24 h且确诊为结核病的1100例≥65岁老年患者。剔除因卧床而不能准确获得体质量者,空腹血糖>13.9 mmol/L或并发酮症酸中毒、乳酸酸中毒的严重糖尿病者[9],收缩压≥180 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)、舒张压≥110 mm Hg的严重高血压者[10],血清胆红素>51.3 μmol/L[11]及血清肌酐>265.2 μmol/L或肌酐清除率<50 ml/min的肝肾功能不全者[12],以及神志不清者,最终纳入900例。其中男628例,女272例,年龄65~90岁,平均(71.80±6.17)岁(表1)。本研究对象的并发症与基础疾病主要为支气管扩张症、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺疾病、支气管狭窄、2型糖尿病、高血压、病毒性乙型肝炎、非病毒性慢性肝炎、既往有心肌梗死病史、贫血、甲状腺功能亢进、甲状腺功能低下、骨质疏松、慢性胆道系统疾病、荨麻疹等。

2.诊断标准:按照《WS 288—2017结核病诊断》[13]进行结核病诊断,结合患者影像学检查并具备细菌学检查(涂片及培养)阳性、分子生物学检查阳性、组织病理学检查证实结核病变且排除其他肺部疾病者;并按照《WS 196—2017结核病分类》[14]将继发性肺结核中的浸润性肺结核与空洞性肺结核单独列出。依据《WS/T 427—2013 临床营养风险筛查》[15]中NRS 2002营养风险筛查表(简称“NRS 2002”)的适用对象规定选择住院超过24 h的老年患者。

二、研究方法

对纳入患者的临床相关资料[包括患者性别、年龄、临床诊断、并发症与基础疾病、治疗次数、出入院日期、营养风险筛查量表(NRS 2002)分值]及营养相关指标[血红蛋白(Hb)、血清总蛋白(TP)、血清白蛋白(ALB)、血清前白蛋白(PAB)、视黄醇结合蛋白(RBP)、预后营养指数(prognostic nutritional index,PNI)、中性粒细胞/淋巴细胞比值(neutrophil/lymphocyte ratio,NLR)]等因素进行比较,分析影响老年结核病患者营养风险发生的危险因素。

1. NRS 2002的筛查内容[16]:NRS 2002评分内容主要包括患者年龄、营养状况受损及疾病严重程度,得数为年龄评分、疾病评分(疾病严重程度)和营养评分(人体测量、BMI、近期体质量变化、膳食摄入)的总和。其中营养状况受损和疾病严重程度评分按项目中的最高得分计为每项最后评分。指南推荐总分≥3分表示患者存在营养风险,可以开始制定营养治疗计划[16]。营养风险筛查由同一名营养师在患者入院24 h内完成,具体操作参照指南[17]。

2. 营养风险相关临床指标的检测:患者入院次日晨起空腹采集静脉血,进行相关营养指标临床检测,包括测量身高、体质量;血常规:外周血淋巴细胞计数(L)、中性粒细胞计数(N);生化指标: Hb、TP、ALB、PAB以及RBP。其中通过PNI预测患者预后状况[PNI=血清白蛋白值(g/L)+5×外周血淋巴细胞总数(×109/L)],通过NLR可一定程度反映机体的炎症状态。

3. NRS 2002营养风险筛查情况及分组:900例患者中,NRS 2002评分为1~5 分,平均(2.77±1.40)分。将患者分为营养风险组[443例(49.22%),NRS 2002评分≥3分]和无营养风险组[457例(50.78%),NRS 2002评分<3分)。

三、统计学处理

结 果

一、营养风险相关因素在两组患者间的分布情况

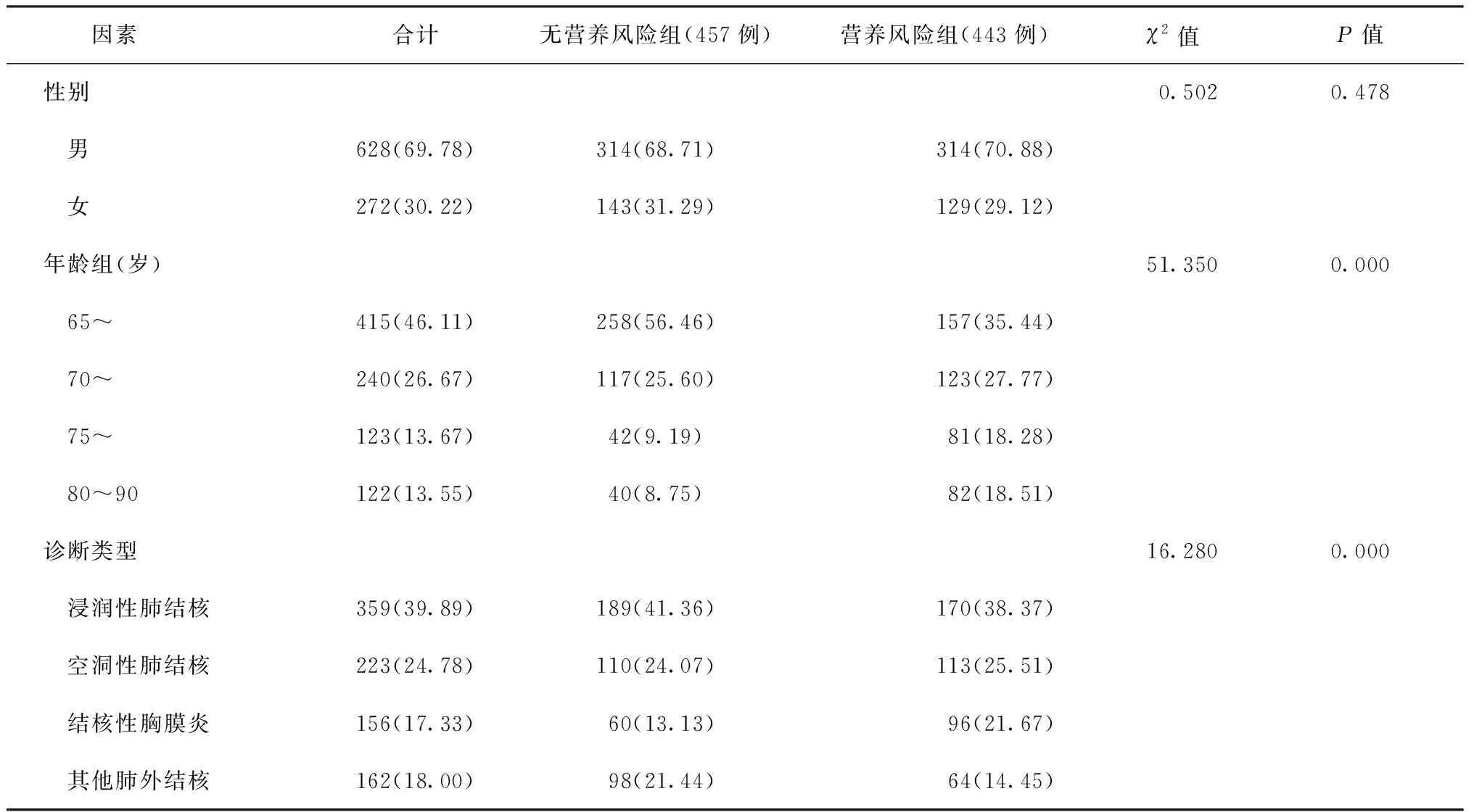

结果显示,两组患者的营养风险在性别、有无并发症间的分布差异均无统计学意义(P值均>0.05)。而不同年龄组、诊断类型、患者治疗次数、BMI在两组间的分布差异均有统计学意义(P值均<0.05),且75~、80~90岁年龄组、BMI<18.5者在营养风险组的分布明显高于无营养风险组。具体见表1。

二、营养风险相关临床指标的检测结果分析

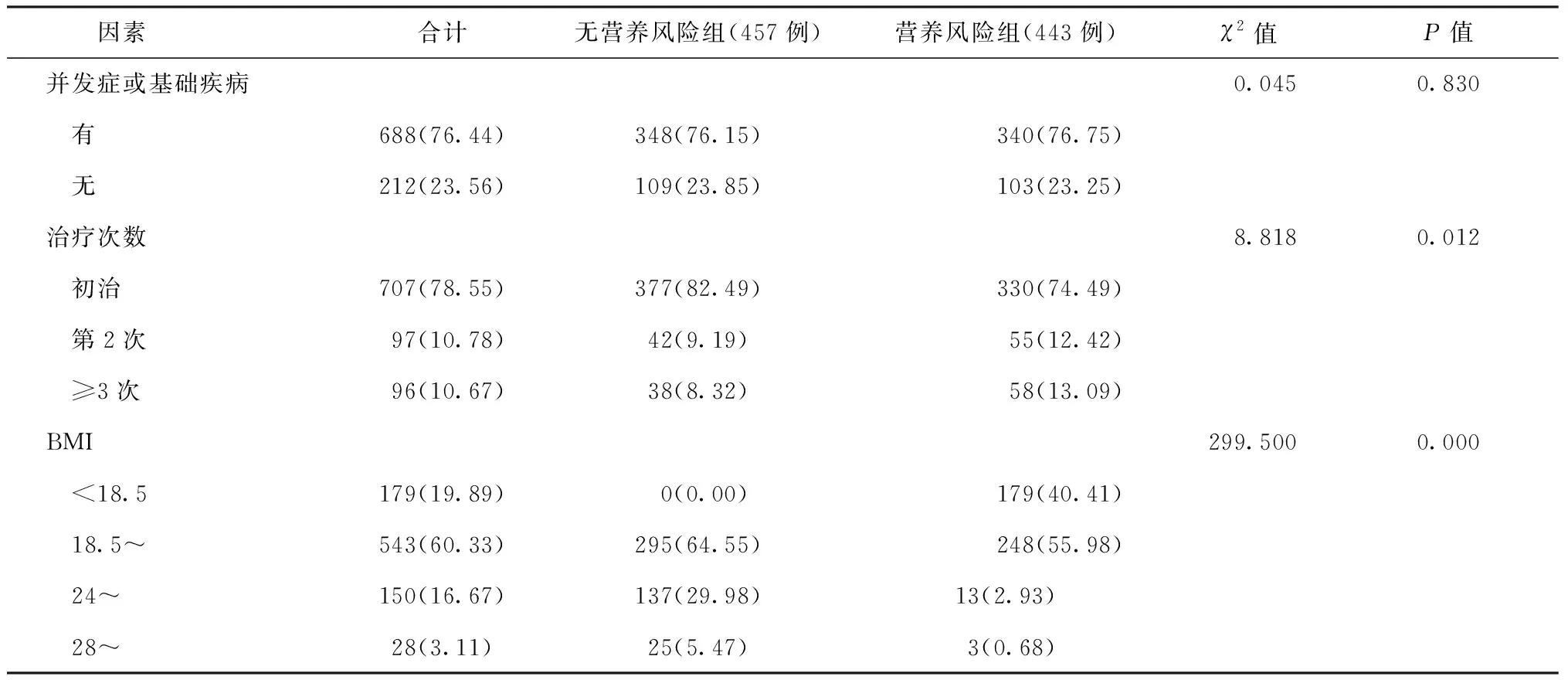

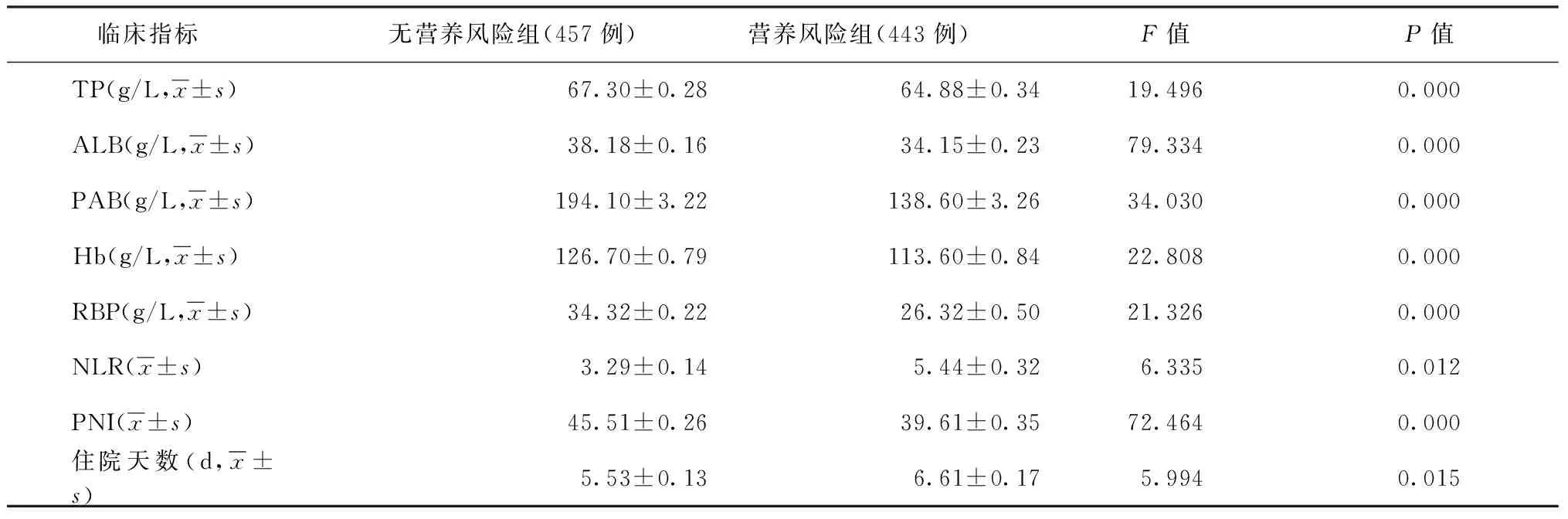

将年龄、诊断类型、本次住院时间及BMI等协变量进行协方差分析后发现,营养风险组患者的TP、ALB、PAB、Hb、RBP、PNI指标均明显低于无营养风险组,差异均有统计学意义(P值均<0.05);而住院时间及NLR均明显高于无营养风险组(P值均<0.05)(表2)。

表1 不同因素在两组患者间的分布情况

续表1

注括号外数值为“患者例数”,括号内数值为“构成比(%)”;其他肺外结核主要包括脊柱结核、颈淋巴结核、腰椎结核、泌尿系统结核、肠结核等

表2 老年结核病住院患者营养风险相关临床后指标检测结果在两组患者间的比较

注TP:总蛋白;ALB:白蛋白;PAB:前白蛋白;Hb:血红蛋白;RBP:视黄醇结合蛋白;NLR:中性粒细胞/淋巴细胞比值;PNI:预后营养指数

讨 论

结核病与机体营养之间相互影响、互为因果的双向关系已越来越被患者及医护人员所了解和重视,对结核病患者进行个体化营养指导及治疗已成为临床辅助治疗及患者自我疾病管理的关键。应用NRS 2002营养筛查量表对患者进行营养筛查与评估可掌握患者当前的营养状况,是合理营养干预的前提,笔者对上海市900例老年住院结核病患者营养状况的调查分析,为今后有针对性地营养宣传教育及早期充足合理的营养干预提供了依据。

本研究结果显示,老年结核病住院患者营养风险发生率为49.22%,与相关研究结果较一致[18-19],提示老年结核病住院患者发生营养风险高达约50%,在临床治疗中应予以重视,营养干预对此类患者的治疗及预后意义重大。

一、营养风险发生的相关因素分析

1.年龄:营养风险发生率随着年龄的增加而增加,75~、80~90岁年龄段在营养风险组构成比偏高。可能与以下原因有关:一方面肺结核患者容易处于高分解代谢、高消耗状态而造成能量消耗增加[20];另一方面与老年患者生理心理状态有关[21-22],老年患者免疫力下降易出现多种感染,结核中毒症状及抗结核药品的不良反应叠加致食欲下降;并发肺部感染造成的缺氧及CO2潴留易造成胃肠道瘀血水肿而引起厌食;老年人群味觉和嗅觉老化、口腔问题、活动力下降、孤独和抑郁等不良心理等多种因素都会使老年患者食欲不振,营养摄入不足。

2.BMI:BMI 是最常用于判断消瘦或肥胖程度的指标,也是营养风险筛查与评估中使用最多且最直观的参数之一[23]。本研究发现,不同BMI患者发生营养风险随BMI值的降低而增加,BMI<18.5(低体重)[24]患者在营养风险组的构成比明显高于无营养风险组,与相关研究发现较一致[25-26]。提示低BMI值预示着机体已处于极度消瘦甚至恶病质状态,发生老年结核病患者营养不良已不可避免;而高BMI值是老年结核病患者发生营养风险的保护性因素。

3.性别及并发症:结果显示,不同性别并不会影响营养风险的发生,与其他研究发现一致[27];但有无并发症也对营养风险的发生无明显影响,可能与研究纳入患者时排除了较多严重疾病有关,在今后将进一步研究。

4.结核性胸膜炎:本研究中此类患者营养风险较高,可能一方面与老年结核性胸膜炎患者处于高分解高消耗状态,机体对能量及营养素需求大大增加,而当患者摄入不足或不能及时补充时就容易导致营养风险及营养不良的发生有关[28];另一方面也与胸腔积液致大量蛋白质丢失,蛋白质渗入胸腔内,致病菌利用机体蛋白用于自身代谢,导致机体反复低热、盗汗、食欲下降等,造成各种营养素缺乏有关[24-29]。

5.治疗次数:本研究复治及反复多次入院患者的营养风险高于初治患者。可能是因为反复入院的患者结核病病程较长,病灶多较严重,患者容易处于慢性高消耗状态,分解代谢显著增强,加之全身因素容易导致营养素摄入不足及营养不良[30-31];同时,营养不良又会影响机体免疫功能,造成病程迁延,反复入院,形成恶性循环。

二、营养风险相关临床指标的检测情况

ALB、PAB、Hb是常用的营养相关指标[32],可作为预测临床预后的指标[33]。ALB是由肝脏产生的一种结构蛋白,当机体处于炎症状态及营养不良时,ALB水平会降低[32],可能是因为炎症介质通过影响肝脏蛋白质的合成而致血清ALB水平下降,或是患者摄入的蛋白质不足以提供机体需要从而消耗体内储备的蛋白质有关。还有研究发现,血清ALB是预测临床并发症发生率和死亡率的可靠指标[34],当患者处于低蛋白血症时,并发症的风险较高,炎症水平进一步加重,不利于良好的临床转归,可导致住院时间延长,患者预后不良;但ALB半衰期较长,回馈机体蛋白水平较慢,可能不能及时客观地反映患者的营养状态。而PAB与RBP半衰期短且特异度高,能够快速反映患者的营养状况,故将RBP、PAB等与ALB进行联合比较,能够综合反映患者的营养状态。本研究将年龄、诊断类型、本次住院时间及BMI等协变量进行协方差分析后发现,营养风险组患者的TP、ALB、PAB、Hb、RBP、PNI指标均明显低于无营养风险组,差异均有统计学意义(P值均<0.05);而住院时间及NLR均明显高于无营养风险组(P值均<0.05),说明营养风险组患者体内可能处于较低蛋白水平及较高的炎症状态,提示如果可以及时评价患者的营养风险并给与相应干预对策,可以在一定程度上缩短患者的住院时间。

同时发现营养风险组患者相较于无营养风险组患者显示出低PNI和高NLR水平,这一结果与其他研究发现术前高NLR可能是癌症患者预后的危险因素较一致[35],也与研究认为术前PNI是Ⅰ期非小细胞肺癌患者疾病复发的预测指标,低PNI和高NLR导致行完全切除术的非小细胞肺癌患者生存期显著降低一致[36-37]。分析原因可能与营养风险组患者处于低ALB水平及炎症状态有关。建议及早对老年结核病住院患者行营养风险筛查,对高营养风险的患者及时进行合理的营养管理及饮食指导干预,以尽快改善患者营养状况,缩短住院时间。

综上所述,老年结核病患者应重视营养风险及营养不良的发生,增加营养摄入量,尽量保证BMI维持在24~28[38]。早期发现并改善患者营养不良,有利于改善抗结核药品治疗效果,缩短住院时间,降低住院费用,有利于良好的临床转归。因此,医护人员应重视老年结核病患者的营养问题,及时有效地对老年结核患者进行营养风险的筛查,为患者及医生提供营养支持参考。

本研究为回顾性分析,文中对一些因素如年龄、诊断类型、患者类型等结果因纳入协变量有限,可能会导致结果存在混杂偏倚,但考虑文章数据样本量较大且已将大部分影响因素纳入协变量并予以协方差分析校正处理,对结果进行了统计控制,认为混杂偏倚可能对结果产生的影响可以忽略不计。另外,临床预后指标仅采用PIN和NLR两个指标和住院时间,也未能纳入反映临床治疗转归的情况,不足以说明治疗效果;如果将痰菌阴转及胸部CT随访病灶吸收情况等结果纳入,则会更加严谨。希望未来将进一步严谨设计,加大样本量,纳入与临床治疗转归紧密结合的项目研究,全面进行营养风险的筛查及评估,为老年结核病患者的营养干预提供更全面的科学依据。

志谢苏州大学医学部公共卫生学院流行病与统计教研室仲崇科副教授对本研究统计学处理给予了多方面的指导!