山东省近年小麦高产区试参试品种的产量及农艺性状分析

2020-07-06黄兴蛟李思同郭凤芝林坤刘凤洲郭凌云

黄兴蛟,李思同,郭凤芝,林坤,刘凤洲,郭凌云

(菏泽市农业科学院,山东 菏泽 274000)

小麦是我国第二大粮食作物,是我国特别是北方人民的主要口粮。山东省是我国小麦生产第二大省,常年种植面积在400×104hm2左右,在全国小麦生产中具有举足轻重的地位。国内学者针对不同麦区小麦品种农艺性状的演变已经做过深入研究[1-13],但针对近几年区试参试品种的研究较少[14-19],尤其是关于山东省高产区试参试品种的研究更少[14],因而需待加强,为今后山东省小麦品种选育提供参考。

关于山东省高产区试参试品种的研究,赵倩等[14]认为中穗、多穗型品种较易获得高产,新育成小麦苗头品种单位面积穗数相对较高,穗粒数和千粒重还有进一步提高改良的空间,应进一步加大对穗粒数、千粒重的选择力度,尽可能实现产量三因素的最佳协调。但该研究所用品种数量较少,仅为14个,且数据为1年试验结果。为此,本研究对2014—2019年度山东省小麦高产组区域试验459个参试品种的产量及农艺性状进行分析,探讨山东省小麦高产育种现状及发展趋势,为今后小麦育种和生产提供参考依据。

1 材料与方法

试验资料为近6年(2014—2019年)山东省小麦高产组区域试验总结报告,共计459个(含对照)品种。参试品种采用完全随机区组排列,种植于菏泽农业科学院试验基地,重复3次。小区面积13.3 m2,成熟后全部收获。受气候环境影响,年际间结果可能存在一定偏差。田间管理按山东省种子管理总站小麦区域试验要求进行,供试小区周边种植6行保护区。

利用Microsoft Excel及DPS软件进行数据相关性分析和作图。

2 结果与分析

2.1 参试品种数量及增产品种比率

图1A显示,参试品种数量逐年增加,2014年最少,为54个,2019年最多,为98个。增产品种比率存在波动性变化,但总体呈下降趋势(图1B),其中2016年最低,为55.41%,2017年最高,为70.51%。

图1 近6年参试品种数量(A)及增产品种比率(B)

2.2 产量性状分析

由表1可以看出,参试品种产量变异幅度大,变异系数为9.67%。产量三要素中,穗粒数、千粒重变异幅度较小,变异系数分别为6.18%和5.01%;每公顷穗数变异幅度较大,变异系数为10.34%。因此,现阶段山东省小麦参试高产品种的产量波动受每公顷穗数影响较大。

表1 近6年参试品种产量性状表现

对同一年度参试品种产量性状进行分析,结果显示其产量变异幅度较小(表2)。2019年度变异幅度最大,变异系数为7.79%,2017年最小,变异系数为4.71%。产量构成因素变异幅度整体表现为每公顷穗数>穗粒数>千粒重。

表2 近6年各年度参试品种产量性状表现

对参试品种产量进行分析发现,品种产量整体呈下降趋势(图2A)。这说明现价段产量受气候环境影响较大,产量的变化主要呈现为年际间波动,比如:2016年播种较晚降温早、2018年倒春寒严重,导致2016、2018年产量明显低于相邻年份;2017年由于群体过大,后期发生严重倒伏,一定程度上影响到产量。2014年参试品种的平均产量最高,为9 789.7 kg/hm2,2019年次之,为9 419.5 kg/hm2;2018年平均产量最低,为7 523.8 kg/hm2。

从产量分布看(图2B),2014年参试品种53个,产量在10 500~11 250、9 750~10 500、9 000~9 750 kg/hm2的品种数分别为2、32、14个,分别占3.77%、60.38%、26.42%。2019年参试品种98个,产量在10 500~11 250、9 750~10 500、9 000~9 750 kg/hm2的品种数分别为0、33、47个,分别占0、33.67%、47.96%。

近年山东省参试品种的每公顷穗数总体呈增加趋势(图3A),但存在年际间波动性变化。2016年因为播种较晚每公顷穗数明显降低,仅为603.75万,其余年份总体较为稳定,表现为2014年较少,为721.50万,2017年穗数最多,为816.75万(群体过大,灌浆后期发生严重倒伏)。

穗粒数在不同年度间存在波动性变化,总体呈下降趋势(图3B)。与每公顷穗数的变化相对应,2017年因群体过大,不孕穗数增加,穗粒数减少,说明穗数已经接近最大限度;2018年倒春寒严重,死茎、死穗、不孕穗、缺粒严重,穗粒数降低。

千粒重在不同年度间也存在波动性变化,整体呈减少趋势(图3C)。2014年的千粒重最高,平均为49.08g;2017年灌浆后期发生严重倒伏,影响籽粒灌浆,当年千粒重降低,平均为42.15 g。

图2 近6年参试品种的产量(A)及分布(B)

图3 近6年小麦参试品种的产量性状演变

2.3 其它农艺性状分析

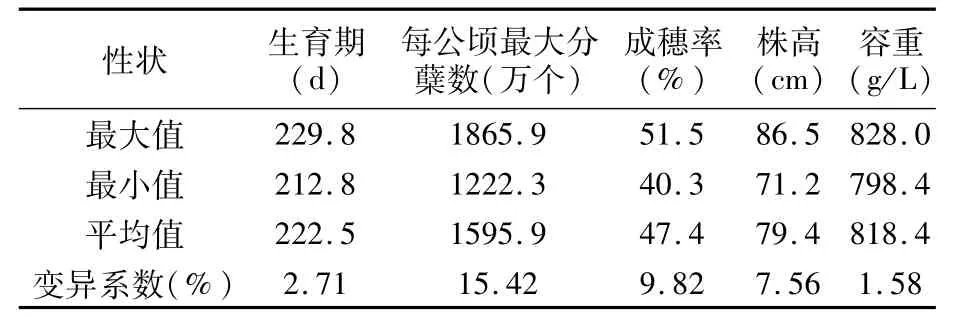

对近年参试小麦品种的农艺性状进行分析,结果显示,最大分蘖数和分蘖成穗率的变异幅度较大,变异系数分别为15.42%和9.82%;生育期和容重相对稳定,变异幅度较小,变异系数分别为2.71%和1.58%;株高受气候环境影响较大,变异幅度中等,变异系数为7.56%(表3)。

近6年参试品种的生育期变化不大,播期较晚的年份生育期较短(图4A)。每公顷最大分蘖数受品种特性和气候环境的双重影响,总体呈增加趋势(图4B),线性拟合结果表明平均每年增加94.09万个。成穗率呈下降趋势(图4C),线性拟合结果表明平均每年降低2.1%。株高受气候环境影响较大,不同年度间存在波动性变化,但总体呈降低趋势(图4D),线性拟合结果表明平均每年降低1.4 cm。容重变化不大,2014年、2019年容重稍低,其它年度差别不大(图4E)。

表3 近6年参试品种农艺性状表现

图4 近6年参试品种的农艺性状演变

2.4 高产与低产参试品种的产量性状比较分析

对2014、2019年产量前10位品种和后10位品种的农艺性状进行统计比较,结果(表4)显示,两个年度二者的平均产量差异极显著,相差高达18.54%、31.97%。从产量构成因素看,产量前10位品种的每公顷穗数较多,二者差异显著;千粒重稍高,但未达到显著水平;穗粒数基本无差异。

从其它农艺性状看,产量前10位品种的最高总茎数较多,二者差异显著;株高稍高,但未达到显著水平;二者生育期、成穗率、容重差异不显著。表明,每公顷700万~800万穗、穗粒数35粒左右、千粒重45~50 g、株高80 cm左右的品种更容 易实现高产。

表4 2014、2019年产量前10位与后10位参试品种农艺性状比较

2.5 产量与农艺性状的相关性分析

对产量和农艺性状的相关性进行分析,结果(表5)表明,产量与每公顷穗数、穗粒数及千粒重极显著正相关,相关系数分别为0.31、0.21和0.20;每公顷穗数与穗粒数、千粒重极显著负相关,相关系数分别为-0.45、-0.39。

产量与成穗率、株高极显著正相关,与容重极显著负相关,与最高总茎数的相关系数较低,与生育期不相关。每公顷穗数与最高总茎数、成穗率、株高、生育期极显著正相关,与容重负相关,但相关系数较小。穗粒数与株高、生育期极显著正相关,与最高总茎数极显著负相关,与容重、成穗率不显著负相关。千粒重与最高总茎数、株高、生育期极显著负相关,与容重显著负相关,与成穗率显著正相关。

表5 产量和农艺性状的相关性

3 讨论

3.1 小麦产量三要素与产量的关系

赵倩等[14]通过对2012—2013年度山东省区试苗头品种的研究分析认为,中穗、多穗型品种较易获得高产,新育成小麦苗头品种单位面积穗数相对较高,穗粒数和千粒重还有进一步提高改良的空间,应加大对穗粒数、千粒重的选择力度,尽可能实现产量三因素的最佳协调。蒋云等[18]认为,四川省近10年小麦区试的产量和穗粒数有明显增加,千粒重和有效穗数变化不大,可认为产量的增加主要源于穗粒数的增加。张运校[19]等认为,育种中首先要重视有效穗数,同时还需协调穗粒数和千粒重之间的关系,今后小麦品种每公顷有效穗数应在700.9万~819.0万穗之间,在此范围内再重视千粒重,从而实现产量最大化。本研究发现,近年山东省高产区试参试品种的产量达到较高水平,产量的变化主要呈现为年际间波动,且受每公顷穗数的影响较大,受穗粒数、千粒重的影响较小;每公顷穗数总体呈增加趋势,但当前参试品种已经接近极限,而穗粒数、千粒重总体呈降低趋势。今后小麦产量遗传改良的重点是保证每公顷穗数,同时提高穗粒数和千粒重,保证产量构成因素协调。这与赵倩[14]、张运校等[19]的研究结果较为相符,与蒋云等[18]的研究结果不符,其原因可能与所用供试材料来自不同生态区有关。

3.2 小麦农艺性状间的关系

赵倩等[14]认为,今后的小麦育种应强化对株高的选择,选育株高在75~80 cm的高产半矮秆品种。蒋云等[18]认为生育期与千粒重呈显著负相关,与有效穗数呈显著正相关,说明生育期长有利于分蘖成穗,但不利于籽粒干物质积累,株高选择以不易倒伏为原则,无需过多考虑株高对产量的影响。本研究表明,株高80 cm左右的品种更容易实现高产,这与赵倩[14]、蒋云[18]等的研究结果稍有不符;参试品种的生育期变化不大;每公顷最高总茎数受品种特性和气候环境的双重影响,总体呈平均每年增加94.09万的趋势;成穗率呈平均每年降低2.1%的趋势;株高受气候环境的影响较大,不同年份间存在波动性变化,总体呈平均每年降低1.4 cm的趋势;容重的变化不大。

3.3 小麦产量与农艺性状的相关性

张运校等[19]认为,产量三因素对产量均有正向作用,以有效穗数对产量的作用最大,其次是千粒重。郭凤芝等[13]认为,产量与单位面积穗数极显著相关,与千粒重明显相关,与穗粒数负相关。郭瑞等[4]认为,半冬性小麦品种产量与穗粒数、千粒重呈正相关,与单位面积穗数负相关;从直接相关系数看,产量构成要素对产量的决定系数大小关系为千粒重>穗粒数。本研究表明,产量构成要素对产量的决定系数大小为每公顷穗数>穗粒数>千粒重;每公顷穗数与穗粒数、千粒重极显著负相关,表明其增减会显著影响穗粒数及千粒重;穗粒数与千粒重负相关,二者存在相互制约关系。这与张运校等[19]的研究结果相符,与郭凤芝等[13]的研究结果部分相符,与郭瑞等[4]的研究结果不符。其原因可能与研究样本及生态区域不同有关。

4 结论

近年山东省高产区试参试品种的产量达到较高水平,产量的变化主要呈现为年际间波动,产量与每公顷穗数、穗粒数、千粒重极显著正相关,三者对产量的贡献关系为每公顷穗数>穗粒数>千粒重,三者之间的关系是两两负相关。每公顷穗数和最高总茎数总体呈增加趋势,而穗粒数、千粒重和株高总体呈降低趋势,生育期和容重变化不大。

今后小麦产量遗传改良的重点是保证每公顷穗数,同时提高穗粒数、粒重,保证产量构成因素协调。气候条件的变化要求育成品种有更好的适应性和抗逆性。从产量构成因素看,中多穗品种更适合山东省的气候和生产条件,选育每公顷穗数700万~800万、穗粒数35粒左右、千粒重40~50 g、株高80 cm左右的小麦品种更容易实现高产稳产。