从“世界工厂”到工业互联网强国:打造智能制造时代的竞争优势

2020-07-04高柏朱兰

高柏 朱兰

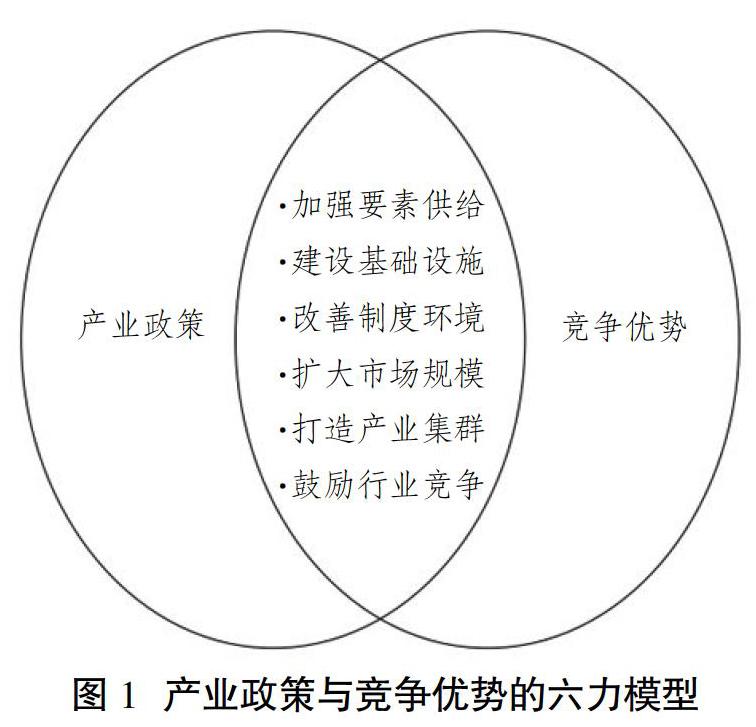

摘 要:现阶段,中国制造业的竞争优势正面临多重挑战。全球化时代的产业政策应以打造竞争优势六力模型为着力点,即加强要素供给、建设基础设施、改善制度环境、扩大市场规模、打造产业集群和鼓励行业竞争。这个六力模型曾经为中国带来齐全的产业门类,并在国际分工中确立了以较低成本和完整产业链为基础的竞争优势。然而,逆全球化、贸易摩擦和科技革命正在冲击这一竞争优势。与逆全球化和贸易摩擦相比,中国制造业面临的最为深刻的挑战来自工业互联网和智能制造。科技革命的挑战要求中国对六力模型的内容实现迅速的升级换代,打造以工业互联网和智能制造为基础的新竞争优势。

关键词:产业政策;竞争优势;工业互联网;智能制造

中图分类号:F424 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)06-0030-14

中国制造业的竞争优势正在面临多重挑战。逆全球化带来的贸易保护主义对中国出口产品的国际市场形成了挤压。贸易摩擦则增加了中国产品在美国市场的销售成本,迫使一部分跨国公司把面向美国市场的生产功能从中国转移到其他发展中国家,在一定程度上削弱了中国相对完整的产业链带来的竞争优势,并使中国在发达国家并购和进口先进技术时面临日益艰难的局面。然而,與逆全球化和贸易摩擦相比,以工业互联网和智能制造为代表的科技革命给中国制造业带来的挑战要更为深刻。这是因为,工业互联网和智能制造将颠覆现代工业生产过程的组织形式,重新界定生产者与消费者的关系,重新确立21世纪制造业国际竞争的游戏规则。

这些挑战正在冲击中国企业过去40年来打造的以规模和范围经济为主要特征的竞争优势。只有当中国在工业互联网和智能制造方面居世界领先地位时,中国才有可能由世界制造大国变成世界制造强国。如果中国在这场国际竞争中应对不力,中国制造业在未来就可能面临来自发达国家和发展中国家的双重夹击:前者继续扩大对中国的技术优势,继续在产业链中占据高端地位,而后者则既有可能大批承接从中国转移出去的生产能力,又有可能发挥后发优势,跨越传统制造业的发展阶段,通过从西方引进外资一步到位地实现智能制造。中国能否成功地发展工业互联网和智能制造,将直接决定中国制造业和中国经济的未来。近年来中国一直大力推动工业互联网和智能制造的发展,但与部分发达国家相比仍然存在一定差距。在有限的资源条件限制下,发展工业互联网,打造中国在智能制造方面的竞争优势,应该成为中国经济迎接未来各种挑战的战略举措。

一、产业政策与竞争优势:分析框架的构建

为了分析的便利,这里提出一个以产业政策和竞争优势为核心概念的分析框架。它受新结构经济学“有效市场以有为政府为前提,有为政府以有效市场为依归”的观点启发[1],但是对其逻辑进行了调整。在此基础上,提出了一个操作性更强的宏观六力模型,即一个经济体内部的要素禀赋、基础设施、制度环境、市场规模、产业集群和行业竞争等结构条件,直接决定该经济体内的企业在与其他经济体内的企业在市场中竞争时的竞争优势,而该经济体的产业政策则应以在该经济体内打造这六个结构条件为主要内容。本文的分析单位是经济体,讨论的重点是在经济体层面政府如何通过产业政策加强一个经济体内的企业或产业相对于其他经济体内的企业或产业的竞争优势,它并不涉及企业层面在同样的结构条件支撑下竞争时的各自具有的竞争优势。后者是一个需要在微观层面讨论的内容。

本文在使用以上六个概念时对它们在新结构经济学、制度经济学、比较政治经济学和经济社会学文献中的原始内涵进行了重新调整和融合。图1是政府通过产业政策增强国家竞争优势的六力模型示意图。

第一,加强要素供给意在提高企业在生产过程中使用的要素类型与要素质量。本文提出的加强要素供给与新结构经济学使用的要素禀赋概念不同。后者指的是在特定发展阶段中已经存在的资本、劳动力、自然资源等要素之间的相对比率,它是新结构经济学建构其理论的逻辑起点。而前者指的是提供目前尚不存在或者存在严重不足且发展特定产业必需的人力资本、物质资本、风险资本等资本类型,它是产业政策要追求的目标,并有产业升级换代的意涵①。

第二,建设基础设施意在降低企业的运营成本。一个经济体如果在电力、土地利用、通信和物流等方面能够帮助企业降低运营成本,就能吸引更多资本流入。本文对新结构经济学用语中“交易成本”的内涵进行分割,将其与“硬的基础设施相关的交易成本”归为基础设施的内涵,而把交易成本的涵盖范围仅限定于软的基础设施,即制度经济学主张的制度环境②。

第三,改善制度环境意在降低企业的交易成本。制度经济学只从产权和企业之间关系等层面界定交易成本。本文则拓宽交易成本涵盖的范围,包括比较政治经济学和经济社会学讨论的产权、合同、政府与企业的关系、企业之间的交易规则、企业之间合作和竞争的关系、雇主和雇员的关系、特定产业的治理结构与规则,等等。对这些关系等进行清晰界定,有助于减少企业的交易成本,而模糊的界定则可能增加各行为主体之间出现矛盾和利益冲突的可能性,增加企业的交易成本①。

第四,扩大市场规模意在通过增加规模经济直接降低企业单位产品和服务的成本,从而增强企业在市场上的竞争能力。大的市场容量可为企业提供更多的盈利机会,有更充裕的时间提高生产率和资本积累。市场规模过小不仅会使企业单位产品或服务的成本变高,以致很难在价格方面进行竞争,而且有限的盈利空间会使企业面临更大的破产压力②。

第五,打造产业集群意在通过分工和专业化增强企业协作的效率。本文在波特关于产业集群的论述基础上进一步从经济社会学的视角凸显其规模经济和范围经济之间的良性互动带来的内生增长机制。产业链在空间上集聚为企业带来沟通的便利,更便于了解交易伙伴的信息,从而减少企业的交易成本。产业集群带来的竞争压力还会推动企业不断细分市场,由此产生的范围经济使买方向该产业集群的专业市场集中,这又会导致规模经济的进一步扩大③。

第六,鼓励行业竞争意在促进经济体不断提高生产率。本文在借鉴波特关于行业竞争的概念时加进经济社会学讨论寡占竞争的内容。正确的产业政策不鼓励依靠一个巨无霸全国冠军的垄断地位参与国际竞争,它鼓励同行业内企业之间的竞争,因为竞争是促进它们不断提高生产率和不断创新的重要推动力。但与此同时,发展中国家的产业政策应该鼓励的是寡占竞争,寡占结构既可以避免垄断,又可以避免浪费有限资源的过度竞争④。

新结构经济学倾向于把以上六力分为三个层面,前三个因素与比较优势有关,后三个因素与竞争优势有关。其中,与发展阶段相适应的要素禀赋决定了潜在比较优势。现实中存在影响要素价格机制正常运行的障碍,而最大障碍在于基础设施与制度环境给企业带来的价格扭曲和额外经营成本。当政府清除了基础设施和制度成本方面的障碍之后,潜在比较优势才能变为比较优势⑤。但是,比较优势并不等于竞争优势。到了21世纪初,新结构经济学认识到比较优势已经无法解释中国经济的竞争力,遂引入波特竞争优势菱形的分析框架,提出政府应该制定因势利导型产业政策,促使比较优势转变为竞争优势,但是只将菱形中要素禀赋除外的三个侧面概念化为第三层次。

我们认为,这种三层次的概念化方式有以下不足:

第一,虽然要素禀赋对新结构经济学的比较优势和波特的竞争优势理论都很重要,但二者的性质有很大不同。比较优势的定義在时态上是已然的,它依据的要素禀赋是既存的。然而,竞争优势在时态上虽然也经常是已然的,但是它也经常是未然的。竞争优势概念中要素禀赋也经常指打造尚不存在但是能带来更多贸易利益的客观条件。正因为如此,比较优势体现着强烈的结构特征,而竞争优势则体现着强烈的能动特征。加强要素供给对六力模型的其他五个方面并不具备决定与被决定的关系,本文把上述六个方面作为对一个经济体竞争优势同样重要的内容。

第二,建设基础设施和降低交易成本不应该只被处理成把潜在比较优势变为比较优势的措施。它们都是竞争优势的重要组成部分。世界上不是哪个国家想建设基础设施和降低交易成本就能办到的,更不是每个经济体想办就能办出与中国同样的效果的。有效地提高人力资本,扩大融资,提供与产业特点相应的融资形式,本身就是中国竞争优势的实质性内容。

第三,21世纪初以来,特别是中国加入WTO以来,市场规模、产业集群和行业竞争已经成为中国经济竞争优势的重要基础。它们不仅一直是中国各级政府产业政策的施策重点,而且是人民币升值后外资坚守中国市场的重要原因。如今中国经济的发展阶段已经使这三个侧面成为竞争优势无时不在的内涵,其重要性已经与要素禀赋、基础设施和制度环境同等重要。

本文把竞争优势直接作为分析框架的因变量的一个重要原因是传统贸易理论只强调一国应该根据既存的要素禀赋选择产业。它在主张各国基于各自的要素禀赋选择产业时,完全忽视了生产要素以外的各种结构条件对能否进行这种生产的约束。同样,新结构经济学看到了只有要素禀赋结构还不能构成比较优势,还需要政府提供合适的软硬基础设施,似乎是要素禀赋加上软硬基础设施就已经构成有效市场。我们则主张,在开放经济的条件下,一个经济体的企业不仅与同一经济体内部的其他企业竞争,更重要的是它们还要与其他经济体的企业竞争,而在经济体之间的竞争中,市场规模、产业集群和行业竞争是分析任何竞争优势时都不可或缺的结构条件。

虽然波特也认为政府对竞争优势菱形的每一个侧面都有重要影响,但是他在建构其竞争优势菱形时把政府排除在外,只提供了一个对竞争优势菱形的描述性框架。本文的分析框架则在竞争优势的操作化方面把波特讨论过的四个侧面加上新结构经济学提出的基础设施和制度经济学提出的制度环境,共六个侧面的竞争优势模型整体作为因变量,然后把政府的产业政策作为自变量来解释帮助经济体打造竞争优势的宏观结构条件。与新结构经济学主张的因势利导相比,本文的分析框架更强调产业政策的能动性,即政府在为经济体打造竞争优势方面可以发挥的作用。与此同时,本文虽然强调产业政策的作用,但其着眼点绝不是要把政府变成市场主体,更不是用政府的产业政策取代企业的创新,而是在经济体的层面打造有助于企业发展竞争优势的结构条件。

二、改革开放以来中国制造业的竞争优势

改革开放以来,中国通过积极的产业政策发展中国制造业竞争优势的六力模型,即加强要素供给、建设基础设施、改善制度环境、扩大市场规模、打造产业集群和鼓励行业竞争,取得了较好的效果。

就要素供给而言,政府一方面大量地引入外资,克服资本要素对产业发展的约束,另一方面持续加大对教育、医疗卫生、文教体育、环境保护等方面的支出,提高人力资本水平。中国国家统计局发布的相关数据显示:1995—2018年,中国实际利用外资金额从3 752 053万美元上升到13 830 500万美元。其中,1995年利用外资进行的固定资产投资占固定资产投资总额的11.19%,这说明外资对中国早期的产业培育和经济发展具有重要作用。另外,中国财政教育经费支出从2000年的15 887亿元增加到2018年的32 222亿元,其他关系到人力资本的财政支出,如科学技术、文教体育与传媒、医疗卫生与计划生育、环境保护等,均有明显的上升。

就基础设施而言,中国在建设基础设施方面的投入为中国经济增长奇迹提供了重要支撑。世界银行数据显示,中国航空运输的货运量从2010年的160亿吨左右上升到2017年的240亿吨左右,电力使用人数占总人口比率达到100%。中国高铁运行速度从2007年的旅客列车时速每小时200—250公里提高到2017年标准动车组的每小时350公里。新一代信息技术使网络、电脑、手机等成为产品生产和销售的重要载体和端口。大规模的宽带建设和网络普及使2017年中国每百人的宽带申请量、网络使用人数、手机使用人数与2010年相比均有大幅上升。发达的交通运输和通信网络降低了中国产品的物流成本,使企业能以更低的总成本定价销售产品,消费者能以相对低廉的价格购买商品,从而提高了产品的市场竞争力。

就制度环境而言,中国通过一系列制度改革降低了企业的交易成本。有研究显示,2004—2013年,中国生产转换部门交易成本占营业收入的比重呈现下降趋势[2]。各项衡量宏观制度环境的指标不断改善,中国的腐败指数从2007年的50下降到2015年的46[3],中国的脆弱指数从2007年的80下降到2015年的75[4]。在此期间,国家稳定指数上升。在世界银行发布的《营商环境报告》中,中国从2005年的108位快速上升到2019年的第31位。2016年中国物流绩效综合分数与2007相比明显提高,这不仅表明贸易和运输相关基础设施的质量和追踪查询货物的能力明显提高,而且表明中国清关程序的效率、物流服务的能力和质量、货物在预定或预期的时间内到达收货人的频率等指数均明显提高。

就市场规模而言,中国通过加快城镇化和完善“三农”政策不断扩大市场规模,为中国企业带来了规模经济方面的竞争优势。改革开放以来,中国不断改革户籍制度,完善社会保障体系,推进城镇化战略,提高城镇人口占比,扩大城镇市场规模。与此同时,中国进行了农业税费制度改革,提高农村人口收入水平,实施“家电下乡”等促进农村消费的政策,增加国内消费需求。按照中国国家统计局数据,2018年中国社会消费品零售总额超过38万亿元,相较于2001年的4.3万亿元增加了近8倍,超过美国社会消费品零售额。2010年中国国内需求结构出现拐点,消费率首次超过投资率[5]。2010—2018年中国人均居民最终消费支出年均增长率为9%左右,2018年中国消费对经济增长贡献率达到76.2%,成为经济增长第一驱动力。

就产业集群而言,发展具有完备产业链的产业集群是地方政府支持本地制造业企业打造竞争优势的重要举措。通过发展乡镇企业、兴建工业园区、承接发达国家产业、鼓励特色小镇发展、实施一体化战略、引导产业集聚等多种措施,中国形成了完整的工业体系,拥有联合国产业分类规定的39个大类、191个中类、525个小类。据联合国贸易和发展组织统计,世界500余种主要工业品中,中国出口超过220余项产品,产品遍布世界230多个国家和地区,是全球最重要的“世界工厂”。

就行业竞争而言,鼓励行业竞争为企业创新提供了重要的动力。一个产业集群的密度越高,即企业的数目越多,竞争就越激烈,单个企业在竞争中生存下来的几率就越小。中国规模以上的工业企业,不论是在劳动密集型行业还是资本密集型行业,数目都比较多。以企业数最多的非金属矿物制品行业为例,1999年该行业有多达14 366家企业,到了2016年该行业的企业数进一步增加到35 062家。企业数最少的烟草加工业1999年也有352个企业,2016年该行业的企业数虽然有所降低,但仍然有128家。激烈的竞争促使企业不断加强创新,降低生产成本,提高产品的竞争力。据美国《财富》杂志报道,美国中小企业平均寿命不到7年,大企业平均寿命不足40年;而中国中小企业的平均寿命仅2.5年,集团企业的平均寿命仅7—8年。美国每年倒闭的企业约10万家,而中国有100万家,是美国的10倍。在这种国内市场激烈的竞争中生存下来的企业,在国际市场上也往往具有较强的竞争优势。

三、外部风险对中国制造业竞争优势的挑战

世界上出现的三大趋势正在冲击中国制造业现有的竞争优势。逆全球化、中美贸易摩擦以及以人工智能、区块链、云计算、智能制造等新一代信息通信技术为代表的科技革命,均对中国制造业的生产方式、产业链、市场规模等提出了新的挑战。

(一)逆全球化恶化了中国产业链的外部环境

在2008年金融危機带来的经济压力下,反自由贸易和反移民运动兴起,这成为全球化逆转的导火索[6-9]。英国脱欧、美国退出跨太平洋伙伴关系协定、欧洲移民危机等一系列事件成为此轮逆全球化浪潮的标志,其特征就是在全球化进程鼓励商品、资本、技术和劳动力的自由流动方面开始设置各种显性和隐性障碍[10]。

自2008年全球金融危机以来,逆全球化的趋势日益明显,它体现在如下方面:双边国际投资协定缔结数目锐减;限制外资流入的规定大幅度上升;发达国家参与全球价值链的意愿大幅度下降;各主要经济体贸易在GDP中的占比下降[11]。

首先,世界上双边投资协定条约和包含投资条款的条约签署数目在1996年达到230多项的顶点后开始逐年下降(2001年和2009年出现过增长),2011—2018年年平均签署数目只有40多项,已经低于1990年的数字。全球化的一个重要内容是资本的自由流动。促进资本流动的双边投资条约签署数目的下降,意味着各国对全球化的态度发生了较大的改变。

其次,各国在投资政策方面出现了促进资本自由流动的法规大幅度减少,而限制监管资本自由流动的法规大幅度上升的现象。截至2018年,各国限制和监管外资的政策已经占新出台的有关外资政策总数的34%,达到2003年以来的最高点。特别是当政府通过刺激法案时经常会明确地提出要购买本国产品,这在政府采购方面尤为突出。各国限制外资的流入并加强对外资的审查,是一个明显的逆全球化现象。

再次,各主要经济体的全球价值链参与程度大幅度下降。2000—2010年,欧盟、美国和日本全球价值链参与年平均增长率分别为12%、7%和9%,而2010—2017年这一数值分别降到了1%、1%和0%。非洲、亚洲、拉丁美洲和加勒比海地区的全球价值链参与程度年平均增长率从2000—2010年的14%、14%和11%降到了2010—2017年的1%、4%和1%。相较而言,转型期经济体的全球价值链参与程度年均增长率下降幅度最大,从2000—2010年的19%下降到2010—2017年的2%。全球生产方式是全球化最重要的内容之一,这种参与度的下降显示全球化的推动力已经明显减弱。

最后,世界主要经济体(除德国外)的商品贸易占GDP的比重在2014年以后均出现了下降。韩国和印度的商品贸易占比下降趋势最为明显。商品贸易占GDP比重的下降意味着有关国家对外经济联系的减弱,即经济全球化的趋势减弱。

(二)中美贸易摩擦可能引发中国产业链部分流出

2005年人民币的升值导致中国劳动力成本不断上升,部分劳动力密集型产业开始向其他国家转移。由于中国的产业链相对完整,多数外资不愿意轻易转移。即使是2008年之后的压力进一步加大,也没有出现产业链大规模转移的现象,尚未构成对中国经济的主要威胁。

2018年以来,中美贸易摩擦不断加剧,加征关税成为其中的主要措施之一。2018年1月,美国对中国出口美国的钢铝等产品发起232调查、对洗衣机与光伏产品发起201调查,并对洗衣机征收3年高达50%的保护性关税,对光伏产品征收4年高达30%的保护性关税。2018年3月美国宣布对进口钢和铝分别加增25%和10%的关税之后,又先后对价值约340亿美元、160亿美元、2000亿美元的中国输美商品征收高额关税,包括航空产品、高铁装备、新能源汽车和高技术产品等1300多个税项。2018年9月18日,美国政府宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施,自2018年9月24日起加征关税税率为10%,2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。虽然这最终由美国消费者买单,但是中国厂商为了保住在美国市场的份额,也可能通过降价的形式分担,而这势必会影响到公司的盈利状况。如果贸易摩擦长期化,中国产品将持续面临高关税压力,跨国公司为了降低成本可能会将面向美国市场的产能向其他国家转移。

加大中国对美投资的审查是贸易摩擦的另一大措施。2018年美国国会通过了旨在限制中国企业赴美投资的《2018年外国投资风险审查现代化法案》(FIRRMA)以及《2018年出口管制改革法案》(ECA),这两项法案的生效给中国赴美投资高科技行业以及从美进口高科技产品带来了更大阻力。投资审查的重点包括AI技术、AI芯片、微处理技术、计算机技术、机器人、量子计算等14项前沿技术。

(三)科技革命重塑制造业生产方式

新一代信息技术与制造业的深度融合,推动了工业互联网在全球范围内的蓬勃兴起。IoT Analytics的一项研究分析了六个工业互联网的核心组成部分,即硬件、联结、云平台和分析、应用、网络安全和系统集成,以及六个支撑技术,包括三维打印、强化和虚拟现实、协作机器人、互联机器视觉、无人机、无人驾驶汽车。研究结论表明,在未来的几年里,与工业4.0有关的产品和服务将以每年平均累计增长率27.04%的速度增长,从2020年的1190亿美元增长到2023年的3100亿美元[12]。工业互联网将影响制造业的所有环节,极大地改变整个产品生命周期的每一个阶段,包括产品设计、制造、送达、销售、维护等[13]。采用工业互联网与编排分析、商业智能、质量管理、移动技术和利用互联网传感器进行实时监控的制造商将以比市场更快的速度增长,并在此过程中比他们的竞争者们能进行更多的创新。

工业互联网和智能制造的兴起给全球价值链带来了深刻的变化:在全球出口结构中制造业比重下降,服务业比重上升;全球价值链从以硬件为主向以软件为主倾斜;全球价值链呈现地区化。

第一,随着技术的不断进步,全球制造业和服务业出口结构发生变化,对依赖廉价劳动力和技术引进的中国制造业竞争优势形成威胁。据麦肯锡全球研究机构(Mckensey Global Insti-

tute analysis)发布的报告,2007—2017年制造业全球出口额占GDP比重下降了1.2%,而服务业全球出口总额占GDP比重上升了0.4%[14]。就细分服务业而言,2007—2017年,知识驱动的电子信息、商务服务、知识产权、旅游、金融和保险行业出口额占GDP比重的年均增长率超过了2.4%的制造业平均水平,电子信息、商务服务和知识产权交易超过了服务业的平均水平。就制造业内部而言,不论是创新驱动的计算机、交通设備、汽车、机器设备、电子机械和化工行业,还是劳动密集型的纺织、家具等其他制造业行业,2007—2017年出口总额占比的年均增长率均出现了负增长。

第二,在技术含量不断上升的过程中,全球价值链正在呈现由硬件向软件倾斜的趋势,这对中国长期以来在硬件制造方面的竞争优势构成了直接挑战。根据麦肯锡全球研究机构的分析,在创新驱动的机械设备、计算机、电子和电子机械等行业,全球产业链呈现有形资产比重不断下降、无形资产比重不断上升的趋势。2016年上述三大类产业在无形资产方面的支出已分别占其总收入的36.4%、25.4%和16.4%。中国在这些行业的出口,基本以硬件为代表的有形产品为主。

第三,在创新驱动的制造业中,全球价值链变得日益地区化,这给中国“世界工厂”的地位带来了挑战。随着自动化的推广,劳动成本的重要性日益降低,企业在选择生产地点时将会更多地考虑将产品送至市场的速度,这种地区化趋势在创新驱动产业尤为显著。从地区分布来看,亚洲和欧洲的产业链地区化趋势最为明显。在这种全球价值链地区化的大趋势中,可以预期目前作为中国出口最大市场的欧洲和美国都将会出现价值链进一步地区化的趋势。欧洲的价值链将在欧盟和欧元区的地理范围内进一步地区化,而墨西哥也将在北美的价值链中扮演日益重要的角色。

总之,虽然中国制造业在过去的几十年里成功打造出在全球价值链中硬件生产方面的竞争优势,并作为“世界工厂”在国际产品贸易中占据重要的地位,但工业互联网和智能制造给全球价值链带来的深刻变化正在挑战中国这个传统的竞争优势,具体表现在:制造业贸易的比重下降对“世界工厂”的出口形成巨大压力;全球价值链中以软件为代表的无形资产的比重上升要求主要依靠有形资产的中国企业实现迅速的升级换代;价值链在中国企业目前的成品和半成品出口的两大主要市场——北美和西欧的地区化必然对目前仍然以跨洋贸易为主的中国出口形成挑战。

四、中国发展工业互联网、打造制造业新竞争优势的紧迫性

工业互联网是新科技革命下提高一国制造业竞争力的关键。当前,美国、德国、日本等制造业大国均从政策支持、经费资助等多维度持续推动工业互联网发展,全球工业互联网领域竞争日趋激烈。中国工业互联网近年来发展迅速。根据中国工业和信息化部的统计数据,中国规模在5000万元以上的平台企业接近 80 家,具备一定行业、区域影响力的平台超过 50 家,部分平台工业设备连接数量超过10万台。然而,根据国内外的相关研究,中国的智能制造在云计算能力和工业互联网的内容方面,以及在关于工业互联网的认识和未来的商业模式方面与先进发达国家相比还有一定差距。

(一)中国与发达国家在云计算能力方面的比较

目前,公有云的分类包括作为基础设施的服务(IaaS)、作为平台的服务(PaaS)以及作为软件的服务(SaaS)。IaaS是云的第一层,它为客户提供的服务是计算基础设施,包括数据处理、存储、网络和其他基本的计算资源。客户可以在云上部署和运行任何软件,包括操作系统和应用程序。PaaS是云的第二层,它为客户提供的服务是各种开发语言和工具开发环境,用户不需要自行安装各种平台。SaaS是云的第三层,它让大多数用户通过网页浏览器接入云平台,直接运行云平台上的各种应用程序,客户不需要管理或开发平台以及任何软件。

不同层的云服务对经济体的影响不同。从资本投入和人力资本这两个生产要素来分析三种不同的云服务,可以发现:SaaS的优势在于可通过减少安装、管理和升级软件等繁琐任务所花费的时间和金钱,让企业的技术人员花更多时间来处理组织内更紧迫的事情;PaaS的优势在于既能减少管理开发适用本行业平台的成本,又能根据企业自身的需要开发个性化的软件;而IaaS只提供最基础的服务,企业必须自己投入大量的资金和人力资本来实现PaaS和SaaS可以提供的功能。从这层意义上讲,SaaS和PaaS所占的比重越大,这个经济体的云计算能力越强;反之,IaaS所占的比重越大,该经济体企业云计算的能力越弱。

根据国际数据公司(IDS)统计,从三种云服务估值占比来看,2019年中国的公有云市场上IaaS的估值为368亿元,约占公有云市场的60%;PaaS的估值为89亿元,约占15%;SaaS的估值为151亿元,约占25%[15]。而同一年在国际公有云市场上,IaaS的估值为529亿美元,占整个公有云市场的24%;SaaS的估值为872美元,占近40%;PaaS的估值占36%左右。从以上数据对比可以看出,中国的云计算产业与主要以发达国家为主的国际市场相比还有一定差距。从增长速度来看,2018—2019年中国公有云市场IaaS季度增长率为 74.1%,PaaS 季度增长率为101.9%,而SaaS只有40%多。按照这个发展速度,SaaS在中国云计算产业中的占比将继续低于发达国家的水平。中国高端工业软件高度依赖国外进口,本土工业软件集中在经营管理类,与工业场景和行业经验结合不够紧密。目前,中国工业互联网平台提供的工业APP数量总计不超过5000个,无任何工业机理模型的工业互联网平台占比接近30%[16]。中国工业软件的的相对落后会放慢中国工业互联网和制造业发展速度。

(二)中國与发达国家在工业互联网内容方面的比较

在发达国家的顶尖企业中,96%的企业已经开始生产可进行维修预测的产品,94%的企业已经在使用控制生产过程的制造执行系统,100%的企业已经实现综合的供应链端对端规划,97%的企业已经上云,94%的企业已经实现产品和生产线的数字孪生,90%的企业已经实现人与机器人的互动、智能机器人和机器人过程的自动化[17]。IOT Analytics的一项研究指出,在国际上,工业互联网和智能制造领域被最广泛利用的技术是先进数字产品开发,即企业利用三维打印、增强现实和虚拟现实、数字孪生等技术来减少产品开发的成本和时间。这背后是强大的工业软件部门的支撑。2018年,就企业运营中充分利用物联网的比例而言,中国为23%,而美国是44%,英国是41%,德国是35%,法国是32%[18]。

(三)中国和发达国家企业在工业互联网认知方面的比较

中国和发达国家在工业互联网方面的差距既表现在物质层面上,又表现在认知层面上。根据KPMG2018年对不同国家企业高管进行的一项调查,在面对“未来三年里哪些产业可能出现最大的颠覆性转变?”的问题时,英国企业家选择工业/制造业的比例最高,达到15%,其次是日本的13%,美国的10%,印度的8%,而中国只有4%。相比之下,中国企业高管认为将会发生最大的颠覆性转变的产业最高是汽车/交通,其次是电信,然后是消费市场/零售。其中,中国选择汽车/交通和消费市场/零售的百分比在各国中最高,选择电信的仅次于日本[19](见表1)。

表2进一步列出了主要国家企业高管对物联网、人工智能和机器人的态度。从表2中可以看出,与发达国家的企业高管相比,中国企业高管普遍更看好人工智能,而相对轻视物联网。在KPMG的同一研究成果中,中国、美国、英国、日本和印度企业高管在回答“在未来三年里对企业影响最大的是物联网(工业互联网)、人工智能还是机器人技术”时,美国、英国和日本的企业高管均选择了物联网(工业互联网),而中国和印度的企业高管选择了人工智能。这说明,相较而言,中国企业高管更加看重人工智能,而不是工业互联网。

从产业链的视角来看,必须先有物联网,而后才有大数据、云计算和人工智能。就制造业而言,只有先实现数字化,才有可能谈人工智能。而在中国企业高管的思维中,人工智能比物联网或工业互联网更重要。一些制造业的企业高管没有认识到:为了采用工业互联网,他们必须像一个高科技公司一样思维和规划。这一点凸显着工业互联网打破行业障碍的程度[20]。不同国家企业高管的不同态度背后反映了一个现实:以美国、英国、日本为代表的发达国家的公司,已经清醒地认识到制造业正在面临一场前所未有的挑战,工业互联网将会成为拉大发达国家与低成本国家在制造业方面的竞争力的一个新的机会,他们将打造工业互联网视为提高制造业竞争力的唯一生存之道。由于发达国家本身已经具备在数字领域的比较优势,即拥有更多的数字化制造设备,他们愿意拿出更多的资源继续推动技术变革,从而进一步强化在智能制造时代的竞争优势。与此同时,像印度这样迄今为止还尚未拥有大规模制造业的发展中国家则希望利用后发优势,通过吸引外资直接实现制造业的数字化。而中国作为“世界工厂”,在实现制造业数字化时同时面临来自发达国家和发展中国家两方面的竞争。因此,正确认识到工业互联网对中国制造业的重要程度,是维持中国未来竞争优势的前提。

(四)中国和发达国家在未来商业模式方面的比较

商业模式可以从两个层面讨论:一是从工业互联网的前中后端的侧重点:二是与万物互联对应的新型企业运营。

工业互联网的前段指的是消费者和使用者与生产商之间的连接;中段指的是生产商的内部管理、供应链管理、研发与生产过程;后段指的是生产商在售后阶段与消费者或使用者的连接,它既包括把商品送到消费者或使用者所处的物流环节,又包括售后服务。对生产商而言,在产品中装上传感器监控产品的使用情况并提供损坏预警和预防式保养服务在技术上也相对容易。智能制造的关键在中段,其中企业管理和生产过程的监控相对容易,如果以难易程度由易向难和从基础条件向高端条件迈进来排序,应该是设备的数字化、网络化、自动化、智能化。

从技术层面来看,中国企业在前段有优势。中国的电子商务平台和社交媒体平台已经收集生产商与消费者的海量数据。虽然与发达国家相比还有一定的距离,但是已经有中国企业开始在后段发力。在中段中国企业一般是向管理的数据化努力,但是能在数据分析的基础上提高研发质量并利用大数据支撑新产品研发和改善生产工艺的企业还不多。德国工业4.0重视的是中段,因为德国在制造方面有强大的竞争优势。美国工业互联网虽然也讨论中段,但是更多重视的是前段和后段。美国工业软件的实力列世界第一,美国企业在中段也有很强的国际竞争力。发达国家的大企业已经实现数字化的质量控制、预测性保养,以及设备或者工厂的效率优化,通过集中全力发现客户的痛点,来确保工业互联网和智能制造带来的投资回报。中国的《中国制造2025》虽然与德国的工业4.0呼应,但是中国企业在设备数字化方面与德国和日本相比还有一定距离。中国的“互联网+”虽然与美国的工业互联网呼应,但是由于工业软件的薄弱,其在用数据驱动研发、改善生产过程和工艺方面还有较大的距离。

工业互联网与人工智能、云计算、大数据相比,在吸引人才的竞争中也处于不利的地位。人工智能、云计算和大数据等领域的产业组织形态一般是新型高科技公司,在产权和激励机制方面已经完全市场化。从事工业互联网和智能制造的专业人才则仍然每天与传统制造业的产业组织打交道,后者在激励机制方面比前者要稍逊一筹。从事人工智能、云计算和大数据的专业人员通常有良好的工作环境,而从事工业互联网和智能制造的专业人员则需要经常去生产现场工作,其工作环境难以与从事人工智能等领域工作的相提并论。由于这些原因,工业互联网领域在人力资本方面与其他新经济领域竞争时亦处于劣势。

对中国的企业而言,一个更为深刻的挑战是企业必须有一个与数据架构匹配的运营架构。唯此,才能在工业互联网时代最大限度地扩大客户的参与。工业互联网实际上是一把“双刃剑”。一方面,它的确带来了向客户推销远程设备监控、提供预测保养维修,甚至卖保险等增值服务的新机会,这些新的服务可能为企业带来巨大的利润。另一方面,如果企业没有能够在运营和客服能力方面进行大的投入,也有可能出现完全相反的结果,即由于企业没有能力处理工业互联网和智能制造带来的新问题而失去客户。当制造商实现它们长期以来的梦想,与其客户紧密互动时,客户会期待企业在各项业务,包括客户关系、产品设计、供应链、利润、服务模式等方面都作出深刻的变革。在工业互联网时代,企业不仅要建立和保持与客户使用的产品之间的双向实时互动,而且要有效地抓住由于与客户互动增强带来的机会。目前中国各地对工业互联网的推动基本还只是停留在敦促企业上云的阶段,离商业模式的转变还有较长的路要走。

五、打造以工业互联网为基础的制造业新竞争优势

改革开放以来,中国通过增强要素禀赋、建设基础设施、改善制度环境、扩大市场规模、打造产业集群、鼓励行业竞争等为制造业建立起竞争优势。中国目前拥有全世界最多的制造业产业门类和最完整的产业链。然而,除少数例外,中国制造业在产业和产业链的两个层面上都不占有高端地位,而且还把资金和就业长期绑定在这些并不先进的产业和产业链中。在制造业向智能制造和工业互联网急剧转型时,尤其要注意防止这些产业和产业链成为科技革命的阻碍。对中国而言,新一轮的科技革命既提供了赶超发达国家的重要机遇,也带来了在全球制造业重新洗牌过程中被淘汰出局的风险。鉴于中国当前制造业的发展状况,本文根据产业政策和竞争优势的六力模型,提出打造以工业互联网为基础的制造业新竞争优势的相关举措。

(一)寻找支撑智能制造的最佳金融形式,强化要素禀赋的供给

加大对智能制造的投资,首先需要分清平台投资与企业设备数字化投资之间的区别。互联网投资属于轻资产,只要找准产业能提供有效的服务就可以相对较快地获得回报。相比之下,工业互联网与智能制造涉及大量的數字化设备,需要的投资数量大,而且往往属于重资产,回报时间比互联网投资要更长。同时,中国企业生产设备的数据化程度较低,即使据乐观的估计也只有30%以下。虽然这种设备数据化是自动化和智能化的基础,但是风险投资可能由于回报慢而投资动力不足。工业互联网和智能制造中数字化设备的融资问题,是亟待解决的重要问题之一。

(二)认清工业互联时代新型基础设施的特殊性,加快实现企业生产设备的数字化

支持传统制造业发展的基础设施与支持智能制造、工业互联的制造业发展的基础设施有很大不同。传统制造业需要的基础设施通常与企业内部无关,它一般指的是所在地区能源、通信、交通、物流等方面的公共物品,而支撑智能制造的基础设施工业互联网则有很大的不同,它既包括由IaaS、PaaS和SaaS等部分组成的各种云计算平台,又包括在企业内部进行采集数据的数字化设备。换言之,企业内部的数字化设备既具有作为生产设备的职能,又有作为工业互联网采集数据的基础设施的重要职能。这种认识对政策制定有十分重要的意义:把数字化设备视为智能制造的基础设施,意味着政府在制定逆经济周期的调控政策时应该把制造业的设备数字化列入考虑的范畴,这比继续集中投资高铁、机场、地铁等项目更具长期的意义。

(三)重塑传统制造业与信息产业融合的组织形式,有效降低交易成本

交易成本过高是中国制造业发展智能制造的一大障碍。根据2019年我们暑期调研的发现,由信息产业推动的智能制造项目的效果不如直接由制造业推动的项目效果。然而,由于中国的制造业企业在多数领域中还处于产业链的中低端,无论是在对智能制造重要性的认识上,还是在实施智能制造项目的能力上,都还有较大的提升空间。信息产业与制造业在工业机理和产业组织的运作逻辑上有很大不同。信息产业的激励机制更侧重依据个人职业发展规划以及与此相应的奖金和股权等分配方面的制度安排。这与美国20世纪80年代以来硅谷出现的趋势基本吻合,也得到了信息行业从业人员的高度认可。而传统制造业,特别是国有企业,更多地依靠传统大公司的科层制管理。这使得制造业难以吸引足够的高级软件人才进入这种需要高度創新的领域,成为制造业推动智能制造发展的瓶颈之一。为了打破这种传统科层制企业组织形式的限制,有必要成立新的公司将制造业的生产要素与信息业进行重新组合,以新的管理体制和激励机制来促进二者的合作,共同推动工业互联网与智能制造的发展。

(四)降低企业投资成本,确立行业标准,扩大市场规模

如果把智能制造设备(哪怕是一部分)认定为智能制造的基础设施,政府采购就具备了采取行动的合法性。既然地方政府可以动用财政和金融政策修公路、机场、高铁、城铁和地铁,当然也就可以支持企业的智能设备的更新。这不应该完全由政府买单,而应通过低息或无息贷款,以投资入股,或为企业的数字化投资予以减税等措施来实现。

市场规模的另外一大杠杆是尽快确立工业互联网和智能制造的产业标准。产业标准是一个行业发展的具有普适性的顶层设计。尽快采用一致的产业标准,企业的投资才不会由于与标准不符合而造成浪费。产业标准是普遍适用的,无论企业在产业链的哪个环节投资都不必担心市场的规模问题。统一产业标准下的投资必然带来市场的迅速扩大。智能制造离不开数据,在理想状态下采集数据的标准最好是全产业通用。企业在统一的数据采集标准下实现设备的数据化,将很快通过竞争实现产业的相对集中,并通过集中带来的规模经济进一步扩大市场规模。

(五)发展完整的产业链,积极打造产业集群

中国工业制造服务业与发达国家相比有较大的差距。在落后的情况下迎接智能制造的挑战,建立强大的全产业链的智能制造服务业就成为成功的关键。在工业互联网行业中,中国的IaaS部门相对差距要小一些,阿里云居世界第三,腾讯云居世界第六。工业软件SaaS 是中国工业互联网最薄弱的部分。下一步的重点是大力发展工业软件和具有较快迭代能力、通用性较强又符合特定产业工业机理的PaaS,即行业云计算平台。就工业互联网而言,网络安全是重中之重。帮助企业实现数字化,智能化的专业服务公司必不可少。展望未来,工业互联网与智能制造必将极大地改变未来生产过程的组织形式。智能设备租赁、智能设备支撑的OEM云工厂、产业链管理、客户关系管理、大数据市场消费性向调研、产品研发售后服务等都需要大力发展,如此方能有效支撑起智能制造。

(六)双向和多渠道培养复合型人才,加大工业互联网人力资本供给

培育智能制造人力资本最重要的任务是填补传统制造业与信息产业之间的知识断层。中国是“世界工厂”,传统制造业有数量最多的产业种类和最完整的产业链。制造业的“静默知识”是工业互联网和智能制造的关键。然而,中国的制造业在多数领域中还处于产业链的中低端,数字化程度较低,其人力资本也停留于产业链相应的水平上,缺乏足够的信息技术与技能。中国的信息产业与世界一流的差距相对传统制造业而言要小一些,但是,信息产业的人力资本基本没有受过传统制造业工业机理和生产过程方面的训练,最终导致中国同时具备制造业工业机理知识和IT知识的复合型人才较少,这成为制约工业互联网发展的一大障碍。因此,填补知识鸿沟,培养符合信息化时代的制造业人才,是打造工业互联网的关键。培养复合型人才可以依靠多种途径,如高校或者高职高专设置智能制造专业,通过本科辅修、远程教育、技能培训等方式加强传统制造业学生或者人才的计算机能力,也可以鼓励IT人才进入制造业垂直行业,了解具体产业的工业机理,加快培养兼具智能制造和工业互联网信息技术的复合型人才。

参考文献

[1]林毅夫.新结构经济学:反思经济发展与政策的理论框架[M].北京:北京大学出版社,2014.

[2]刘朝阳,李秀敏.交易成本的定义、分类与测量研究——基于2004—2013中国总量交易成本的经验证据[J].经济问题探索,2017(6):8-15.

[3]STANDAERT S, Divining the level of corruption: A Bayesian state-space approach[J]. Journal of Comparative Economics, 2015, 43(3): 782-803.

[4]HAKEN N, et al. Failed states index 2006-2018[R]. The Fund for Peace. 2018.

[5]郭熙保,朱兰.中等收入转型视角下的中国需求结构演变[J].世界经济文汇,2019(1):5-20.

[6]POLANYI K. The great transformation: the political and economic origins of our time[M]. Boston, MA: Beacon Press, 1944.

[7]ARRIGHI G. The long twentieth century: money, power, and the origins of our times[M]. London: Verso, 1994.

[8]JAMES H. The end of globalization: lessons from the great depression[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.

[9]高柏,草苍.为什么全球化会发生逆转——逆全球化现象的因果机制分析[J].文化纵横,2016(6):22-35.

[10]佟家栋,等.“逆全球化”与实体经济转型升级笔谈[J].中国工业经济,2017(6):5-59.

[11]United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report 2019[R/OL].[2020-03-10].https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf.

[12]IoT Analytics. New market report uncovers 9 disruptive trends and ranks 12 key use cases transforming smart manufacturing[R/OL].[2020-03-10].https://iot-analytics.com/industry-4-0-and-smart-manufacturing/.

[13]VENERI G, CAPASSO A. Hands-on industrial internet of things: Create a powerful industrial IoT infrastructure using industry 4.0[M]. Birmingham-Mumbai: Packt, 2018.

[14]McKinsey Global Institute. Globalization in transition: the future of trade and value chains[R/OL].[2020-03-10].https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/globalization-in-transition-the-future-of-trade-and-value-chains.

[15]國际数据公司(IDS).2019年一季度,中国公有云市场热闹开局[EB/OL].(2019-08-01)[2020-03-10].https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC45418919.

[16]李燕.工业互联网平台发展的制约因素与推进策略[J].改革,2019(10):35-44.

[17]P&C. Digital champions: how industry leaders build integrated operations ecosystems to deliver end-to-end customer solutions[R/OL].[2020-03-15].https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/industry4-0/global-digital-operations-study-digital-champions.pdf.

[18]Capgemini Digital Transformation Institute. Unlocking the business value of IoT in operations[R/OL].[2020-03-15].https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/03/dti-research_iot_web.pdf.

[19]KPMG.The changing landscape of disruptive technologies: Tech disruptors outpace competition[R/OL].[2020-03-15].https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2018/06/pl-The-Changing-Landscape-of-Disruptive-Technologies-2018.pdf.

[20]PwC. The Industrial Internet of Things: Why it demands not only new technology—but also a new operational blueprint for your business[R/OL].[2020-03-15].https://www.pwc.com/gx/en/technology/pdf/industrial-internet-of-things.pdf.

Abstract: At present, the competitive advantage of Chinas manufacturing industry is facing multiple challenges. The industrial policy aiming at promoting competitive advantage of Chinese companies in the era of globalization has focused on a hexagon diagram: strengthen factor supply, build infrastructure, improve institutional environment, enlarge market size, promote industrial cluster, and encourage competition. Such a hexagon model of industrial policy has brought China a complete list of industries and the competition advantage based on low production cost and full-scope value chains. This competitive advantage is facing great challenges lately from the globalization reversal, trade war and technological revolution. In comparison with the anti-globalization trend and trade war, however, the most profound challenge faced by Chinas manufacturing industry come from the rise of industrial internet of things and smart manufacturing. China must upgrade its hexagon diagram in order to build new competitive advantage in industrial internet of things and smart manufacturing.

Key words: industrial policy; competitive advantage; industrial internet of things; intelligent manufacturing